I четверть

§1. Лингвистика – наука о языке (уроки 1-2).

Урок 1. Знакомство с учебником.

Цели урока: 1) познакомить с учебником, его содержанием и структурой, способами предъявления теоретического материала и основными типами упражнений; 2) дать представление о содержании курса русского языка в пятом классе.

I. Учебник русского языка.

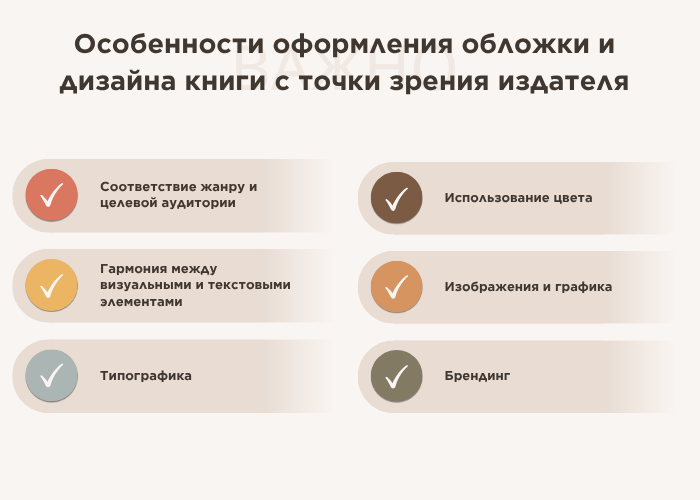

1. Рассмотрение обложки, форзацев, оборота титульного листа части 1-ой учебника (с. 2).

Обратим внимание пятиклассников на оформление обложки учебника: на ней изображён русский лес, который в нашем сознании связан с представлением о России, нашей родине. Русский язык для нас родной, на нём общаются люди в нашей стране, и процесс общения запечатлён на фотографии, расположенной ниже.

Слева изображена клавиатура компьютера. Современную жизнь трудно представить без возможности получения необходимой информации и общения с помощью компьютера, а это требует хорошего знания языка и умения правильно использовать его в речи.

Организуем рассмотрение форзацев и подчеркнём, что они содержат важную информацию, которую можно будет использовать в течение учебного года: на первом форзаце представлены разделы русской орфографии и система правил, на втором -- классификация частей речи с указанием их общего грамматического значения, вопросов и примеров.

Познакомим ребят с условными обозначениями учебника, которые вынесены на оборот титула, и попросим найти примеры таких обозначений на страницах книги.

2. Просмотровое чтение оглавления (упр. 1). На этом этапе обращаем внимание учащихся на то, что:

ü курс 5-го класса состоит из двух частей: «Введение в лингвистику» -- вводный курс (первая часть учебника) и «Основные разделы лингвистики» -- систематический курс (вторая часть учебника);

ü названия частей вводного курса соответствуют названиям основных разделов науки о языке.

3. Ознакомление с организацией и предъявлением материала в параграфах учебника. Акцентируем внимание учащихся на том, что:

ü вступительный параграф и каждый раздел предваряют эпиграфы (обсуждаем их назначение: раскрыть цель изучения каждого раздела и подчеркнуть его важность, отмеченную писателями-классиками или известными лингвистами);

ü перед теоретическими сведениями и после них предлагаются вопросы, которые нацеливают на внимательное чтение и проверяют понимание прочитанного текста;

ü на плашках помещена информация, разъясняющая значение и происхождение лингвистических терминов;

ü в учебник включены репродукции картин, большое количество рисунков, фотографий (учащиеся пробуют определить их назначение в книге).

4. Знакомство с приложением к учебнику (упр. 3 (частично)).

II. Богатство и выразительность русского языка (выразительное чтение и обсуждение содержания эпиграфа -- высказывания (с. 3)).

Высказывание учащиеся сначала внимательно читают про себя, а затем вслух. Попросим пятиклассников подумать, о каких свойствах русского языка говорит классик, и подведём их к выводу, что Гоголь восхищается прежде всего богатством языка, с одной стороны, и его стройностью, подчинённостью определённым законам -- с другой.

Уже на этом уроке можно начать работу, связанную с подготовкой выразительного чтения мини-текста. Учитель может обратить внимание на то, как отражается в звучании слова его значение и тот смысл, который с его помощью передаётся в тексте: громада (объёмное, мощное звучание слова), наслаждение, неизмеримость (подчёркнуто замедленное произнесение ударного гласного), чудные (акцентированное повышение тона). Можно организовать хоровое чтение текста, чтобы все учащиеся попробовали передать эмоциональный настрой автора.

После выразительного прочтения эпиграфа предложим учащимся записать его в тетради.

Д. з.: подготовить рассказ об учебнике по плану: 1) обложка; 2) форзацы; 3) условные обозначения; 4) основное содержание каждой части; 5) оформление учебника.

|

Молодому учителю

1. Сообщите заранее своим ученикам, что они должны принести на первый урок русского языка, – это создаст рабочий настрой и позволит создать условия для полноценной работы.

2. Проверьте перед уроком готовность учеников, мягко, но настойчиво напоминая о том, что должно быть на столе, – это сэкономит время и позволит чётко организовать работу на уроке.

3. Перед уроками вместе с ребятами составьте табличку, показывающую, как зовут учеников и какое место занял каждый из них, -- обращение по имени уже на первом уроке создаст у детей представление о вашем к ним расположении, а также о заинтересованности в их личном успехе.

4. Постарайтесь уже на первом уроке создать серьёзную рабочую атмосферу заинтересованности в овладении и предметом и в то же время помните о необходимости проявлять неизменную доброжелательность в отношении к ученикам и внимательно относиться к каждому их них. Не скупитесь на похвалу, а в случае неудачи ученика подбодрите его и помогите найти верный путь решения проблем.

Известно, что от первых в учебном году уроков во многом зависит формирование отношения ученика к предмету. Чёткая структура и продуманное содержание, а также динамика и атмосфера первых уроков способны дать мощный энергетический заряд работе ученика, создать стремление к овладению предметом.

Думаем, если Вам удалось доступным ученику языком ясно нарисовать перспективу работы и чётко обозначить цели курса, ученик с большей вероятностью приобретёт уверенность в достижении этих целей. Это, безусловно, повлияет на работоспособность и качество работы на уроках и дома. Именно поэтому на первом уроке важно уделить достаточное внимание рассмотрению содержания и структуры учебника, определению целей и перспектив в работе и добиться того, чтобы эта работа с самого начала выполнялась учеником осмысленно.

Минутки шутки

Задание. Послушайте стихотворение Валентина Берестова «Учебник». Как вы думаете, почему один из участников беседы называет учебник учителем? Согласны ли вы с этим утверждением?

Учебник

-- Учитель у меня в портфеле! -- Кто? Быть не может! Неужели? | -- Взгляни, пожалуйста! Он тут. Его учебником зовут. (В. Берестов) |

Урок 2. Понятие о лингвистике.

Цели урока: 1) сформировать представление о лингвистике как науке о языке; 2) определить цели изучения лингвистики в школе.

I. Структура и особенности содержания учебника (повторение) (проверка домашнего задания).

Назначение данного этапа состоит прежде всего в формировании у пятиклассников умения целесообразно и полноценно использовать учебный материал всех книг комплекта:

• применять знание особенностей структуры учебника для поиска необходимых материалов, использовать с этой целью оглавление;

• принимать к сведению условные обозначения для получения общего представления о предлагаемых заданиях, а также для создания целевой установки;

• использовать по мере необходимости справочный материал части третьей учебника, а также теоретические сведения, данные на форзацах, в текстах, схемах и таблицах параграфов, на цветных плашках;

• осмысленно воспринимать иллюстрации.

![]() В слабом классе, думаем, целесообразно провести совместную работу по рассмотрению учебника в соответствии с планом (см. домашнее задание). Другой вариант работы – предоставить желающим возможность высказаться по отдельным пунктам плана (на выбор).

В слабом классе, думаем, целесообразно провести совместную работу по рассмотрению учебника в соответствии с планом (см. домашнее задание). Другой вариант работы – предоставить желающим возможность высказаться по отдельным пунктам плана (на выбор).

II. Что изучает лингвистика (текст (с. 3)).

Работа с текстом начинается с выполнения предтекстовых заданий. Поиск ответа на первый вопрос позволяет активизировать возможности памяти и мыслительные способности учеников и настроить их на восприятие новой информации. Второе задание определяет характер предстоящего чтения (вдумчивое) и те характеристики текста, на которые нужно обратить особое внимание при чтении (тематика, композиция).

После прочтения текста пятиклассники отметят, что в первой его части говорится о том, почему возникла лингвистика, во второй – о том, что является предметом её изучения, в третьей перечисляются некоторые разделы науки о языке.

Вопросы после текста помогут проверить, как усвоена информация, и повторить полученные сведения. Можно предложить детям пересказать одну из частей текста в том случае, если учитель считает нужным закрепить знания.

Таким образом, в ходе анализа текста учащиеся усваивают значение термина лингвистика (языкознание, языковедение) и получают некоторое представление о круге изучаемых этой наукой вопросов и о её разделах.

III. Цели изучения лингвистики в школе (упр. 2).

Чтение и анализ текста упр. 2 позволит подвести пятиклассников к осознанию основных задач изучения родного языка в средней школе: усвоить основные сведения о языке, его законы (правила), овладеть правильной и выразительной устной и письменной речью.

![]() В слабом классе можем ограничить задание 2 упражнения 2: предложим ребятам выписать из текста слова с орфограммами в корне и объяснить их написание.

В слабом классе можем ограничить задание 2 упражнения 2: предложим ребятам выписать из текста слова с орфограммами в корне и объяснить их написание.

IV. Роль языка в жизни общества (упр. 4).

![]() В слабом классе поможем ученикам выполнить упр: перечислим несколько стран, чтобы ребята назвали языки их жителей: Англия, Италия, Испания, Япония, Греция, Португалия, Чехия, Польша, Китай, Корея, Вьетнам, Латвия, Эстония, Украина, Литва и др.

В слабом классе поможем ученикам выполнить упр: перечислим несколько стран, чтобы ребята назвали языки их жителей: Англия, Италия, Испания, Япония, Греция, Португалия, Чехия, Польша, Китай, Корея, Вьетнам, Латвия, Эстония, Украина, Литва и др.

![]()

![]() Учебная игра. В сильном классе выполнение упрможно организовать в форме игры «Кто больше?»: предложить за отведённое время (две-три минуты) записать названия известных пятиклассникам языков. В качестве соревнующихся сторон могут выступить как отдельные учащиеся, так и группы учеников (соревнование рядов). В первом случае пригласим нескольких ребят, записавших наибольшее количество слов, к доске и попросим по очереди назвать свои примеры; во втором случае свои примеры по очереди называют представители каждого ряда.

Учебная игра. В сильном классе выполнение упрможно организовать в форме игры «Кто больше?»: предложить за отведённое время (две-три минуты) записать названия известных пятиклассникам языков. В качестве соревнующихся сторон могут выступить как отдельные учащиеся, так и группы учеников (соревнование рядов). В первом случае пригласим нескольких ребят, записавших наибольшее количество слов, к доске и попросим по очереди назвать свои примеры; во втором случае свои примеры по очереди называют представители каждого ряда.

В ходе рассмотрения фотоколлажа (упрподведём пятиклассников к рассуждению о том, что язык служит для общения, дарит людям возможность обмениваться своими мыслями и чувствами в самых разных ситуациях: во время отдыха, в процессе обучения, в профессиональной сфере. Язык позволяет общаться не только в устной, но и в письменной форме, поэтому люди обладают опытом многих поколений человечества, сохранённом в книгах.

Но этим опытом мы сможем воспользоваться, если научимся внимательно читать и анализировать прочитанное, а полного взаимопонимания люди достигают только если умеют внимательно слушать и грамотно и хорошо выражать свои мысли в устной и письменной форме. Именно эти важные умения -- слушать, читать, говорить и писать -- и являются конечной целью изучения русского языка в школе. Путь к приобретению этих умений лежит через овладение богатствами русского языка и постижение его «чудных» законов.

Таким образом, обсуждение фотоколлажа в конце §1 логично подводит учащихся к повторному чтению и обдумыванию эпиграфа -- высказывания .

Примечание. Русистика как филологический термин имеет двоякое содержание. В широком понимании русистика – это область филологии, занимающаяся русским языком, литературой, словесным фольклором; в узком смысле слова русистика – наука о русском языке в его истории и современном состоянии. (БЭС «Языкознание», М., 2000)

Д. з.: 1) подготовить сообщение на тему «Чему я должен (должна) научиться в 5-ом классе» (упр. 3); 2) записать в тетрадь названия основных разделов лингвистики (см. содержание) и запомнить их написание.

Молодому учителю

Предваряя вопросы учащихся по оформлению письменных работ, поможем им вспомнить основные требования:

• записи в тетрадях ведутся ручкой одного цвета;

• с внешней стороны страницы необходимо соблюдать поля;

• строчки должны дописываться до конца;

• при письме нельзя выходить за пределы строки;

• в начале каждой работы прописью указывается дата;

• после даты указывается, классная работа или домашняя;

• между работами нужно оставлять две свободные строки (для оценки и дополнительных замечаний учителя);

• тема (темы) урока, номера упражнений записываются на отдельной строке;

• записи в тетради должны вестись аккуратно, разборчиво, без искажения букв.

Фонетика (4 часа)

§2. Гласные и согласные звуки (уроки 3-5).

Урок 3. Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи.

Цели урока: 1) восстановить в памяти учащихся основные сведения о фонетике и системе единиц, изучаемых в рамках этого раздела; 2) дать представление о фонетической транскрипции как форме записи устной речи.

I. Лингвистика как наука о языке (повторение) (проверка домашнего задания).

1. Фронтальный опрос: Что такое лингвистика? Какими терминами называют науку о языке? Какие разделы лингвистики вам известны? Какие единицы языка изучает каждый из этих разделов? Зачем нужно изучать лингвистику в школе?

![]() ф 2. Взаимодиктант. Учащиеся по очереди диктуют одноклассникам названия известных им разделов лингвистики. По итогам работы можем организовать само - или взаимопроверку.

ф 2. Взаимодиктант. Учащиеся по очереди диктуют одноклассникам названия известных им разделов лингвистики. По итогам работы можем организовать само - или взаимопроверку.

3. Прослушивание устного высказывания на тему «Чему я должен (должна) научиться в 5-ом классе».

II. Фонетика как раздел лингвистики (эпиграф (с. 6), текст (с. 7)).

Учащиеся выразительно читают высказывание на с. 6, стараясь передать эмоциональный настрой автора, и объясняют, почему именно это высказывание представлено в качестве эпиграфа к разделу «Фонетика». Постараемся, чтобы обсуждение эпиграфа стало продолжением беседы о назначении языка, состоявшейся на предыдущем уроке при выполнении упр. 4. Подведём ребят к мысли, что язык дарит человеку возможность наслаждаться красотой: прекрасным словом, его благозвучием, ведь не случайно лучших писателей называют художниками слова.

Работа с текстом на с. 7 начинается с выполнения предтекстовых заданий. Поможем пятиклассникам выполнить первое задание, имея в виду, что к концу обучения в начальной школе они должны обладать следующими умениями по разделу «Фонетика»:

-- различать и сравнивать буквы и звуки; звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие, парные и непарные;

-- соотносить количество звуков и букв в словах;

-- делить слова на слоги;

-- находить ударный слог.

В ходе рассмотрения фотоколлажа поможем ученикам понять: звуки речи отличаются от остальных звуков тем, что они составляют звуковую оболочку слов, позволяют отличить одно слово от другого. Без произнесения и восприятия на слух звуков, составляющих слова, устное общение становится невозможным. Обсуждая вопрос, почему именно с фонетики начинается изучение языка, заострим внимание пятиклассников на том, что звуки речи – мельчайшие единицы языка, и подчеркнём: фонетика помогает понять свойства звуков речи, что позволяет правильно их произносить и обозначать буквами на письме.

Составленный после вдумчивого чтения текста план может выглядеть следующим образом: 1. Особенности звуков речи.

2. Предмет изучения фонетики.

3. Цели изучения фонетики в школе.

4. Назначение транскрипции.

III. Звуки речи (текст § 2 (с. 8)).

Работу с текстом § 2 учащиеся начинают с выполнения предтекстовых заданий: анализируют заголовок параграфа; вспоминают известные им с начальной школы сведения по фонетике; знакомятся с информацией, используя просмотровое чтение, и внимательно читают текст.

![]() Учебная игра. Разнообразить работу с текстом можно с помощью игровых заданий. Так, при выполнении второго задания после текста можно провести игру «Кто больше?», в ходе которой учащиеся в течение отведённого времени (одна-две минуты) записывают слова с названной учителем ударной гласной ([а], [о]), а затем для участия в состязании учитель отбирает тех, кто набрал большее количество слов, и выявляет победителя.

Учебная игра. Разнообразить работу с текстом можно с помощью игровых заданий. Так, при выполнении второго задания после текста можно провести игру «Кто больше?», в ходе которой учащиеся в течение отведённого времени (одна-две минуты) записывают слова с названной учителем ударной гласной ([а], [о]), а затем для участия в состязании учитель отбирает тех, кто набрал большее количество слов, и выявляет победителя.

Предлагая пятиклассникам назвать слова с ударными звуками [у], [э], [и], [ы], можем провести игру «Аукцион»: учащиеся по очереди приводят примеры слов с названным учителем звуком, и побеждает тот, кто последним называет слово с заданным ударным гласным.

Думаем, первое и последнее задания после текста (пересказ по частям и заучивание непарных согласных звуков) целесообразно будет предложить для работы дома.

IV. Фонетико-орфографический анализ (упр. 7).

Выполняя упр. 7, учащиеся приходят к выводу, что в большинстве случаев написание слов не совпадает с их произношением, поэтому при их написании необходимо руководствоваться знаниями по фонетике и орфографии. Знание фонетики способствует пониманию многих орфографических правил. Например, зная о том, что на конце слова происходит оглушение согласных звуков (кро[ф'], пиро[к]), мы применяем правило о написании парных согласных.

![]() В сильном классе можем напомнить учащимся о том, что перед звонкими согласными происходит озвончение глухих (сборный), а перед глухими и на конце слова происходит оглушение звонких (снег, сказка); для гласных звуков безударная позиция – «слабая», поэтому их написание нужно проверять. Учащиеся сами назовут аналогичные случаи в упражнении и запишут свои примеры слов, в которых происходит озвончение и оглушение согласных.

В сильном классе можем напомнить учащимся о том, что перед звонкими согласными происходит озвончение глухих (сборный), а перед глухими и на конце слова происходит оглушение звонких (снег, сказка); для гласных звуков безударная позиция – «слабая», поэтому их написание нужно проверять. Учащиеся сами назовут аналогичные случаи в упражнении и запишут свои примеры слов, в которых происходит озвончение и оглушение согласных.

Д. з.: 1) пересказ текстов (с. 7-8); 2) на выбор: упр. 5 или 9.

Примечание. Ещё раз обратим внимание пятиклассников на то, что в учебнике есть задания повышенной трудности. Предложим ученикам выбрать задание по силам или после выполнения упр. 5 попробовать поработать с упр. 9 и проверить свои сегодняшние возможности. Чтобы Напомним ребятам, что для определения того, какой звук обозначен на письме соответствующей буквой, достаточно уметь слушать. Постараемся уже во время определения домашнего задания помочь пятиклассникам услышать, какой звук обозначает буква с, например, в словах сжечь, сшить (см. упр. 9).

Резерв – упр. 6.

Напомним ученикам, что пропорции (упр. 6) нужно читать следующим образом: [ж] относится к [ш], как […] относится к [т]. Ученики определят, что в правой части пропорции окажутся согласные звуки, которые составляют пару по глухости-звонкости, так как подобная пара звуков представлена в левой части. Следовательно, пропорция будет выглядеть так: [ж]: [ш] = [д]: [т].

Минутки шутки

Задание. Послушайте стихотворение Бориса Заходера «Кувиканье». Объясните, как вы понимаете смысл последней строфы. Согласны ли вы с поэтом? Как бы вы ответили на поставленные в стихотворении вопросы?

Кувиканье

Зачем они чирикают, Мычат, рычат, мурлыкают, Пищат, щебечут, лают И даже завывают? Бебекают, мемекают, То ржут, то кукарекают, Жужжат, визжат, клекочут, Гогочут и стрекочут. Зачем? Зачем они воркуют, Кукуют и токуют, | Пипинькают, ворчат И по сучкам стучат? …То хрюкают, то крякают, Кувикают и вякают, Свистят, трубят, ревут – Пока они живут… Все эти звуки с давних пор Им заменяют разговор. Им? А по временам – и нам! (Б. Заходер) |

Урок 4. Фонетическая транскрипция.

Цели урока: 1) формировать умение отражать на письме звуковой облик слова с помощью транскрипции; 2) обратить внимание учащихся на смыслоразличительную роль звука; 3) дать понятие о речевом аппарате человека.

I. Звуки речи (повторение) (проверка домашнего задания).

Проверку усвоения теоретического материала §2 проводим фронтально или индивидуально.

![]() В слабом классе предложим учащимся вопросы и задания: Что изучает фонетика? Чем отличаются звуки речи от других звуков, которые окружают человека? Как называется специальная фонетическая запись слова, которая передаёт его звучание? На какие две группы делятся звуки речи? Как различить гласные и согласные звуки? Перечислите: гласные звуки; непарные глухие согласные; непарные звонкие согласные; непарные твёрдые согласные; непарные мягкие согласные; парные по глухости-звонкости согласные.

В слабом классе предложим учащимся вопросы и задания: Что изучает фонетика? Чем отличаются звуки речи от других звуков, которые окружают человека? Как называется специальная фонетическая запись слова, которая передаёт его звучание? На какие две группы делятся звуки речи? Как различить гласные и согласные звуки? Перечислите: гласные звуки; непарные глухие согласные; непарные звонкие согласные; непарные твёрдые согласные; непарные мягкие согласные; парные по глухости-звонкости согласные.

![]() В сильном классе для обучения пятиклассников умению формулировать вопросы, а также для активизации учащихся можно организовать взаимоопрос в разных формах: 1) к доске приглашается ученик, которому одноклассники задают три-пять вопросов по материалу домашнего задания; в том случае, если он не даёт удовлетворительного ответа, этот ответ формулирует задавший вопрос ученик; 2) к доске выходят два ученика, которые задают вопросы друг другу; 3) ребята поочерёдно задают вопросы одноклассникам и т. п.

В сильном классе для обучения пятиклассников умению формулировать вопросы, а также для активизации учащихся можно организовать взаимоопрос в разных формах: 1) к доске приглашается ученик, которому одноклассники задают три-пять вопросов по материалу домашнего задания; в том случае, если он не даёт удовлетворительного ответа, этот ответ формулирует задавший вопрос ученик; 2) к доске выходят два ученика, которые задают вопросы друг другу; 3) ребята поочерёдно задают вопросы одноклассникам и т. п.

![]()

![]() Учебная игра. Как форму проверки можно предложить игру «Эстафета»: первый ученик задаёт вопрос классу, второй ученик отвечает и предлагает свой вопрос следующему ученику. Оценивается форма и содержание не только ответов, но и вопросов.

Учебная игра. Как форму проверки можно предложить игру «Эстафета»: первый ученик задаёт вопрос классу, второй ученик отвечает и предлагает свой вопрос следующему ученику. Оценивается форма и содержание не только ответов, но и вопросов.

Эту игру можно проводить как соревнование команд (рядов): если команда теряет «эстафетную палочку», то возможность продолжать дистанцию получает другая команда (ряд). Другой вариант проведения игры – начисление штрафных очков за каждую потерю «эстафетной палочки». Очерёдность прохождения «дистанции» определяется по жребию.

Игра «Состязание команд» также может быть проведена с целью проверки усвоения и повторения материала параграфа. Игра может включать несколько туров.

1 тур. Представители каждого ряда получают возможность назвать перечни непарных согласных звуков и таким образом принести своей команде очко.

2 тур. Представители каждого ряда задают соперникам свой вопрос по содержанию текста. Учитывается и правильность формулировки вопроса, и ответ команды-соперницы.

3 тур. Все представители команд по цепочке перечисляют гласные звуки. Ученик, который «прерывает» цепочку, лишает команду очка. Очерёдность выступления команд определяется жребием.

Рассказывая о выполнении задания упр. 9, ученики делают вывод, что буква с может обозначать разные звуки: [с] (сварить), [с’] (сильный, сердиться), [з’] (косьба, сделать), [ĉ] (бессрочный, ссора); в сочетании сж (сжечь) -- [ж], в сочетании сч и сщ (бесчисленный, счётчик, расщедриться) -- [щ’], в сочетании сш (сшить) -- [ш], в сочетании -ться (сердиться) -- [ц].

II. Транскрипция. Смыслоразличительная роль звука (упр. 8, 11, 13).

Поможем пятиклассникам при выполнении упр. 8 вспомнить известные им правила обозначения звуков на письме и точно использовать соответствующие термины, например: «В слове моряк в безударной позиции произносится [а], который на письме обозначается буквой о; после мягких согласных звуков ударный [а] обозначается на письме буквой я».

![]() В сильном классе предоставим ребятам возможность самим предложить порядок работы с заданием упр. 11 (предварительное составление транскрипции, выборочный самодиктант (последовательное заполнение столбцов), распределительный самодиктант (одновременное заполнение всех столбиков) и т. д.).

В сильном классе предоставим ребятам возможность самим предложить порядок работы с заданием упр. 11 (предварительное составление транскрипции, выборочный самодиктант (последовательное заполнение столбцов), распределительный самодиктант (одновременное заполнение всех столбиков) и т. д.).

![]() В слабом классе попросим ребят сначала составить транскрипции данных в упр. 11 слов. Учитывая темпы работы класса, в целях экономии времени можно предложить учащимся первого ряда выписать слова в первый столбик, учащимся второго – во второй, учащимся третьего ряда – в третий. После такой работы обязательно проводим общее обсуждение.

В слабом классе попросим ребят сначала составить транскрипции данных в упр. 11 слов. Учитывая темпы работы класса, в целях экономии времени можно предложить учащимся первого ряда выписать слова в первый столбик, учащимся второго – во второй, учащимся третьего ряда – в третий. После такой работы обязательно проводим общее обсуждение.

III. Речевой аппарат человека (упр. 17 (устное высказывание), фупр. 18).

Выполняя упр. 17, учащиеся только перечисляют органы, которые участвуют в образовании звуков речи. Наблюдение, которое предлагается провести в задании упр. 18, позволит сделать вывод о том, что в образовании каждого звука участвуют определённые органы: губы и зубы ([в]), только губы ([м]) и т. д. Обдумывание второго вопроса упражнения наведёт на мысль о существовании в лингвистике сложной классификации звуков по способу их образования.

Д. з.: 1) упр. 20; 2) упр.; 3) индив. зад. – упр. 15 и 19 (отдельные учащиеся выполняют одно из упражнений и готовят сообщение).

Примечание. В качестве дополнительного задания, позволяющего закрепить умение отражать звуковой облик слова с помощью транскрипции, можно предложить учащимся составить транскрипции слов блестит (I вариант), реченька (II вариант).

Резерв – упр. 10 (в сильном классе), 12.

При чтении задания упр. 12 ещё раз обращаем внимание учеников на то, что хорошее знание русского языка необходимо при изучении каждого школьного предмета. Это знание важно на уроках иностранного языка, так как многие явления изучаемого иностранного языка становятся более понятными при сопоставлении их с подобными фактами языка родного.

Выполняя это упражнение, ребята объясняют, что транскрипция при обучении иностранному языку используется для того, чтобы мы могли научиться произносить слова и узнавать их не только на бумаге, но и в устной речи.

Минутки шутки

Задание. Послушайте стихотворения Михаила Яснова и выпишите слова, которые различаются в произношении одним звуком. Докажите на этих примерах, что звук выполняет смыслоразличительную роль.

Песочком и пешочком

-- Я иду песочком! -- А я иду пешочком! -- Я иду с миской! -- А я иду с Мишкой! -- Я – за малиной! | -- А я – за Мариной! -- Я иду песочком С миской за малиной! -- А я иду пешочком С Мишкой за Мариной! |

Бычок

Шёл по улице бычок. Смотрит: мусорный бачок! Куда бычку податься? Давай с бачком бодаться! | Перевернул бычок бачок, Потом улёгся на бочок: Лежит бычок на бочке – Лежит бачок на бычке! |

Резерв. Сочинение по картине «Царевна-Лебедь» (2 часа).

Примечание. Сочинение по картине «Царевна-Лебедь» проводится по усмотрению учителя в сильном классе при условии наличия резервного времени. Репродукция помещена в части 3 учебника.

I. Создание словесного портрета героини «Сказки о царе Салтане…» (проверка домашнего задания).

Приступая к проверке выполнения упр. 20 и, учитель рекомендует учащимся внимательно отнестись к ответам одноклассников, чтобы использовать их удачные высказывания в работе над собственным сочинением.

II. Устное описание картины «Царевна-Лебедь» (упр.и совместное рассмотрение картины).

В дополнение к содержанию текста упр.расскажем пятиклассникам, что опера -Корсакова "Сказка о царе Салтане..." была написана к столетию со дня рождения . Образы, которые создали поэт и композитор, увлекли М. Врубеля, и художник подготовил декорации к опере, а также эскизы костюмов для исполнителей главных партий. Под сильным впечатлением от поэзии и музыки Врубель создаёт полотно «Царевна-Лебедь», с которого смотрит на нас его волшебная муза – исполнительница партии Царевны-.

Предложим учащимся подумать, как художнику удалось создать этот сказочный образ: в какой момент изображена царевна; что восхищает в её облике; на каком фоне она изображена.

Пятиклассники могут предположить, что царевна запечатлена художником в момент её волшебного превращения. Она предстаёт в сказочном одеянии из белоснежных крыльев, которые словно излучают жемчужный свет, на голове её блистающий драгоценными камнями кокошник. Царевна уплывает вдаль и в последний раз, обернувшись, дарит пленительное видение. Действительно, лицо её и весь облик поражает сказочной красотой. Взгляд ее таинственно мерцающих больших глаз проникает в душу. Она словно видит то, что недоступно взору человека.

По свидетельству художников-современников, Врубель писал многие свои полотна особенным образом: он начинал творить, заполняя пространство листа с краёв. Стороннему наблюдателю были непонятны те наброски, которые появлялись на полотне, и только на последнем этапе работы начинал проступать тот замысел, который стремился выразить творец в художественном произведении. И на картине «Царевна-Лебедь» сказочная героиня словно выступает из полотна; завораживающий взгляд её больших печальных глаз – это душа произведения, храниящая главную тайну его притягательной силы.

Фантастические и литературные образы, воплощённые Врубелем в картинах, немыслимы без изображения природы. Она гармонирует с обликом персонажей, раскрывая их сущность. Вдалеке багряными отсветами горит замок на волшебном чудо-острове. Морской пейзаж в густых сине-лиловых сумерках на картине «Царевна-Лебедь» тоже проникнут волшебством. Светлая полоска неба над горизонтом бросает отблеск на морскую гладь. Розовым светом вечерней зари окрашены гребни волн и полувоздушное оперенье Царевны-Лебеди. Эти отблески призрачным светом словно окутывают тонкие черты бледного лица сказочной героини.

так отзывался об исполнительнице партии красавицы-царевны в опере Римского- Забеле: «Возможно ли было, раз увидев это существо, не обольститься им на всю жизнь! Эти широко расставленные сказочные глаза, пленительно женственная, зазывно-недоуменная улыбка, тонкое и гибкое тело и прекрасные, длинные руки». Римский-Корсаков увидел певицу в собственной опере «Садко» и был тоже ею очарован. Красавицей Забелу никто бы не назвал, но ее грациозность, хрупкость и трогательность в сочетании с необыкновенным голосом покоряли всех.

Врубель пленил нас волшебным очарованием своей дивной музы. Художник создал образ царственно-прекрасный, загадочный своей глубиной. Украшенный драгоценными камнями узорчатый кокошник, сияющая жемчужная пόднизь, лёгкая прозрачная дымка окаймлённой серебристым кружевом фаты обрамляют этот образ, подчёркивают красоту Царевны-Лебеди. Тонкой изящной рукой поддерживает она край фаты, готовясь ускользнуть от людского взора. Но восхитительное видение уже очаровало нас и напоило гармонией высокой поэзии.

III. Анализ плана сочинения (с. 14).

При работе над планом сочинения обратим внимание учащихся на наличие необходимых композиционных элементов: вступления, основной части и заключения, а также на то, что основная часть разделена ещё на несколько частей. Напомним, что каждая из них должна быть записана с красной строки.

Объясним ребятам, в каком объёме и в какой форме в сочинении можно использовать информацию, которая содержалась в устных ответах, в тексте учебника и в высказываниях учителя, и обсудим возможное содержание каждой микротемы основной части. После этого выслушаем варианты вступления и заключительной части сочинения, которые предложат пятиклассники.

IV. Словарная работа.

1. Объясним учащимся значения устаревших слов, которые можно будет использовать в описании картины.

Пόднизь – «нить или сетка с жемчугом, бисером (на старинном женском головном уборе)».

Кокошник – «нарядный женский головной убор с разукрашенной и высоко поднятой надо лбом передней частью».

Предложим также выяснить по толковому словарику (см. справочник) значение слов скатный, яхонт.

2. Обратим внимание учеников на необходимость использования синонимов (языковых и контекстных) во избежание повторов. Отметим также, что эти синонимы нужно выбирать с учётом контекста.

Врубель -- художник, живописец, творец, создатель картины.

Картина -- полотно, холст, произведение живописи, произведение искусства, художественное произведение, художественное творение.

Царевна-Лебедь -- сказочная героиня, красавица-царевна, сказочный образ, пленительный образ, царственно-прекрасный образ.

Создать (картину, образ) -- написать, изобразить (на), выразить (в), отразить (в).

3. Попросим ребят назвать и записать эпитеты, яркие глаголы, существительные, которые были использованы в устном описании Царевны, пейзажа, впечатления от картины. В случае затруднения учащихся напомним эти средства художественной выразительности.

О впечатлении от картины: пленять, восхищать, привлекать, вдохновлять, волшебное очарование, дарить пленительное видение, восхитительное видение, тайна притягательной силы этого художественного творения.

О царевне: волшебное превращение, сказочное одеяние, белоснежные крылья, полувоздушное оперенье, жемчужный свет, блистать, драгоценные камни, узорчатый кокошник, жемчужная пόднизь, серебряное кружево фаты, таинственное мерцание больших печальных глаз, магически притягивающий взгляд, тонкие черты бледного лица, собольи брови, сомкнутые губы.

О пейзаже: морской пейзаж, сине-лиловые сумерки, розовый свет вечерней зари, призрачный свет, багряные отсветы, огни волшебного чудо-острова.

V. Написание сочинения.

Порекомендуем учащимся провести работу над сочинением в следующем порядке: 1) написание сочинения на черновике; 2) редактирование работы (исправление речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок; замена отдельных слов и предложений; исключение отдельных предложений (фрагментов), не соответствующих теме; включение дополнительных сведений, помогающих раскрыть тему и выразить главную мысль и т. п.); 3) запись сочинения в тетрадь; 4) проверка сочинения.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |