Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

Конкуренция: теория и практика

Учебно-практическое пособие

Содержание

Предисловие

Глава 1. Что изучает теория конкуренции?

1.1. Роль конкуренции в рыночной экономике.

1.2. Фирма и ее место на рынке.

1.3. Рынок и рыночные ниши.

1.4. Определение рыночной конкуренции.

Глава 2. Конкурентоспособность и методы ее достижения.

2.1. Ценность товара для потребителя.

2.2. Принцип компенсации.

2.3. Поле стратегий.

2.4. Цикл жизни фирмы.

Глава 3. Фирмы-львы, фирмы-слоны и фирмы-бегемоты: плюсы и минусы гигантизма.

3.1. База и границы эффективности крупного производства.

3.2. Стратегия обслуживания массового спроса.

3.3. Стратегия подавления конкурентов.

3.4. От «льва» к «бегемоту»: (эволюционный путь виолента).

Глава 4. «Хитрые лисы»: конкурентные преимущества узкой специализации.

4.1. Дифференциация продукта – эффективный способ борьбы за потребителя.

4.2. Стратегия по отношению к конкурентам и эволюционный путь фирмы-лисы (патиента).

Глава 5. «Первые ласточки» технических переворотов.

5.1. Радикальные инновации – путь к свободным от конкурентов рынкам.

5.2. Проблема финансирования и эволюция фирмы-ласточки (эксплерента).

Глава 6. «Серые мыши»: гибкость как источник конкурентоспособности.

6.1. Локальные потребности и их роль на рынке.

6.2. Стратегия борьбы с конкурентами и разновидности фирм-мышей (коммутантов).

Глава 7. Экономика как сообщество конкурирующих компаний.

7.1. Конкуренция и устройство современного рынка.

7.2. Конкуренция и научно-технический прогресс.

7.3. Фирмы и конкурентоспособность наций.

Глава 8. Конкуренция в России.

8.1. Советское наследие

8.2. Сообщество компаний переходного периода.

(родился в 1952 г.) – доктор экономических наук, профессор Финансовой академии при Правительстве РФ, член Европейской ассоциации историков бизнеса, заместитель председателя специализированного совета Финансовой академии по проблемам экономической теории, маркетинга и менеджмента.

(родился в 1952 г.) – доктор экономических наук, профессор Финансовой академии при Правительстве РФ, член Европейской ассоциации историков бизнеса, заместитель председателя специализированного совета Финансовой академии по проблемам экономической теории, маркетинга и менеджмента.

опубликовал более 50 работ, среди них монографии: «Теории открытой экономики: доктрины и действительность» (1983); «Антикризисная стратегия ТНК» (1988); «Фирма и рынок» (1990); «Секреты финансовой устойчивости международных монополий» (1991). Книга «Большой бизнес и экономический цикл» (1989) переведена на английский и испанский языки. Под редакцией издательством «Прогресс» выпущена серия книг о деятельности ведущих фирм мира: «Сони», «Сименс», «БАСФ», «Хоффрош», «Макдональдс».

А. Ю Юданов – автор множества статей в ведущих экономических журналах («МЭиМО», «США: экономика, политика идеология» и др.) и газетах страны («Коммерсант-дейли»).

Работы выполненные в рамках международных исследовательских проектов по истории бизнеса, в 1996 г выйдут в «Кембридж юнивесити пресс» (Англия, США) и «Франкфуртер алльгемайне» (ФРГ).

Книга является первым в России систематическим изложением курса теории и практики конкуренции – предмета, включенного в программы ведущих экономических ВУЗов и бизнес школ мира. В книге излагается сущность конкуренции, методы достижения высокой конкурентоспособности, основные стратегий и роль конкуренции в функционировании рыночной экономики.

Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических ВУЗов, коммерческих структур и предпринимателей. Рекомендуется менеджерам производственного сектора и всем, кто ежедневно на практике сталкивается с проблемами конкурентной борьбы.

Предисловие.

Огромное значение, которое имеет конкуренция для самых глубоких основ функционирования рыночной экономики столь очевидно, что его не имеет смысла доказывать. Между тем на русском языке до сих пор нет ни одного учебника или учебного пособия по теории конкуренции. Более того, положение даже еще серьезней. В основу экономического образования в после-реформенной России положен стандартный западный курс экономики, предлагаемый ныне в виде двух десятков сравнительно похожих переводных и отечественных учебников. При всех своих неоспоримых достоинствах эти учебники имеют важный недостаток: они излагают только так называемую чистую, т. е. крайне абстрактную теорию конкуренции.

На наш взгляд, такой подход невольно ставит под вопрос доверие к обновляемому экономическому образованию. Каждый преподаватель, который читал студентам или школьникам теорию экономики, (и многие учащиеся, которые слушали) знает ахиллесову пяту курса – страшную оторванность от наблюдаемых реальностей жизни. Второй раз подряд – после десятилетий догматического изучения марксизма – столь абстрактного подхода экономическое образование не выдержит.

Между тем на Западе определенная ограниченность чистой теории конкуренции общеизвестна. Еще вые годы на нее указали крупнейшие современные экономисты Ф. фон Хайек и Э. Пенроуз. Первый из них, в частности, продемонстрировал, что теория совершенной конкуренции (т. е. самая сердцевина курса экономики) фактически базируется на предположении, будто конкуренции... вообще не существует. Вторая аргументировано доказала, что «фирма» из учебников – это что угодно, но только не реальная фирма из плоти и крови, действующая на настоящем рынке.

Ныне, несколько десятилетий спустя после сенсационного «бунта» ученых многое устоялось и заняло свое место, как в науке, так и в учебном процессе. Чистая теория сохранила свои позиции в качестве очень важного инструмента экономического анализа, используемого при решении широкого круга задач (определение фирмой оптимального объема производства, уровня цен и др.). Вместе с тем чистая теория более не претендует на универсальность.

Параллельно с учебниками экономике появились книги более приближенные к реальным рыночным ситуациям. В США, в частности, соответствующая учебная дисциплина получила название теории конкурентных преимуществ и включена в программу многих институтов и университетов, включая самый престижный экономический ВУЗ мира – Гарвардскую школу бизнеса.

Учебные пособия, описывающие конкуренцию на реальном рынке, стали настольной книгой многих читателей:

Ø предпринимателей, стремящихся сделать свои фирмы максимально конкурентоспособными;

Ø служащих разных рангов, надеющихся научиться принимать верные решения и благодаря этому продвинуться по служебной лестнице в своей фирме;

Ø политиков и государственных деятелей, осознавших, что успех национальной экономики немыслим без формирования в стране конкурентоспособного сообщества компаний;

Ø и, может быть, более всего студентов и преподавателей гуманитарных дисциплин (в первую очередь экономистов), понимающих, что без этих знаний нельзя свободно ориентироваться в пронизанной конкурентными отношениями рыночной экономике.

Именно такое, ориентированное на реальный рынок учебное пособие по экономике лежит сейчас перед читателями. Поскольку в России этот жанр педагогической литературы недостаточно известен, мы считаем предуведомить о некоторых особенностях пособия:

1. Большое место в пособии занимают фактические материалы из опыта конкурентной борьбы российских и иностранных предприятий. К ним следует подходить с максимальным вниманием: не как к простым иллюстрациям или примерам, но, напротив, как к важной содержательной части курса. Дело в том, что в реальных действиях фирм на рынке избранные ими конкурентные стратегии выступают часто более отчетливо и многопланово, чем в теоретических рассуж дениях. Это своего рода экономические прецеденты, которые следует изучать столь же тщательно, как, скажем, у юристов принято изучать прецеденты правовые, а у шахматистов разбирать сыгранные партии.

дениях. Это своего рода экономические прецеденты, которые следует изучать столь же тщательно, как, скажем, у юристов принято изучать прецеденты правовые, а у шахматистов разбирать сыгранные партии.

2. Несмотря на предельную конкретность изучаемого в курсе предмета (конкуренция в ее реальных рыночных проявлениях) пособие носит не узкоспециальный, а общеэкономический характер. Оно, в частности, не может быть отнесено только к микроэкономике или только к макроэкономике, но охватывает многие проблемы обеих дисциплин. В центре внимания постоянно находится фирма как главный хозяйствующий субъект рыночной экономики. И именно через фирму, через мотивы ее поведения, стратегию конкурентной борьбы и т. д. описываются хозяйственные процессы, идущие в общенациональных масштабах. С известной степенью условности можно сказать, что теория рыночной конкуренции – это макроэкономика, увиденная сквозь призму микроэкономики. Мы возвращаемся к забытой российской традиции (кстати, в других странах по прежнему живой) рассмотрения глобальных проблем не в сухо-абстрактной форме, а в их преломлении к конкретной действительности. Не проводя, разумеется, никаких аналогий, напомним, что в XIX в. классический курс российской истории был написан в форме цикла жизнеописаний выдающихся ее деятелей.

3. Настоящее пособие является авторским в полном смысле слова. Специфика российской действительности столь велика, что даже прекрасный гарвардский учебник Майкла Портера или учебник Иннсбрукского университета Ханса Хинтерхубера (кстати, тоже непохожие один на другой) могли быть использованы лишь частично. Кроме того знание российского опыта заставляло задуматься над некоторыми общетеоретическими соображениями, справедливыми для всех стран, и по новому сформулировать их. Разумеется, в этих условиях всю ответственность за возможные погрешности несет только автор.

Глава 1.

Что изучает теория конкуренции?

Новые понятия

Принцип «невидимой руки» – сформулированный А. Смитом экономический закон. Согласно ему, рыночная экономика устроена так, что хотя предприниматели заботятся только о своих личных интересах, сила обстоятельств вынуждает их действовать в интересах общественных.

Фирма – организация, концентрирующая и использующая ресурсы для производства товаров и/или услуг с целью получения прибыли.

Рынок – общественный институт, сводящий вместе продавца и покупателя для совершения ими сделки купли-продажи определенного товара и/или услуги.

Сегментация рынка – распадение единого рынка определенного товара на ряд сравнительно независимых рынков разновидностей этого товара, отличающихся по цене и/или качеству, а также по ориентации на разные слои потребителей.

Фундаментальная рыночная ниша – совокупность сегментов рынка, для которых подходят товары и/или услуги, производимые данной фирмой.

Реализованная ниша – часть фундаментальной рыночной ниши, которую фирме удалось удержать в борьбе с конкурирующими предприятиями.

Конкурирующие фирмы – фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную нишу.

Рыночная конкуренция – борьба фирмы за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка.

Среди массы новых явлений, с которыми жители нашей страны столкнулись после начала реформы, феномен конкуренции привлекает к себе относительно скромное внимание. О конкуренции в повседневной жизни напоминает, пожалуй, лишь агрессивная реклама компаний, наперебой расхваливающих свои товары и выгодные цены. Не удивительно, что инфляция, безработица, банковские и валютные кризисы или даже заведомо более мелкие явления вроде банкротств отдельных компаний затмевают в обыденном сознании проблемы конкуренции.

Напротив, профессиональные экономисты, отдавая должное грозным кризисным и инфляционным процессам, единодушно признают особое фундаментальное или системообразующее значение конкуренции для функционирования рыночной экономики. На чем же основываются их убеждения?

1.1. Роль конкуренции в рыночной экономике

Индивидуалистические черты капитализма

Капиталистическая экономика по своей сущности глубоко индивидуалистична. Основы этого общественного устройства предоставляют индивидууму свободу, почти граничащую с произволом.

Так, господство частной собственности означает, что большей частью национального богатства владеют, пользуются и распоряжаются частные лица, а не общество в целом. При этом если не нарушен закон, никто не вправе запретить владельцу распорядиться своей собственностью даже в ущерб общим интересам. Так, распространенная проблема при строительстве транспортных магистралей на Западе, а в будущем, видимо, и в России связана с правом частной собственности на землю. Достаточно владельцу отказаться продать свой участок и газопровод или железная дорога вынуждены будут сделать огромный крюк в обход его земель.

Свобода предпринимательства дает индивидууму право приобретать ресурсы и организовывать производства по своему усмотрению. Предприниматель сам решает что именно, в каких количествах и с помощью каких технологий будет производиться. И его ошибочные решения столь же неукоснительно исполняются, как и решения верные.

Обладает суверенитетом и потребитель. Его поведение не ограничено какими-либо «нормами потребления». Карточки или талоны на приобретение товаров в странах с рыночной экономикой почти неизвестны. Они вводились здесь только в периоды больших войн. В обычное же время все определяется исключительно желаниями и платежеспособностью самого потребителя.

Общей нормой поведения, а не случайным отклонением от правила в рыночной экономике является приоритет личного интереса. Каждая экономическая единица делает только то, что ей выгодно и, следовательно, любые процессы в хозяйстве начинают происходить только тогда, когда они соответствуют интересам достаточно могущественных групп людей. Напротив, даже осознанные общественные потребности, если их удовлетворение не выгодно никому конкретно, не имеют прямого механизма реализации и могут длительное время игнорироваться.

Наконец, ограниченная роль государства означает, что общество в целом признает широкие экономические свободы личности, считает их оправданными и не стремится подчинить их своему контролю. Конечно, государство и в условиях рынка вмешивается в экономику, причем во многих случаях это вмешательство имеет значительные масштабы. Однако,

ни в одной рыночной экономике важнейшие параметры функционирования экономики – объем производства, его структура, уровень цен и т. п. – не устанавливаются государством сверху.

ни в одной рыночной экономике важнейшие параметры функционирования экономики – объем производства, его структура, уровень цен и т. п. – не устанавливаются государством сверху.

Индивидуализм капиталистической экономики лежит в основе одновременно и сильных, и слабых ее сторон.

Именно на почве индивидуализма развивается инициатива и предприимчивость частных лиц, закладывается база гибкости экономики и энергичного научно-технического прогресса.

Действительно, в каждой стране не узкая группа чиновников и экспертов, а сотни тысяч предпринимателей непрерывно пристально изучают рынок, выискивая, какое именно усовершенствование существующих товаров и услуг может привлечь покупателей. Или какая новинка вызовет у них одобрение. Частная собственность и свобода предпринимательства обеспечивают руководителям предприятий право на риск. Более того, если найдены источники финансирования, а бизнес не является противозаконным, то возможность на практике проверить свои идеи открывается практически перед любым человеком. А коммерческий успех, выпадающий на долю удачливых новаторов, обеспечивает сильнейшую мотивацию такого рода деятельности.

Реальный пример.

Глава японской фирмы «Сони» не соглашается с экспертами.

Акио Морита, один из основателей всемирно известной японской корпорации «Сони» в своих воспоминаниях рассказывает о нескольких случаях, когда он принимал решения наперекор мнению окружающих. В самом начале деятельности «Сони» он, например, настоял на выпуске первого в мире транзисторного радиоприемника. В то время все ведущие радиофирмы увлекались изготовлением все более мощных стационарных приемников, обеспечивавших благодаря большим и тяжелым динамикам высокое качество звука. Идея переносного приемника с маленьким (а значит сравнительно плохим) динамиком шла вразрез с общей тенденцией. В перспективы транзисторных приемников не верила даже американская фирма-первооткрывательница транзисторов – «Уэстерн электрик», именно поэтому относительно дешево продавшая «Сони» лицензию на производство транзисторов.

А. Морита не посчитался с авторитетами... и победил. Транзисторный приемник сразу вывел «Сони» в число ведущих фирм. А мировой рынок обогатился одной из самых популярных разновидностей радиоприборов.

Вопросы для ситуационного анализа:

1. Кто дал право главе второстепенной (в рассматриваемое время) компании «Сони» не считаться с ведущими авторитетами в области радиотехники? Оправданно ли принятие решений на столь низком уровне?

2. Кто пострадал бы, если бы в описанной ситуации правы оказались эксперты, а не А. Морита?

3. Обсудите плюсы и минусы децентрализованной системы принятия решений в рыночной экономике.

Конкуренция как дополнение и противовес индивидуализму.

Вместе с тем индивидуализм как принцип организации экономики сопряжен для хозяйства и с существенными недостатками. Не сдерживаемые ничем корыстные интересы частных лиц способны подорвать нормальный ход функционирования экономики, а значит в конечном счете и базу собственного существования.

Так, в принципе приоритет частного интереса способен толкнуть землевладельцев к установлению немыслимых ставок арендной платы, предпринимателей – к выпуску некачественной продукции, торговцев – к обману покупателей и т. д. В реальной рыночной экономике, однако, такие эксцессы если и происходят, то сравнительно редко. Основным же препятствием на пути неблагоприятного развития событий служит конкуренция.

Важнейшей предпосылкой ее существования является расщепление экономической власти. Продавец (и покупатель) на рынке лишь в порядке исключения может занимать позицию полного монополиста. В большинстве же случаев аналогичную продукцию предлагает (соответственно, покупает) множество фирм или частных лиц. Возникает возможность выбора, что в свою очередь ограничивает потенциальные экономические злоупотребления. Так, жульническое торговое предприятие постепенно растеряет своих клиентов, некачественной продукции потребители предпочтут изделия добросовестного производителя.

Более того, хозяйствующие субъекты в рыночной экономике не могут даже ограничиться одними «пассивными добродетелями», т. е. не обманывать клиента, не вынуждать его переплачивать за товар, не навязывать невыгодных условий. Все это необходимо, но недостаточно. Даже из двух хороших продуктов потребитель стремится выбрать лучший. Поэтому фирмы вынуждены постоянно активно искать пути совершенствования своей продукции, стремясь обогнать всех прочих в удовлетворении запросов клиентов.

Таким образом, конкуренция является дополнением и противовесом индивидуализму капиталистической экономики. Если личные интересы дают сильнейшую мотивацию участникам хозяйственных процессов (все, что они делают, делается исключительно для себя, к собственной выгоде), то конкуренция направляет их деятельность в благоприятное для всего общества русло. Ведь в ней побеждает тот, что лучше удовлетворяет интересы потребителей.

Реальный пример

Финансовые пирамиды в России подрывают свой бизнес.

Лето и осень 1994 г. на молодом фондовом рынке России прошли под знаком серии крахов акционерных обществ, организованных по принципу финансовой пирамиды. Самое знаменитое из них – АО «МММ». В декабре 1993 г. оно начало активную рекламу своих акций, прибегнув к невиданному до этого в стране приему: объявлению цен их продажи и скупки на будущее. Каждая следующая котировка была выше предыдущей, причем курс рос стремительно. В декабре он составлял около 2 тыс. рублей, а к концу июля достиг 121 тыс., что даже в твердых ценах означало рост в несколько десятков раз.

Финансировать это повышение курса, как ни странно, было не трудно. Миллионы людей, привлеченные «гарантированной» возможностью обогатиться, несли в АО «МММ» свои деньги. Этих средств вполне хватало, чтобы выкупать акции у тех немногих акционеров, которые хотели их сдать. Возникла финансовая пирамида: рост курса акций базировался не на реальных прибылях АО, а на привлечении все новых и новых вкладчиков, так сказать, на расширении основания пирамиды. Деньги новичков шли на «подкормку» вершины пирамиды, а именно на выкуп акций по завышенному курсу у старых акционеров и, разумеется, на обогащение руководства компании.

В августе, однако, произошла развязка. После начала финансовой проверки акции АО «МММ» сначала упали в цене более, чем в сто раз, а затем АО вообще отказалось выкупать их. Поднявшаяся вслед за этим волна недоверия к спекулятивным ценным бумагам заставила прекратить операции многие другие компании, обещавшие высокие проценты или быстрый рост курса своих акций: АО «Телемаркет», «Росзолото», банк «Чара» и др. Более никто не хотел вкладывать в них деньги, но миллионы прежних акционеров уже безвозвратно потеряли свои средства.

Самое интересное в этой истории то, что с юридической точки зрения деятельность АО «МММ» не была мошенничеством: по закону акционерные общества вообще не обязаны выкупать свои акции. Таким образом, конец финансовым пирамидам принесло не достаточно беспомощно действовавшее государство, а сама рыночная экономика.

Вопросы для ситуационного анализа:

1. Как проявился индивидуализм рыночной экономики в действиях а) учредитилей и б) акционеров АО «МММ»? Был ли он в данном случае полезен для экономики России?

2. Способна ли конкуренция устранить возможность появления финансовых пирамид? Объясните механизм вымирания подобных компаний под воздействием конкуренции.

Принцип «невидимой руки» А. Смита.

Ключевая роль конкуренции для функционирования рыночной экономики была обобщена еще в XVIII в. Адамом Смитом в его знаменитом принципе «невидимой руки». А. Смит обратил внимание на разницу между субъективными устремлениями бизнесменов и объективными результатами их деятельности. А именно, каждый капиталист стремится только к собственной выгоде. Но обстоятельства всякий раз поворачиваются так, что преследуя собственный интерес, он одновременно реализует и интересы всего общества. Причем часто делает это более эффективно и добросовестно, чем если бы специально ставил перед собой только альтруистические цели.

Словно невидимая рука правит миром. Дергая за ниточки марионеток-предпринимателей, она заставляет их действовать в соответствии с неким «идеальным» планом развития экономики. При этом «ниточками», т. е. конкретным механизмом, который вынуждает предпринимателей следовать указаниям «невидимой руки» служит как раз конкуренция.

Действительно, любые диспропорции в экономике оборачиваются либо излишками, либо дефицитами. Конкуренция безжалостно выбраковывает фирмы, занятые производством излишней, т. е. ненужной рынку продукции. Соответственно сокращается и объем выпуска отвергаемых рынком товаров и услуг. Напротив, компании, выпускающие дефицитную продукцию, оказываются как бы «вне конкуренции»: в условиях острой нехватки нарасхват идет любая продукция. Перед производителями последней открываются возможности быстрого наращивания продаж, а значит, и устранения терзающего экономику дефицита.

Отметим, что конкуренция является очень тонким (селективным) и гибким механизмом. Первое проявляется в том, что от сокращения спроса на товар или услугу фирмы страдают не в равной мере. Наибольшие трудности испытывают неэффективные предприятия, производители некачественной продукции и т. п. Напротив, самые сильные фирмы могут даже в трудное время процветать, поскольку к ним отходят сегменты рынка, ранее контролировавшиеся разорившимися конкурентами.

Гибкость механизма конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения обстановки. В тот же самый момент, как произошли перемены, в лучшем положении оказываются те фирмы, которые лучше к ним приспособлены. Разумеется, адаптация неизбежно занимает какое-то время. Важно, однако, что стимулы для нее конкуренция создает сразу же. Так, после нефтяного шока 1973 г. развитым капиталистическим странам понадобилось долгих 12 лет, чтобы снизить энергоемкость производства на 1/5. Но уже в первый месяц после его начала статистика зафиксировала в США рост продаж экономичных японских автомобилей и падение доли прожорливых американских машин. До изменения производственной программы американских фирм было еще далеко, но направление и стимулы для нее возникли сразу же.

Таким образом, в соответствии с принципом «невидимой руки» конкуренция выступает важнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и динамичности рыночной экономики.

1.2. Фирма и ее место на рынке.

Главным действующим лицом конкурентных отношений на рынке выступает фирма. История коммерческих (т. е. действующих ради получения прибыли) предприятий уходит корнями в традиционное общество.

Обзор истории фирмы

Те или иные их формы зафиксированы практически во всех великих цивилизациях древности. Наиболее распространены были купеческие и (в нескольких меньшей степени) ремесленные предприятия. Некоторые из них достигали значительных размеров и имели сравнительно сложную организационную структуру. Так, в крупнейших мастерских античности – эргастериях – под контролем многоуровневой иерархии надсмотрщиков работало до 300 рабов, а продукция предприятия реализовалась в разных городах через некоторое подобие постоянной сбытовой сети.

От современных фирм коммерческие предприятия докапиталистической эпохи, как правило, отличало:

1. Использование подневольного труда;

2. Традиционный характер деятельности (десятилетиями не изменяющиеся технологии, одна и та же продукция, раз и навсегда принятая структура);

3. Второстепенная роль в экономике по сравнению с господствовавшим в то время нетоварным, самообеспечивавшимся (или натуральным) типом ведения хозяйства.

Сам термин «фирма» впервые стал использоваться в северных и центральных областях Италии в XIV-XV вв. с началом развития там капитализма. Именно нажитому фирмами богатству обязаны своим возвышением крупнейшие итальянские города того времени – Венеция, Флоренция, Милан. В XV-XVII столетиях капиталистические фирмы получают распространение в Голландии, Англии, Франции, ганзейских городах Германии, а впоследствии и во всем мире.

Первые капиталистические фирмы были небольшими предприятиями, организованными как единоличные владения или товарищества (последний тип фирм также называют партнерствами или обществами на паях). Владелец (или совладельцы) вносил весь необходимый для деятельности фирмы капитал и лично управлял компанией. В случае банкротства фирмы он был обязан отвечать по ее долгам всем своим достоянием, а не только внесенными в дело средствами.

Сильнейшая заинтересованность владельца (или узкой группы совладельцев) в успехе фирмы и практически полное отсутствие формализма и бюрократизма (все решает сам хозяин) сделали единоличные компании и товарищества идеальным типом организации мелкой фирмы. Вплоть до нашего времени именно на таких основаниях действует около 4/5 от общего числа фирм развитых капиталистических стран.

В XIX веке сначала в железнодорожном строительстве, а к последней трети этого столетия в большинстве отраслей экономики возникают крупные фирмы, действующие в общенациональных или даже международных масштабах. К такому размаху единоличные предприятия и товарищества оказались плохо приспособленными. Во-первых, для крупного предприятия недостаточны средства, которые один человек или небольшая группа компаньонов могут вложить в дело. Во-вторых, судьба крупных предприятий с сотнями и тысячами занятых и гигантской стоимостью оборудования не может зависеть от готовности или неготовности наследников основателя фирмы продолжать дело, что неизбежно в единоличном предприятии или узком партнерстве. В-третьих, крупное предприятие нуждается в профессиональной иерархии управляющих (менеджеров), причем менеджеров, относительно независимых от владельца, чего в единоличных предприятиях обычно не бывает.

Подходящая для крупных предприятий форма организации компании – акционерное общество или корпорация – была найдена еще в XVII веке. В этой форме в 1600 г. была образована английская Ост-Индская, а в 1602 г. – голландская Ост-Индская компания. Массовое распространение акционерные общества получили в XIX в. К настоящему же времени их следует считать господствующей формой организации компаний, т. к., хотя в общем числе действующих фирм акционерные общества составляют не более 1/5, на них приходится около 90% всего объема производства товаров и услуг.

Акционерные общества объединяют капиталы большого числа вкладчиков (акционеров). Крупные современные общества насчитывают сотни тысяч акционеров, что позволяет им концентрировать у себя гигантские капиталы. Пропорционально своему вкладу каждый акционер имеет право на долю в прибылях общества, а также на участие в управлении им. Текущее руководство акционерным обществом, однако, осуществляют не акционеры, а наемные управляющие, что дает возможность подбирать их по профессиональным признакам и, тем самым, избегать многих управленческих проблем, свойственных единоличным предприятиям (хозяин, мнящий себя специалистом по всем вопросам; бестолковый наследник и т. п.).

Вообще акционер существенно сильнее, чем хозяин единоличного предприятия, отделен от той фирмы, совладельцем которой он является. Так, в случае банкротства фирмы он теряет лишь деньги, которые вложил в акции. На его же личное имущество иски кредиторов разорившейся фирмы обращены быть не могут. Продажа или покупка акций рядовым акционером, равно как и его мнение о том, как следует вести дела фирме, на деятельности компании почти никак не сказывается, т. к. мелких акционеров слишком много и влияние каждого из них в отдельности незначительно.

Применительно к XX веку, когда число акционеров крупных фирм особенно возросло, поэтому, даже принято говорить о менеджериальной революции или революции управляющих. Ее суть состоит в том, что власть в современных крупных корпорациях в значительной степени перешла от собственников (акционеров) к наемным управляющим. Действительно, резкое расширение свободы наемных менеджеров в постановке задач и принятии решений – одно из важнейших событий в новейшей истории фирмы. Следует впрочем иметь в виду, что крупные акционеры, в отличие от мелких свою власть во многом сохранили.

Другое важнейшее событие в истории фирмы в XX веке состоит в принципиальном усложнении ее организационной структуры. Крупная фирма в наше время обычно владеет многими заводами, выпускающими широкий спектр товаров и расположенными в целом ряде стран. Подобные транснациональные корпорации (в отечественной литературе их также называют международными монополиями или международными концернами) построены как система акционерных обществ, во главе которой стоит так называемое материнское общество, владеющее акциями дочерних фирм и благодаря этому контролирующее их деятельность. Дочерние общества, в свою очередь, могут контролировать внучатые компании и т. д.

Определение фирмы

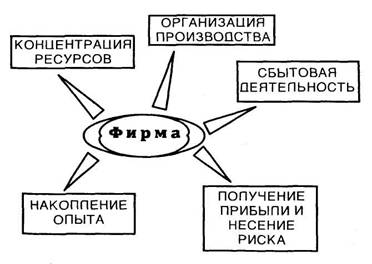

Что же представляет из себя капиталистическая фирма? Наиболее часто ее определяют как организацию, концентрирующую и использующую ресурсы для производства товаров и/или услуг с целью получения прибыли. Более отчетливо сущность фирмы можно, однако, понять рассмотрев те функции, которые она выполняет в рыночной экономике (см. рис.1):

Рис.1 Фирма и ее функции

Функции фирмы

1. Концентрация и использование ресурсов. Как известно, основными факторами производства являются земля, капитал и труд (включая такую важную его разновидность, как предпринимательская способность). Их соединение и использование в рыночной экономике осуществляет фирма. Ей необходимо получить в свое распоряжение ресурсы, добившись при этом, чтобы по своим качественным и стоимостным характеристикам они были пригодны для производства конкурентоспособной продукции.

Отметим, что это непростая и во многом противоречивая задача. Получать самые лучшие ресурсы по низким ценам можно лишь в мечтах. Реально фирма имеет возможность купить только доступные ресурсы, имея для этого ограниченные средства. Отсюда, с одной стороны, вытекает качественная неодинаковость фирм. Так, фирма, которая наняла знаменитого конструктора, неизбежно будет по-иному представлена на рынке, чем та, которой удалось пригласить талантливого специалиста по рекламе. С другой стороны, перед каждой фирмой встает проблема выбора ресурсов и задача с максимальной отдачей использовать сильные стороны тех ресурсов, на которые сделана ставка.

2. Организация производства. Влияние рыночной среды на фирму сказывается «на входе» в производственный процесс через цены и качество потребляемых ресурсов и на «выходе» из него через спрос на готовую продукцию. Но сама организация производства – выбор технологии, создание стимулов к труду, контроль качества и т. п. – является сугубо внутрифирменным делом. Это очень важный момент.

Оказывать решающее воздействие на рынок фирма, как правило, не может. Так, нельзя навязать рынку неудачный товар. Точно так же приходится смиряться с завышенными ценами на ресурсы, если они сложились на рынке. Относительная автономия производства от прямого диктата рынка дает в руки фирмы механизм адаптации – здесь все зависит только от ее усилий, здесь можно выбрать свой путь. Тем или иным способом организуя производства, фирма удовлетворяет требования рынка, но делает это на свой манер.

3. Сбытовая деятельность. Готовая продукция должна быть доведена до потребителя. В рыночных условиях это требует от фирмы не только создания сбытовой сети той или иной конфигурации: от продажи всего произведенного оптовику-посреднику в простейшем случае до сложных и дорогостоящих схем вроде «прямой продажи», предусматривающей показ товара торговым агентом каждому потенциальному покупателю. Необходимо также стимулировать реализацию продукции, для чего используется широкий спектр маркетинговых и рекламных приемов. Кроме этого через сбытовую сеть фирма получает информацию о том, как ее продукцию принимает рынок.

4. Получение прибыли и несение риска. Прибыль является целью всей деятельности фирмы. При этом особенно важно, что прибыль служит источником финансирования инвестиций, без которых развитие ни фирмы, ни всей экономики в целом невозможно. Не менее важна и неприятная изнанка коммерческой деятельности: опасность вместо прибылей понести убытки. Риски – обязательный, неотъемлемый элемент рыночной экономики, где ничто не может быть запланировано с абсолютной точностью. С макроэкономической точки зрения готовность фирм нести риски является важным условием гибкости хозяйства: без ошибок нельзя создать ничего нового. Поэтому готовность фирм расплачиваться за свои ошибки является синонимом стремления к прогрессу.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |