Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

Для установления различия между беседой и спором сначала нужно понять, что значит вести беседу. Беседа в базовом понимании включает двух людей, которые говорят друг с другом. Обычно один из них начинает, а затем они говорят по очереди о некоторой общей теме или темах, связанных друг с другом. Смена реплик в диалоге и поддержание беседы на текущую тему (как и разрешенная правилами коммуникации смена темы) требуют определенной кооперации. И каковы бы ни были цели участников беседы, речевая коммуникация в предполагает социальное взаимодействие, отвечающее принципам вежливости.

Если вы участвуете в беседе (в структуре которой есть, как минимум, эти шесть измерений) и вы замечаете, что она превращается в спор, то что заставляет вас сделать такой вывод? Базовое отличие — это ощущение боевой готовности. Вы понимаете, что у вас есть мнение, которое для вас значимо, но другой человек его не принимает. По меньшей мере, один из участников хочет, чтобы другой отказался от своего мнения, и это создает ситуацию, в которой можно победить или проиграть. Вы осознаете, что участвуете в споре, когда обнаруживаете, что ваша позиция атакована или что есть необходимость атаковать позицию другого человека. Вполне развившимся спор становится тогда, когда оба участника отдают большую часть своей речевой энергии попыткам дискредитировать позицию другого, удерживая свою. Спор все равно остается беседой, хотя когда он становится жарким, правила вежливости в поддержании структуры коммуникации могут быть нарушены.

Понимание беседы как спора предполагает, что человек способен наложить части многомерной структуры концепта ВОЙНЫ на соответствующую структуру БЕСЕДЫ. Такие многомерные структуры присущи эмпирическим гешталътам, организующим различные виды опыта в структурированное целое. В метафоре СПОР — ЭТО ВОЙНА гештальт БЕСЕДЫ структурируется далее с помощью соответствий, устанавливаемых между отдельными элементами гештальта ВОЙНЫ и гештальтом СПОРА. Таким образом, одна деятельность, говорение, понимается в терминах другой — физического противоборства. Согласованность структурирования элементов нашего опыта обеспечивается такими многомерными гештальтами. Мы воспринимаем беседу как спор, когда наши ощущения и действия в беседе соответствуют гештальту ВОЙНЫ.

Анализ таких многомерных гештальтов и связей между ними и есть ключ к пониманию того, что значит согласованность элементов нашего опыта. Как мы видели выше, эмпирические гештальты — это многомерные структурированные целые. Их измерения, в свою очередь, формируются на основе непосредственно возникающих концептов. То есть различные измерения (участники, части, этапы и т. п.) представляют собой категории, которые естественно возникают из нашего опыта.

3

ГЕШТАЛЬТЫ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Мы установили, что метафоры позволяют понимать одну область опыта в терминах другой. Это подсказывает нам, что понимание происходит на основе целой области опыта, а не на основе изолированных концептов. В связи со сказанным возникает фундаментальный вопрос о том, что составляет «базовую область опыта». Каждая такая область — это структурированное целое в нашем опыте, которое концептуализируется как эмпирический гештпальт. Такие гештальты эмпирически базовые, так как они характеризуют структурированные целые внутри повторяющегося человеческого опыта. Они представляют собой внутренне согласованные способы организации опыта в терминах естественных измерений (частей, этапов, причин и т. п.). Как представляется, области опыта, организованные как гештальты в рамках таких естественных измерений, и есть естественные виды опыта.

Они естественны в следующем смысле. Эти виды опыта порождены: 1) особенностями устройства наших тел (аппарата восприятия и моторного аппарата, умственных способностей, эмоций и т. п.); 2) нашим взаимодействием с материальным окружением (передвижением, взаимодействием с объектами, процессом поглощения пищи и т. п.); 3) нашим взаимодействием с другими людьми в культурном окружении (в рамках социальных, политических, экономических институтов).

Другими словами, эти «естественные» виды опыта порождены природой человека. Некоторые из них могут быть универсальными, а другие могут различаться от культуры к культуре.

Мы считаем, что в определениях через метафоры используются такие понятия, которые соответствуют естественным видам опыта. Судя по тому, что в рассматривавшихся нами примерах определялось с помощью метафор, к числу очевидных представителей естественных видов опыта в нашей культуре относятся следующие категории: ЛЮБОВЬ, ВРЕМЯ, ИДЕИ, ПОНИМАНИЕ, СПОРЫ, ТРУД, СЧАСТЬЕ, ЗДОРОВЬЕ, КОНТРОЛЬ, СТАТУС, MORALITY/МОРАЛЬ и т. п. Эти концепты требуют определения через метафоры, так как они недостаточно четко определены на своей собственной основе, чтобы обеспечить достижение целей человеком в его повседневной жизни.

Кроме того, мы считаем, что понятия, используемые в определениях-метафорах для истолкования других понятий, также соответствуют естественным видам опыта. Примеры таковы: ФИЗИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОБЪЕКТЫ, СУБСТАНЦИИ, ВИДЕНЬЕ, ПУТЕШЕСТВИЯ, ВОЙНА, СУМАСШЕСТВИЕ, ПИЩА, СТРОЕНИЯ и т. п. Эти концепты для обозначения естественных видов опыта и объектов достаточно четко структурированы и имеют достаточно правильную внутреннюю структуру, чтобы их можно было использовать в определении других концептов. То есть они правильно структурируют те естественные виды опыта, которые менее конкретны или менее четко определяются на своей собственной основе, что позволяет нам взаимодействовать с опытом такого рода. Из этого следует, что некоторые естественные виды опыта частично метафоричны по своей природе, так как метафора играет важную роль в формировании их структуры.

Мы обнаружили, что понятийная система человека основана на опыте взаимодействия с действительностью. И концепты, непосредственно возникающие из опыта (например, ВЕРХ-НИЗ, ОБЪЕКТ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЪЕКТАМИ), И метафоры (например, СЧАСТЬЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВЕРХУ, СОБЫТИЯ - ЭТО ОБЪЕКТЫ, СПОР - ЭТО ВОЙНА) основаны на постоянном взаимодействии человека с его физическим и культурным окружением. Подобным же образом измерения, в рамках которых мы структурируем свой опыт (например, части, этапы, цели), естественно возникают из нашей деятельности в мире. Характер нашей понятийной системы определяется тем, что мы за существа, и тем, как мы взаимодействуем с физическим и культурным окружением.

Например, наше понимание любви по большей части метафорично, и мы осознаем ее преимущественно на основе концептов других естественных видов опыта: ПУТЕШЕСТВИЙ, СУМАСШЕСТВИЯ, ВОЙНЫ, ЗДОРОВЬЯ и т. п. Так как понятия, используемые в определении, возникают из нашего взаимодействия друг с другом и с миром (ср. ПУТЕШЕСТВИЯ, сумасшествие, война, здоровье), концепты, которые они определяют с помощью метафор (например, ЛЮБОВЬ), понимаются на основе того, что мы назовем интерактивными характеристиками.

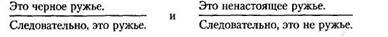

Чтобы получить ясное представление о том, что, в общем, представляют собой интерактивные характеристики, рассмотрим их на примере какого-нибудь объекта. Возьмем концепт GUN 'РУЖЬЕ'. На первый взгляд, такой концепт можно полностью охарактеризовать в терминах ингерентных свойств самого объекта, например, его формы, веса, того, как расположены его части и т. п. Однако наше представление о РУЖЬЕ выходит за рамки простого соположения его компонентов; это хорошо видно из сочетаний этого концепта с определителями. Рассмотрим, например, различие между определителями black 'черный' и fake 'ненастоящий', используемых по отношению к концепту GUN. С точки зрения объективизма, основное различие между ними состоит в том, что ЧЕРНОЕ РУЖЬЕ - это РУЖЬЕ, а НЕНАСТОЯЩЕЕ РУЖЬЕ — это не РУЖЬЕ. Если определитель ЧЕРНЫЙ добавляет дополнительные качества РУЖЬЮ, то определитель НЕНАСТОЯЩИЙ, будучи использован по отношению к концепту РУЖЬЯ, приводит к появлению другого концепта, не относящегося к категории РУЖЬЯ. Это все, что может сказать объективистский подход. Это позволяет вывести следующие следствия:

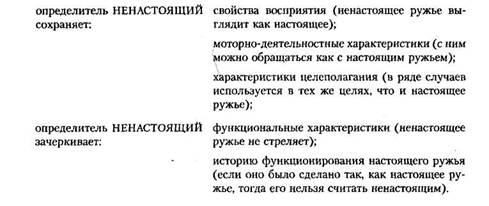

Для объяснения такого бесконечного количества следствий необходимо детально разобраться в том, как определитель НЕНАСТОЯЩИЙ модифицирует концепт РУЖЬЕ. Ненастоящее ружье должно быть похожим на настоящее, чтобы удовлетворять каким-то элементарным требованиям. То есть, оно должно в ситуации восприниматься как ружье. Человек должен иметь возможность физически манипулировать им так же, как настоящим ружьем (например, держать его определенным образом). Другими словами, ненастоящее ружье должно иметь свойства, которые можно назвать моторно-деятельностными характеристиками ружья. Более того, суть использования ненастоящего ружья состоит в том, чтобы достичь целей, для которых предназначается и настоящее ружье (угроза, демонстрация и т. п.). Ненастоящим ненастоящее ружье делает то, что оно не может функционировать как ружье. Если из него можно застрелить человека — это настоящее ружье, а не муляж. Наконец,

ненастоящее ружье изначально нельзя заставить функционировать как настоящее: сломанное или нерабочее ружье нельзя назвать ненастоящим. Таким образом, определитель НЕНАСТОЯЩИЙ сохраняет одни виды свойств РУЖЕЙ и зачеркивает другие. Суммируем:

Эта интерпретация характера влияния определителя ненастоящий на концепт РУЖЬЯ показывает, что у концепта РУЖЬЯ есть по крайней мере пять измерений, три из которых сохраняются определителем НЕНАСТОЯЩИЙ, а два зачеркиваются. Это наводит на мысль, что мы концептуализируем ружье с помощью многомерного гештальта свойств С измерениями ВОСПРИЯТИЕ, МОТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЕПОЛАГА-НИЕ, ФУНКЦИИ И Т. П.

Если мы посмотрим на характеристики восприятия, моторной деятельности и целеполагания, мы обнаружим, что их нельзя считать для ружья ингерентными. Скорее, они связаны с тем, как мы взаимодействуем с ружьями. Это означает, что концепт РУЖЬЯ в реальном понимании по крайней мере частично определяется интерактивными характеристиками, связанными с восприятием, моторной деятельностью, целями, функциями и т. п. Таким образом, мы обнаруживаем, что наши представления об объектах, так же, как и представления о событиях и деятельности, — это многомерные гештальты, измерения которых естественно возникают из опыта функционирования в мире.

4

Многие виды нашей деятельности (спор, разрешение проблем, планирование времени и т. д.) по своей сути метафоричны. Метафорические понятия, характеризующие эти виды деятельности, определяют структуру нашей нынешней реальности. Новые метафоры обладают способностью творить новую реальность. Это может случиться, если мы начнем постигать опыт на языке метафоры, и это станет более глубокой реальностью, если мы начнем на ее языке действовать. Если новая метафора становится частью понятийной системы, служащей основанием нашей деятельности, она изменит эту систему, а также порождаемые ею представления и действия. Многие изменения в культуре возникают как следствия усвоения новых метафорических понятий и утраты старых. Например, западное влияние на мировые культуры частично объясняется внесением в них метафоры время — это деньги.

Идея о том, что метафоры могут творить реальность, вступает в противоречие с большинством традиционных воззрений на метафору. Причина этого заключается в том, что метафора традиционно рассматривалась, скорее, всего лишь как принадлежность языка, а не как средство структурирования понятийной системы и видов повседневной деятельности, которой мы занимаемся. Вполне разумно предположить, что одни лишь слова не меняют реальности. Но изменения в нашей понятийной системе изменяют то, что для нас реально, и влияют на наши представления о мире и поступки, совершаемые в соответствии с ними.

Идея о том, что метафора является просто принадлежностью языка и может в лучшем случае только описывать реальность, возникает из взгляда на реальное как совершенно внешнее и независимое от того, как человеческие существа концептуализуют мир — как если бы исследование реальности было бы просто исследованием физического мира. Такой взгляд на реальность — так называемую объективную реальность — не учитывает человеческие аспекты реального, в особенности реальные ощущения, концептуализации, мотивации и действия, которые определяют большую часть того, что мы узнаем из опыта. Однако человеческие стороны реального — это одновременно и большая часть того, что имеет к нам отношение, и эти стороны изменяются от культуры к культуре, поскольку различным культурам присущи различные понятийные системы. К тому же культуры могут существовать в радикально различающихся физических условиях — в джунглях, пустыне, на островах, в тундре, в горах, городах и т. д. В каждом случае имеется физическая среда, с которой мы более или менее успешно взаимодействуем. Понятийные системы различных культур частично испытывают влияние физических условий, в которых они развились.

Каждая культура должна выработать более или менее успешный способ взаимодействия с жизненной средой, предполагающий как адаптацию к ней, так и ее изменение. Более того, каждая культура должна установить рамки социальной реальности, в которой люди получают роли, имеющие для них смысл и позволяющие им функционировать социально. Неудивительно, что социальная реальность, определяемая культурой, воздействует на бытующие в ней представления о физической реальности. То, что реально для человека как члена культурного социума, является продуктом как социальной реальности, так и способа организации его опыта взаимодействия с материальным миром. Поскольку значительная часть социальной реальности осмысляется в метафорических терминах и поскольку наше представление о материальном мире отчасти метафорично, метафора играет очень существенную роль в установлении того, что является для нас реальным.

С точки зрения эмпиризма, метафора — это феномен воображаемой рациональности. Она дает возможность понимать опыт одного вида в терминах другого, создавая внутреннюю связность, налагая гештальты, структурированные естественными измерениями опыта. Новые метафоры могут создавать новое понимание и, тем самым, новые реалии. Это становится очевидным при рассмотрении поэтических метафор, так как в поэзии язык — это средство создания новых концептуальных метафор.

Но метафора не просто принадлежность языка. Метафора относится и к понятийной структуре. А понятийная структура связана не только с мышлением: она включает все естественные измерения нашего опыта, в том числе те части опыта, которые приобретаются с помощью органов чувств — цвет, форму, текстуру, звук и т. п. Эти измерения структурируют не только наш приземленный, практический опыт, но и эстетический опыт. Каждый материал, используемый в том или ином виде искусства, предполагает выбор одних измерений нашего опыта и исключение других. Произведения искусства по-новому структурируют наш опыт на основе этих естественных измерений. Произведения искусства способствуют возникновению новых опытных гештальтов, а поэтому и новых связей. С точки зрения эмпиризма, искусство в целом представляет собой феномен воображаемой рациональности и является средством создания новых реалий.

Таким образом, эстетический опыт не ограничивается миром официального искусства. Он может возникать в любой момент нашей повседневной жизни — когда мы замечаем новые связи, не относящиеся к стандарту восприятия и мышления, или создаем их для себя.

ЛЕКЦИЯ 14. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОГНИТИВИЗМ: КОГНИТИВНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ

ПЛАН

1. Общая характеристика основных идей отечественного лингвистического когнитивизма

2. Когнитивная семантика в отечественной лексикологии. Анализ конкретных имен

3. Концептуальный анализ абстрактного имени

1

Отечественная когнитивная лингвистика складывается как под влиянием ведущих западных школ когнитивизма, так и под влиянием усвоения традиций отечественной психологии () и теория деятельности) и психолингвистики (, ), общего языкознания и философии.

Выражая общую установку современных когнитологов, Ж. Фоконье сказал: «Лингвистика становится чем-то большим, чем самодостаточная ограниченная (self-contained) область изучения языка; она вносит свой вклад в открытие и объяснение общих аспектов человеческого познания» [Fauconnier 1999:124]. Исследуя язык с когнитивной точки зрения (т. е. по его участию во всех типах деятельности с информацией, протекающей в мозгу человека), можно одновременно вынести суждения не только о рассматриваемых языковых явлениях, но и о стоящих за ними ментальных сущностях—концептах, концептуальных структурах как структурах знания и опыта, мнений и оценок, планов и целей, установок и убеждений. Перечисленные же ментальные сущности—особенно имеющие языковую привязку—ключ к рассмотрению специфики человеческого интеллекта и человеческого поведения. В своей совокупности эти единицы помогают также понять, почему окружающая человека действительность осмыслена им именно так, а не иначе.

При описании этого процесса чрезвычайно полезным оказывается использовать и мысли о конструировании субъективного образа объективного мира, представление о том, что один и тот же реальный объект в окружающей нас действительности и одна и та же объективная ситуация и положение дел в мире могут быть—по воле говорящего — описаны по-разному. Нашла эта мысль свое специфическое отражение и в выдвинутом когнитологами понятии «конструирования мира», в соответствии с которым отражение и описание мира говорящим человеком понимается как деятельность, фиксирующая субъективную позицию человека в видении им окружающей действительности, ее членения, ее категоризации и понимания им смысла происходящего.

Рассматривая теоретические предпосылки когнитивной лингвистики, подчеркивает: «Мир не отображается, а интерпретируется—таков один из важнейших девизов когнитивизма. Постоянно акцентируется, что человек не просто воспринимает мир, но конструирует его». , , и в настоящее время являются ведущими представителями отечественного лингвистического когнитивизма. Он представлен крайне разнообразной палитрой научных интересов, тем и проблем. Мы выделим только две, условно именуемые когнитивная семантика (изучение лексики языка в когнитивном аспекте) и когнитивная грамматика (здесь нас в основном будет интересовать лишь один аспект –– когнитивно-дискурсивное описание частей речи в концепции .

2

Наши лингвисты применяют разный концептуальный аппарат для исследования разных групп лексики. Изучение конкретной именной и глагольной лексики опираются на понятие концептуальной схемы (для имен) с фигурой и фоном или когнитивной модели ситуации (для глаголов).

Так, в описании пространственных лексем опирается на идеи Л. Талми о наивной топологии человека в языке. Л. Талми считает, что геометрия Евклида, которую лингвисты усвоили в школе, и связанная с такими понятиями, как размер, расстояние, длина, угол и под., не имеет отношения к языковой картине мира. В языке человек измеряет не отдельные параметры объекта, а объект целиком, относя его к тому или иному топологическому типу (круглые, плоские, вытянутые, бесформенные объекты, и т. п.). С точки зрения Л. Талми, именно топологические типы «организуют» языковое пространство и служат в нем ориентирами. Языковая модель мира ориентирует каждый объект в пространстве относительно себя самого (отсюда такие понятия как «перед», «бок», «верх», «низ» и под.) и относительно других объектов. Для языка важно не только, что это за объект, но и как и где он расположен, движется он или находится в покое, является фоном или фигурой и иод. — говоря словами авторов статьи, не только what, но и where. Другое свойство языковой модели мира — ее особенная лабильность, позволяющая совмещать логически несовместимое. Так, с той же легкостью, что и обычные части у языковых объектов, выделяются так называемые отрицательные части (negative parts, ср. также [Herskovits 1986J). Обычные части — это «добавленная» субстанция, а отрицательная — «вынутая» из объекта, ср. дыра, проем и под. в качестве отрицательных частей таких объектов, как яма, дверь, пещера и др. То же безразличие к материи, субстанции проявляется в языке и когда один и тот же объект получает одновременно несколько языковых представлений. Хороший пример такого рода — лексемы типа озеро, которые вообще-то обозначают емкость (ср. в озере), но, например, в таких сочетаниях, как по озеру, полностью теряют свой объем (thickness) и оказываются плоскостью.

Лексема небо обозначает и само воздушное пространство высоко над землей, и тот купол, который зрительно его ограничивает. Иными словами, с точки зрения русской языковой картины мира небо представляет собой трехмерный объект, имеющий поверхность. Это представление отчасти прослеживается в сочетаемости лексемы небо с пространственными предлогами. Ср. В небе птицы <парашютисты> [как в пространстве], но На небе звезды [как на поверхности]; невозможно *На небе птицы <парашютисты>, т. к. эти объекты находятся существенно ниже купола, как бы накрывающего землю. (Впрочем, сочетаемость лексемы небо с пространственными предлогами не всегда четко мотивирована. Одинаково допустимо На небе зажигаются звезды и В небе зажигаются звезды; невозможно *из неба при нормальном с неба.)

Главное свидетельство того, что с точки зрения языка небо имеет особое «строение», — это лексемы небосвод, небосклон и поднебесье. Первые две лексемы обозначают только купол, который, как бы накрывая землю, ограничивает воздушное пространство над ней. Ср. нормальные высказывания На небосводе зажигались первые звезды, На небосклоне показался месяц и недопустимые примеры *В небосводе зажигались звезды, *В небосклоне показался месяц. К этим двум лексемам примыкают и устойчивые сочетания небесная твердь, небесный свод и др. Слово поднебесье, напротив, обозначает лишь воздушное пространство под этим куполом. Поэтому нормальны высказывания Воздушный змей был уже в поднебесье, но недопустимо *Воздушный змей был уже на поднебесье.

Парадокс лексемы небо состоит в том, что она, хотя и обозначает некий объект целиком, но синонимична лексемам, обозначающим части этого объекта. Действительно, слова небо, небосвод и небосклон ощущаются как близкие синонимы; как синонимы ощущаются и лексемы небо и поднебесье. А в норме обозначение целого не бывает синонимично обозначению какой-либо из его частей — так, лексема дерево не синонимична ни лексеме ствол, ни лексеме листва {крона). Получается, что с точки зрения современного русского языка «части» неба и само небо равноправны.

описывает признаковую и глагольную лексику через понятие «когнитивной модели ситуации». При таком подходе любое слово— это и «единица хранения» информации о мире, и средство концептуализации новых объектов и ситуаций, инструмент когнитивного освоения реальности. При этом наибольший интерес представляют, конечно, самые многозначные слова, то есть те, которые сами говорящие считают «основными», наиболее подходящими, содержащими наибольшие возможности для освоения, концептуализации новых ситуаций — как физических, так и «социальных» (взаимодействий между людьми). Так, для слов энергетической сферы базой семантического развития служит не только исходное значение, но и связанная с ним ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. Она является важнейшим источником семантического материала для производных значений.

Именно от того, что человек в состоянии «увидеть» в прототипической ситуации, что он в состоянии из нее извлечь, зависит, на какие другие ситуации данное слово можно распространить, то есть, в конечном счете, какие у него будут производные значения. Кроме базовой семантической структуры, которая отражается в исходном значении, из прототипической ситуации извлекаются многочисленные импликации, связанные как с самим действием, так и со свойствами его прототипических участников.

Например, в исходное значение глагола сорвать (яблоко, цветок) не входит компонент 'нарушить', это импликация прототипической ситуации ('если сорвать цветок или плод, тем самым нарушается его органическая связь с другим объектом'), но именно она лежит в основе группы значений «нарушения» и ущерба (сорвать кожу на пальце; сорвать резьбу на гайке; сорвать голос; сорвать урок); в исходное значение глагола закрыть (кастрюлю крышкой) не входит компонент 'перестать видеть (содержимое)', для данного действия этот результат не важен, — но он есть в ситуации и используется в других значениях (Тучи закрыли солнце; Ты мне закрываешь экран).

Все значения слова связаны потому, что имеют ОБЩИЙ ИСТОЧНИК. Источником значений является та концептуальная структура, которую мы условно называем ситуацией. Это, конечно, не фрагмент внеязыковой реальности, а его когнитивная модель, то есть СМЫСЛ. В процессе семантического развития слова происходит постепенное исчерпание семантического потенциала этой концептуальной (когнитивной) структуры. Исходное значение— это всего лишь один из вариантов концептуализации ситуации, оно «вырезает» и фиксирует определенную конфигурацию компонентов. Говорящие могут использовать это же слово для обозначений другой, похожей ситуации, но тогда нужно «вырезать» другую конфигурацию компонентов, которая подходит для этой другой ситуации. Например, глагол сорвать {цветок) можно использовать для обозначения ситуации сорвать шашку со стены I шапку с прохожего. В действительности, ситуацию «снятия» можно было бы обозначить и другим глаголом, но глагол сорвать по целому ряду признаков подходит для обозначения такого вида «снятия»: предмет берут рукой и перемещают резким движением (рывком), хотя он и не «прикреплен» к месту, как цветок или плод. Еще больше подходит этот глагол для обозначения ситуации сорвать погоны, которые, в отличие от шапки, еще и прикреплены к месту, хотя и не так, как цветок или плод.

Но главным и решающим фактором при интерпретации физического изменения является «антропоцентричность». Типы изменений согласуются со способами обращения человека с объектами, с целями человека и с оценкой человеком полученного результата. Поэтому нет никакого смысла рассматривать все теоретически возможные типы изменений. У глагола могут быть только те производные значения, которые предусмотрены исходной ситуацией и которые, кроме того, пропущены фильтром антропологических ограничений. Например, теоретически у способа есть три результата: изменение, создание и уничтожение. Но поскольку человек ничего не создает путем удаления объекта из какого-то места, то у глаголов удаления (стереть, смести, оторвать, вырвать) нет значения создания, и это не случайная лакуна, а закономерное отсутствие: такое значение «не предусмотрено».

Основной принцип языкового расширения в энергетической сфере — АНАЛОГИЯ: распространение знака одной ситуации на другую ситуацию на том основании, что у этих ситуаций усматривается сходство. Механизм переноса по аналогии дает два основных типа производных значений: денотативная аналогия и метафорическая аналогия.

Денотативная аналогия обозначает случайный результат того же типа воздействия. При денотативной аналогии сохраняется тип воздействия и тип изменения, но исчезает цель: Ураган вырвал дерево с корнем; Пуля пробила дверь.Денотативную аналогию можно рассматривать как редукцию более сложного и семантически богатого предиката физического действия. Такой взгляд диктуется антропоцентрическим подходом человека к описанию внешнего мира. В действительности, конечно, первичными являются объективные свойства предметов и типы воздействий, которые существуют в физическом мире и могут производиться как механизмами, так и природными объектами и силами (удары, трение, движение, воздействие воды и других веществ, например клеящих, и т. д.). А человек просто использует их в своих взаимодействиях с физическим миром, приспосабливает для достижения своих целей, — то есть, скорее, он сам «подражает» физическому миру, действует по аналогии с природными процессами. В языке же все наоборот: большинство обозначений природных процессов и событий являются вторичным употреблением предикатов человека, его действия (Дворник метет улицу— Платье метет мостовую; бить кого по лицу — Ветки били по стеклу). Именно такая точка зрения представлена словарями, где сначала даются аген-тивные значения, а затем — неагентивные.

Метафорическая аналогия, напротив, имеет когнитивную природу: обозначения физических воздействий и изменений нельзя механически использовать для описания информационных взаимодействий и событий. Сходство таких ситуаций неочевидно. И здесь задача— выяснить, какие концептуальные схемы и структуры может предоставить исходное значение и физическая ситуация для осмысления информационной ситуации, для описания взаимодействия людей и объектов в нефизической сфере. Вообще при метафорической аналогии метафоризуется именно способ (тип воздействия): отбить жениха, отбить охоту, выбить дурь из кого — как бы ударом / ударами.

3

Анализ абстрактных имен существительным использует несколько иной когнитивный инструментарий –– когнитивная метафора и гештальт. Его осуществляет (МГУ) в монографии про абстрактные существительные. Предлагаемый ей метод анализа абстрактного имени базируется на буквальном прочтении в первую очередь узуально сочетающихся с ним глаголов физического действия, несущих информацию о классе явлений, которым этот акциональный признак присущ. В качестве наглядной иллюстрации применения метода анализа может послужить окказиональная сочетаемость глагола вспорхнуть, содержащего в себе информацию о типовом названии агенса действия (resp. типовом носителе данного акционального признака — прототипическом агенсе). В контексте Мой голос вспорхнул (Б. Ахмадулина) эта информация не исчезает, не зачеркивается. Происходит уподобление эксплицитного субъекта действия (агенса "голос") имплицитному ("птица"). Процедура уподобления совершается слушающим, интерпретатором контекста (текста). Для говорящего глубинная, бессознательная проекция голоса на птицу (бабочку) обусловливает выбор глагола вспорхнуть в качестве его предиката. Совпадение ассоциаций, выводимых слушающим из контекста (текста), с глубинными ассоциациями говорящего, порождающего текст, обусловливает их взаимопонимание. Так, из контекста Вкушая минуту радости, он знал, что ее надо выкупить страданием (А. Гончаров. Обыкновенная история) выводится представление повествователя о том, что радость как возможное состояние человека наполняет минуту, "порцию" этого вещества, что это товар, а страдания — плата за него, денежный эквивалент ("Гастрономический" код передачи информации о невидимых вещах, процессах и свойствах очень древний).

При сочетаемости абстрактного имени с глаголом мы имеем дело с ГЕШТАЛЬТОМ. Термин "гештальт", заимствованный из немецкого языка (Gestalt), так же многозначен, как и его русский эквивалент — термин "образ". Гештальт выводится из буквального прочтения глагола (или имени), употребленного в сочетании с абстрактным именем в переносном значении, и связывает два явления (конкретное и абстрактное) по одному основанию, эксплицированному акциональному признаку. Судьба обокрала: прототипический агенс глагола обокрасть — вор. В этом сочетании он представлен имплицитно и выводится как гештальт имени судьба. Это ассоциативная связь абстрактного представления с каким-либо конкретным понятием (в отличие от метафоры –– нет образного сравнения, т. к. не с чем сравнивать).

При сочетаемости имен абстрактных с именами конкретными мы имеем дело с КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРОЙ (она, в отличие от гештальта, эксплицирована). Образность когнитивной метафоры ослаблена ее вынужденной номинативностью. Это метафора "по необходимости". К ней прибегают не от желания охарактеризовать явления, сравнив их между собой, а из-за отсутствия прямых номинаций, поэтому образ сопровождает номинацию. Когнитивная метафора не рождает одновременного видения двух явлений (образа), поскольку абстрактное нельзя увидеть. В отсутствии образа, понимаемого как одновременное видение двух чувственно воспринимаемых явлений, состоит существенное отличие метафоры когнитивной от образной, в этом же — ее сходство с метафорой номинативной.

В сочетании с конкретными именами абстрактная сущность наделяется признаками тех явлений, понятие о которых содержится в этих конкретных именах. Этой сущности может быть приписан не один какой-то признак, как в случае со вторичным предикатом, а два и даже совокупность признаков (портрет), которыми обладает предметная сущность, например, панцирь отчужденности, паутина подсознания, узлы противоречий, стена враждебности, пучина психоза. Во всех этих случаях абстрактная сущность не сравнивается с предметной, поскольку абстрактное материально пусто. Сравниваться же могут равноположенные объекты, имеющие общие свойства, которые выступают основанием для сравнения. Абстрактное может быть лишь уподоблено предметному, принять его "облик". Уподобление — это подчинение абстрактной сущности предметной, выражающееся в языке в виде генитивного словосочетания, где уподобляемое (основной субъект метафоры, "точка приложения образа") принимает форму подчиненного родительного падежа (так называемый родительный сравнения), а уподобляющее (вспомогательный субъект метафоры, средство создания образа) — форму именительного. Конкретные существительные выступают, по выражению , в роли "скрытых" семантических предикатов.

ЛЕКЦИЯ 15. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОГНИТИВИЗМ: КОГНИТИВНАЯ ГРАММАТИКА

ПЛАН

1. Отечественная когнитивная грамматика: когнитивно-дискурсивный подход

2. Основы когнитивно-дискурсивной теории частей речи

3. Основные выводы

КОГНИТИВНАЯ ГРАММАТИКА. Когнитивно-дискурсивная теория частей речи . Она подвергает ревизии структурно-семантический подход к ЧР и считает, что они соответствуют неким фундаментальным категориям в человеческой когниции и в опыте языкового освоения мира. Даже если в каком-либо языке формально не противопоставлено, скажем, имя и глагол, то на уровне ЯКМ люди все равно как-то должны различать объекты и события, т. к. без этого они просто не смогут ориентироваться в окружающем мире. Деление на ЧР, таким образом, представляет собой базовое условие для познания мира вообще и ориентации в нем, т. к они есть основные координаты нашей ориентационной деятельности.

ЧР как бы должны поэтому выражать такие значения, которые в предельной форме естественно соотносят свое лексическое, индивидуальное значение с категориальным значением, но также обязательно—и со значением той роли, которую слово выполняет в предложении. В главных концептах ЧР мы и усматриваем эти необходимые предпосылки: так, существительные более всего пригодны для идентификации топика, предмета речи, а глаголы и прилагательные—для приписывания ему определенного признака. Иначе говоря, референциональные свойства отдельных ЧР диктуются как их отнесенностью к разным фрагментам реального мира, так и их способностью опознавать и идентифицировать либо целостные объекты как таковые, либо некоторые выделенные у этих объектов части, а тем самым участвовать в акте предикации, соединяющем объекты с их атрибутами. С другой стороны, сама необходимость отождествления «топика», «аргументов», «партиципантов» (как бы ни называть эти дискурсивные компоненты предложения) создает специально предназначенные для этого денотативно-ориентированные классы слов—существительные, точно так же, как и необходимость в словах, которые осуществляли бы характеризацию топиков, партиципантов и т. п., создает признаковые классы слов, ориентированные сигнификативно.

С одной стороны, деление на ЧР предполагает концептуально значимое деление мира на объекты и их признака, а с другой –– оно погружено в коммуникацию, т. е. отвечает необходимости делить поток речи на данное и новое, на тему и рему. Такое распределение потока информации, свойственное предложению, должно быть признано имеющим когнитивное основание. Суть его в переходе от известной информации—к новой, от остановившего внимание говорящего в качестве предмета речи какого-либо явления—к его характеристике. Для того, чтобы совершить это, надо, чтобы и в фокусе внимания слушающего оказалось то же самое явление,—от говорящего в связи с этим требуется такое обозначение явления, которое облегчает его идентификацию и опознание. Все это значит, что поток информации должен моделироваться в соответствии с психическими особенностями говорящего и слушающего и спецификой их интеракциональных отношений, а также—одновременно—с языковыми возможностями, диктуемыми синтагматической организацией дискурса и известными ограничениями, налагаемыми на эту организацию.

Соответственно, новая концепция ЧР строится на постулате о том, что синтаксические и дискурсивные функции отдельных ЧР не просто скоррелированы с их лексическими значениями, но в прототипических случаях создания и использования слов согласованы друг с другом. Начнем первоначально с характеристики главной структуры дискурса— структуры топика и коммента как определяющей строение высказывания. Эта структура обнаруживается во всех языках, и субъектно-предикативные конструкции признаются универсальной чертой организации дискурса. Изоморфизм этой структуры структуре восприятия и структуре внимания, а возможно, и структуре деятельности, означает, что с когнитивной точки зрения язык лишь воспроизводит и даже дублирует те схемы, которые определяют соответствующие механизмы в сознании человека. Как правила референции, срабатывающие прежде всего для идентификации топика, так и правила предикации, срабатывающие для организации коммента, оказываются в первую очередь хорошо приспособленными средствами для отражения механизмов внимания, для противопоставления фона и фигуры.

Наиболее самостоятельным в референциональном отношении и должен быть топик, и не случайно топики формируются именами и именными фразами. С когнитивной точки зрения именно они должны быть перцептуально наиболее определенными и легко идентифицируемыми и/или входящими в разделенное знание говорящего и слушающего и т. д. В языке они обычно обозначены существительными и местоимениями. В акте предикации происходит приписывание признаков предмету речи. Но из этого логически следует и то, что предикаты должны обозначать признаки, свойства, которые они могут приписать. Вместе с тем по сути дела предикаты фиксируют одновременно координаты происходящего— сам факт экзистенции положения дел или же времени его существования.

Каждая ЧР оказывается поэтому мотивированной одновременно и тем, что именно именуется и какой фрагмент мира выбран для ословливания, и тем, как это название будет использовано для построения высказывания и в какую часть этого высказывания (тематическую vs рематическую, топикальную vs комментную или же функтивную vs аргументную) оно попадет (т. е. для какой дискурсивной роли оно предназначается).

2

ЧР есть категория, выделяемая на основе прототипа («фамильного сходства»), т. е. категория нежесткая, с размытыми границами, ориентирующаяся на экземплярные образцы своего класса (конкретные существительные –– жесткие десигнаторы). Требования, налагаемые дискурсом и способами его протекания в акустической форме, «встраиваются» в в такую концептуальную (простейшую) систему, в которой концепты пространства, движения и покоя, ряда моторных программ и, главное, предмета (тела, вещи) и живого существа, человека, уже сформированы и выступают в качестве простейших онтологических категорий для концептуализации и классификации опыта.

Простейшей онтологической величиной такого рода мы считаем предметную сущность— вещь, тело, или объект, простейшей онтологической категорией—категорию предметности. Понятие предмета связано прежде всего с идеей противопоставления фона и фигуры в окружающей человека среде, а следовательно, с идеей пространства и его членения. Объект—это простейший результат дискретизации универсума, выделения в пространстве его отдельных фрагментов, признания за выделенным фрагментом известной обособленности и самостоятельности, осознания разных форм материи, заполняющих пространство и в нем отделимых друг от друга. В семиологической грамматике определение имени и базируется прежде всего на пространственном понимании предмета—как тела, занимающего особое место в пространстве. Следующая характеристика (прототипического) предмета—его стабильность во времени, его тождество самому себе, относительная неизменяемость его существования в достаточно обозримый период времени.

Объекты не меняют своей формы при движении; занимают место в пространстве соответственно своему размеру, а в основе их распознавания лежат их пер-цептуально-наглядные черты, их физические особенности, что и позволяет предполагать, что они узнаются в результате сенсомоторного развития ребенка. Зрительная отдельность физических тел (физическое тело средней величины легко обегаемо взором и/ или помещаемо в руку или обхватываемо двумя руками и т. п.) может трактоваться как свойство их дискретности и в другом отношении. Так, если для физических объектов это физическое же пространство, — например, пространство цвета, среды, геометрическое пространство, то для ментальных объектов—это тоже свое пространство, своя среда.

Автор предпочитает, опираясь на понятие прототипа и фамильного сходства, определить концептуально «лучший образец класса» существительного как обозначение легко выделяемого сенсорно физического тела в пространстве, обладающего свойством отдельности и целостности, а также противопоставляемого в этом пространстве другим телам.

Итак, сенсорная выделимость конкретного объекта в актах его восприятия оказывается той самой характеристикой, которая не только объединяет всю категорию предметности, но и которая отличает объект от всех не-объектов. Лишь постепенно формировалось на этой основе противопоставление имен и не-имен, предмета и не-предмета и т. п., а на основе имени и предмета рождались представления о предметах и именах разных типов.

Как указывают специалисты по детской речи, дети не столько понимают, что в окружающем их мире можно выделить физические объекты и действия, события и признаки и т. д., сколько внезапно осознают, что что-то в этом окружении не физические объекты. Иначе говоря, осязаемой реальностью является прежде всего насыщенность среды физическими телами и лишь потом рождается понимание того, что не все вещи попадают в эту категорию: новая категория вычленяется из старой. Категории развиваются из категории.

Так, объект может мыслиться состоящим из частей. Именно эту категориальную мутацию мы и усматриваем в момент осознания оппозиции предмета и не-предмета как оппозиции предмета и признака, формируемой в опоре на противопоставление предмета и его части. По всей видимости, даже противопоставление фона и фигуры, хорошо известное из психологии и считающееся основным принципом восприятия, может трактоваться тоже как оппозиция целого, фона, по отношению к которому могут быть увидены и выделены отдельные части (фигуры).

Ярким примером такого объекта—и целостного, и делимого, и нерасчленяемого, и расчленяемого на части—явилось прежде всего человеческое тело. Наверно, и без специальных пояснений понятно, почему человек воспринимал самого себя и других себе подобных людей, с одной стороны, как несомненные целостности, гештальты, но, с другой—осознавал также отчетливо наличие у себя и у других таких частей тела, как голова, руки, ноги. Само выделение частей у объектов привело постепенно к переосмыслению такого противопоставления в виде отождествления части объекта с особыми свойствами и атрибутами объекта. По всей видимости, это происходило при условии физической невозможности полного отделения части объекта от самого объекта, т. е. при условии материальной, перцеп-туально данной в чувственном ощущении осязаемости в особом виде какой-либо части объекта (его температуры, цвета, формы, размера и т. п.), и—одновременно —невозможности реально наблюдать его автономное и независимое от объекта (как его носителя) существование. Такие части объекта и осмыслялись как его признаки, или атрибуты.

Возможно также предположить, что признаки, независимые от воли человека, признаки более постоянные и стабильные, формировали затем один класс слов, а признаки, зависимые от его воли, — движения, действия, —другой. Важно, что оба указанных класса признаков воспринимались, с одной стороны, одинаково,—как присущие объекту, при—знаке, а, с другой стороны, по-разному. Строго говоря, физические свойства объектов более онтологичны по сравнению с движениями в том отношении, что легче непосредственно наблюдаемы и перцептуально различимы, тогда как процессуальные сущности— нестабильные, держащиеся на восприятии изменений, явно противопоставлены сущностям стабильным, устойчивым, «консервативным» (так зарождается противопоставление внутри не-предмета прилагательного и глагола). .

Если теперь сравнить сами онтологические категории по степени их онтологичности как соответствия наблюдаемым перцептивно явлениям, то ясно выстраивается и иерархия категорий! Самой онтологичной оказывается категория предметности, а при делении категории признаковости на категории процессуальных и непроцессуальных признаков более высокое место в иерархии займут признаки стабильные. Это демонстрирует и то, почему по всем свойствам существительные и глаголы противопоставлены гораздо более четко, нежели существительные и прилагательные (они делят свойства стабильности, более определенной референции и даже сенсорной чувственности) или же прилагательные и глаголы (они сближены в обозначении состояний и т. д.).

Иерархия эта определяет и меру когнитивных оснований у кардинальных ЧР, которые, отражая формы материи и движение как способ ее существования, оказываются зависимыми от таких ментальных операций человеческого разума, как сравнение и отождествление. Познание действительности начинается с того, что мы ее чувственно воспринимаем. В процессе восприятия первичная категоризация заключается не только в объединении ощущений из разных ментальностей в единый гештальт, но и в суждениях об идентичности или сходстве таких гештальтов по определенным показателям. Отдельно осознанная сторона объекта обозначается как прилагательное, которое, соответственно, указывает на один-единственный абстрагированный от своего носителя признак, притом признак относительно устойчивый, стабильный. Наконец, «сторона», относящаяся к движению объекта, к его перемещениям, к его процессуальным характеристикам, обозначается глаголом.

Можно полагать, что противопоставление объекта и его признаков, атрибутов связано по своей природе с хорошо известным в психологии противопоставлением фона (целостности) и фигуры (отдельности). Но это же самое противопоставление следует рассмотреть не только для формирования оппозиции концептов предмета и признака, но, по всей видимости, и для становления самого концепта предмета: для того, чтобы вычленить объект, должно существовать и то, из чего он вычленяется. Если даже первоначально объект (вещь, тело, лицо) вычленяется из «всего остального», постепенно, и это остальное должно принимать при его восприятии более определенную форму. Иначе говоря, если предметы осознаются и осмысляются человеком как определенные части среды или пространства, некие представления должны складываться и для осознания того, что непосредственно окружает человека (фона) и что можно было бы также назвать хронотопом.

Рассматривая становление концептуальной системы в филогенезе, реконструируя этот процесс, мы и полагаем, что в актах простейшего восприятия мира наряду с концептом объекта формировалось постепенно и понятие непосредственного окружения человека, окружающей его обстановки (setting)—той среды, в которой он находился и частью которой он себя осознавал и ощущал. Существование этих явлении свидетельствует, на наш взгляд, о том, что не-расчлененное обозначение положения дел должно уступить место «разведению» в его характеристике фона и фигуры, объекта и приписываемого ему признака, а также установлению барьера между тем, что дано в качестве известного или отправного момента в высказывании, и тем новым, что о нем надо сообщить и что по каким-либо причинам релевантно для передачи новой информации.

С указанных позиций мы считаем возможным выдвинуть предположение о том, что в актах локального, ограниченного, простого взаимодействия со средой у человека складывались представления об окружающей его обстановке в целом — о том, что соответствовало его ощущениям непосредственной реальности и, прежде всего, панорамному охвату взглядом среды или пространства. Концептуализироваться и подвергаться категоризации должно было именно то, что входило в «ближайшее окружение» человека и определяло его жизнедеятельность, то, внутри чего он распознавал предметы и их признаки, но в то же время — и то, что соответствовало отдельному моменту его бытия, определяемому в терминах «здесь и сейчас», hiс et nunc. Для обозначения такого концепта мы и выбираем наименее нагруженный в функциональном отношении и часто используемый в когнитивной литературе термин «сцена», хотя в равной степени могли бы обозначить этот исходный концепт как «ситуацию» или «положение дел».

На этот раз речь идет о концептах покоя и изменения и о восприятии перемен в той ситуации, с которой человек сталкивался, ибо в конечном счете именно это понятие помогает понять, как формировался концепт процессуального признака, легший в основу глаголов. Для этого мы и делим сцены, воспринимаемые человеком, на сцены в покое, без изменений (во всяком случае, видимых или ощутимых изменений) и сцены, напротив, с визуально или тактильно ощущаемыми переменами. Первое мы называем положениями дел, второе—ситуациями или событиями. В первых, статичных, ничего не происходит, во-вторых, напротив, что-то изменяется, люди или объекты не остаются «теми же» или «там же». Для этого соответствующие аспекты или части сцен и кодируются глаголами, которые в первом случае относятся к описанию расстановки объектов, их стабильных состояний, их позиционных характеристик, а во втором—к описанию изменений в положении дел, трактуемых как события и как бы фиксирующих переход от одного состояния (положения дел) к другому.

Для формирования подобной абстракции решающую роль могли играть наблюдения за человеческим телом и человеческими действиями—за работой руки, которая, с одной стороны, является сама частью тела, а, с другой, совершает движения, направленные на перемещения объектов, на достижение их и использование для решения каких-то задач. При этом, однако, рука передает объекту свою энергию, т. е. «отделяет» ее от себя самой. Более того. Подобная передача наблюдаема, т. е. воспринимается в виде движения, т. е. как определенный след от траектории перемещения, ср. при подъеме руки или падении вещи.

3

Подытоживая данные подобного рода, хочется высказать предположение о том, что знание значений глаголов ближе процедуральным знаниям о мире, нежели знание значений существительных, входящих в область декларативных знаний. Значение глагола может быть понято как инструкция к осуществлению особого действия (поверни ручку двери; закури папиросу, возьми книгу), причем нередко действия, в котором оно выполняется с особым/особыми объектом/объектами. В результате этого в концептуальной структуре глагола явно прослеживаются следы предметности, следы связанности данного движения или действия, процесса или состояния с объектами определенных типов. Пространственное виденье того, что обозначено глаголом в образе траектории как мысленного следа и мысленного соединения в одну непрерывную линию или кривую точек последовательного нахождения объекта в пространстве, т. е. в образе пути перемещения, способа изменения и т. д., включается в семантику глагола и в другом отношении: в виде отражений в ней того, кто выполняет действие, или того, чего, на кого или что оно переходит.

В разных языках категоризация предмета, признак и процесса схватывается в ЯКМ по-разному. Иначе говоря: когнитивные категории предметности, признаковости и процессуальности не могут остаться не выраженными в языке, но степень их противопоставленности либо поддерживается морфологически, деривационно и синтаксически, либо они осознаются особенно четко только в дискурсе (когда надо противопоставить топик и коммент, идентифицированное и характеризующее, предмет речи и его описание и т. д.). В первом случае среди признаков ЧР преобладают их концептуальные характеристики, во втором—дискурсивные; в языках первого типа скорее очевидно выражение онтологической нетождественности объекта его признакам и атрибутам, в языках второго типа — разное восприятие ситуаций и положения дел с их участниками и отношениями между ними. В первом случае в онтологии мира как бы высвечены более ее индивидные сущности (отдельные предметы, вещи, тела, лица, явления, процессы, части предметов и т. п.), во втором, напротив, восприятия целостности, создаваемые совокупностями тел, предметов и т. д., их взаимодействием, их соотношением, т. е. сцены (положения дел или ситуации) как гештальты.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |