Все измерители работы рассчитываются для каждого участка обращения локомотивов для обоих направлений движения, а затем суммируются по всем участкам, входящим в состав рассматриваемого железнодорожного направления.

3.6.Определение величины измерителей для расчета расходов, зависящих от нормы массы поезда

Приведенные среднесуточные расходы, зависящие от нормы массы поезда, включают главным образом затраты на перемещение поездов, т. е. затраты по пробегу, остановкам и простою груженых, порожних поездов, одиночных локомотивов, простою вагонов под накоплением на качей. Если расходы на организацию подталкивания и дополнительные затраты, связанные с остановками поездов, выделить в отдельную группу, то все остальные охватываются девятью измерителями, порядок расчета которых приводится ниже.

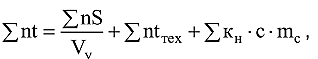

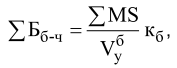

1. Вагоно-километры пробега груженых и порожних вагонов в четном и нечетном направлениях для одного из участков определяются на основе диаграмм вагонопотоков или поездопотоков, где приведены данные о длине каждого участка, количестве вагонов или поездов в каждом из направлений

![]()

или

![]()

Так как выбор нормы массы поезда производится для заданного объема перевозок, то вагоно-километры пробега вагонов во всех вариантах нормы массы будут одинаковы.

2. Вагоно-часы в движении на участке обращения локомотивов в транзитных поездах и под накоплением на технических станциях участка составляют

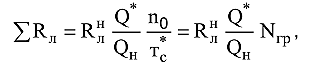

3. Локомотиво-километры во главе поездов и одиночного пробега определяются на основе графика движения для каждого из участков:

![]()

Время простоя на технических станциях и в пунктах оборота локомотивов определяется по графику движения с учетом норм времени простоя в пунктах оборота.

5. Бригадо-часы на участке обращения локомотивных бригад определяются как

6. Тонно-километры брутто вагонов и локомотивов на участке определяются по формуле

![]()

7. Механическая работа локомотива достаточно точно учитывает влияние массы и скорости движения поездов на уровень расхода топлива или электроэнергии на тягу поездов, а также износ машин и узлов локомотивов, производящих и потребляющих энергию, идущую на перемещение поездов.

8. Механическая работа сил сопротивления в одном из направлений движения на участке при известной величине механической работы локомотива определяется по формуле

![]()

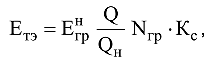

9. Расход дизельного топлива или электроэнергии на тягу поездов на участке за одни сутки в одном из направлений движения определяется как

Величина коэффициента Кс зависит от серии локомотива и средней массы поезда. В расчетах, не требующих большой точности для электровозов переменного тока, его величина может быть принята равной 1,10, а для тепловозов – 1,12. Аналогично определяется расход топлива и электроэнергии в обратном направлении движения.

ГЛАВА 4.ВЛИЯНИЕ МАССЫ, ДЛИНЫ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Глава 4.1.Структура продольных сил в поездах и их влияние на безопасность движения поездов

Рост экономической эффективности перевозочного процесса за счет

повышения массы, длины и скорости движения грузовых поездов сопровождается прогрессирующим рядом негативных последствий и, в частности, снижением уровня безопасности движения. Объясняется это тем, что рост указанных параметров грузовых поездов обеспечивается прежде всего за счет увеличения силы тяги локомотивов и числа вагонов в поездах, что в свою очередь ведет к заметному увеличению продольных растягивающих и сжимающих сил, действующих на автосцепку вагонов.

Они проявляются при изменении режима движения поезда, когда автосцепные устройства вагонов переходят от растянутого состояния к сжатому и наоборот.

Результатами действия этих сил являются повреждения и обрывы автосцепок в поездах, выжимание и сход вагонов с рельсов, нарушение прочности верхнего строения пути, повышенный износ боковых поверхностей рельсов и гребней колесных пар (проблема «колесо–рельс»), а в тяжелых случаях разрушение подвижного состава, конструкций верхнего строения пути, устройств электроснабжения, СЦБ и др.

Статистические данные подтверждают факт неуклонного роста числа подобных случаев на сети железных дорог. В нормах для расчета и проектирования вагонов колеи 1520 мм что рабочая нагрузка современной автосцепки СА-3 составляет не менее 250 тс5 при растяжении и 300 тс – при сжатии.

Натурные прочностные испытания корпусов автосцепок показывают, что разрывы новых автосцепок происходят при нагрузке, превышающей 400 тс. Испытания на разрыв автосцепок со сроком службы 25 и 30 лет также показали, что они обладают достаточным запасом прочности. При испытаниях на нагрузку 290 тс излома корпусов не произошло.

Приведенные уровни продольных сил 250, 290 и 400 тс значительно превосходят максимально возможную силу тяги по сцеплению современных локомотивов. Так, наибольшая сила тяги, развиваемая при трогании с места трехсекционным двенадцатиосным электровозом 1,5ВЛ80, достигает 99,3 тс, а трехсекционным тепловозом 3ТЭ10С – около 96 тс.

В процессе разгона и движения на трудных подъемах сила тяги указанных локомотивов на 20–25 % ниже уровней сил при трогании с места.

Сила тяги локомотива является единственной активной силой, вызывающей движение поезда расчетной массы на трудных подъемах с расчетной скоростью. Поэтому, казалось бы, что все другие виды сил в автосцепках, противодействующих силе тяги, не должны превышать последней. Но факты обрыва автосцепок свидетельствуют, что реальные продольные усилия в определенные периоды движения могут значительно превосходить силу тяги и могут превышать 250 и даже 400 тс, когда разрушаются автосцепки новых вагонов. Следовательно, в определенные критические моменты продольные силы в поездах могут в 2,5–4 раза превышать силу тяги локомотива. При этом особенно следует подчеркнуть, что в процессе обрыва участвует не одна, а две численно равные, но противоположно направленные силы. Если хотя бы одна из них не будет превышать максимальную силу, которую выдерживает автосцепка, то разрыва не произойдет, а избыточная величина одной из них будет способствовать увеличению или уменьшению скорости поезда.

В связи с изложенным возникают следующие вопросы:

-во-первых, как можно объяснить проявление в поездах таких огромных продольных растягивающих и сжимающих сил, которые в несколько раз превышают силу тяги трех - и четырехосных электровозов и тепловозов;

-во-вторых, каковы энергетические источники этих сил;

-в-третьих, как называются эти силы в учебной, научно-технической и нормативной литературе, посвященной проблемам тяги и динамике движения поездов;

-в-четвертых, какие технические и технологические факторы оказывают решающее влияние на величину внутренних продольных сил, а также на их количественные зависимости от основных параметров грузовых поездов, характеристик подвижного состава, плана и профиля пути;

-в-пятых, что необходимо предпринять для устранения случаев обрыва автосцепок и выжимания вагонов в настоящее время и предупреждения таких случаев в будущем, когда тенденции роста массы, длины и скорости движения поездов сохранятся.

Для ответа на поставленные вопросы рассмотрим действие продольных сил в поезде в процессе его трогания с места на прямом, горизонтальном участке пути, учитывая при этом, что при наличии рабочего хода автосцепок вагоны приходят в движение поочередно.

Если рассматривать усилия в автосцепках, например, десятого и одиннадцатого вагонов (в момент трогания с места одиннадцатого), то сила F будет реализована за счет силы тяги локомотива, а также кинетической энергии локомотива и десяти головных вагонов, уже пришедших в движение. При этом ее величина будет зависеть как от массы головной части, так и от ее скорости. Этим двум силам противодействуют основное сопротивление движению и сила, противодействующая ускорению хвостовой части поезда. Это соответствует третьему закону Ньютона, которым утверждается, что при взаимодействии двух тел силы воздействия одного на другое равны по величине и противоположно направлены.

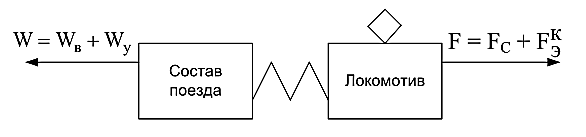

Рис 4.1. Действие продольных сил в поезде в процессе его трогания с места

Под воздействием переменных сил тяги локомотива, тормозных и внешних сил длина поезда изменяется. При этом скорости движения отдельных групп вагонов в поезде становятся меньшими или большими чем скорость движения локомотива.

В первом случае происходит процесс растяжения состава, а во втором – сжатия. Оба процесса сопровождаются проявлением двух внутренних противодействующих сил Fкэ и Wу. Первая из них сопутствует переходу части кинетической энергии от группы вагонов с большей ско ростью движения к группе вагонов с меньшей скоростью, а также в другие виды энергии, в частности в тепловую. Вторая из них противодействует изменению скорости или ускорению.

Следует подчеркнуть, что эти две внутренние силы складываются с силами тяги локомотива, торможения, основного и дополнительных сопротивлений движению и в экстремальных случаях, угрожающих безопасности движения, в несколько раз превышают последние.

Следует заметить, что активная сила Fкэ, реализуемая за счет кинетической энергии только локомотива (или локомотива с головной группой вагонов), в современной вузовской литературе по тяге поездов и в ПТЭ в уравнении движения поезда не используется. Объясняется это тем, что там поезд рассматривается как материальная точка, это исключает наличие внутренних продольных сил. В данном случае поезд рассматривается как система материальных тел, в которой сила Fкэ проявляется, если локомотив к началу трогания с места первого вагона (или последующих) уже приобрел определенную скорость. Это возможно за счет рабочего хода автосцепок локомотива и вагонов. Поэтому в процессе поочередного трогания с места последующих вагонов усилия на автосцепках возрастают, так как к кинетической энергии локомотива прибавляется энергия уже движущихся головных вагонов.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |