Таким образом, как на двухпутных, так и на однопутных линиях при заданном типе локомотива для сокращения парка эксплуатируемых локомотивов при наличии резерва силы тяги и длины станционных путей следует повышать массу поездов за счет соответствующего сокращения уровня скорости, а не наоборот.

1.4. Влияние массы и скорости движения поездов на потребное количество локомотивных бригад

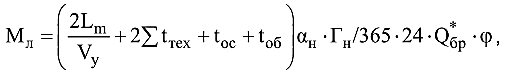

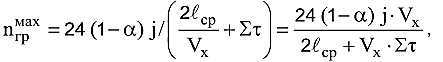

На участке обращения локомотивов (рис 1.3.1) может находиться один или несколько участков обращения локомотивных бригад. Потребное количество бригад для одного участка их обращения определяется по формуле

где Lб – длина участка обращения бригад, км;

![]()

![]() – сумма времени простоев поезда в одном направлении на попутных технических станциях, расположенных между станциями оборота бригады; 30,4 – среднее число дней в месяце;

– сумма времени простоев поезда в одном направлении на попутных технических станциях, расположенных между станциями оборота бригады; 30,4 – среднее число дней в месяце; ![]()

![]() д – коэффициент, учитывающий дополнительное количество бригад, для подмены находящихся в отпусках, а также больных, выполняющих общественные обязанности и др. В приближенных расчетах этот коэффициент может быть принят равным 1,13; Tмес – норма среднего числа рабочих часов одной бригады в течение месяца, ч (для каждого месяца рассчитывается отдельно в зависимости от числа рабочих, выходных и праздничных дней и продолжительности рабочей недели/

д – коэффициент, учитывающий дополнительное количество бригад, для подмены находящихся в отпусках, а также больных, выполняющих общественные обязанности и др. В приближенных расчетах этот коэффициент может быть принят равным 1,13; Tмес – норма среднего числа рабочих часов одной бригады в течение месяца, ч (для каждого месяца рассчитывается отдельно в зависимости от числа рабочих, выходных и праздничных дней и продолжительности рабочей недели/

tп и tс – соответственно среднее время работы локомотивной бригады при приеме и сдаче локомотива на конечных станциях участка обращения. (Если в пункте оборота бригада не отдыхает, то время работы исчисляется от времени ее прибытия с поездом одного направления до момента отправления в обратном направлении).

Общее потребное количество локомотивных бригад определяется как их сумма по всем участкам обращения бригад, входящих в участок обращения локомотивов.

Как следует из формул (1.3.1) и (1.3.2), характер зависимости количества локомотивных бригад от массы и скорости движения поездов аналогичен зависимости эксплуатируемого парка локомотивов от тех же факторов и, следовательно, методы воздействия на число бригад посредством массы и скорости движения являются такими же, как и для локомотивов.

1.5. Зависимость расхода топлива или электроэнергии от массы и скорости движения поездов

Расход дизельного топлива или электроэнергии на тягу поезда по участку зависит от величины механической работы, которую выполняет локомотив, преодолевая основное и дополнительное сопротивления движению от уклонов, кривых участков пути, стрелочных переводов на станционных путях и сил инерции массы поезда, противодействующих его ускорению.

Величина механической работы и, следовательно, расход топлива или электроэнергии определяется массой поезда, скоростью его движения, длиной участка и сложностью профиля пути.

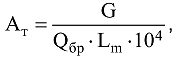

В эксплуатационных условиях расход дизельного топлива или электроэнергии нормируется на измеритель перевозочной работы 10000 ткм брутто, что для конкретного участка и поезда может быть выражено формулой

где Aт – удельный расход топлива на измеритель перевозочной работы; G – расход дизельного топлива (электроэнергии) на перемещение поезда по участку Lm, кг (кВт ч); Qбр – масса поезда, т.

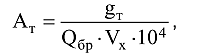

Разделив числитель и знаменатель в уравнении (4.68) на время хода поезда по участку, получим

где gт – расход топлива (электроэнергии) за 1 час движения поезда по участку; Vx – ходовая скорость движения поезда на участке.

Знаменатель формулы (1.5.2) представляет производительность локомотива за 1 час его движения по участку. Очевидно, что для снижения расхода топлива или электроэнергии необходимо повышать производительность локомотива. Но, как было доказано, это можно сделать для заданного типа локомотива увеличением массы поезда за счет соответствующего снижения скорости движения при прочих неизменных параметрах железнодорожного участка.

В тех же случаях, когда скорость движения на отдельных отрезках профиля ограничивается условиями состояния пути и, следовательно, не зависит от требований полного использования силы тяги локомотива, его производительность может быть увеличена устранением причин ограничения скорости. Последнее является важной мерой экономии, не только топливно-энергетических ресурсов, но также мерой сокращения расходов, связанных с содержанием локомотивов, локомотивных бригад и затрат, пропорциональных уровню механической работы сил торможения.

1.6. Зависимость провозной способности от массы и скорости движения поездов

Провозная способность железнодорожной линии измеряется количеством тонн груза, которое может быть перевезено в одном или обоих направлениях движения за определенный период времени (сутки или год). Она является важнейшим параметром, характеризующим техническую оснащенность железнодорожной линии, и определяется как

![]()

где Qбр – средняя масса поезда брутто, т; ![]()

![]() – отношение средней массы поезда нетто к брутто; мах

– отношение средней массы поезда нетто к брутто; мах ![]()

![]() – максимальное число поездов, которое может быть пропущено в течение суток.

– максимальное число поездов, которое может быть пропущено в течение суток.

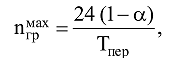

Максимальное количество поездов, пар поездов, по существу, является наличной пропускной способностью линии и может быть определено для однопутной линии по формуле

где ![]()

![]() – доля времени суток, снимаемая пропуском пассажирских поездов, предоставлением «окон» в графике и по другим причинам; Tпер – период графика, измеряемый в приведенной формуле в часах.

– доля времени суток, снимаемая пропуском пассажирских поездов, предоставлением «окон» в графике и по другим причинам; Tпер – период графика, измеряемый в приведенной формуле в часах.

Если допустить, что средняя ходовая скорость на ограничивающем перегоне равна среднеходовой на участке, то пропускную способность можно выразить формулой

где lср – среднее расстояние между соседними раздельными пунктами, км; Vx – ходовая скорость грузовых поездов, км/ч; j – коэффициент неидентичности перегонов; ![]()

![]() – часть периода графика, приходящаяся на станционные интервалы, разгоны и замедления поезда, ч.

– часть периода графика, приходящаяся на станционные интервалы, разгоны и замедления поезда, ч.

Как было показано произведение массы поезда на скорость, присутствующее в формуле (4.70), выражает производительность локомотива, и чем она больше, тем выше уровень провозной способности. В тех случаях, когда масса и скорость движения поезда взаимосвязаны через мощность локомотива, увеличивать его производительность можно только за счет увеличения массы поезда, но не скорости.

В случаях, когда такой зависимости нет, целесообразно увеличение обоих параметров. Например, когда скорость можно повысить за счет устранения ограничений по состоянию пути, искусственных сооружений и т. п., а массу поезда – за счет улучшения использования длины станционных путей.

ГЛАВА 2. ВЫБОР УЧАСТКОВОЙ И УНИФИЦИРОВАННО НОРМЫ МАССЫ И ДЛИНЫ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

2.1. Определение расчетной массы и длины поездов на участке

Анализ зависимостей показывает, что главные параметры грузовых поездов ограничиваются мощностью локомотива, характером профиля и плана пути, длиной станционных путей и структурой грузопотоков. Принятые по этим ограничениям нормы массы, длины и скорости оказывают решающее влияние на такие важные технологические показатели, как производительность локомотива, потребное количество локомотивов и бригад, расход топливно-энергетических ресурсов, оборот и рабочий парк вагонов, а в конечном итоге – на сроки доставки грузов и приведенные денежные расходы железных дорог.

Согласно инструкции по разработке графика движения поездов в АО «УТЙ», норма массы грузовых поездов определяется для каждого участка по мощности локомотива и величине расчетного уклона по «Правилам тяговых расчетов для поездной работы». Полученная масса согласуется с вместимостью приемоотправочных путей промежуточных станций. При этом для расчета массы поезда значение нагрузки на ось вагона согласно ПТЭ задается АО «УТЙ» в виде средней величины. Для груженых вагонов, как правило, она устанавливается на уровне 17,5 т/ось.

Такой способ решения задачи был бы достаточно точен, если бы все поезда на участке или железнодорожном направлении имели одинаковые среднеосевые или средние погонные нагрузки. В реальных условиях эксплуатации у разных поездов в зависимости от рода груза и типа вагонов нагрузка на ось находится в диапазоне от 6 до 23 т/ось, а в перспективе возрастет до 25 т/ось и более. С увеличением нагрузки на ось вагона основное удельное сопротивление движению уменьшается и, следовательно, у поездов, имеющих массу, установленную по средней нагрузке, но сформированных из «тяжелых» вагонов, локомотив будет иметь резерв силы тяги. У поездов, сформированных из «легких» вагонов, но имеющих ту же массу, что и поезда со средним значением нагрузки на ось, сила тяги локомотива будет недостаточна, что приведет к перегрузке локомотива.

Очевидно, что если при проверке нормы массы поезда, определенной по средней нагрузке на ось, условие соответствия массы поезда длине приемоотправочных путей будет выполняться, то при всех других значениях нагрузки оно выдерживаться не будет. Ни в указанной инструкции, ни в ПТЭ возможность таких вариантов не рассматривается. Иначе говоря, в реальных условиях организации перевозок действующая на сети железных дорог методика нормирования массы поезда не обеспечивает полного использования длины станционных путей и силы тяги локомотива, а в ряде случаев допускает перегрузку локомотивов. Объясняется это тем, что она не учитывает фактическую структуру распределения поездопотоков по погонным или осевым нагрузкам на конкретных участках или направлениях. В связи с указанным, массу и длину поездов целесообразно рассчитывать не по средней, а по ограничительной (расчетной) осевой нагрузке. Ограничительной осевой нагрузкой следует считать такую, при которой масса поезда, определенная по силе тяги локомотива, равна массе поезда, установленной по длине станционных путей.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |