При этом кинетическая энергия и соответствующая ей сила увеличиваются не только за счет массы части состава, пришедшей в движение, но и за счет роста скорости разгона. Кинетическую энергию относят к механической энергии. Поэтому и соответствующую ей силу Fкэ будем в

альнейшем называть механической силой. В научно-технической железнодорожной литературе эта сила не имеет названия.

Сила Wу, согласно третьему закону Ньютона, противодействует ускоряющей силе. В учебной литературе по физике она не имеет названия, но так как она характеризует величину инертной массы тела, то в дальнейшем для краткости изложения будем называть ее инерционной силой. (В старых учебниках физики ее иногда называют силой инерции.) В учебной литературе по основам тяги поездов для железнодорожных вузов эта сила в большинстве случаев не используется не только для решения разнообразных тяговых задач, но и для объяснения механики взаимодействия вагонов, локомотивов и верхнего строения пути. В то же время анализ аварийных ситуаций показывает, что именно механическая сила во взаимодействии с противоположно направленной инерционной силой.

В современных условиях длина поездов достигла 1000 м и более. Поэтому первостепенное влияние на величину продольных сил Fкэ и Wу оказывает уровень возможных перемещений вагонов относительно друг друга и движущегося локомотива. Эти перемещения реализуются за счет рабочего хода пружинно-фрикционных аппаратов автосцепных устройств вагонов, а также продольных зазоров в автосцепках, необходимых для нормального их соединения и разъединения.

Значительная часть грузовых вагонов России оборудована фрикционными поглощающими аппаратами Ш–2–В, обеспечивающими под действием силы до 250 тс максимальный рабочий ход 90 мм как при растяжении, так и сжатии6. Величина продольного зазора в соединенных автосцепках устанавливается не менее 50 мм у новых и не более 100 мм у изношенных корпусов автосцепок. В связи со значительным износом вагонного парка средняя величина зазора может быть принята равной 80 мм.

Следовательно, расстояние между концевыми балками двух соседних вагонов от крайне сжатого до крайне растянутого состояния поглощающих аппаратов может увеличиваться на 2 90 2 90 80 440мм. Это означает, что теоретически длина поезда, состоящего из 100 физических вагонов, в экстремальных случаях может изменяться на 44 м, а состава из 71 вагона – на 31,2 м.

Из сказанного можно сделать вывод, что в процессе трогания и остановок, разгонов и замедлений в поезде проявляются продольные растягивающие и сжимающие усилия, которые складываются из силы тяги локомотива, положительных и отрицательных сил от уклона, силы основного сопротивления, силы дополнительных сопротивлений от кривых участков пути и ветра, а также сил, реализуемых за счет кинетической энергии локомотива и отдельных групп вагонов, а также сил, противодействующих ускорению.

В свою очередь величина перечисленных сил в значительной мере зависит от массы, длины и скорости движения грузовых поездов, а также режима их движения. При определенных режимах суммарные внутренние продольные растягивающие или сжимающие силы превышают максимально допустимые значения по прочности автосцепок или предельным силам по условиям выжимания вагонов.

4.2.Механика обрыва автосцепки и выжимания вагонов в грузовых поездах

Механику действия продольных сил и упрощенную схему их расчета рассмотрим на примере реального случая обрыва хвостовых вагонов притрогании с места поезда, остановившегося у запрещающего входного сигнала станции на затяжном подъеме длиной 4 км, с уклоном 8,7 ‰. Поезд весом 5943 т в составе 73 вагонов следовал с трехсекционным электровозом ВЛ80 Обрыв автосцепки произошел между 48 и 49 вагонами. Так как поезд двигался к станции на подъем на запрещающее показание входного сигнала, то машинист электровоза прежде всего перевел рукоятку контроллера на низшую ходовую позицию, после снижения скорости выключил контроллер и привел в действие вспомогательный тормоз локомотива, а после сжатия состава включил автоматические тормоза.

В материалах расследования этого случая ничего не сказано, насколько удалась машинисту операция по сжатию состава, но после свершившегося факта обрыва можно предположить, что хвостовая часть поезда остановилась в растянутом состоянии. Машинист локомотива практически не имел возможности проконтролировать состояние этой части поезда.

После открытия входного сигнала машинист произвел отпуск автоматических тормозов состава и, не ожидая, когда состав начнет двигаться на спуске назад, последовательным набором первых позиций контроллера привел локомотив в движение. Так как автосцепки локомотива и вагонов головной части поезда были частично сжаты, то до момента трогания с места первого вагона локомотив прошел расстояние в = 0,26 м, трогания второго – 0,52 м, а 49-го вагона – 12,5 м. На этом отрезке пути скорость локомотива с головной частью состава достигла 3,65 км/ч. По мере увеличения скорости последовательно возрастали усилия на автосцепках вагонов, так как скорость каждого последующего вагона на одинаковых отрезках пути, равных в, становилась большей, чем у предыдущего. (Именно этим объясняется тот факт, что при трогании с места усилие на автосцепках в середине состава часто в 1,2–1,5 раза превышает силу на автосцепках локомотива и головного вагона).

В процессе разгона автосцепки головной части поезда оказались в растянутом состоянии, а энергетические возможности их поглощающих аппаратов во многом были исчерпаны. Автосцепки хвостовой части остались растянутыми еще при остановке поезда.

Автосцепки между 48-м и 49-м вагонами, как можно предполагать, были в нейтральном положении, и поэтому наибольший прирост расстояния между концевыми балками этих вагонов при растяжении мог составить лишь 0,09 + 0,09 + 0,08 = 0,26 м. В этих условиях скорость хвостовой части должна была бы увеличиться от 0 до 3,65 км/ч на отрезке пути всего 0,26 м, а ускорение при этом составить 1,97 м/с 2.

В этом случае полное сопротивление троганию с места и разгона, тс, хвостовой части поезда до скорости 3,65 км/ч составило

![]()

Первое слагаемое этого уравнения представляет сумму основного и дополнительного сопротивлений (от уклона), а второе – сопротивление инерционной силы хвостовой части. Приняв для данного примера массу хвостовой части поезда Qхв = 2095 т, основное удельное сопротивление вагонов "щ = 1,0 кгс/т, удельное сопротивление от подъема i = 8,7 ‰, коэффициент инерции вращающихся масс = 0,06, ускорение хвостовой части поезда а = 1,97 м/с 2 , ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2, получим в численном выражении вероятную максимальную величину полного сопротивления вагонов хвостовой части:

![]()

Обращает внимание тот факт, что инерционная сила составила 446 тс или 96 % от общего сопротивления разгону хвостовой части поезда. Следует отметить, что если бы хвостовые вагоны оказались с не до конца отпущенными тормозами, то полная сила сопротивления достигла бы заметно большей величины, чем приведена в расчете.

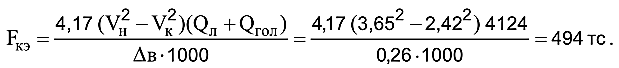

Со стороны головной части действовала противоположно направленная сила, которая складывается из силы тяги локомотива и механической силы, реализуемой за счет кинетической энергии как вагонов, так и локомотива. Максимально возможную величину последней по запасу кинетической энергии можно определить, использовав известную из ПТЭ зависимость:

В этом расчете принято, что если бы в результате трогания с места хвостовой части поезда не произошел обрыв автосцепки, то скорость движения головной части снизилась бы с 3,65 до 2,42 км/ч, а механическая сила могла бы достичь 494 тс, т. е. в 5 раз превысить силу тяги локомотива и в 2 раза силу, потребную для разрыва автосцепки.

Конечно, в реальных эксплуатационных условиях уровни инерционной и механической сил в определенной степени снижаются за счет работы поглощающих аппаратов автосцепок, но во всех аварийных случаях именно они являются решающими, так как значительно превосходят любую другую продольную силу в поездах.

Из приведенного примера следует, что обрыв автосцепки возможен только в случаях, когда растягивающая сила головной части поезда также как и противодействующая ей сила хвостовой части достигают уровней, равных или превышающих допустимую норму рабочей нагрузки Fд = 250 тс.

Если энергетические возможности одной из частей поезда не обеспечат силу, превышающую допустимую по условиям обрыва, то разрушение автосцепки не произойдет.

При торможении энергетическими источниками являются кинетическая и потенциальная энергия хвостовой части поезда, движущейся со скоростью большей, чем скорость головной части. Противодействующая продольная сила со стороны головной части поезда складывается прежде всего из инерционной силы, а также сил основного сопротивления, дополнительных сопротивлений и тормозной. Величина инерционной силы в этой сумме зависит от массы локомотива и вагонов головной части поезда, а также от разности и абсолютного уровня скоростей движения двух частей поезда.

Необходимо отметить, что при разности скоростей, не превышающей критический уровень, наличие механической сжимающей силы в поезде ведет к тому, что вагоны выстраиваются в плане в виде ломаной линии по каждому межвагонному соединению. В результате одна из тележек вагона прижимается к одному рельсу, другая – к противоположному, от чего увеличивается основное сопротивление движению и, как следствие, износ боковых поверхностей рельсов и гребней колесных пар.

В свою очередь повышенный уровень продольных растягивающих сил вызывает рост сопротивления движению в кривых участках пути, что способствует не только интенсивному износу рельсов и колесных пар, но также расстройству пути.

Следовательно, воздействие значительных по величине инерционных сил и сил, реализуемых за счет кинетической энергии, способствует обострению проблемы «колесо–рельс».

Из приведенного примера расчета продольных растягивающих сил следует, что наибольшее влияние на их величину оказывают:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |