Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

Единого определения, охватывающего все свойства и приз-наки языка, С. не даёт. Имеющиеся в его «Курсе» разл. опред-я подчёркивают ту или иную сторону языка.

38. Фортунатов и фортунатовское течение в языкознании

В 70-80-е годы 19в. при Московском универ-е форм-ся груп-па языковедов, получившая название Московской лингв-кой школы. Её характ-ет своеобразное понимание явлений языка и опред. специфика исслед-ских приёмов. Главой и основателем школы явля. Филипп Фёдорович Фортунатов – 1 из выдаю-щихся рус. языковедов конца 19 – нач. 20 в. Идеи, содержа-щиеся в трудах Фортунатова, представляют значит. интерес для совр. языкознания. Ф. был учеником видного языковеда Буслаева. В гг. занимался изучением сравнительной грамматики индоевропейских языков в Германии, Франции и Англии, слушал лекции Курциуса и Лескина в Лейпциге, Бреаля в Париже. За время педаг. деят-ти в Московском универ-е Фортунатов создал систему преподавания лингв-ских дисциплин, кот. стала образцом для др. универ-ов страны.

Общими свойствами всех курсов Фортунатова были поразительная точность в определении самих факторов, служи-вших материалом для исследования, необычайная глубина анализа и острота мысли, позволявшие проникать глубоко в самую суть явлений и не пропускавшие мельчайших деталей, ускользавших от внимания других исслед-лей. Ф. всегда инте-ресовался??-сами методики преподавания языка, что способ-ствовало совершенствованию школьных программ. Попытки формализации техники исслед-я особенно ярко проявились в грам-кой теории Фортунатова.

В своих трудах Ф. выступает как индоевропеист и как лингвист, занимающийся??-сами общего языкознания. Иссле-дования Ф. – индоевропеиста касаются многих языков индо-европейской семьи, особенно славянских и балтийских. В области общего языкознания Ф. в 1ую очередь занимается та-кими проблемами, как соотношение языка и мышления, понятие грамматической формы, типологическая классифи-кация языков. По Ф., сущ. обоюдная связь между языком и мышлением: «Не трудно уяснить себе, что не только язык зависит от мышления, но что и мышление, в свою очередь, зависит от языка». По опр-ю Фортунатова, язык представляет собой «совокупность знаков главным образом для мысли и для выражения мысли в речи, а кроме того, в языке сущ. также и знаки для выражения чувствований».

Ф. был одним из крупнейших компаративистов. Он внёс значит. вклад в разработку сравнительной фонетики и грам-ки индоевропейских языков. Наиболее известными работами Ф. явл.: «Сравнительное языковедение», «Сравн-ная фонетика индоевр-ких языков», «Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка», «Сравнительная морфология». В своих трудах Ф. уделял внимание, пр. всего, ?су совершенст-вования методики сравнительно-исторических исследований и соответственно выработке новых принципов построения сравнительно-исторической грамматики.

Ф. постоянно стремился установить причинную связь явле-ний и выявить во возм-ти движущую силу языкового развития. Большое внимание в курсах лекций Ф. обращается на необх-ть увязывать сравнительно-истор-. исследования с изучением конкретной истории отдельных языков. Последнее неизбежно ведёт к учёте исторических судеб народа, говорящего на дан. языке. Язык рассм-ся им как соц--историч. явление. Большой интерес представляет грамматическая теория Ф., а в ней учение о грамматических классах слов и форме слова.

40. Сравнительно-исторический метод в языкознании

На рубеже 18 и 19 вв. идеи сравн.-истор-кого подхода к анализу языка, позиции которого всё более укреплялись, как бы вступили в противоречие с теоретической концепцией, характерной для всеобщей грамматики. Обработка материала в процессе научного исследования – это акт, воздействующий на объект исследования и его изменяющий. опред-ное видение объекта формирует предмет исследования.

Сравн.-истор-кое языкознание – огромная область теории языка. Она включает большой раздел, касающийся философии языка и теории развития языка, с одной стороны, и громадное количество конкретных описаний языков – с другой. Прак-тически одновременно в нескольких странах был «открыт» сравнительно-исторический метод исследования языков. Бопп, Востоков, Гримм, Раск фактически независимо друг от друга пришли к аналогичным, взаимно дополняющим один другого выводам в отношении сравнительно-исторического метода. У каждого были свои положит. и отличит. черты. С открытием сравн.-истор-кого метода в теорию яз-а было введено представ-ление о сравнении структур различных яз-ов на истор-кой ос-нове. Сравн.-истор. метод исследования в соответствии с идеей его создания применим только в отношении родственных языков, т. е. языков, имеющих общее происхождение.

Родоначальником сравн.-истор-кого языкознания считает-ся Франц Бопп (). В своих исследованиях Бопп ставит перед собой 2 осн. задачи: 1) детально обследовать и доказать родство индоевропейских языков; 2) раскрыть тайну возникновения флексий. Заслугой Боппа считается тот факт, что при сравнении языков он берёт за основу грамматический строй, опирается при доказательстве языкового родства на сходство флексий, поскольку последние относятся к эле-ментам, которые редко заимствуются из одного языка в другой. На формирование лингвистической концепции Боппа оказали огромное влияние как современные ему западные историко-филологические и лингвистические концепции, так и учение древнеиндийсих грамматиков.

41. Приём сравнения и реконструкции в рамках сравнительно-исторического метода

Франц Бопп () по сложившейся в лингв-ке тради-ции считается родоначальником сравнительно-исторического языкознания. В своих исследованиях Бопп ставит перед собой 2 осн. задачи: 1) детально обследовать и доказать родство индоевр-ких яз-ов; 2) раскрыть тайну возникновения флексий.

Заслугой Боппа считается тот факт, что при сравнении языков он берёт за основу грамматический строй, опирается при доказательстве языкового родства на сходство флексий. Осн. работой Боппа явл. трехтомная «Сравнительная грамма-тика санскрита, зенда, армянского, греческого, латинского, литовского, старославянского, готского и немецкого языков». На сравнительной грамматике Боппа воспитывались целые поколения языковедов самых различных стран. Наиболее разработана и всесторонне представлена в «Сравнительной грамматике» Боппа морфология.

В знаменитой «Сравнительной грамматике» Бопп стремился не просто к историческому исследованию языков, не просто к установлению более близкой или более далёкой степени родства различных языков путём выявления внешнего сходства и ли различия в морфологическом оформлении определённых грамматических категорий, но конечная цель работ Боппа заключалась в том, чтобы выяснить, «не обусловлены ли эти различия общими законами и нельзя ли вскрыть те процессы, посредством которых язык от своего предполагаемого прежнего состояния пришёл к своему нынешнему».

Шлейхер указал на важность системного подхода к языку, системного подхода как при исследовании отдельно взятого языкового «организма», его внутреннего устройства, так и при исследовании групп таких языковых «организмов», связанных в природе, узами более или менее близкого родства.

Эти три фактора – а) звуковые закономерности; б) особенности морфологического строения и в) системный подход – в их взаимосвязи позволили Шлейхеру создать свою теорию родословного древа, в которой ведущую роль играет понятие «праязык». Весь путь развития индоевропейских языков графически изображён на этом родословном древе.

Историческое соотношение между языками Шлейхер определял по тому, насколько каждая ветвь сохранила черты индоевропейского праязыка. В книге «Компендий сравни-тельной грамматики индоевропейских языков» Ш. предпринял попытку восстановить индоевропейский праязык и проследить его развитие в каждом из его разветвлений. Реконструируемый праязык мыслится Шлейхером как вершина языкового развития. Реконструкция осложняется тем, что различные языки известны «в различных возрастах своего развития». При реконструкции морфологического строя праязыка Ш. опирался преимущественно на показания санскрита. Ш. впервые приме-няет метод реконструкции праязыкового состояния как системы форм. При этом он уделяет большое внимание систем-ному сравнению звукового строя отдельных индоевр-ких яз-ов, стремясь одновр-но к реконструкции их исходного состояния.

42. Проблемы социолингвистики, психолингвистики

Социолингвистика – это направление языкознания, изу-чающее общественную обусловленность строения, возникнове-ния, развития и функц-я языка, воздействие общества на язык и языка на общество. В центре внимания – причинные связи между языком и фактами общественной жизни. С. изучает:

а) как социолингвист-кий фактор влияет на функц-е яз-ов;

б) как он отражается в языковой структуре;

в) как взаимодействуют языки.

Связь языка и общества не сразу стала предметом спец. научного исследования. Бодуэн де Куртенэ, Фортунатов, Шахматов и др. рус. лингвисты неоднократно высказывали мысль о необходимости создания так называемой внешней лингвистики, под которой понималась вся совокупность связей языка с экстралингвистическими явлениями. Большой вклад в развитие внешней лингвистики внесла социологическая школа А. Майе. Основной постулат школы – социальные факторы, а не психологические процессы и внутренние сдвиги в контексте заставляют изменяться значения слов. В становлении социолингвистики значительную роль сыграло исследование А. Саймерфельта «Язык и общество». Автор работы указывает на связь между типом человеческого мышления, общест-венным укладом и типом языка.

Значителен научный вклад отечественной социальной лингвистики в 20-30 гг. Перед обществом и языковедами были поставлены сложные теоретические и практические задачи языкового строительства как части так называемой культурной революции. Отеч. языковеды стали руководствоваться высказываниями классиков марксизма-ленинизма о соц-ной обусловленности языка. Впервые термин социолингвистика был употреблён в 1952 г., но только в 1963 г. определилось направление исследований в этой сфере, сформировался комитет по социолингвистике и конференция американской антропологической ассоциации. стала развиваться в двух направлениях:

а) лингвистическом – изучается сам язык;

б) этнографическом – изучается, исследуется ситуация, в которой происходит общение.

Разграничивают:

- микросоциолингвистику – изучение личной коммуникации говорящих;

- макросоциолингвистику – изучение совокупности людей и больших социальных проблем, изучающих проблемы языкового обследования больших групп, билингвизм, образование контрастных языков и др.

Психолингвистику объединяют с когнитивной лингв-кой общие проблемы, связанные с общечел-скими механизмами овладения и пользования языком, с используемыми при этом универсальными стратегиями и опорными элементами. Она подразумевает рассмотрение проблем языкового сознания и языковой личности, картины мира, взаимодействия процессов на разных уровнях осознаваемости.

43. Метод компонентного анализа

В логической семантике под значением понимается как объект, так и мысль об этом объекте. Выделяют значения: экстенсиональное (связанное с предметом) и интенсиональное (связанное с мыслью о предмете). С точки рения другой психологии значение определяется как обобщённая идеальная модель объекта в сознании субъекта, в которой зафиксированы существенные свойства объекта, выделенные в совокупной общественной деятельности.

При определении значения психологи опираются на роль активности субъекта. Согласно этому, человек отражает мир не таким, какой он есть, а так, как видит его сквозь призму своей культуры и эпохи.

Лексическое значение – многокомпонентная структура, которая состоит из мелких единиц, называемых семами. Сема – это минимальная предельная единица плана содержания, которая выделяется при расщеплении значения на компоненты. Комплекс сем представляет собой семему. (например, слова кресло, стул, табуретка. Общая сема – мебель. Дифференциальная сема – для сидения. Третья сема – мягкое, со спинкой и без спинки…).

Если структурировать значение языковые единицы, то можно выделить семы: интегрирующие, т. е. родовые или архисемы, свойственные целым группам слов; дифферен-циальные, т. е. видовые, характ-ные для опр. языковых единиц. Эти семы различают близкие по значению слова, напр., пруд и озеро, и потенциальные семы, возникающие на основе ассоциа-ции. Они отражают не основные признаки явления, а всё то, что может характеризовать предмет с большой полнотой.

44. Гипотеза Сепира – Уорфа, или теория лингвистической относительности

Основопол-ки америк. направления неогумбольдтианства Сепир и Уорв разработали т. н. гипотезу лингвистической относительности. Её сущность выражена в высказывании Сепира. Согласно концепции Сепира люди находятся под влиянием конкретного языка, под влиянием языка, на котором они общаются. Мы понимаем те или иные явления так или иначе потому, что в языке имеются соответствующие формы выражения данных явлений. Уорф придерживается выводов, аналогичных взглядам Гумбольдта. Согласно Уорфу, мы воспринимаем мир так, как подсказывает нам наш родной язык. «Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, пир предстаёт перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании».

Рациональное зерно гипотезы Сепира – Уорфа состоит в том, что язык действительно оказывает влияние на познавательную деят-ть его носителей. Особенно заметным это влияние оказывается в детстве.

Ошибочность взглядов авторов гипотезы лингв-кой относи-тельности состояла в том, что они выдвинули полностью неверный лозунг о руководящей роли языка в познании, а в том, что они эту роль явно преувеличивали. Позн-ная деят-ть чел-а осущ-ся не только с пом. языка, но и без этой помощи – в абстракции от языковых форм.

Осн. положения Сепира и Уорфа, получившие назв. гипоте-зы лингв-кой относительности, сводятся к след.:

1). Утверждается, что язык определяет тип мышления, его логический строй. Т. е. данная гипотеза отрицает общечелове-ческий характер мышления;

2). В соотв. с указанной теорией, характер познавательной деят-ти зависит от того, на каких языках мыслят познающие субъекты. Поэтому, по гипотезе лингв-кой относительности, при коренных различиях языков, которыми они пользуются, результаты их познавательной деятельности, как и сам процесс познания, будут отличаться.

46. Значение языкового знака. Интегрирующая и дифференцирующая семы. Типы лексических значений слова

Любой знак имеет лексическое и грамматическое значение слов. Значение – это:

1) содержательная единица сознания;

2) содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нём представление о предмете, свойстве, процессе, явлении;

3) продукты мыслительной деятельности человека, связаны с редукцией информации человеческим сознанием с такими мыслительными процессами как сравнение, обобщение, классификация. Это то, чем дан. объект явл. для людей. Это средство соединения человека с окружающим миром.

В логической семантике под значением понимается как объект, так и мысль об этом объекте. Выделяют значения: экстенсиональное (связанное с предметом) и интенсиональное (связанное с мыслью о предмете). С точки рения другой психологии значение определяется как обобщённая идеальная модель объекта в сознании субъекта, в которой зафиксированы существенные свойства объекта, выделенные в совокупной общественной деятельности.

При определении значения психологи опираются на роль активности субъекта. Согласно этому, человек отражает мир не таким, какой он есть, а так, как видит его сквозь призму своей культуры и эпохи.

Лексическое значение – многокомпонентная структура, которая состоит из мелких единиц, называемых семами. Сема – это минимальная предельная единица плана содержания, которая выделяется при расщеплении значения на компоненты. Комплекс сем представляет собой семему. (например, слова кресло, стул, табуретка. Общая сема – мебель. Дифференциальная сема – для сидения. Третья сема – мягкое, со спинкой и без спинки…).

Если структурировать значение языковые единицы, то можно выделить семы: интегрирующие, т. е. родовые или архисемы, свойственные целым группам слов; дифференциальные, т. е. видовые, характерные для определённых языковых единиц. Эти семы различают близкие по значению слова, например, пруд и озеро, и потенциальные семы, возникающие на основе ассоциации. Они отражают не осн. признаки явления, а всё то, что может характ-зовать предмет с большой полнотой.

В структуре лексического значения языковых единиц находят отражение:

1. способы и механизмы восприятия зрительного, слухового, чувственного.

2. актуализируемый признак, который выражает как существенный свойства объекта, так и выделенные спецификой национального восприятия. Этот признак является основанием номинации или внутренней формой, которая также формирует значение слова. Дан. признак в языках может быть разным, т. к. в основу номинации кладутся разные признаки.

3. Не только объективное знание о предметах, но и субъективное отношение, отражающего их субъекта.

Лексическое значение слова и понятия.

1. Значение слова может быть шире понятия (время – настоящее, прошедшее, будущее).

2. Значение слова может быть уже понятия, т. к. может включать в себя лишь различные признаки предмета (гриб – белый гриб).

3. Зн-е может полностью совпадать с понятием (термин).

4. Зн-е может полн-ю расходиться с его научным понятием.

47. Яз., речь и речев. деят-ть в концепциях Соссюра и Щербы

Ф. де Соссюр, живший и работавший в Женеве (), широко известен, прежде всего, и главным образом как автор «Курса общей лингвистики» - труда, составившего эпоху в языкознании. «Курс общей лингвистики» на основе университетских записей был составлен и опубликован в 1916 г. его учениками, известными языковедами А. Сешэ и Ш. Балли. Соссюр был одним из первых исследователей, чётко осознавших, что язык имеет самые различные свойства, следовательно должен характеризоваться с разных сторон и может получать различные определения. Соссюр писал: «Язык есть не что иное, как система чистых значимостей». В «Курсе общей лингвистики» Соссюр среди различных определений языка даёт следующее: Язык – это систем знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причём оба эти элемента знака в равной мере психичны. Язык по Соссюру: «…Только определённая часть, правда, важнейшая часть, речевой деятельности». Соссюр выделил особую науку, «изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества», которую он предлагает назвать семиологией (от греч semeîon – ‘знак’). Лингвистика при этом оказывается лишь частью этой науки. Одна из задач лингвиста, по мысли Соссюра, сводится к установлению того, что именно позволяет выделить язык как особую систему среди других семиологических явлений (как обряды, обычаи, системы сигнализации, танцы и т. п.). Семиологии Соссюр придаёт чрезвычайно большое значение.

Единого опр-я, охватывающего все свойства и признаки языка, Соссюр не даёт. Имеющиеся в его «Курсе» различные определения подчёркивают ту или иную сторону языка.

Учение о фонеме, выдвинутое де Куртенэ, было успешно развито академиком Л. В. Щербой (), создавшим свою оригинальную лингвистическую концепцию. Окончив в 1898 г. киевскую гимназию, Щерба поступает на историко-филологический факультет Петербургского универ-а.

С позиций общего языкознания Щерба рассматривал все вопросы языка: проблемы системы языка, фонетики и фонологии, роли сравнительно-исторического языкознания, задач синтаксиса. Различая речевую деят-ть, языковой материал и систему языка, он видел основную задачу лингвистики в изучении системы языка. В языковую систему входят слова, образующие в каждом языке свою очень сложную систему, а также схему или правила построения различных языковых единств. В языке Щерба выделяет речь, к ней относятся процессы говорения и понимания. Языковую систему, т. е. словарь и грамматику данного языка, по мнению Щербы, следует выводить из соответствующих текстов, т. е. из соответствующего языкового материала.

Он подчёркивает принципиальную важность исследования современных живых языков и говоров. С именем Щербы в истории советского языкознания связано и учение о фонеме. Щерба, пользуясь психологическими терминами, строит теорию фонемы на семантической основе. Многолетняя углублённая работа над теорией фонемы позволила ему представить фонему как диалектическое единство общего и частного. В области синтаксиса Щербе принадлежит учение об активном и пассивном аспектах грамматики. К пассивному синтаксису он относил изучение синтаксически выразительных средств языка – порядка слов, сочетаний слов, фразового ударения и фразовой интонации. В активном же синтаксисе «рассматриваются вопросы о том, как выражается та или иная мысль». В основе синтаксиса у Щербы лежит понятие синтагмы – фонетического единства, выражающего единое смысловое целое в процессе речи-мысли и могущего состоять из слова, словосочетания или группы словосочетаний.

48. Натуралистическое направление А. Шлейхер

Развитие натур-кого направления как опред-ной философии языка связано в первую очередь с именем немецкого языковеда Августа Шлейхера (). Шлейхер – разносторонний лингвист. Он занимался общими проблемами индоевропейских языков, стремился к тщательному исследованию живой речи, занимался германскими, славянскими и балтийскими языками в их сравнительно-историческом и типологическом аспектах. Шлейхер содействовал созданию исторического метода в сравнительном языкознании. Научная деятельность Шлейхера отличалась широким диапазоном.

Будучи талантливым лингвистом-исследователем, Ш. одно-вр-но являлся горячим поклонником ботаники и вообще идей, рождаемых естественными науками. В своей научной деят-ти Ш. стремился к точности, универсальности и ясности. Языки, или «языковые организмы», по Ш., возникли естеств. путём, независимо от человеческой воли, они не есть дело рук человеческих. называет их естеств. организмами, естественными телами.

Подчёркивая различие между языкознанием и филологией и, утверждая связи языкознания с естественными науками, Ш. сравнивает языковеда с естествоиспытателем, кот. относится к языкам так же, как ботаник к растениям. Ш. не ограничивается лишь констатацией факта изменчивости языков. Он стремится установить общие законы возникновения и развития чел-ского языка, основываясь на законах развития животного и расти-тельного мира. По мнению Ш., аналогично тому, как весь органический мир развился из одноклеточных организмов, так и языки мира ведут своё происхождение от таких простейших языков, в которых ещё не выражены ни глаголы, ни имена, ни спряжения, ни склонения и т. д., т. е. где ещё нет специального звукового выражения грамматической формы.

По мысли Ш., в основе типологической классификации языков лежит различие в выражении ими значений и отношений. Под значением он понимает представления и понятия, получившие звуковое выражение. Значение, по Ш., содержится в корне слова. Корень можно выделить во всех языках. Отношение содержится в суффиксах. Значение и отношение вместе дают слово. Ш. рисует картину своеобраз-ного географического варьирования языков. Языки, по его мнению, не могут скрещиваться, но могут вступать в культурные контакты, своего рода союзы сосуществования.

Ш. уделяет огромное внимание фонетике и пытается установить в строгих терминах законы развития звукового строя отдельных индоевропейских языков. Его исследования в области фонетики проложили путь для дальнейшего изучения фонетических закономерностей в работах младограмматиков. Ш. стремится к установлению всеобщих законов языка, языковых универсалий, приложимых ко всем языкам и основывающихся на том общем, что свойственно всем людям в устройстве их речевого аппарата и аппарата мыслительного.

Ошибочным в концепции Ш. и его последователей явилось слишком прямолинейное, нередко выходящее за рамки метафорического сравнения и понимаемое и мыслимое буквально, перенесение на язык законов, присущих биологическим организмам, которые действительно растут, развиваются, а затем дряхлеют и умирают. Предпринятые Ш-ром опыты реконструкции индоевропейского праязыка как целостной системы форм, были образцом системного подхода к языку в исследовательской практике и немало способ-ствовали уточнению методики языковой реконструкции и пониманию структурности и системности языка.

49. Язык и общество

Язык и общество явл. одной из центр. проблем совр. линг-вистики. Эта проблема, прежде всего, связана с общественным характером возникновения языка. Вопрос о характере связи языка и общества имеет разные решения. Одни учёные считают, что язык развивается и функционирует по своим собственным законам и пытаются объяснить языковые факты социальными причинами. Согласно другой точке зрения, развитие и существование языка полностью детерминировано развитием и существованием общества. Третья точка зрения – специфика языка обусловливает специфику духовной культуры, структура языка определяет структуру мышления и характер познания мира. Если другие социальные явления ограничены в хронологическом отношении: классы, государство, семья (т. е. они не изначальны и не вечны), то язык будет существовать, пока существует общество. Если другие социальные явления имеют ограниченную сферу использования, то язык глобален, нет ни одной сферы в биологическом, социальном пространстве, не обозначенной языком, т. е. язык покрывает всё.

Своеобразие языка как общественного явления закл. в универсальности языка как средства общения и в том, что язык – это средство, а не цель общения и не содержание, потому что язык может быть средством выражения полярно противоположных взглядов, мнений, концепций. Глобальности языка в целом противоречит тот факт, что социальная культура общества находит определённое отражение в языке. Функционирование языка возможно только в коллективе его носителей. Проблема соотношения языка и общества – одна из коренных проблем языкознания. Всё, что создано человеком было бы невозможно без языка. Язык способствует цивилизации, отражает в себе жизнь народа.

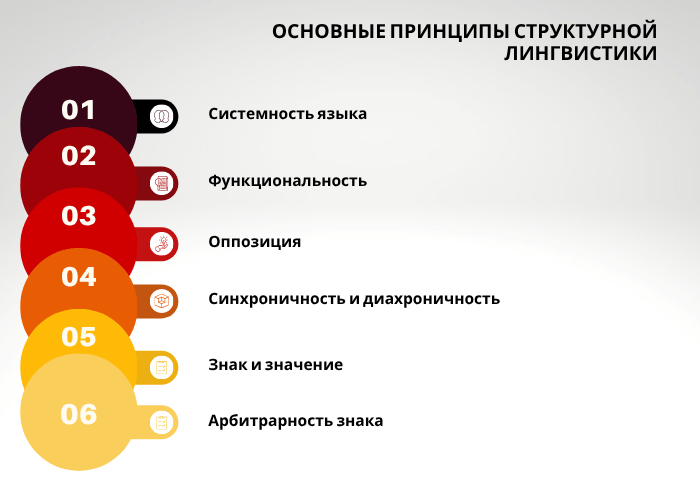

50. Структурная лингвистика как одно из важнейших направлений лингвистики 20 в. Предпосылки возникновения структурной лингвистики.

Возникновение структурализма как направления первой половины 20 в. связано с широким распространением в науке понятия структуры. Понятие структуры становится в 20 в. одним из самых распространённых понятий, при отсутствии однозначности его интерпретации в терминологии разных наук. Это связано с более глубоким раскрытием физиологи-ческого механизма нервной деятельности с применением кибернетических принципов в различных областях человеческой деятельности.

Термин «структурная лингвистика» связан со значи-тельными достижениями в других науках. Широкое развитие получили положения структурной психологии. Большую роль в становлении философии лингвистического структурализма сыграла система феноменологической философии и школа неопозитивизма. Значительное место в исходных общетеоретических основаниях дексриптивной лингвистики одного из ответвлений лингвистического структурализма отводилось бихевиоризму.

Структурализм явл. осн. течением лингвистики 1ой пол. 20 в. Целый ряд его методов и сейчас исп-ся в работах языко-ведов. Во всех школах структурализма, язык рассм-ся в стати-ке как некое застывшее образование, что исключает понятие развития. Под структурой понимается характер, способ, за-кон связи, существующей между элементами соответствую-щего явления. Наиболее распространены 2 опр-я понятия структуры: а) структура понимается как целое, состоящее, в противоположность простому сочетанию элементов, из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов; б) структура рассм-ся как явление чистой формы и чистых отношений, как форма, отвлечённая от конкретной реализации.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |