Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

Учитывая пограничное положение области со странами Евросоюза — Польшей и Литвой, здесь в 2002 г. Организована СЭЗ «Гродноинвест», в которой предусматривается создание и развитие ориентированных на экспорт высокотехнологичных производств; увеличение объема производства высоколиквидной и конкурентоспособной продукции на экспорт; строительство новых импортозамещающих производств. На 01.01.2004 г. в СЭЗ зарегистрировано 19 резидентов, в том числе 17 действующих, создано около 500 рабочих мест.

Гродненская область располагает благоприятными предпосылками для развития сельского хозяйства. Естественное плодородие почв здесь более высокое, чем в других регионах страны. Средний бонитет пашни составляет 34,4 балла.

Область имеет высокоразвитое сельскохозяйственное производство. Развиты молочно-мясное животноводство, свиноводство, картофелеводство в сочетании с льноводством на востоке и выращиванием сахарной свеклы на западе; вокруг крупных городов развиты птицеводство и овощеводство.

Гродненская область в 2003 г. занимала первое место в стране по производству сахарной свеклы, второе — зерна и зернобобовых, картофеля, реализации скота и птицы, третье — по валовым сборам льноволокна, плодов и ягод и производству молока. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства региона является производство зерна, маслосемян рапса, зерна кукурузы и создание прочной кормовой базы для животноводства.

По сравнению с другими регионами в Гродненской области менее развита сфера услуг, хотя по ряду важнейших показателей обеспеченность населения региона выше среднереспубликанского уровня.

Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг населению области занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства (37,7 %), пассажирского транспорта (12,8 %), связи (12,3 %), бытового обслуживания (10,8 %).

В области действуют 5 высших и 19 средних специальных учебных заведений.

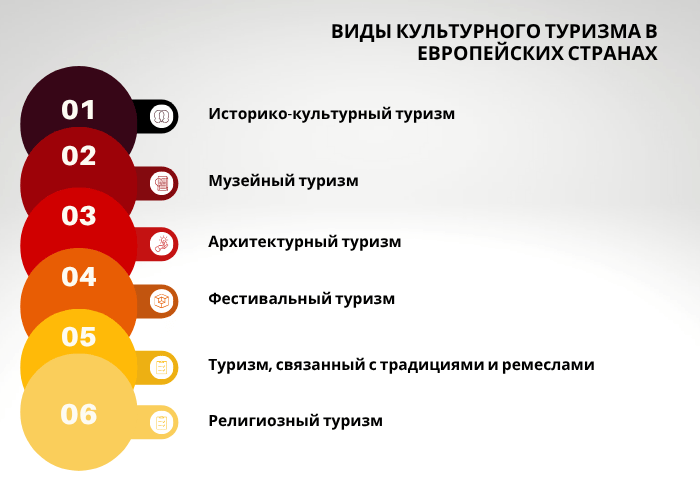

Гродненская область, имея общие границы со странами Евросоюза, сохранив больше, чем в других регионах Беларуси исторических и архитектурных памятников, располагает благоприятными предпосылками для развития международного туризма.

На территории области находятся 67 заказников и 206 памятников природы республиканского и местного значения, частично расположены национальные парки «Беловежская пуща», «Нарочанский». Мирский замок включен в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

Совершенствование структуры экономики внутриреспубликанских регионов определяется общей стратегией формирования хозяйственного комплекса Беларуси как суверенного государства с учетом приоритетного развития в каждом регионе отраслей и производств, обеспечивающих рациональное использование местных условий и ресурсов.

Главной целью совершенствования территориальной структуры экономики и повышения комплексного развития отдельных регионов является достижение структурно-технологической сбалансированности производства, преодоление диспропорций в развитии межотраслевых и региональных хозяйственных комплексов, отдельных отраслей и территорий, эффективное использование имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ регионов.

Для совершенствования социально-экономической системы отдельных регионов страны необходимо:

• обеспечить рациональную специализацию хозяйства каждого региона;

• стимулировать развитие предприятий и отдельных производств, функционирование которых способствует большей сбалансированности хозяйства территории, формированию и развитию региональных рынков — трудовых ресурсов, потребительских товаров и др.;

• повысить уровень обеспеченности областей потребительскими товарами;

• снизить экологическую нагрузку в крупных индустриальных центрах;

• ускорить развитие отраслей социальной сферы, прежде всего в регионах, где уровень ее обеспечения ниже среднереспубликанского, учитывая демографическую структуру населения и специфику системы расселения.

В условиях перехода к рыночной экономике при повышении цен на привозные ресурсы необходимы такие структурные изменения, которые делали бы меньшей зависимость производства от поставок дорогостоящих ресурсов. Поэтому в областях, где такие отрасли занимают значительный удельный вес (Гомельской, Витебской, Могилевской), следует принять меры для сокращения производства материало - и энергоемкой продукции и увеличения продукции наукоемких производств при одновременном проведении активной политики ресурсо - и энергосбережения, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов и попутных продуктов на базе внедрения научно-технических достижений. Это позволит наиболее эффективно использовать такие факторы конкурентоспособности регионов, как развитый производственный потенциал, наличие высококвалифицированной рабочей силы.

Наиболее существенная структурная перестройка требуется в крупных городах. Именно в них, с одной стороны, имеется целый ряд конкурентных преимуществ в виде более мощного экономического потенциала, развитой производственной и инновационной инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, с другой — сосредоточено наибольшее число предприятий, требующих реструктуризации.

В промышленности всех областей целесообразно более высокими темпами развивать производства, обеспеченные местными сырьевыми ресурсами. Это в первую очередь пищевая промышленность (все области и г. Минск), промышленность строительных материалов (Брестская, Гомельская, Гродненская, Могилевская области), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность (Брестская, Витебская, Гомельская, Могилевская области).

Структурные сдвиги в развитии аграрной сферы областей определяются необходимостью сочетания интересов регионов и страны в более полном обеспечении населения продовольствием и увеличении экспортных поставок продукции.

Важнейшим направлением структурной перестройки сельского хозяйства является совершенствование размещения и специализации сельскохозяйственного производства по экономическим зонам в соответствии с наличием важнейших факторов, определяющих конкурентоспособность сельскохозяйственного производства, а именно:

• естественного плодородия сельскохозяйственных угодий, их технологической пригодности для возделывания определенных видов сельскохозяйственных культур;

• обеспеченности трудовыми ресурсами (дифференциация регионов на трудообеспеченные, трудонедостаточные, трудоизбыточные);

• производственных фондов, необходимой производственной и социальной инфраструктуры.

Приоритетными мерами в этом направлении являются:

• содействие регионам, имеющим крупные животноводческие комплексы, в обеспечении более эффективного их использования для наращивания производства и переработки животноводческой продукции;

• углубление специализации сельскохозяйственного производства в отдельных регионах, с тем чтобы максимально использовать их природно-экономические условия;

• совершенствование структуры посевных площадей, отвечающей почвенным особенностям отдельных территорий.

К числу конкретных задач формирования рациональной структуры сельского хозяйства в первую очередь можно отнести:

• создание региональных межотраслевых производств путем объединения отраслевых и межотраслевых комплексов в единую хозяйственно-технологическую систему, нацеленную на производство продукции (мясопродуктовый, плодоовощной, льноперерабатывающий и другие комплексы — Брестская, Витебская, Минская области);

• увеличение производства зерна кукурузы, совершенствование размещения посевов этой культуры по территории страны: в южных районах — среднеспелые гибриды, северных — среднеранние;

• увеличение валовых сборов льна, и прежде всего в областях, имеющих льнопригодные почвы (Витебской, Минской, Могилевской);

• укрепление существующей базы семеноводства основных сельскохозяйственных культур, ускоренное развитие семеноводства льна и трав (Гродненская и Витебская области);

• ускоренное развитие рыбоводства на базе местных озер, водохранилищ и прудов (Витебская область).

Приоритетное развитие во всех регионах должна получить социальная сфера, важнейшей задачей которой является создание условий предоставления населению гарантированного минимума социально значимых услуг в соответствии с утвержденными социальными стандартами независимо от места проживания. С этой целью необходимо:

• укрепить и обновить материально-техническую базу объектов социальной инфраструктуры, внедрить энерго - и ресурсосберегающие технологии, прежде всего в регионах с более низким уровнем развития сети услуг;

• повысить статус работников социальной сферы, создать благоприятные условия жизнедеятельности для закрепления специалистов на местах;

• оптимизировать сети социальных учреждений (особенно в сельской местности) с учетом складывающейся демографической ситуации;

• выполнить государственные социальные стандарты во всех административно-территориальных единицах.

Учитывая достигнутый уровень развития отраслей социального комплекса, в отдельных регионах первоочередными задачами являются:

• Брестская область — повышение обеспеченности населения жильем, улучшение медицинского обслуживания населения в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;

• Витебская область — сохранение и качественное обновление существующих объектов социальной инфраструктуры, активное использование туристско-рекреационного потенциала;

• Гомельская область — уделение особого внимания медицинскому обслуживанию населения, улучшению транспортной доступности населению районных центров;

• Гродненская область — ускоренное введение амбулаторно-поликлинических учреждений, улучшение бытового обслуживания сельского населения;

• г. Минск — активизация жилищного строительства, расширение сети общеобразовательных школ с целью снижения их перегруженности;

• Минская область — развитие первичной медико-санитарной помощи, оздоровительного и историко-культурного туризма, улучшение кадрового обеспечения системы образования;

• Могилевская область — повышение уровня обеспеченности населения преподавателями общеобразовательных школ и врачами как в городах, так и сельской местности.

Особое внимание следует уделить развитию социальной инфраструктуры малых городов как центров обслуживания жителей близлежащих сельских поселений.

Структурные преобразования в экономике регионов требуют широкой поддержки инвестиционной политики; стимулирования развития предпринимательской деятельности, рыночных структур, бюджетно-налоговой системы. При этом в особой государственной поддержке нуждаются регионы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Структурные изменения в региональной экономике во многом будут определяться ускорением развития предпринимательской деятельности. Приоритетными направлениями при этом являются:

• производство потребительских товаров;

• оказание платных услуг населению;

• строительство жилья и объектов соцкультбыта.

Обслуживание населения сферой частного предпринимательства более быстрыми темпами может развиваться в Минске, областных центрах, больших и средних городах, где шире социальная база для осуществления таких услуг, лучшие условия для формирования соответствующей сети учреждений.

Совершенствованию структуры региональных социально-экономических комплексов будет способствовать:

• увеличение в отраслевой структуре промышленного производства всех регионов доли отраслей, связанных с использованием местных ресурсов, особенно в Витебской, Минской областях;

• приоритетное развитие сферы и услуг и снижение удельного веса сельского хозяйства в общей структуре экономики регионов.

Следует более эффективно использовать имеющиеся и потенциальные факторы повышения конкурентоспособности отдельных регионов:

• выгодное географическое положение (Брестская, Гродненская области, г. Минск);

• высокий уровень развития производственного и инновационного потенциала (г. Минск, Витебская, Гомельская, Минская области);

• более благоприятные факторы и условия для ведения сельскохозяйственного производства (Гродненская, Брестская, Минская области);

• наличие историко-культурной среды и соответствующей инфраструктуры для развития туризма, отдыха, рекреационной деятельности (Брестская, Гродненская, Витебская, Минская области и г. Минск).

Проблемы каждого региона необходимо решать исходя из общереспубликанских задач и с учетом местных интересов и особенностей. С целью обеспечения устойчивого развития страны региональная политика государства должна быть направлена на создание в каждом регионе ресурсофинансового потенциала, достаточного для решения основных задач социально-экономического развития. Не менее важно рациональное использование социально-экономического и экологического потенциалов регионов, преимуществ территориального разделения труда, а также обеспечение комплексного развития региональных инфраструктурных систем, сокращение разрыва в уровне и качестве жизни в городах различных категорий и сельской местности.

5. Формирование рыночной экономики

5.1. Проблемы перехода от плановой к рыночной экономике

Переход от централизованно регулируемой к рыночной экономике, как и любой переход от одного экономического порядка к другому, сопровождается существенными преобразованиями в экономической деятельности. Трансформируются не только отношения форм собственности, институциональная среда, методы хозяйствования и государственного воздействия на экономическую деятельность, но и структура производства и занятости, психология людей. Продолжительность переходного периода, в течение которого происходят эти изменения, достаточно велика — для разных стран она может колебаться от нескольких лет до десятилетий. Все зависит от первоначального состояния экономики, общественного и государственного устройства страны, менталитета народа, существенности различий действующей экономической системы и системы, идущей ей на смену.

Переходный период включает три этапа:

• первый — деформация старого экономического порядка, основная цель которого состоит в ликвидации устаревших экономических структур и механизмов функционирования предшествующей экономической системы, что связано нередко с возникновением кризисной ситуации в национальной экономике;

• второй — становление нового экономического порядка, Целью которого является создание необходимых условий и зарождение новых структур и механизмов. В этой фазе получает

развитие новая институциональная среда, обеспечивающая экономическую деятельность в условиях рынка;

• третий — структурная перестройка, целью которой являются регулирующие воздействия государства и рыночных механизмов на национальную экономику, приводящие ее воспроизводственную, отраслевую, региональную и технологическую структуры в состояние, отвечающее новым стратегическим, социально-политическим и экологическим целям. Таким образом, под переходными следует понимать процессы преобразования содержания и структуры, мотивации экономической деятельности, адаптации ее к условиям и требованиям внутреннего и внешних рынков, которые обусловлены изменениями экономического, государственного и общественного порядков.

Характер переходных процессов определяет два типа переходной экономики. Первый тип экономики базируется на процессах, развивающихся эволюционным путем. Примером могут служить экономические преобразования в Беларуси. Другой тип основывается на радикальной перестройке экономики, так называемой «шоковой терапии», когда новое создается по принципу «разрушения всего старого» (экономика Польши, России). Имеющийся опыт реализации этих процессов показывает, что первый путь менее разрушителен, требует меньших трансакционных издержек, в социальном плане не вызывает резких социальных потрясений и обнищания народа.

Эволюционный путь развития определяется специфической закономерностью функционирования переходной экономики — инерционностью воспроизводственного процесса, его непрерывностью, которые предопределяют невозможность быстрой замены существующих форм другими. Такая замена деформирует производственный процесс, ведет к спаду производства. Инерционность воспроизводства в этом смысле предполагает сохранение в переходной экономике старых экономических структур и механизмов. Это прежде всего проявляется в сохранении в течение определенного времени старых структур производства и управления, преобразование которых требует определенного времени. Не может быстро изменяться сложившаяся социально-экономическая структура общества, деятельность существующих институтов, что можно сказать и о хозяйственном механизме и т. д.

Огромное влияние на переходные процессы оказывает состояние кадров. Для них также характерна инерционность, так как кардинальные изменения в содержании знаний и навыков работы кадров невозможно осуществить быстро.

Другая закономерность переходной экономики — зарождение и интенсивное развитие новых форм и отношений. Это могут быть как новые по содержанию формы и отношения, не свойственные господствовавшей прежде старой системе (например, институты рыночной экономики), так и новые отношения, возникающие путем изменения содержания старых форм (например, государственная собственность в новой форме акционерных обществ, ассоциаций, унитарных и других предприятий), или планирование в форме индикативного, не директивного, а рекомендательного в виде государственных прогнозов и программ.

Однако для этого потребуется создать необходимые условия и решить ряд сложных проблем:

• ликвидировать негативные последствия экономического кризиса на первом этапе переходного периода, сохранить и развить научно-технический, инновационный и кадровый потенциалы страны;

• обосновать перспективную модель национальной экономики страны;

• создать законодательно-нормативную базу, правовые институты, обеспечивающие развитие рыночных отношений;

• либерализировать все виды экономической деятельности, не запрещенные законом, создать благоприятные условия для становления экономической свободы и конкуренции, развивать предпринимательство, малый и средний бизнес;

• обеспечить равноправие всех форм собственности;

• сформировать развитую систему рыночной инфраструктуры — валютной, фондовой и товарных бирж, многообразия финансовых учреждений;

• провести структурную перестройку экономики на основе опережающих темпов развития наукоемких ресурсосберегающих экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей и производств, внедрить прогрессивные технологии и высокопроизводительную технику;

• использовать преимущества глобализации для развития национальной экономики, увеличения прямых иностранных инвестиций и кредитов;

• изменить структуру и совершенствовать всю систему образования, подготовки и переподготовки рабочих и руководящих кадров, менеджеров и экономистов, способных работать в условиях рыночных отношений;

• значительно повысить роль заработной платы как основного источника формирования денежных доходов населения и важного стимула его трудовой активности;

• разработать и реализовать эффективную систему социальной защиты населения, особенно социально уязвимых слоев и групп, повысить роль государственных минимальных социальных гарантий и поэтапно приблизить их к бюджету прожиточного минимума, снизить необоснованную дифференциацию групп населения по уровню доходов;

• повысить эффективность методов государственного регулирования экономической деятельности, особенно на начальных этапах переходного периода (правовое обеспечение, установление гибких и стимулирующих параметров бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, ценовой и антимонопольной политики, активизация внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества с различными финансовыми организациями Европы и мира, решение проблем занятости, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды).

Решение этих проблем будет способствовать интеграции национальной экономики Беларуси в мировую экономическую систему.

5.2. Промежуточные итоги рыночных преобразований

Конец XX в. для экономики Республики Беларусь был поистине судьбоносным — распался Советский Союз, разрушилась административно-командная система планирования и регулирования экономики, все бывшие союзные республики оказались в глубоком политическом и экономическом кризисе. В сжатые сроки необходимо было создать собственную государственность, национальную банковскую систему и ввести национальную валюту, сформировать систему управления экономикой, рационально сочетающую методы государственного регулирования и рыночные механизмы хозяйствования, адаптировать предприятия к условиям конкуренции на мировых рынках товаров и услуг.

Весь период трансформации экономики Беларуси можно разделить на следующие этапы:

1991 —1995 гг. — период глубокого затяжного экономического кризиса;

1996—2000 гг. — этап выхода экономики из кризисного состояния и углубления рыночных отношений;

2001 — 2005 гг. и следующие пятилетия — переход на инновационный путь устойчивого экономического развития.

Экономический кризис проявился в постоянном снижении объемов производства, падении уровня жизни населения и усилении дифференциации его доходов, росте инфляции и безработицы.

Кульминационной точкой падения производства и уровня жизни населения стал 1995 г. По сравнению с 1990 г. (самым лучшим в дореформенный период) объем производства ВВП в 1995 г. составил 65,3 % , продукции промышленности — 61,4, сельского хозяйства — 73,6, инвестиций в основной капитал — 38,5 % . Галопирующая инфляция за пятилетие возросла в 43,9 тыс. раз, а уровень жизни упал почти в 2 раза.

Спад производства и гиперинфляция, характерные для стран СНГ, не наблюдались как два взаимоувязанных процесса в странах с рыночной экономикой, где также осуществлялось ее реформирование. Это подтверждает вывод о том, что причины экономического кризиса не являются результатом «нормального трансформационного спада», а имеют более глубокие корни. Они заключаются в распаде единого государства, системы государственного планирования и регулирования экономики, в разрыве складывавшихся в течение десятилетий производственно-экономических связей в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР. Это привело к образованию новых независимых государств, не обладающих самостоятельной жизнестойкой экономикой. Необходимо было принять крупномасштабные меры по ее реструктуризации и адаптации к новым рыночным условиям хозяйствования.

Однако первые попытки осуществить макроэкономическую стабилизацию лишь на основе монетарных методов — либерализации хозяйственной жизни, приватизации, жесткой денежно-кредитной политики — не привели к ожидаемому результату. Структурная природа экономического кризиса требовала и соответствующих методов выхода из него. Это смена приоритетов экономической политики в направлении достижения самодостаточности хозяйственной системы, при которой обеспечиваются хотя бы на минимальном уровне основные потребности населения и государства; приоритетное развитие современных технологий, присущих постиндустриальному обществу; расширение эффективных международных экономических связей; создание макроэкономических условий для структурной перестройки — перелива капиталов, материальных и трудовых ресурсов из неэффективных, не востребованных рынком отраслей и производств, в эффективные.

Ведущая роль б осуществлении этих направлений принадлежит не денежно-кредитной, а инвестиционной составляющей и реализации комплексных мер по реформированию экономики, что обусловило необходимость разработки специальных программ. Так, с целью вывода страны из кризисного состояния были разработаны Программа перехода Республики Беларусь к рыночной экономике, Программа неотложных мер по выходу экономики из кризисного состояния, реализация которых позволила в 1996 г. заметно снизить уровень инфляции и дефицит государственного бюджета, затормозить падение уровня жизни народа, приостановить обвальный спад производства. В 1996 г. были разработаны и одобрены Всебелорусским народным собранием Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996—2000 гг. Их осуществление, наряду с другими мерами, позволило, начиная с 1996 г., преодолеть спад производства, достичь положительной динамики макроэкономических процессов, обеспечить ежегодные приросты ВВП, производства промышленной продукции, потребительских товаров.

Таким образом, второй период трансформации экономики, за исключением сельского хозяйства, характеризуется положительной динамикой основных макроэкономических показателей, что свидетельствует о выходе из экономического кризиса, но еще не означает перехода к устойчивому экономическому росту. Об этом свидетельствуют высокий уровень износа активной части основных производственных фондов (до 80 %), низкие коэффициенты их обновления, невысокий уровень использования современных технологий и недостаточный уровень конкурентоспособности отечественной продукции.

Вместе с тем рост экономических показателей позволил в определенной мере стабилизировать положение на внутреннем потребительском рынке, восстановить систему управления экономикой, отвечающую реалиям переходного периода, улучшить систему социальной защиты населения. Определились новые подходы и принципы проведения экономических реформ.

В системе рыночных преобразований одно из центральных мест заняла трансформация отношений собственности, которая с целью создания устойчивых предпосылок для экономического роста должна обеспечить кардинальное повышение эффективности функционирования как отдельных предприятий, так и экономики в целом. Республика Беларусь, учитывая негативный опыт реформирования экономики в других странах, не пошла по пути обвальной приватизации, а выбрала в качестве основных принципов рост эффективности производства, нахождение стратегического инвестора, участие трудового коллектива в принятии решений при сохранении государственного контроля за этим процессом с целью исключения неэффективного и незаконного перераспределения собственности.

Основные задачи реформирования отношений собственности: создание социально ориентированной многоукладной экономики рыночного типа, совершенствование управления государственным имуществом, сохранение потенциала системообразующих предприятий, максимальное привлечение отечественных и зарубежных инвестиций.

В последние годы многое сделано в решении этих задач (см. параграфы 5.4 и 5.5). Однако следует отметить, что некоторые преобразования замедлились в связи:

• с недостаточно благоприятной правовой и экономической средой для развития бизнеса;

• слабой государственной поддержкой предпринимательской деятельности;

• низким уровнем инвестиционной привлекательности для зарубежных инвестиций;

• отсутствием широкого слоя эффективных собственников, ориентированных на долгосрочное развитие предприятий, насыщением отечественной продукцией белорусского рынка и ее продвижением на мировой рынок, расширением производства и созданием новых рабочих мест;

• низким уровнем эффективности управления и экономической ответственности собственников приватизированных предприятий и персонала за результаты их производственной деятельности.

Медленно формируется рыночная инфраструктура, особенно рынки капитала, ценных бумаг.

Актуальной остается проблема кадрового обеспечения рыночных преобразований. Особенно остро ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов высшего звена, менеджеров, маркетологов, активных организаторов разработки и внедрения современных наукоемких ресурсосберегающих технологий и высокопроизводительной техники.

Структурная перестройка экономики на первом этапе рыночных преобразований осуществлялась стихийно (так называемая пассивная ее форма): во-первых, в результате разрушения сложившихся экономических связей, а также изменившихся требований внутреннего и внешних рынков свертывались отдельные отрасли и производства (преимущественно в сфере ВПК, тяжелой промышленности), спрос на продукцию которых из-за отсутствия заказов резко упал; во-вторых, значительно уменьшились объемы производства продукции и в традиционных отраслях специализации страны (машиностроении, химической, легкой и пищевой промышленности) из-за ограничения емкости внутреннего рынка и потери позиций на внешних рынках, кризиса неплатежей и возросшей конкуренции зарубежных поставщиков; в-третьих, некоторая часть бесперспективных ресурсоемких не востребованных рынком и безнадежно убыточных предприятий прекратили свое существование.

Однако, начиная с середины 1996 г., уже наметилась тенденция перехода к активной фазе структурной перестройки — начали возрастать объемы производства продукции, инвестиций, экспорта. Стал возможным переход от прежних отраслевых пропорций с преобладанием ресурсоемких отраслей, отставанием сферы услуг к новым рыночным структурам экономики с рациональным сочетанием государственной и частной форм собственности, коренной модернизацией производства, обеспечивающим выпуск конкурентоспособной продукции. Структурная перестройка на данном этапе осуществлялась и осуществляется в соответствии с принятыми в стране специальными программами — Концепцией и Программой развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998—2015 годы, Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001—2005 годы, Национальной программой развития экспорта на 2000—2005 годы, Программой импортозамещения, Программой структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Республики Беларусь и другими программами путем реформирования предприятий, их реструктуризации и преобразования в акционерные общества, создания холдинговых компаний, развития и поддержки малого предпринимательства.

В качестве основных направлений структурных преобразований определены:

• создание необходимых нормативных и правовых, финансовых и других макроэкономических условий для структурных преобразований, привлечения прямых иностранных инвестиций и кредитов;

• опережающее развитие наукоемких высокотехнологичных экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей и производств, а также сферы услуг;

• стимулирование процесса реформирования реального сектора экономики, повышения его эффективности на основе совершенствования бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и ценовой политики, образования межгосударственных, межотраслевых, отраслевых и региональных корпоративных структур в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп;

• развитие и государственная поддержка малого предпринимательства;

• повышение эффективности деятельности естественных монополий, формирование конкурентной среды в немонопольных сегментах экономики;

• разработка и реализация социальных программ и программ совершенствования производственной инфраструктуры, обеспечивающих развитие человеческого потенциала и приоритетных отраслей и производств.

Реализация рассмотренных выше направлений и мер по реформированию экономики нашла отражение в макроэкономических показателях.

Характерная особенность первого пятилетия (1991— 1995 гг.) — ярко выраженные спад производства и макроэкономическая нестабильность. На это повлияло резкое сокращение традиционных рынков сбыта белорусской продукции, рост цен на ввозимое сырье и энергоресурсы, уменьшение внутреннего спроса и изменение его структуры. Высокая инфляция вызвала обесценение денежных средств всех секторов экономики. Второй (1996—2000 гг.) и начавшийся с 2001 г. третий этапы отражают результаты структурных преобразований в экономике, которые будут продолжаться несколько пятилетий. Они характеризуются целенаправленной деятельностью органов государственного управления по созданию необходимых условий для обеспечения роста экономики и повышения уровня жизни населения. Были разработаны и утверждены Основные направления социально-экономического развития страны на 1996— 2000 годы, Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001—2005 годы, где в качестве приоритетов определены «экспорт—жилье—продовольствие» как базовые точки роста, основные звенья структурных преобразований, обеспечивающие развитие всех взаимосвязанных отраслей, производств и экономики в целом; предусмотрены переход к проведению реформ по мере появления объективных предпосылок и не в ущерб уровню жизни населения, усиление контроля со стороны государства и трудовых коллективов за разгосударствлением и приватизацией.

5.3. Перспективная модель национальной экономики Беларуси

5.3.1. Основные черты социально ориентированной экономической системы

Каждая страна стремится к общим целям развития цивилизации, но идет к ним своим путем, исходя из национальных интересов, постоянно действующих и долговременных факторов (территории, населения, природных ресурсов, климата и др.), исторического пути, особенностей культуры, традиций, обычаев, психического склада, типа мировосприятия, или менталитета, народа, а также общей стратегии развития.

Магистральный путь, избранный в Основных направлениях социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996—2000 годы, — построение социально ориентированной рыночной (смешанной) экономики, вхождение в мировое рыночное хозяйство.

Фундаментом ее построения является действующая национальная экономическая система республики; ориентиром — стратегические цели устойчивого развития страны; предпосылками и условиями — ресурсный потенциал (природный, физический, человеческий) и общесистемные характеристики мировоззренческого, идеологического, политического характера, или институционально-правовое пространство. В общетеоретическом плане под системной моделью национальной экономики рыночного типа следует понимать совокупность базовых элементов, целей, принципов, требований (императивов) к системе, структуре народного хозяйства, к режиму функционирования и взаимодействия его подсистем, обеспечивающих рыночный характер экономики (в процессе эволюционной трансформации), ее социально ориентированное, ресурсоэффективное и экологозащитное развитие.

В прикладном плане системная модель национальной экономики рыночного типа — это способ организации и функционирования народного хозяйства на рыночных принципах, соответствующий режим работы важнейших отраслей и сфер экономики, конкретные направления преобразований и виды деятельности для достижения стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и средства, потенциалы и механизмы развития, система управления и регулирования.

Белорусская модель развития формируется в течение последних 10—12 лет с началом перехода от командно-административной системы к рыночным отношениям. И хотя она находится на начальном (в историческом измерении) этапе своего становления, но уже сегодня достаточно ясно в ней проступают те компоненты и характеристики, которые определяют ее общность с рыночными и переходными к рынку моделями экономики и одновременно ее специфику, отражающую белорусский путь к общим целям мировой цивилизации.

Общность определяется прежде всего едиными для всех стран цивилизационными целями и факторами (включая науку, образование, культуру, технику, экономику) и направленностью изменений следующих структурных компонентов, базовых блоков экономической системы:

• политическим устройством государства (ростом демократии, защитой свобод и прав граждан);

• отношениями (правами) собственности (укреплением института частной собственности, плюрализма форм собственности);

• типичным поведением экономических субъектов (ростом свободы экономической деятельности и предприимчивости);

• ролью государства в экономике (усилением регулирующей роли государства);

• характером управления (регулирования) экономическими процессами (сочетанием прямых и косвенных методов регулирования с увеличением роли последних);

• целями и средствами экономической политики (ориентацией на рост благосостояния населения);

• характером внутреннего рынка (укреплением рынка «покупателя»);

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 |