ИНДЕКСЫ СЕЙСМИЧНОСТИ РАЗЛОМОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗОН ЛИТОСФЕРЫ И ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

,

Институт земной коры СО РАН, Россия

Проблема сейсмобезопасности приобретает все большую и большую социальную значимость и периодически требует определенного пересмотра некоторых понятий, методики их оценки, изменения акцентов при геолого-геофизическом картировании и практическом использовании результатов. К одним из таких понятий относятся активные разломы, в объем воззрения которых наиболее часто включаются представления о сейсмоактивных разломах. Понятие «активные разломы» унаследовано от суждений о «живых разломах» и энергично начало внедряться в научную литературу в конце 70-х годов ушедшего века (Имаев и др., 1990; Леви, 1991; Карта активных разломов…, 1987; Трифонов, 1985; Active faults…,1980; Characteristics…,1991; Slemmons, 1990; Несмеянов и др.,1992; Никонов, 1995; Trifonov, 1995; и мн. др.).

Анализ разновидностей разломов, в частности, контролирующих сейсмический процесс, показывает, что они характеризуются различными возрастами заложения, активизаций и их современной интенсивностью. На конкретные сейсмические события влияют многие параметры разломов (длина, амплитуда смещений и т. д.), однако они не могут играть определяющей роли в сейсмическом процессе в целом. Он определяется неустойчивостью равновесия разломной и трещиноватой среды литосферы, нарушение которого может быть вызвано широкой группой триггерных механизмов эндо - и экзогенной природы. Сейсмический процесс контролируется относительной подвижностью всего ансамбля разноранговых активных разломов конкретного сейсмического пояса или области.

Для поисков закономерностей структурной организации сейсмического процесса в сейсмических поясах использованы представления о деструктивных зонах литосферы, интегрирующие в объеме своего понятия разноранговые разломы, характеризующиеся многогранными признаками современной активности (Шерман, 1996; Шерман и др., 2002). Деструктивные зоны литосферы являются более высоким таксоном иерархической структуры разломов литосферы по отношению к ее генеральным (глубинным) и другим разновидностям разрывов. Сейсмический процесс в пределах деструктивной зоны протекает неравномерно в пространстве и во времени. Маятниковая миграция сильных сейсмических событий хорошо фиксируется вдоль оси деструктивной зоны. Преобладающие массы более слабых событий концентрируются в областях динамического влияния разноранговых разломов или вне них. При этом многочисленные разноранговые группы геологически закартированных разрывов остаются асейсмичными в границах той же сейсмической области. Для понимания закономерностей достаточно сложной и во многом не ясной избирательной современной сейсмической активизации разноранговых и разновозрастных разломов нами проведено их ранжирование по количественному и энергетическому индексам сейсмичности. Близкий показатель для оценки степени активности деструктивных зон использовал (2001).

Под количественным индексом сейсмичности разлома ξn (км-1) понимается число сейсмических событий n определенных энергетических классов k, приходящихся на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния M (км) за заданный промежуток времени t (годы).

Под энергетическим индексом сейсмичности ξk разлома понимается значение класса максимального события kmax(t), приходящегося на единицу длины разлома L (км) при принятой ширине области его динамического влияния М (км) за известный промежуток времени t (годы).

Индексы сейсмичности характеризуют активные разломы и позволяют их классифицировать по двум показателям степени современной сейсмической активности. На их основе можно проследить пространственно-временное изменение сейсмической активности разноранговых разломов в пределах сейсмической зоны.

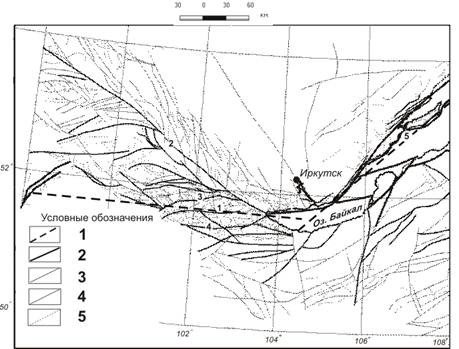

Рис.1. Схема современных активных разломов ЮЗ Прибайкалья по количественному индексу сейсмичности. 1 – ось зоны современной деструкции литосферы с максимальными значениями индекса сейсмичности (Тункинский трансформный разлом); 2 – наиболее активные разломы, индексы сейсмичности >1.0; 3 – активные разломы, индексы сейсмичности 0.1-0.99; 4 – слабо активные разломы, индексы сейсмичности ≤0.09 5 – разломы, не принятые во внимание при расчетах.

Цифрами обозначены: 1 – Тункинский трансформный разлом, с которым совпадает ось зоны современной деструкции литосферы; 2 – Главный Саянский разлом; 3 – Северо-Тункинский разлом; 4 – Южно-Тункинский разлом; 5 – фрагмент Обручевского сброса.

На примере Байкальской рифтовой системы (БРС) - одной из наиболее сейсмически активных и в то же время социально значимых территорий России – выделена зона современной деструкции литосферы, показана приуроченность очагов сильных землетрясений к ее оси и их маятниковая миграция вдоль нее во времени. Соподчиненность сейсмических событий иерархической структуре разломной сети и их пространственно-временные вариации в деталях рассмотрены на примере ЮЗ фланга БРС. На рисунке дана схема современной активности разломов ЮЗ фланга БРС по количественному индексу сейсмичности. Замечено: чем выше количественный индекс сейсмичности разломов, тем ближе к стержневой структуре зоны современной деструкции литосферы они располагаются. Составлена и проанализирована схема современной активности разломов по энергетическому индексу сейсмичности. Она позволяет классифицировать сейсмоактивные разломы по степени сейсмической опасности, что наиболее практически значимо.

Сейсмические события происходят в областях динамического влияния сейсмоактивных разломов и характеризуются пространственно-временной маятниковой миграцией эпицентров в границах этих областей. Сейсмический процесс в сейсмической зоне определяется поведением ансамбля разноранговых сейсмоактивных разломов, в областях динамического влияния которых происходят конкретные сейсмические события. Пространственно-временные закономерности активизации ансамблей разломных структур в зонах современной деструкции литосферы оцениваются по количественным и качественным индексам сейсмичности разломов, формирующих зону деструкции. Закономерности их изменений по площади сейсмической зоны во времени и пространстве таят ключи к более сложным закономерностям сейсмического процесса и прогнозу его сильных событий.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант ).

Список литературы

1. , , Козьмин разломы и сейсмотектоника северо-восточной Якутии. Якутск: Якутск. НЦ СО РАН, 19с.

2. Карта активных разломов СССР и сопредельных территорий. М-б 1:8 млн. Объяснит. Записка / Под редакцией . М.:ГИН, 19с.

3. Карта разломов юга Восточной Сибири. Масштаб 1:15000Отв. Ред. . Мингео СССР, Ленинград, 1988.

4. Леви движения земной коры в сейсмоактивных зонах литосферы. Тектонофизический анализ. Новосибирск: «Наука» СО. 19с.

5. , , и др. Выявление и прогноз опасных разрывных тектонических смещений при инженерных изысканиях для строительства // Инж. Геология, 1992. № 2. С.17-32.

6. Никонов разломы: определение и проблемы выделения // Геоэкология, 1995. № 4. С.16-27.

7. Семинский закономерности деструкции литосферы на примере Гималайской зоны сжатия // Тихоокеанская геология. 2001. Т.20. № 6. С.17-30.

8. Соболев прогноза землетрясений. Москва: Наука. 19с.

9. , Пономарев землетрясений и предвестники. М.: Наука. 20с.

10. Трифонов развития активных разломов // Геотектоника. 1985. № 2. С.16-26.

11. Шерман зоны литосферы, их напряженное состояние и сейсмичность // Неотектоника и современная геодинамика континентов и океанов. М.: РАН. МТК. 1996. С.157-158.

12. , , Буддо динамического влияния разломов (результаты моделирования) Новосибирск. Наука. СО АН СССР. 19с.

13. , , Лысак данные о современной деструкции литосферы в Байкальской рифтовой зоне // Доклады Академии наук. 2002. Т.387. № 4. С.533-536.

14. Active Faults in and around Japan: the distribution and the degree of activity // J. Natur. Disas. Sci., 1980, v.2, N 2. P.61-99.

15. Characteristics of active faults //Spec. Issue J. Struct. Geol., 1991, v. 13, Np.

16. Slemmons A. B. Paleoseismicity and fault segmentation //Proceed. 1-st National Workshop on paleoseismology. Rendiconti Soc. Geol. It., v.13. Roma, 1990. p.5-8.

17. Trifonov V. G. World map of active faults //Quarter. Internat. Spec. Issue. 1995, N 25. P.3-16.