Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

БЕРЕЧЬ

Человек истощает подземные воды

Уже много веков и даже тысячелетья человек использует подземные воды для своих нужд. На первых порах это были источники, бьющие из-под земли, на которых устраивали свои термы римляне, а затем колодцы для получения питьевой воды.

В XVIII веке человек стал все глубже проникать в земные недра для извлечения воды. Подошел XX век — добыча полезных ископаемых выросла до грандиозных размеров. Она сопровождается откачкой воды для того, чтобы обеспечить горные работы. Осваиваются все новые подземные горизонты для обеспечения населения питьевой водой.

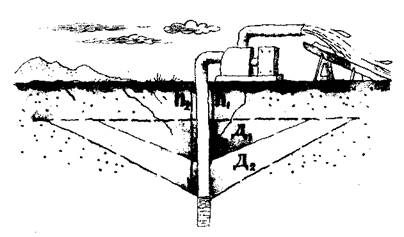

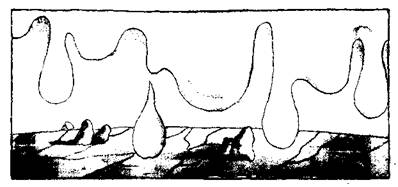

В ходе извлечения воды из скважин или любых выработок (шахт, колодцев, тоннелей метро и т. д.) вокруг них возникает понижение уровня подземных вод. Так, при длительной откачке воды из скважины вокруг нее происходит понижение уровня по своеобразному кольцу. Гидрогеологи называют такое понижение депрессионной воронкой (рис. 52). Чем больше скорость откачки, тем больше это понижение. Вода в скважинах притекает с боков, а иногда со стороны дна. Вот и( получается, что вокруг скважины в зоне ее влияния возникает уменьшение содержания подземных вод, и их уровень падает. Зона влияния скважины зависит от количества откачиваемой воды, строения толщи, водопроницаемости пород, величины понижения уровня и других факторов. В песках она колеблется от 25 до1000 м и более. Еще больше радиус депрессии или зона влияния устанавливается в гравии. В этих породах, состоящих из крупных частиц, радиус депрессии может достигать 1500 — 3000 м.

Рис. 52. Образование депрессионной воронки вокруг скважины при откачке воды:

Д1 — депрессия при уровне воды в скважине h1, Д2 — то же, при уровне h2

А теперь представим, что на каком-то участке существует группа скважин, дающих воду в течение многих лет, да еще зоны влияния их накладываются. Тогда на этих местах скорость падения уровня возрастает. Если приток новых порций воды к такому участку будет меньше, чем количество откачиваемой воды, то возникнет явление истощения горизонта. Скважины дают все меньше и меньше воды. Бурят новые, но они оказываются лишь в первый период эксплуатации как будто водообильными. Но проходит небольшое время, и здесь резко падает количество питьевой воды.

И вот результат — многолетние откачки воды из скважины привели к понижению уровня в Москве до 50 — 95 м, а в Ленинграде до 50 м. Еще больший ущерб артезианским горизонтам был нанесен в Париже, где уровень их снизился на 125 м, а в Лондоне на 100 м.

Особенно пострадали подземные воды в США, где чрезмерная их откачка привела к резкому падению уровня. В Калифорнии снижение уровня артезианских вод достигло 170 — 220 м.

В некоторых случаях может возникнуть другая неприятность — образующийся вакуум может вызвать приток воды из вышерасположенного горизонта, часто загрязненного, или нижерасположенного — засоленного. Тогда не только сокращается количество подземных вод, но и ухудшается их качество. Они становятся солоноватыми или даже опасными распространителями желудочных заболеваний. Примером может служить подсос (проникновение под влиянием вакуума) в некоторые горизонты подземных вод в Калифорнии морских вод, вызывавших их осолонение.

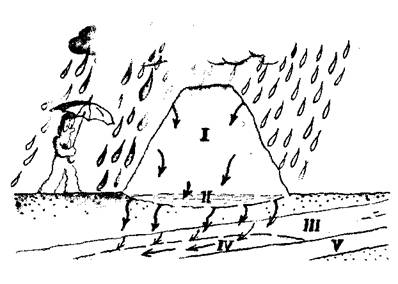

Промышленность угрожает воде

Перед нами химический комбинат. На его территории громоздятся отвалы пятидесятиметровой высоты. Это отходы производства. Самое интересное, что эти нагромождения состоят из поваренной соли, содержащей ряд ядовитых веществ. В таких отвалах конденсируется вода. Выпадающие дожди и талые воды струйками просачиваются в соляные массивы. В результате под ними в углублении, которое выдавила своей массой соль, скапливается ядовитый рассол. Он медленно фильтруется через толщу суглинка и попадает в поток подземных вод. Интересно, что вследствие различия плотностей чистой воды и рассола обнаружить последний оказывается трудно. Он движется в общей массе воды отдельным компактным слоем. В конечном счете эти рассолы с потоком подземной воды попадают в реки (рис. 53). Под их действием гибнет рыба и пропадает планктон.

Рис. 53. Отходы химической промышленности в отвале загрязняют подземные воды:

1 — масса солевых отходов, II — прогиб пород под тяжестью отвала и скопление рассола, III — горизонт подземной воды, IV — слой рассола, проникающий из прогиба, V — водоупор

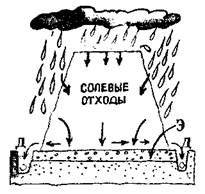

Как бороться с этим несчастьем? Ученые и производственники работают прежде всего над решением задачи ликвидации этих соляных отвалов. Это может быть достигнуто и помещением отходов в выработанные пространстве соляных шахт под землей, и вторичным использованием отходов. Наконец, возможен путь более рационального устройства самих отвалов — уменьшение площади, которую они занимают, устройство основания с системой удаления образующихся под соляной массой рассолов (рис. 54).

Мы привели лишь один эпизод борьбы с влиянием промышленных отходов на подземные воды. Промышленность в ходе технологических процессов выбрасывает массу самых разнообразных сточных вод. В составе их содержатся такие ядовитые вещества, как ртуть, никель, медь, органические ядовитые соединения и многие другие. Особенно опасны стоки, содержащие радиоактивные вещества. Все эти воды способны загрязнить и испортить реки и озера и подземные горизонты.

Опасность представляют не только сточные воды, но и дымы (газы), выбрасываемые в воздух промышленными предприятиями. Чего только они ни содержат: и сульфиды и сульфаты, и ангидриты азотной кислоты и пары соляной кислоты и многое другое. В конечном счете большинство этих газов оседает на поверхность либо вместе с пылью, либо с атмосферными осадками. А уж отсюда они держат путь с просачивающимися водами в породы, а затем в грунтовые воды. Чтобы представить себе размах этого процесса, укажем, что в районах химических предприятий, тепловых электростанций и других производств с атмосферными осадками выпадает до 2 — 4 г различных веществ на квадратный метр поверхности в год.

Наконец, промышленные предприятия часто забирают из подземных горизонтов воды для технических целей, истощая их запасы. В районах нефтяных месторождений при откачке так называемых наднефтяных вод часто происходят проникновение нефти в горизонты подземных вод и их порча.

Большие количества подземных вод используются для охлаждения турбогенераторов, станков и других механизмов. Часть из них может попадать в земную кору. Их опасность заключается не только в загрязненности маслами и различными примесями, но и в повышенной температуре (так называемое термозагрязнение) .

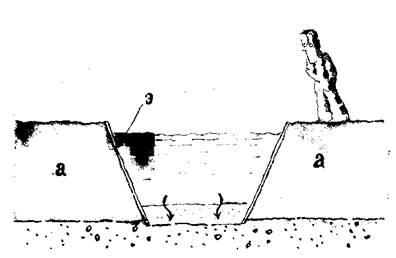

Рис. 54. Защита при помощи экрана (Э) от поступления из отвалов загрязненных вод Д в породы

Борьба с загрязнением поверхностных и подземных вод вполне возможна путем создания оборотного водоснабжения, когда вода, попав в производственный цикл, все время находится в его пределах. Хорошим методом является создание очистных сооружений, задача которых освободить воду от вредных растворенных и взвешенных примесей.

Примером современной очистительной системы является био-химочистка, созданная в Северодонецке. Здесь воды сначала очищаются от взвешенных механических примесей (ила, песка), а затем после усреднителей, понижающих концентрации химических веществ, направляются в специальные бассейны. Они достигают площади в тысячу квадратных метров. Здесь и происходит основная биологическая очистка. Микроорганизмы, привносимые с городскими отходами, должны перерабатывать все ядовитые органические примеси, превращая их в воду и углекислоту. Так же постепенно разрушаются различные загрязняющие неорганические соединения. После биологической очистки, пройдя отстойники, вода поступает в специальные пруды. Они служат для дополнительной очистки и озонирования. На этом все заканчивается. Получаемые воды могут смело сбрасываться в речную систему. Анализы показывают, что воды после этого оказываются очищенными на 98% от содержащихся в них примесей.

Город и вода

Вы едете по городу и любуетесь широкими асфальтированными улицами и площадями, высокими красивыми зданиями. Современные города с многочисленным населением занимают крупные территории, в значительной части густо застроенные.

Нью-Йорк со своим 14-миллионным населением занимает около 10 тыс. км2. Столица Японии Токио с населением почти в 10 млн. человек разместилась на площади только 573 км2.

Третий по величине город мира — Лондон при населении 8,3 млн. человек занимает площадь около 2000 км2. Москва со своими 8,1 млн. жителей размещается на территории 900 км2.

На пространствах, занимаемых городами, резко изменяются природные условия, определяющие существование подземных вод, и в особой степени — грунтовых. Большие асфальтированные площади понижают испарение и ухудшают условия инфильтрации воды в породы. Система водостоков, дренажей, коллекторов перехватывает атмосферные осадки и отводит их в речные системы или прямо в моря.

Все овраги, котлованы в пределах города, как правило, засыпаны. Многие реки канализированы, как это сделано в Москве с реками Яузой, Неглинкой, Пресней, Ходынкой и др. в одной из своих работ отмечает, что с момента возникновения Москвы на ее территории исчезло более 100 речек и ручьев. А ведь из их долин происходило дренирование или питание грунтовых вод.

Большую роль играет строительство метрополитена, подземных складов, транспортных туннелей и других подземных сооружений, в ходе которого откачивается и сбрасывается в поверхностные водостоки большое количество подземных вод.

Масса тяжелых зданий, целых кварталов и застроенных районов уплотняет рыхлые горные породы на глубину 15 — 20 м. Размеры пор уменьшаются, и соответственно сокращается водопроводимость пород. Подземные воды, встречая участки уплотненных песков, суглинков и других пород, могут обтекать их, изменяя условия движения подземных потоков.

Большое количество бытовых и промышленных отходов на территории города попадает в породы и, поступая в подземные воды, меняет их водообильность и состав. Особенно опасно загрязнение ядовитыми веществами и болезнетворными бактериями.

Наконец, города интенсивно эксплуатируют подземные горизонты для получения питьевой и технической воды. Об этом уже упоминалось в предыдущем разделе книги. Вот такие сложные условия существования подземных вод складываются в городе.

Если проанализировать различные факторы, то можно заметить, что одни из них истощают подземные горизонты, другие — повышают их уровень, третьи изменяют условия динамики потока вод под землей, наконец, четвертые — меняют состав и загрязняют их.

Совсем недавно для ряда городов было обнаружено явление самоподтопления. Оно развивается в результате утечек воды из водопровода, канализации и трубопроводов технических вод. Этому способствует также покрытие обширных площадей городов асфальтом и бетоном. В результате уровень грунтовых вод постепенно поднимается.

Во многих случаях в городах происходят процессы истощения глубоких горизонтов, опускание уровня грунтовых вод и формирование на отдельных участках пятен, как бы висящих в верхних частях массивов, образованных в результате течи коллекторов, емкостей, канализационных и прочих сетей.

Все это отрицательно отражается на экологической сети этих районов — изменяются почвы, растительность, микробиологические процессы. Часто изменение залегания грунтовых вод ведет к развитию ряда процессов — оползней, карста, разрушению зданий и сооружений, появлению плывунов, эрозии поверхности и т. д. Следует заметить, что влияние города на подземные воды распространяется далеко за пределы его территории.

Можно ли бороться с отрицательными воздействиями города на подземные воды? Что для этого нужно сделать?

Сельское хозяйство и вода

Представьте себе, что и сельское хозяйство может отрицательно влиять на подземные воды. В этом случае площади, на которых сказывается влияние этой области хозяйствования людей, в тысячу раз больше.

Но как может пахота воздействовать на грунтовые воды? Возьмем удобрения. Это слово звучит как внесение добра в почву. Действительно, растения нуждаются в азотных, фосфатных, калийных удобрениях. Но рассеивание азотных удобрений из воздуха или наземных установок приводит часто к тому, что они легко переходят в опасные для человека нитраты, которые в растворенном виде проникают вместе с талыми и атмосферными водами в почву и далее в грунтовые воды. Подземные воды, содержащие много нитрата, становятся просто опасными для человека. Их нельзя использовать для питья.

Фосфаты очень часто оказываются слаборадиоактивными, так как значительное их количество добывается из апатита. Внося их в почву, мы постепенно увеличиваем ее радиоактивность, а инфильтрующиеся воды переносят радиоактивные изотопы в подземные горизонты. Правда, радиоактивность эта невелика, но если учесть, что удобрения вносятся в почву в течение весьма длительного времени, то стоит задуматься над этим вопросом. Только в 1970 году в почвы было внесено более 39 млн. т удобрений и гербицидов.

Еще хуже обстоит дело с гербицидами и инсектицидами, вносимыми в почвы для борьбы с сорняками и вредителями.

В 1874 г. немецкий ученый Зайндлер синтезировал ДДТ. Он и не подозревал, что оказал человечеству плохую услугу.

Незадолго до второй мировой войны обнаружилось, что ДДТ является мощным инсектицидом. С тех пор колоссальные количества этого соединения набросаны на полях, в лесах и даже в жилых помещениях. Это вещество обладает удивительной стойкостью и поразительной способностью к миграции. Оно было найдено даже в молоке матерей. В Швеции, по данным Г. Лефрот, дети с материнским молоком получают дозу ДДТ, на 70% превосходящую допустимую. А в Австралии его количество в материнском молоке превысило тридцатикратный допустимый уровень. ДДТ был найден у пингвинов Антарктики. А из почв и лесной подстилки он переместился атмосферными водами в реки и подземные воды. В грунтовых водах было также обнаружено присутствие этого соединения.

Во многих странах и в том числе в СССР производство и употребление ДДТ и ряда других ядовитых инсектицидов и гербицидов запрещено. Засоряя и отравляя почвы, они затем могут переходить в подземные и речные воды.

Вносимые в почву на протяжении многих лет и проникающие в подземные воды гербициды наносят, как утверждают некоторые ученые, большой и непоправимый ущерб здоровью людей, а также губят животных.

Влияние сельскохозяйственных мероприятий проявляется и с другой стороны. Возьмем орошение. Поливные воды и воды, инфильтрующиеся из каналов, поступают прямо в подземные воды. Гидрогеологи, когда атмосферных осадков мало, говорят о преобладании ирригационного питания грунтовых вод. Особенно повышается уровень грунтовых вод при избыточном орошении, когда либо по незнанию, либо по нерадивости на поля подаются излишние количества воды. В этом случае уровень грунтовых вод быстро поднимается. Происходит также изменение их химического состава. Эти явления подтопления распространены в Иране, Пакистане, Северной Америке. В Узбекистане на Талимарском массиве уровень подземных вод поднялся за 12 лет на 10 — 12 м и достиг глубины 1 — 3 м от поверхности.

Противоположно действие осушения. На осушенных территориях является обычным понижение уровня грунтовых вод на 1 — 2 м. В этом случае происходят серьезные изменения в характере питания грунтовых вод. Большая часть инфильтрую-щейся атмосферной и талой воды попадает не в грунтовые горизонты, а перехваченные дренажами, отводятся в реки, озера, ручьи.

Если не принять защитных мер, результаты не замедлят сказаться. Прежде всего резко уменьшится количество грунтовых вод. Бывают случаи, когда уровень их падал ниже дренажных каналов. Но не только верхние горизонты терпят в этом случае урон. Даже глубоко залегающие артезианские воды и те сокращают водообильность. В Полесье было зарегистрировано

падение уровня напорных вод. Эти неприятные явления заставляют проводить осушение с тщательным наблюдением за состоянием подземных вод.

Как важно влияние сельского хозяйства на подземные воды? Можно ли защитить их от пагубного воздействия этой стороны хозяйственной деятельности людей?

Защита подземных вод

Было время, когда никто не думал охранять или защищать подземные воды. В XIX веке во многих странах Европы регулярно возникали желудочно-кишечные заболевания. Сотни тысяч людей страдали этими тяжелыми болезнями. Никому не приходило в голову, что частой причиной этих эпидемий является загрязнение питьевой воды, получаемой из колодцев и скважин. Такому положению способствовало слабое развитие микробиологии и бактериологии. Лишь в самом конце прошлого века и начале XX обнаружилось влияние загрязнения источников подземных вод на здоровье людей.

После второй мировой войны началось бурное развитие химической промышленности, автомобильного транспорта, городского строительства. В нашей стране до Великой Отечественной войны велась планомерная борьба с бактериальным заражением водоносных горизонтов. В 50 — 60-х годах встал вопрос об охране и защите подземных вод от бытовых и промышленных стоков. Возникла опасность истощения их в районах горнодобывающих предприятий, городских водозаборов, промышленных предприятий.

Возьмем в качестве примера Украину. Здесь в 1969 году в сутки отбиралось 8 млн. м3 подземных вод, а по расчетам гидрогеологов можно брать только 6 млн. м3. Вот и получается, что каждый год берется на 2 млн. м3 воды больше, чем позволяет природа. А с ней шутки плохи. Такой непомерный забор воды ведет к снижению уровней подземных вод и резкому уменьшению их запасов.

Во всесоюзной кочегарке — Донбассе, чтобы обеспечить добычу угля из 300 шахт, каждые сутки откачивается 500 тыс. м3 воды. Другой объект — Белозерский железорудный комбинат. Здесь каждый день выбрасывается из земли 100 тыс. м3 драгоценной воды. И вот результат — многим населенным пунктам Запорожской области может не хватить воды.

На территории Украины имеется 450 самоизливающихся скважин. Из них каждый день вытекает до 40 тыс. м3 воды. Небольшая часть ее используется, а другая часть заболачивает и засолоняет грунты. Но самое неприятное явление вследствие их деятельности — это истощение водоносных горизонтов.

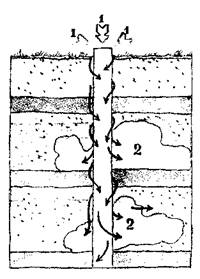

Рис. 55. Старые скважины — путь к загрязнению глубоких горизонтов подземных вод:

1 — загрязненные поверхностные воды, поступающие по затрубному пространству и через устья; 2 — сточные воды, проникающие через корродированные участки труб в подземные воды. Стрелки — направление движения воды

Не всегда мы относимся бережно к этому дару природы. Так, в Киеве ценнейшие подземные воды на 40 — 50% идут для нужд производства, в то время как можно было бы использовать любые непитьевые воды.

Загрязнение подземных горизонтов может идти разными путями. Это могут быть атмосферные осадки, насыщенные промышленными и автомобильными газами, просачивающиеся через поверхность земли, потоки воды из поврежденных канализационных сетей. Промышленные стоки могут легко проникать через карстовые каналы, трещины либо старые заброшенные скважины и колодцы.

Опасность проникновения вод через старые буровые скважины особенно велика, так как через них загрязняющие потоки могут проникать сразу в несколько горизонтов (рис. 55).

Приведем пример. На территории Украины в 1969 г. было выявлено 2207 скважин, из которых 326 требовали серьезного ремонта, а 1881 — немедленной ликвидации.

Геологическими организациями принят ряд мер для упорядочения эксплуатации водоносных горизонтов. Ученые и инженеры разработали много интересных методов для охраны подземных вод.

Как, например, уменьшить инфильтрацию в породы промышленных отходов из разных котлованов или грунтовых емкостей (так называемых накопителей)? Ведь необходимо сделать так, чтобы стенки и дно не пропускали отходы.

Как будто бы просто! Но когда стали заниматься решением этой проблемы, все оказалось очень сложным. Применили уплотненный глинистый грунт. Получилось и дорого, и неэффективно. Он довольно хорошо пропускает растворы. Сделали затем экранирование дна и стенок полиэтиленовой пленкой. Как будто немного дешевле и надежней. Но... укладка такого экрана очень трудоемка, имеется опасность прорастания растений и взаимодействия с химическими реактивами.

Давайте посмотрим, как в Казахстане экранируют отвал фосфогипса (отход химической промышленности): сначала выравнивается и укатывается катками поверхность, затем она обрабатывается гербицидами, чтобы растения не повредили покрытия. На нее кладут пятисантиметровый слой асфальта. Но это не все. Асфальт покрывают битумно-латексной эмульсией в три слоя по 2 мм. Но и это не все. Сверху кладут металлическую сетку. Ее затем покрывают трехсантиметровым слоем асфальта. Авторы считают, что такой экран не будет пропускать растворы. Однако полной уверенности в этом нет.

За рубежом и у нас сейчас модны противофильтрационные стенки глин, имеющих в своем составе очень мелкие частицы (высокодисперсные). Однако и это не решение вопроса. Ученые ищут. Конечно, и существующие экраны — значительный шаг вперед. Когда их не было, загрязнение подземных вод из накопителей отходов было особенно интенсивным.

Так, на одном из фенольных заводов несколько десятков лет назад были захоронены отходы, но до сих пор они загрязняют грунтовые воды и реки района.

Перед нами водозабор — несколько буровых скважин и сооружения для коллектирования воды. Ведь это особенно уязвимое место. В соответствии с имеющимися законами вокруг таких водозаборов, для предупреждения их загрязнения создаются зоны санитарной охраны подземных вод. Это не только небольшие участки вокруг забора (так называемый первый пояс санитарной охраны), но и обширная территория, окружающая первый пояс. Во второй зоне необходимо исключить любые пути поступления загрязненных поверхностных и сточных вод в толщу породы.

В СССР, созданы специальные гидрорежимные станции, которые обязаны контролировать охрану подземных вод от загрязнения и истощения. Роль этих станций в защите подземных вод весьма велика. Они выполняют благородную работу, которая позволяет предупредить порчу и уничтожение важнейших источников питьевых вод.

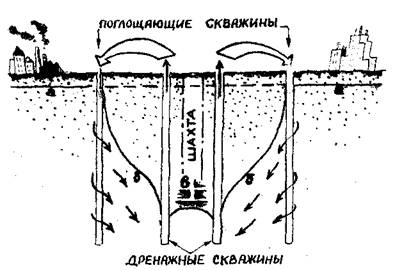

Рис. 56. Борьба с падением уровня подземных вод вокруг шахт с помощью откачиваемых вод, создающих гидрозавесу (по ):

а — уровень подземных вод до разработки месторождения; б — уровень, поддерживаемый искусственно; в — разрабатываемое осушенное полезное ископаемое

Орошение является крупнейшим потребителем воды. К примеру, на Украине для орошения расходуется до 70% всей добываемой пресной воды. Половина этого количества идет на испарение и усваивается растениями. А вот от 20 до 60% воды возвращается в виде возвратного стока. Но эти избыточные воды в большинстве случаев загрязнены. Они часто содержат гербициды, ядохимикаты, нитраты, весьма опасные для здоровья людей. Много в них и минеральных примесей.

Такие избыточные воды перехватываются системой дренажей и открытых каналов. Как предотвратить загрязнение ими подземных горизонтов? Этот вопрос еще ждет своего решения.

Вот еще одна трудная проблема. Разработка полезных ископаемых шахтами и карьерами требует откачки больших масс воды. Из года в год подземные воды вокруг только карьера или шахты выкачиваются и отправляются в реки. Города и населенные пункты в зоне их депрессионной воронки могут в этом случае лишиться питьевой воды.

для борьбы с этим явлением предложил оригинальный метод устройства гидрозавесы. Он основан на том, что откачиваемые из карьера или шахты воды не сбрасываются «на сторону», а полностью возвращаются в подземные горизонты, откуда они были взяты. Для этого вокруг горного предприятия устраиваются поглощающие скважины, куда и направляется откачиваемая вода. Возникает замкнутое кольцо местного питания подземных вод, внутри которого размещается обезвоженный участок шахты или карьера (рис. 56). Появление такой гидрозавесы приводит к интересному явлению обтекания участка поступающими сюда подземными водами, двигающимися в сторону естественного уклона.

Сейчас гидрогеологи работают над задачей управления подземными водами. Это значит, что прежде всего необходимо знать заранее, как будут изменяться их количество, уровень подземных горизонтов, химический состав в связи с развитием городов, промышленности, сельского хозяйства.

Человек может и обязан научиться влиять на подземные воды. Искусственно пополнять, очищать, а когда нужно, понижать их уровень. Эти задачи современной гидрогеологией успешно решаются. Человек должен по-хозяйски управлять подземными водами.

Искусственные — естественные подземные воды

Что это за абракадабра? И искусственные и одновременно естественные? Мы знаем как образуются грунтовые воды. «Сырая», неочищенная, дождевая, реже загрязненная сточная и любая другая вода проникает в породы, проходит через них, как через естественный фильтр, и вот результат — чистая подземная вода.

Почему бы не подменить природу на первом этапе? Давайте искусственно направлять любую воду, находящуюся в нашем распоряжении, в толщу пород, а остальное предоставим естественным процессам. Тогда начнут образовываться либо новые водоносные горизонты, либо дополняться массой воды старые.

Вот и появятся искусственные — естественные подземные воды, которые могут явиться хорошим дополнением к существующим запасам.

Первый опыт такого воспроизводства подземных вод был осуществлен в Глазго (Шотландия) в 1810 году. В конце XIX века метод искусственного пополнения подземных вод стал довольно широко использоваться в Европе. В ФРГ и ГДР, где получение питьевых вод базируется в основном на подземных водах, искусственное увеличение запасов подземных вод стало важнейшей частью водоснабжения.

Искусственные воды являются основой водоснабжения таких городов, как Дрезден, Гамбург, Берлин и многих других. В Англии и США искусственное подпитывание водоносных горизонтов широко используется не только для пополнения запасов, но и для предупреждения проникновения в водоносные горизонты морских вод.

Рис. 57. Вот как прост фильтрационный бассейн:

Э — экран, а — песчано-глинистая порода

В США впервые получение подпитывания подземных вод было произведено в 1889 году в штате Колорадо. В настоящее время в этой стране имеются сотни систем для искусственного получения подземных вод. Ежегодно почти во всех штатах получаются из них многие сотни миллионов кубических метров пригодной для питья воды.

Используется пополнение подземных вод и в других странах: Финляндии, Швеции, Швейцарии, Нидерландах и т. д.

В Советском Союзе этим вопросом долгое время мало интересовались. Однако теперь он превратился в одну из важных народнохозяйственных задач. Возникла необходимость пополнения запасов многих водоносных горизонтов, создания запасов пресных вод там, где их нет, и решения других практических вопросов.

В настоящее время в нашей стране уже имеется несколько десятков комплексов, которые осуществляют искусственную подпитку подземных вод. С каждым годом количество их возрастает. Как же осуществляется на практике искусственное образование подземных вод?

Первый путь — это увеличение поступающего в породы количества воды способом естественной инфильтрации. Наиболее часто это достигается с помощью так называемых инфильтра-ционных бассейнов. Они представляют собой либо котлованы, либо траншеи, либо участки, огороженные дамбами или даже валиками (рис. 57).

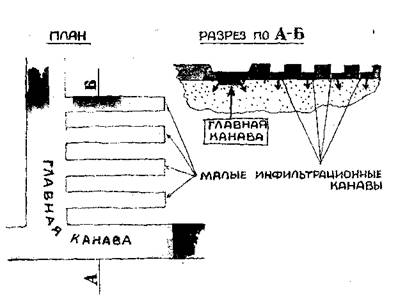

Рис. 58. Канаво-бороздовый метод

Такие инфильтрационные бассейны имеют площадь от сотен до нескольких тысяч квадратных метров. Глубина их обычно невелика — 1 — 2, редко 3 м. Эти бассейны заполняются слоем воды от 0,5 до 2,5 м. Устройство бассейнов разнообразное. Иногда они представляют собой прямоугольные участки, а иногда это каналы длиной 0,5 — 2,0 км и шириной 10 — 15 м. В такие бассейны вода подается в течение 4 — 5 дней тонким слоем. По мере наполнения бассейнов взвешенные тонкие частицы или просто муть постепенно забивают поры песка. Это ведет к уменьшению количества проникающей в грунт воды. Приходится бассейны отключать и приступать к их очистке. После снятия слоя в 1 — 3 см бассейн снова заполняется. В течение года эту процедуру приходится проводить до 4 — 5 раз. Чтобы пополнение подземных вод искусственным потоком не прерывалось, приходится устраивать систему бассейнов, последовательно работающих и очищаемых.

Повышение эффективности бассейнов сейчас достигается предварительной химической и механической очисткой воды, подаваемой в инфильтрационное устройство.

Инфильтрующаяся вода обычно проходит в песчаных породах путь от 30 до 120 м и более. Время, необходимое для прохождения этого пути, зависит от плотности песков и колеблется от 80 до 200 дней. Примером такой подготовки может служить фильтровальная станция Хостервиц (ГДР), снабжающая водой Дрезден. Здесь вода, получаемая из реки Эльбы, направляется сначала на химическую обработку, затем на специальные фильтры. На последнем этапе она аэрируется и уже тогда поступает в инфильтрационный бассейн площадью 20X150 м.

Другой системой создания искусственной инфильтрации является канаво-бороздовой. Для этого сооружается система канав или борозд по контуру или по деревообразной схеме. Ширина этих канав и борозд по верху 1 — 3,5 м, а по дну 0,3 — 1 м. Глубина зависит от рельефа. Такие системы особенно полезны там, где нужно использовать для подпитки подземных вод паводковые речные воды (рис. 58). Реже для инфильтрации воды используются шахты, колодцы или карьеры.

Если ставить целью пополнение водоносных горизонтов, залегающих на большой глубине, да к тому же перекрытых мощной толщей водонепроницаемых пород, то, как видно, ни бассейны, ни канавы не помогут. В этом случае устраивается буровая скважина, и через нее под давлением ведется закачка воды в требуемые горизонты. Конечно, перед закачкой вода должна пройти очистку от механических примесей и бактерий. Скорость такой закачки колеблется от 0,006 до 0,06 м3 в секунду. Эти работы дорогостоящи, сложны по своей организации и не всегда дают положительный результат.

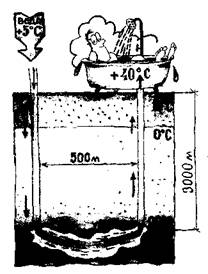

Рис. 59. Искусственное получение горячей воды путем устройства «горячего» котла (по Ю. Дядькину)

Обычно для инфильтрации используют атмосферные, речные и озерные воды. Последние десять лет стали довольно широко использовать промышленные стоки. Можно с уверенностью предполагать, что за этим методом стоит будущее. Говоря об искусственных подземных водах, необходимо упомянуть о производ-

стве термальных вод. Установлено, что на глубинах от 2 до 4 км от поверхности температура горных пород может оказаться 100 — 160° предложил получать искусственную термальную воду путем устройства двух глубоких скважин на расстоянии 500 м. Если в одну из них нагнетать воду, тогда из второй скважины будет поступать горячая вода или пар (рис. 59).

Есть и другие предложения для получения термальных вод путем использования естественного тепла земли. Этим путем удается создать мощные тепловые станции на искусственных термальных водах.

БУДУЩЕЕ ГИДРОГЕОЛОГИИ

Вот и пришел конец нашего путешествия по стране «Подземные воды». Гидрогеология сегодняшнего дня уже отличается от гидрогеологии 50-х годов. Не только развивается наука, но и меняются подземные воды. Давайте попробуем представить себе будущее этой важной для человечества области знания.

С каждым годом увеличивается население Земли, а пресных вод, пригодных для питья, становится все меньше. В результате развития промышленности и городов все большее количество рек превращается в потоки непригодных вод. Уже из многих рек не только нельзя пить, но и даже купаться в них.

Выход из такого положения для человечества — прежде всего в широком использовании подземных вод. А это требует организации охраны регулирования и управления этим важнейшим ископаемым, расширения искусственного воспроизводства подземных вод. Это одна из главнейших задач гидрогеологии.

Мы много говорим о подземных минеральных водах. Они — бесценный дар природы, неистощимый источник здоровья. Их очень много в земной коре, а используется лишь небольшая часть. Здесь гидрогеологам предстоит немало поработать.

Вода важный поставщик брома, йода, калия, стронция и ря-, да других необходимых для промышленности элементов. И тут слово за гидрогеологами. Нужно найти эти воды, разведать их количество и предложить промышленности.

Подземные моря и океаны таят в себе грандиозные запасы тепла. Отопление городов, использование в теплицах и оранжереях, перевод многих производственных процессов на использование тепла подземных вод — это грандиозная задача. Ведь это тепло может быть с успехом применено для освоения северных районов нашей страны, для создания городов за полярным кругом, в которых несмотря на мороз будут на улицах расти пальмы, а в садах шуметь деревья, сгибающиеся под тяжестью плодов.

А если учесть, что термальные воды пользуются необычайно широким распространением, то становится ясным, насколько перспективно их будущее. Соответственно возникает еще одна важнейшая задача гидрогеологии — найти и помочь использовать их для нужд страны.

Гидрогеологи должны решить массу проблем, связанных с переброской сибирских рек. Эта грандиозная задача не может быть решена без гидрогеологического обоснования.

Одной из крупнейших общечеловеческих задач является защита подземных вод от загрязнения. Охрана этого бесценного дара природы должна стать делом каждого гражданина нашей страны.

А сколько еще не названных задач! Тут и орошение, и осушение, глобальное изучение закономерностей движения подземных масс воды. Близится время, когда гидрогеология шагнет в космос. Можно ожидать, что Марс и Луна в своих недрах богаты внутрипланетарными водами. Во многих случаях методы гидрогеологии могут быть перенесены и на другие планеты.

Впереди много труда, много успехов и неизбежных ошибок, но гидрогеология — наука XX века — смело идет вперед!

Что еще читать о водах под землей.

Подземный океан. М., Географиздат, 1962.

, Невидимый океан. М., Недра, 1978.

Вода под землей. М., Наука, 1976.

Степь и вода. М., Мысль, 1977.

Подземные воды — наше богатство. М., Недра, 1976.

Подземная вода. М., Наука, 1975.

Гидрогеология и инженерная геология. М., Недра, 1971.

Оглавление

А что Вы знаете о воде?

Простая и странная, обыденная и загадочная

Вода постепенно раскрывает свей тайны

Тайна рождения воды

Вода и жизнь

Вода и цивилизация

Воды так много и так мало

Видимая и невидимая

«Вечное» движение

Изменяется ли количество воды на Земле?

Угрожает ли человечеству водяной голод?

Откуда ее столько под землей?

Загадки воды под землей

Откуда же вода в пустыне?

Может ли вода просочиться до центра Земли?

Опять недоуменный вопрос

Катастрофа на острове Мартиника

Невидимые реки

Водяная скатерть

Реки и озера под землей

Вода возвращается на поверхность

Легенды и действительность

Подземные моря и океаны

«Французское чудо»

Вода, рвущаяся вверх

Океаны и моря под землей

Смерть от жажды на баке с водой

Многоликие воды

Пресная и соленая, горькая и ядовитая

Моря соленой воды под землей

Радиоактивные

Можно ли заправить машину водой вместо бензина?

Богатства, плавающие в воде

Жара и мороз

Город будущего

Кипяток под ногами

Чудесный дар природы

Помидоры и огурцы, бананы и яблоки у полярного круга

Вода-скала

Где же она?

Знахари и шарлатаны

«Ищейная» лоза и радиостезия

Вода, где ты?

Слово за техникой

Спутники и воды под землей

Когда вода становится врагом

Утопающие богатства

Враг строителей

Падающая колокольня и погружающийся город

Искусственные моря и грунтовые воды

Подземные воды — предвестник и причина катаклизма

Здоровье людей и подземные воды

Лучшие питьевые воды

Берегитесь плохой воды

Существует ли живая вода?

Воды, несущие здоровье

Богатырская вода

Еще многие другие

Чудесные источники

Чехословакии

В Болгарии

Минеральные воды Земли

Хлеб, рис, овощи и воды под землей

Земля жаждет

Печальный опыт

Можно ли орошать подземными водами

Затопленная земля

Беречь бесценный дар природы

Человек истощает подземные воды

Промышленность угрожает воде

Город и вода

Сельское хозяйство и вода

Защита подземных вод

Искусственные — естественные подземные воды

Будущее гидрогеологии

Что еще читать о водах под землей

Л25 Занимательная гидрогеология. — М.: Недра, 1979. — 157 с, ил. 59

ИСБН

Автор в популярной форме знакомит читателя с основными элементами гидрогеологии и современными проблемами этой науки. Большое внимание уделяется охране подземных вод как одной из важных частей учения о сохранении природной среды.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |