Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

Все больший вклад в композицию состава подземных вод вносит человек. Удобрения, рассеиваемые на пахотных землях, растворяясь, постепенно инфильтруются в грунтовые воды. На тепловых электростанциях из системы гидрошлакоудаления поступает целый набор веществ, из которых нельзя не отметить сернистую кислоту и углекислоту.

Многие неприятные ядовитые соединения проникают в подземные воды на территориях химических производств. В городах под землю уходят зараженные бытовые стоки, среди которых основное место отводится моющим порошкам и другим производным современной бытовой химии. Цивилизация вносит серьезные коррективы в химический состав подземной воды.

Часто можно слышать выражение: «Какая здесь жесткая вода!». В такой воде плохо смывается мыло, не промываются волосы, медленно развариваются овощи, мясо, крупы. Совершенно противоположны качества «мягкой» воды. Получается — жесткая вода — «жестокая», а мягкая — «добрая». Но это не совсем так. В последние годы установлено, что в районах, где для питья используются мягкие воды, люди более расположены к инфарктам. Значит, мягкая вода не всегда «добрая».

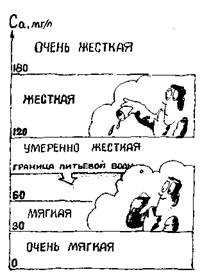

Что же такое жесткость? Это качество воды, зависящее от содержания солей кальция и магния. Чем их больше, тем жесткость выше (рис. 27). Вместе с тем если кипятить воду, то часть этих солей (главным образом карбонатных) разрушится и перейдет в осадок. Поэтому можно говорить об общей жесткости — суммарном содержании кальциево-магниевых солей, а также временной жесткости — удаляемой при кипячении — и постоянной жесткости — остающейся после кипячения. Это очень важно, что часть жесткости устраняется кипячением. Такая особенность воды широко используется в промышленности и в быту.

Рис. 27. В зависимости от содержания иона кальция (или маг ния) воды могут быть жестки! и мягкие, пригодные и не при годные для питья

Прежде чем варить пиво, выделывать кожи или производить сахар, всегда устанавливается величина жесткости воды. В жестких водах многие производства оказываются невозможными. Да и пить воду высокой жесткости нельзя. Вот и получается, что вода воде — рознь. Мы встречаем прекрасные пресные воды, содержащие мало солей, и жесткие, неприятные на вкус воды, засоренные кальциево-магниевыми солями.

Широко распространены в земле воды, содержащие хлориды натрия и калия. Эти воды солоноватые или совсем соленые. Если к ним добавляются еще хлористо-магниевые соединения, то они становятся горько-солеными.

Иногда воды оказываются ядовитыми. Чаще всего с ними мы встречаемся в промышленных районах и особенно на территориях химических комбинатов. Такие грунтовые воды могут содержать и ядовитые химические соединения, различные кислоты, вредоносные бактерии. Мы теперь видим, насколько разнообразны подземные воды, как они многолики.

Моря соленой воды под землей

Давайте возьмем литр воды из колодца и поставим его на огонь. Дадим воде вскипеть. На стенках нашего сосуда останется белый налет солей. Это так называемый плотный остаток. Взвесив его, мы получим примерное представление о том, сколько содержалось солей во взятом нами литре воды.

Если в колодце была пресная вода, то масса плотного остатка (на один литр воды) не будет превышать 0,5 — 1 г. В воде, соленой на вкус, плотный остаток составит от 1 до 50 г/л. Если же остаток окажется больше 50 г/л, то тогда мы имеем дело с рассолом. Общее количество солей в рассолах может достигать 100 и даже более 500 г/л. В последнем случае масса растворенных солей приближается к массе воды.

В этом удивительном разнообразии подземных вод, на первый взгляд, трудно разобраться. Многие годы трудились ученые, выполняя тысячи химических анализов подземных вод, и постепенно картина прояснилась. Оказалось, что вся их много-ликость укладывается в несколько больших групп. предложил делить их на три больших класса: 1) гидрокарбо-каткыс — в которых преобладает гидрокарбонат (НСОз), это, как правило, хорошие питьевые воды; 2) сульфатные, содержащие сульфатный ион (SO42); 3) хлоридные, содержащие ион хлора, придающий воде солоноватый или соленый вкус. Особенно много хлора содержат рассолы.

Теперь, когда мы узнали об основных химических классах подземных вод, встает другой вопрос: все они перемешались и встречаются вместе или природа их разложила по «полочкам»?

Природа поступила разумно: пресные, приятные на вкус гидрокарбонатные воды занимают верхнюю часть земной коры. Это очень удобно для людей, так как дает возможность получить питьевые воды из неглубоких источников.

В нижних этажах напорных бассейнов, наоборот, преобладают воды с высоким плотным остатком (до 200 г/л и более). Это область, где царствуют рассолы. Примером может служить Подмосковный артезианский бассейн. Здесь в верхнем этаже, как правило, развиты напорные гидрокарбонатные воды с малым содержанием солей. На нижнем этаже преимущество остается за рассолами. Так, в одной из скважин г. Москвы с глубины 1 500 м была получена вода, имеющая плотный остаток более 250 г/л. Такая же картина наблюдается и в большинстве других напорных бассейнов, что свидетельствует о широком распространении соленых вод и рассолов под землей.

Встречаются соленые воды и рассолы и в ненапорных бассейнах. Их регистрируют чаще всего на территориях месторождений каменной соли, на участках древних оросительных систем и, наконец, у берегов и в донных слоях морей и океанов.

Возникает законный вопрос: «Откуда берется столько соли в подземных водах?» Ученые установили, что источниками солей могут служить прежде всего породы, по которым движутся подземные водотоки, а затем морские воды, захваченные из водоемов накапливающимися донными отложениями. В порах отлагающихся на дне морском песков или глин, конечно, будет удерживаться соленая морская вода. Специалисты ее называют захороненной водой.

Источником солей может также служить современная морская и океанические воды, инфильтрующиеся по порам и трещинам пород, слагающим берега.

Свою лепту вносит и человек. Стоки химических заводов и ряда других промышленных предприятий часто бывают насыщены солями. Наконец, соли накапливаются при неправильном ведении орошения и непродуманной системе удаления излишков поливных вод. Таким образом, существует немало источников засоления подземных вод.

Радиоактивные

В далеком 1896 году супругами Кюри и Беккерелем впервые было открыто явление радиоактивного распада. Затем обнаружилась целая группа элементов, обладающих способностью к самораспаду. А уже в 1902 году в минеральных источниках было установлено присутствие радона. Тогда люди узнали о существовании радиоактивных вод.

Затем с годами было обнаружено, что многие воды под землей содержат радий. Более того, это оказалось не редкостью, а широко распространенным явлением. Как правило, радиоактивность присуща соленым подземным водам и рассолам. Этими водами интересуются бальнеология и народное хозяйство. Поэтому возникло целое направление в науке о воде под землей, получившее название «радиогидрогеология».

Ученые установили, что в подземных водах встречаются главным образом радон, радий, уран и торий. Эти удивительные элементы обладают способностью к радиоактивному распаду. Наиболее тяжелым по массе является уран. Он медленно самораспадается, темп t его разрушения оценивается по периоду полураспада, т. е. времени, необходимому для распада половины массы. Для урана он равен 4,5 млрд. лет. В результате его распада образуется ряд новых элементов и среди них радий, который имеет период полураспада 1 590 лет. Распадаясь, он также дает жизнь целой серии новых элементов и среди них радону. Этот последний, в свою очередь, имеет период полураспада только 3,8 дня.

Самостоятельную семью радиоактивных элементов дает торий, период полураспада которого крайне мал. В подземных водах иногда встречаются некоторые из элементов — продуктов его распада.

Конечно, радиоактивных элементов в водах под землей крайне мало. Содержание радия измеряется миллионными долями миллиграмма в литре воды. Несколько больше содержится урана. Его количество оценивается в десятках тысячных, тысячных и редко в сотых долях миллиграмма на литр. При этом следует добавить, что в разных типах подземных вод содержание радиоактивных элементов отличается в сотни и тысячи раз. Откуда же в подземных водах берутся радиоактивные элементы?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, содержат ли их поверхностные воды. Оказывается, содержат. Было установлено, что в водах рек, озер, морей и океанов всегда присутствует то или иное количество радия и урана.

Теперь как будто все ясно. Вода из поверхностных источников инфильтруется в землю и привносит радиоактивные элементы в водоносные горизонты. Однако в подземных водах концентрация радия и урана в сотни и даже тысячи раз больше, чем в составе поверхностных вод. И еще одна подробность: в реках, озерах, морях и океанах не содержится радон, распространенный только в подземных водах.

Явно, что имеется еще какой-то путь проникновения радиоактивных элементов. Другим источником радиоактивности могут явиться сами горные породы, через которые фильтруется вода. Известно, что во многих породах содержатся минералы, в состав которых входят радий, уран, радон или продукты распада тория. Потоки подземных вод, постепенно растворяя эти минералы, как бы «выхватывают» содержащиеся в них радиоактивные элементы.

Возможен и третий путь — поступление его в воды под землей из глубоких недр. Об этом можно судить по появлению в вулканических продуктах радиоактивных элементов. В них встречено более 20 радиоизотопов и среди них уран, торий радий и др.

Радиоактивные элементы содержатся и в космических телах. Многие из падающих на землю метеоритов включают те или иные радиоактивные элементы. Таким образом, космическое вещество также является источником поступления радиоактивных изотопов в подземные воды.

Наконец, все более крупным источником становятся радиоактивные отходы биологические и промышленные. Вместе с атмосферными осадками попадают в воды под землей продукты ядерных взрывов. Особую опасность представляют жидкие радиоактивные отходы. В 1960 г. только в США количество этих отходов составило 1010 л, или 10 млн. м3. Как мы видим, источники поступления радиоактивных изотопов в подземные воды весьма разнообразны.

Можно ли заправить машину водой вместо бензина?

Что за странный вопрос? Конечно, нет. Но не будем торопиться. Как-то в один из дней к водопроводной колонке лихо подкатил новенький «Москвич». Из машины вышел водитель и подошел к крану. Удостоверившись, что вода идет, он вынул шланг. Один конец шланга был присоединен к крану, а другой к бензобаку. Прохожие с удивлением стали останавливаться. Кто-то даже сказал водителю: «Вы, наверно, что-то перепутали, воду нельзя лить в бензобак». Однако водитель спокойно продолжал эту странную операцию. Затем он снял шланг и положил его на место. Закрыв бензобак, водитель занял место у руля. Мотор мягко заработал, и машина тронулась, быстро набирая скорость. Удивленные свидетели этой сцены долго стояли на тротуаре, смотря вслед удивительной машине. Действительно, двигатель внутреннего сгорания, работающий вместо бензина на воде, — это нечто невиданное.

Это не сказка, а быль. Дело в том, что в одном из украинских институтов после длительных поисков был создан новый препарат, получивший наименование ЭАВ. Это вещество способно эффективно разлагать воду на кислород и водород. В свободном виде эти два газа обладают высокой потенциальной энергией. Создать двигатель, в котором горючим служат эти газы, не является проблемой.

Случай, о котором мы рассказали, — это опытная эксплуатация подобного автомобиля. Конечно, сделаны еще только первые шаги. Препарат ЭАВ пока стоит очень дорого, но лиха беда начало.

В будущем вода может быть не только источником питьевого и технического водоснабжения, но и поставщиком энергии. Заметим, что этот путь развития автотранспорта поможет решить проблему загрязнения воздуха городов. Тогда подземные воды приобретут особое значение как самый доступный и дешевый источник энергии для заправки автомашин, ибо они практически вездесущи на просторах всех континентов.

Богатства, плавающие в воде

Чего только в воде нет! Мы уже отмечали, что в ней есть все элементы периодической системы . А что если использовать подземные воды как жидкую руду для добычи нужных нам веществ? Оказывается, что это вполне возможно.

Использование подземных вод в этих целях уже имеет длинную историю. Еще в IX — XI веках начали использовать соленые воды и рассолы из-под земли для выпаривания из них поваренной соли. Такие промыслы существовали в Польше, Германии, Италии, России и в других странах. В древней Руси соли извлекались на территориях теперешних Кировской, Ярославской, Пермской и других областей. Некоторые населенные пункты в своих названиях сохранили память о тех далеких временах, например — Соликамск, Сольвычегодск и др.

На пользующемся мировой известностью курорте Карловы Вары (ЧССР) из подземных источников с XIX века добываются тысячи тонн глауберовой соли и соды. Во время Великой Отечественной войны москвичи также приспособились получать соль из подземных вод.

В XX веке использование подземных вод как «жидкой руды» с каждым годом стало неуклонно расти. Теперь гидрогеологи ищут воду не только для питья и технических нужд, но и как промышленное сырье.

В подземных водах в высоких концентрациях находятся такие элементы, как йод, мышьяк, бор, калий, никель, вольфрам, литий, медь, свинец, цинк, германий и др. Однако использование огромных минеральных богатств подземных вод находится пока еще на недостаточном уровне. Расширение его — вопрос ближайшего будущего.

Пожалуй, наиболее широко в настоящее время осуществляется добыча из подземных источников йода и брома. Достаточно сказать, что йод и значительную долю брома в СССР получают из подземной воды.

Пригодными для экономического использования йода считаются подземные воды, содержащие в литре 20 мг йода. Во многих скважинах содержание йода оказывается от 70 до 200 мг/л и даже более. Иодо-бромные подземные воды встречаются во многих областях СССР: в Предкавказье, Средней Азии, Азербайджане, Пермской области, Сибири. Построен и работает целый ряд йодо-бромных заводов.

О количественном содержании некоторых веществ в подземных водах можно судить по данным анализов воды. Так, например, в 1 л воды из скважины, пройденной в Западном Предкавказье, содержание йода оказалось равным 42 мг и брома 241 мг.

Специалисты подсчитали, что только из одной скважины в течение года при имеющейся производительности можно получить до 400 т йода и около 5 000 т брома.

Часто йодо-бромные воды связаны с нефтяными месторождениями, что обусловлено образованием нефти из морских растений и организмов, содержащих также бром и йод. В ряде стран за рубежом из подземных вод осуществляется добыча бора, лития, германия, мышьяка. Но все это пока в сравнительно малых количествах.

В литературе имеются описания скважин, выдающих горячие рассолы, в составе которых много разных металлов. Так, по данным шведских ученых, в районе Красного моря в горячих рассолах присутствуют железо, марганец, цинк, свинец, медь и другие металлы. Все это открывает возможность использования термальных вод, содержащих металлы, как жидкой руды. Таким образом, сокровища подземных вод ждут человека.

Чтобы завершить наш рассказ о растворенных в воде веществах, нельзя не отметить, что они часто тесно связаны с месторождениями существующих руд. Поэтому для геологов возрастание концентрации какого-либо элемента в водоносном горизонте является указанием на соответствующее месторождение руд. Опираясь на эту закономерность, ученые разработали так называемый гидрохимический метод поисков полезных ископаемых. Так, подземные воды помогают искать рудные месторождения.

ЖАРА И МОРОЗ

Город будущего

Сибирь зимой — горы снега, бураны, морозы. Но вот представьте себе, что вы входите в город. Снега не видно — чистые тротуары. Вы идете вдоль зеленеющих деревьев. Кое-где их ветви согнулись под весом спелых плодов. По улицам движутся автомашины, но ни гари, ни дыма, ни копоти. Тепло, люди ходят в легких костюмах. Заходите в дома, всюду тепло и уютно. Город залит электрическим светом. Вы устали после дальней дороги. И вам предлагают искупаться в бассейне-озере, которое здесь же рядом. Вокруг веселое оживление купающихся, а вне купален сидят любители-рыболовы с удочками.

Конечно, это пока только фантазия, но она вполне реальна. Город будущего покрыт легким совершенно прозрачным пластмассовым куполом. Воздух внутри купола кондиционируется. Под тротуарами и мостовыми проложены трубы, по которым движется горячая вода, поступающая из скважины.

Энергию для работы кондиционеров, электроосвещения, заводов получают от ТЭЦ, работающей на горячей подземной воде. Автотранспорт и некоторые двигатели используют в качестве горючего воду методом ее разложения, поэтому выхлопные газы обогащают атмосферу под куполом водяным паром и кислородом. Плодовые деревья и ягодники, оранжереи и теплицы круглый год дают фрукты, плоды и цветы благодаря подогреву почвы горячими подземными водами, текущими по трубам, проложенным на небольшой глубине.

Купальные бассейны-озера наполнены опять той же горячей водой, поступающей из скважин.

Заметьте, что чудеса города будущего имеют реальную основу. Они могут быть созданы использованием горячих подземных вод. Применение этих вод и вывод их на поверхность для современной техники вполне возможны. Более того, получаемая таким образом тепловая энергия наиболее дешевая.

В нашей стране горячие воды встречаются во многих районах. Задачей ближайшего будущего является освоение этого энергетического океана.

Кипяток под ногами

Венгрия — страна, бедная энергетическими ресурсами. И вдруг все изменилось. Во многих газетах и журналах появились статьи, сопровождаемые картами, на которых размещались кружки разных размеров. Число и размеры кружков все увеличивались. Наконец, выяснилось, что почти под всей территорией страны находится грандиозный бассейн подземной воды — кипятка.

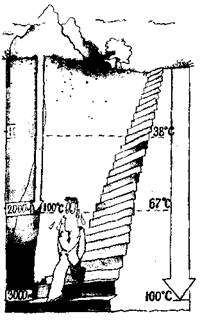

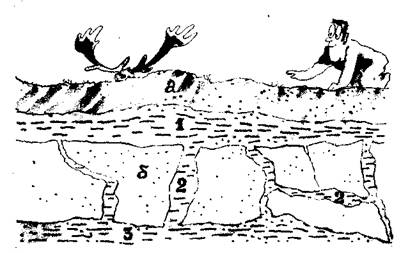

Если мы начнем углубляться в землю, то через каждые 33 м температура будет повышаться на 1°С (рис. 28). На глубине 3300 м она достигнет 100° С. Но в Венгрии повышение температуры на 1°С происходит через каждые 18 м, и на глубине 1 км температура достигает 60 — 70° С, а в ряде мест и все 100°С.

Вот и решение энергетической проблемы для Венгрии. Сейчас в Солноке заканчивается сооружение электростанции, которая будет работать на подземной горячей воде. Такие ТЭЦ назвали «геотермальными». В 15 городах Венгрии завершен переход отопления домов на горячую подземную воду. В Будапеште построен ряд купальных бассейнов с горячей естественной водой.

Советский Союз также богат термальными (горячими подземными) водами. Мы уже упоминали об артезианских бассейнах. Глубинные этажи этих бассейнов в большинстве случаев содержат горячие воды, температура которых достигает 45 — 150° С. Специалисты называют воды с температурой от 42 до 100° С гипотермальными (или просто горячими), а свыше 100° С — перегретыми.

Рис. 28. Так изменяется температура пород с увеличением глубины проникновения в землю

В настоящее время можно говорить о многих десятках подземных водоносных артезианских горизонтах с термальными водами, обнаруженных в Белоруссии, в центральных областях европейской части СССР, на Украине, на Кавказе, в Средней Азии, в Сибири, Забайкалье, на Камчатке.

Наиболее значительным источником горячих вод является артезианский бассейн Западной Сибири. Многочисленными буровыми скважинами вскрыты горячие воды на глубинах от 1000 до 3000 м.

На больших глубинах (5000 — 6000 м) температура воды при высоком давлении достигает 200 — 300° С. Сейчас еще трудно ответить на вопрос о том, сколько горячей воды хранится в недрах нашей страны. Можно лишь говорить, что она далеко превосходит по запасам 0,5 млрд. м3. Этот могучий источник тепла ждет своего использования.

подсчитал, что хранящиеся энергетические ресурсы только в одной Прикаспийской впадине содержат в 840 раз больше энергии, чем мы получаем за счет сжигания угля, нефти, газа, сланцев и дров.

Примером использования термальных вод может служить город Махачкала, расположенный на берегу Каспийского моря над подземным термальным морем. Часть города еще в 1967 году была переведена на отопление подземной горячей водой, получаемой из пробуренных скважин. Ее направили в бани, прачечные, детские сады и ясли. И вот результат — полмиллиона рублей экономии.

Кто не слышал, а может быть даже и посетил знаменитые тбилисские бани. В них используется горячая вода источников, бьющих в долине р. Куры. Да и само название города Тбилиси, что в переводе означает «теплый», произошло от этих горячих ключей.

Предание гласит, что в далекие времена (примерно около V века н. э.) грузинский царь Вахтанг Горгасали во время охоты поразил своей стрелой куропатку, которая упала в воду. Когда его свита достала куропатку из воды, то она оказалась сваренной. На этом месте Вахтанг Горгасали и заложил город, названный в честь источников — Тбилиси.

Чудесный дар природы

В один из зимних дней мы шли на лыжах по глубокому снегу, уставшие, в окаменевшей одежде, покрытой льдом. Вечерело. Мороз с каждым часом крепчал. Наш проводник скомандовал: «Идем на Паужетку». Мы так устали, что уже никуда не хотелось идти. Затем еще полчаса пути и впереди — туча пара. Повеяло теплом. Как будто из зимы с ее трескучим морозом мы попали в теплое лето. Кругом мелькали струи горячей воды, вырывающиеся по трещинам пород, ручьи и небольшие озерца. Из них поднимались клубы пара, согревавшие всю долину. Кто-то предложил: «давайте купаться!». Сначало было даже подумать об этом страшно. А затем, когда, раздевшись, мы погрузились в горячую воду, то почувствовали, что вся усталость как-будто растаяла.

Мы находились на Камчатке в знаменитой долине терм — Паужетке. Здесь выходят многочисленные горячие источники. Однако Паужетка — только преддверие страны гейзеров — горячих источников, периодически извергающихся из-под земли. Если вы от нее пройдете еще немного на восток, то попадете в удивительную местность. Уже на расстоянии нескольких километров слышен могучий шум. По мере приближения слышится шипение и грохот. Встреченные реки несмотря на сильный мороз не имеют льда, а. над ними поднимаются облака пара. Еще одно усилие, и вы замираете, пораженные невиданным зрелищем. Кругом из клубов пара взлетают фонтаны горячей воды. Самый крупный гейзер Великан выбрасывает фонтан воды с температурой более 100° С на высоту более 300 м. Неповторимая картина.

Гейзеры (от исландского слова geysa — хлынуть) встречаются во многих местах земли. В основном они связаны с вулканическими районами. Гейзеры чем-то напоминают настоящие ритмично извергающиеся вулканы. Отличие заключается в том, что вместо пепла, газов и лавы они выбрасывают пар и горячую воду. Замечательно, что интервалы между этими извержениями строго одинаковы. Что же является причиной ритмичности гейзеров?

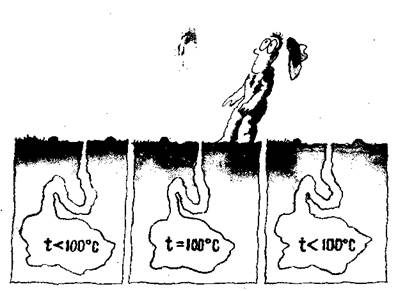

Секрет заключается в форме каналов, соединяющих подземный резервуар пара и кипятка с поверхностью. Они имеют вертикальные участки и коленообразные (рис. 29).

Вода накапливается в вертикальной части канала гейзера и уравновешивает давление пара в резервуаре. От этого часть воды в нижней части водяной пробки перегревается, возрастающее при этом давление пара выдавливает часть воды за коленообразный изгиб, что в свою очередь приводит к резкому падению давления в резервуаре. Почти мгновенно находящаяся в нем вода превращается в пар, который с силой выбрасывает всю воду из вертикального канала в воздух, образуя фонтан гейзера.

Рис. 29. Действие гейзера

Фонтанирующий пар и вода охлаждаются и, падая обратно в кратер, (его называют грифон) — углубление у выхода канала на поверхность земли, понижают температуру воды в верхней части вертикального канала. На этом извержение прекращается до следующего этапа перегрева.

Интервалы действия гейзеров зависят от строения каналов, глубины бассейнов, температуры и колеблются от минут до дней.

Рис. 30. Большой гейзер в Исландии

Классическим примером массового развития гейзеров является Долина десяти тысяч дымов на Аляске. Ее происхождение обусловлено могучим извержением вулкана Катмая (1912 год). В этой долине протяженностью около 25 км имеются десятки тысяч бьющих из трещин паровых струй. Многие из них выбрасывают пар на высоту 100 — 200 м. Иногда это водные струи, бьющие до высоты 300 м. Выбрасываемые пары состоят на 99% из воды.

В отличие от обычных изменений температуры с глубиной в районах вулканов повышение температуры на Iе С происходит через 0,5 — 2 м. Это приводит к тому, что уже на глубине 50 — 100 м температура земной коры достигает 100° С и выше. Измерения температуры в районе Паужетской долины показали что уже на глубине 1 — 2 м она часто достигает 80 — 100° С.

На Камчатке термальные источники выходят во многих местах. В 60 км от города Петропавловска-Камчатского еще в 1741 году были открыты Большие банные источники. Здесь на поверхность выходит более 500 горячих источников с температурой от 80 до 105° С.

Другим районом СССР, богатым термальными водами, являются Курильские острова.

Во многих других странах мира, там, где располагаются вулканы, также известны гейзерные и термальные поля. В этом отношении особой известностью пользуется Исландия. Здесь в 55 км от столицы страны Рейкьявика в долине реки Хауке находится поле гейзеров. Среди них знаменитый Большой гейзер, привлекающий толпы туристов (рис. 30). Когда-то он извергал мощную струю высотой до 150 м. Название гейзера было впоследствие распространено на подобные периодически действующие горячие источники. В 1957 г. Большой гейзер перестал извергаться. Еще до этого удавалось искусственно вызывать его активность забрасыванием в него 20-50 кг мыльного раствора.

В настоящее время в Исландии действует несколько десятков гейзеров, однако все они небольших размеров. Так, в 200 м от Большого гейзера, прямо у дороги, с шипением выбрасывает свои воды на высоту 35 м гейзер Строккур. Всего в Исландии насчитывается более 7000 горячих источников. Последние подсчеты специалистов показывают, что они могут давать грандиозную массу энергии, соответствующую энергии, получаемой при сжигании 7 млн. т нефти за этот же промежуток времени.

Мы стоим на поле горячих источников на полуострове Рейкь-янес. Из скважины с глубины 1100 м с шипением выбрасываются облака пара, что-то клокочет, дрожит земля. Замеренная температура паров в этой скважине оказалась равной 286° С.

Исландские термальные воды отличаются от камчатских и вод других районов тем, что здесь широко распространены паро-газовые струи и отмечается присутствие большого количества кремнезема, а иногда и водорода. Термальные воды известны также в Новой Зеландии, Италии, Японии, США и в некоторых других странах.

Помидоры и огурцы, бананы и яблоки у Полярного круга

Как уже упоминалось, термальные воды — грандиозные источники энергии. Они как бы выносят на поверхность глубинное тепло земли, запасы которого практически неистощимы. Они могут отапливать дома, давать тепловую энергию электростанциям, снабжать теплом парники, наконец, поставлять горячую бытовую и техническую воду.

В СССР уже построена Паужетская термальная электростанция. Она получает энергию от сети скважин, у которых на выходе давление составляет 2 — 4 атм. и температура от 144 до 200° С. Она дает электроэнергию в 115 раз более низкую по стоимости, чем другие электростанции Камчатки. Некоторые источники используют для обогревания зданий на Камчатке.

На термальных водах вулканических районов построены термальные электростанции в восьми странах, дающие около 6 млрд. кВт электрической энергии в час.

Подобная станция имеется в Новой Зеландии, где температура термальной воды достигает 220° С при давлении до 25 атм. Имеются такие термальные станции в Италии, Японии, Исландии и некоторых других странах.

Рис. 31. Резервуары, собирающие термальные воды для снабжения горячей водой столицы Исландии — Рейкьявика

Интересно комплексное использование термальных вод в районе Рейкьявика (Исландия). Здесь первая скважина для получения горячей воды была пройдена еще в 1928 г. в 3 км от города. Сейчас уже пробурены 23 скважины глубиной от 770 до 2200 м. Общее количество воды, получаемой из них, составляет 400 л/с, средняя температура ее 130° С.

Вода поступает в сборный коллектор, откуда она перекачивается по трубам в большие круглые резервуары на высоком холме, возвышающемся над городом (рис. 31). Чтобы вода не охлаждалась, трубы покрыты торфяными матами. В восьми резервуарах хранится 8400 м3 воды. Из них она устремляется самотеком к городским домам. В отопительную систему поступает вода с температурой 75° С. Пройдя через калориферы, она имеет температуру 35 — 40° С и идет для питья, приготовления пищи, стирки и других целей.

В Исландии построена разветвленная система парников и оранжерей, отапливаемых термальными водами. В них выращиваются огурцы, помидоры, картофель, фрукты. Из последних наиболее часто культивируются яблоки, однако есть теплицы, в которых выращивают виноград. Исландцы говорят, что если нужно, они могут с успехом выращивать бананы. Поэтому стол исландцев всегда украшен сравнительно дешевыми свежими овощами и фруктами.

Вместе с тем можно с сожалением отметить, что этот океан тепловой энергии пока мало используется. Даже в Исландии, где термы расположены буквально у порога селений и городов, имеется всего одна геотермальная электростанция.

Вместе с солнечным теплом термальные подземные воды могут явиться источником дешевой энергии для Советского Союза и многих других стран.

Вода-скала

На дворе январь. Запуржило, и покрыло землю снежным одеялом. Однако и оно не спасает верхнюю часть земной коры от промерзания. Попробуйте копнуть поверхность земли лопатой. Она упрется в прочную преграду. Вода, находящаяся в почве, превратилась в ледяные кристаллы и прочно сцементировала минеральные частицы. Образовавшийся лед сделал рыхлую породу прочной, как скала.

Наступила весна, и льда как не бывало. Ученые назвали это явление сезонной мерзлотой. Там, где климат оказывается настолько суровым, что за короткое и холодное лето смерзшие породы протаивают только в верхнем слое, на некоторой глубине в течение многих лет и даже столетий сохраняется слой замерзшего грунта, в котором часто имеются целые пласты-жилы льда.

Еще в XVI веке стало известно, что в Сибири имеются обширные районы с такими вечномерзлыми, или, точнее, много-летнемерзлыми, породами. В 1640 году Ленский воевода писал в донесении: «А в Якуцком, де, государь, по сказкам торговых и промышленных служилых людей, хлебной кашки не чаять; земля, де, государь, и среди лета вся не растаивает...»

В нашей стране многолетняя мерзлота встречена на территории в 10 млн. км2, что составляет почти 47% поверхности страны. Она распространена и во многих других странах: Гренландии, Канаде, США, Монголии, Китае, Антарктиде и др., занимая 26% поверхности суши. Толщина слоя мерзлоты колеблется от единиц до многих сотен метров. Особенно велик ее слой в Антарктиде. Освоение территорий, покрытых многолетней мерзлотой, — сложная и важная задача, поэтому возникла и широко развивается отрасль геологии — мерзлотоведение.

В нашу задачу не входит ознакомление читателей с этой интересной наукой, но гидрогеолог, работающий в районах распространения вечной мерзлоты, обнаруживает, что несмотря на существование ледяных жил, воды-скалы, жидкая подземная вода встречается и здесь. Она играет немаловажную роль в формировании рельефа, народнохозяйственном освоении этих территорий. Где же может помещаться жидкая вода в этом царстве холода?

Как видно, прежде всего, в верхнем слое, протаивающем в течение короткого быстротечного лета. Сюда же поступают и талые снежные воды. Сохраняющийся на глубине мерзлый слой породы является хорошим водоупором, ведь все поры его заполнены льдом.

Рис. 32. Наледь «затопила» дом

Толщина протаивающего слоя зависит от климата местности и вида поверхностной породы. Чем южнее, тем теплей, и она больше. Под травянистой поверхностью, защищающей породы от яркого солнца, тепло распространяется на меньшую глубину, чем на открытой песчаной. На южном склоне холма тепла в грунты поступает больше, чем на северном. В общем мощность растаивающего слоя колеблется от сантиметров до 3 — 4 м.

Вот и накапливается за лето в талом слое надмерзлотная вода. Ее появление влечет за собой ряд неприятных последствий. Во многих случаях она служит причиной образования болот. Когда наступает зима и начинается промерзание поверхности, образующийся мерзлый слой как тисками сжимает жидкую воду. Ледяным панцирем сдавливает ее сверху и снизу. В ней возникает значительное давление, которое приводит к приподниманию поверхности земли и образованию на дорогах «пучин».

В ряде случаев вода вырывается из ледяных тисков и затапливает подвалы домов (рис. 32), выемки дорог, образуя наледи. Но с другой стороны, эти надмерзлотные воды могут служить источником хорошей питьевой воды.

Интересным фактом является существование жидкой воды непосредственно в вечно мерзлой толще. Это явление вызывало удивление первых исследователей. Ведь температуры в этих слоях отрицательные. Было обнаружено, что эта странность объясняется непрерывным движением воды по трещинам, а также частым присутствием в ней растворенных солей, понижающих температуру замерзания. Эти воды получили название межмерзлотных.

Рис. 33. Вот где находятся подземные воды в царстве вечной мерзлоты

1 — воды надмерзлотные, 2 — межмерзлотные, 3 — лодмерзлотные; а — сезонное промерзание, б — слой вечной мерзлоты

В слоях вечной мерзлоты часто встречаются целые пласты или линзы ископаемого льда (рис. 33). Эти образования могут достигать десятка и более метров толщины. Такая твердая фаза может служить крупным источником питьевых вод, необходимо только научиться ее растаивать с наименьшей затратой энергии.

Иногда межмерзлотные воды по трещинам прорываются к поверхности и разливаются по ней. Но здесь их ждет мороз. И вот обширные площади от 100 м2 до 20 км2 покрываются ледяным панцирем — наледью. Если вода не может пробиться на дневную поверхность, она застывает на некоторой глубине, приподнимая вследствие увеличения объема земные слои. Так образуются ледяные бугры.

Чтобы завершить рассказ об удивительных водах, текущих под землей в областях вечной мерзлоты, следует кратко остановиться на подмерзлотных водах. Под многолетнемерзлой толщей широко распространены подземные воды. Они очень разнообразны и образуют целые бассейны. Глубина их залегания увеличивается с юга на север. Эти воды могут служить прекрасным источником промышленных, а иногда и питьевых вод.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |