Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

ГДЕ ЖЕ ОНА?

Знахари и шарлатаны

Вода под землей невидима. Иногда она обнаруживает себя ключом, бьющим из стенки оврага, или плещется в старом колодце. Но чаще всего ее нужно искать. Но как искать? Где искать? Эти вопросы всегда стояли перед человеком. В большинстве случаев природа так хорошо спрятала подземную воду, что отыскать ее сразу не удавалось. Только по мере развития науки и техники люди научились находить ее даже в глубоких недрах земной коры.

В прошлые века, когда подземные воды представлялись человеку как непостижимая тайна, их искали знахари, водо-знатцы и даже церковники: Среди этих разнообразных «специалистов» было много мошенников и проходимцев. Для появления воды в сухом колодце свершались молебны, а в древней Руси — жертвоприношения. Вслед за пророком Моисеем, который, по библейскому сказанию, извлек воду из скалы простым ударом жезла, появились другие церковные притчи о святых, тем или иным способом извлекавших воду из земли. Не будем говорить об их достоверности, отметим только, что они свидетельствуют о существовании уже в древности необходимости поиска подземных источников.

Вместе с тем среди простого народа встречались умельцы, которых в центральных губерниях России часто именовали водо-знатцами, передававшими искусство поиска воды от поколения к поколению. Это были люди, которые в результате накопившегося векового опьгга знали, где в данном районе может встречаться вода, каковы признаки участков с высоким стоянием грунтовых вод. Опыт передавался по наследству: отец передавал его сыну, сын детям и так совершенствовались способы поиска, в основном, неглубоко залегающих грунтовых вод, необходимых для постройки мелких сельских колодцев.

Приметами присутствия воды являлись виды растительности. Так, например, если встретился пырейный луг. то здесь может быть хорошая вода и главное — неглубоко. Там, где кустятся заросли солянок, вода близко, но она почти всегда солоноватая или неприятная на вкус. Если в июле-августе среди пожелтевшей травы мелькают пятна зелени, сохраняющие свою свежесть, — ищите здесь воду. А вот зашло солнце, и в воздухе затанцевали рои мошки. Присмотритесь к ним, они вьются над участками, где к поверхности близки грунтовые воды.

Вода чаще встречается на низких элементах рельефа, однако ее можно встретить и на бугорке, если сверху супесь, а на небольшой глубине — глина. Вода чаще там, где сверху более песчанистая почва. Ищите воду у речек, около озер. Эти и другие местные признаки широко использовались умельцами и знахарями для указания места закладки колодцев.

Некоторые водознатцы использовали для поисков кружечку. В ней у поверхности укрепляли на металлической сетке кусочек сахара. Такая кружка с сахаром ставилась вечером вверх дном на землю, а утром по степени увлажнения сахара и каплям на стенках оценивали близость к поверхности грунтовых вод. Кружечка переносилась с места на место, до того момента, когда водознатец принимал решение: рыть колодец в этом месте.

Как правило, накопленный опыт тщательно скрывали. Чтобы повысить свою ценность, знахари в элементы поиска вносили заклинания и различные культовые приемы. Среди них встречалось немало шарлатанов и проходимцев. Вместе с тем признаки близкого к поверхности залегания воды, обнаруженные народными умельцами, и сейчас представляют несомненный интерес.

«Ищейная» лоза и радиостезия

По степи, медленно шагая, движется человек. Он наклонил голову, как бы присматриваясь к чему-то. В его руках разветвленная ветка лозы, напоминающая по форме детскую рогатку. Два разветвленных конца находятся в его руках, а к земле повернут третий конец.

Человек идет, останавливается, делает шаг назад, замирает и опять движется, то уменьшая, то увеличивая наклон лозы. Несколько раз пройдя вперед, а затем, вернувшись назад, наконец останавливается, вытирает со лба пот и машет рукой, подзывая людей, наблюдавших за его действиями на соседнем пригорке.

Подошедшим крестьянам он указывает под свои ноги: «Здесь ройте колодец! Здесь будет вода!»

Так рассказывали о поисках воды с помощью лозы. Этим способом в XVI — XVII веках искали не только воду, но и металлические руды. Их называли в разных странах различно: «рудознатцы», «лозоносцы», «водознатцы», «прутоносцы» и т. д. В основе этого странного способа лежало ощущение лозоносца, в руках которого ивовый прут над участком высокого залегания грунтовых вод стремился повернуться (рис. 34).

Этот способ был известен и в глубокой древности. Ученые еще в прошлом веке делали попытки его научного обоснования. В результате сейчас возникло новое научное направление «ра-диостезия».

Вот как рассказывает доктор Радвановский из Варшавского политехнического института, занимающийся исследованиями явлений радиостезии. Человек является сложной биоэлектросистемой. Положительный потенциал занимает голову, а отрицательный — грудную клетку, живот и ладони рук. Атмосфера имеет положительную ионизацию, земля — отрицательную.

А теперь возьмем «волшебную палочку», изготовленную из нержавеющей стали и напоминающую расщепленную ветвь лозы. Она сделана в виде двух никелированных прутьев длиной 40 см из пружинящей стали, соединенных внизу оковкой из нержавеющей стали. Ручки снабжены свободными спиралями, позволяющими палочке свободно вращаться. Идем по участку. Доктор прочно держит все приспособление за ручки. И вдруг «палочка» начинает вращаться, делая поворот к земле. При дальнейшем движении «палочка» возвращается в исходное положение. Несколько шагов назад — и опять она описывает дугу и поворачивается к земле. Доктор говорит: «Это небольшая водяная жила». Он повторяет движения в разные стороны и указывает ее направление.

Этот эффект может получить каждый, а не какие-либо особо чувствительные люди. Каковы же причины, его порождающие?

Рис. 34. Лозоносец ищет воду

Сейчас никого не удивляет, что радиоприемник «играет и разговаривает», а ведь никто не видит радиоволн. Человеческий организм при поисках воды в земле с помощью «палочки» действует как биологический радиоприемник, хотя иного типа волн, чем в радио. Явления радиостезии всегда вызывали удивление и недоверие людей. Сейчас, когда известно, что органические клетки являются полупроводниками, а органические жидкости — электролитами, многое стало понятным.

Грунтовые воды на отдельных участках двигаются с разными скоростями благодаря неоднородности грунта, как бы в природной трубе. При этом следует помнить, что она является электролитом со свойствами жидкого проводящего кристалла, в котором молекулы воды являются диполями. Поэтому поток грунтовой воды является как бы генератором, в котором возбуждение создается магнитным полем. И нет ничего удивительного, что над подземным потоком наблюдаются электромагнитные колебания, действующие на человека.

Конечно, это упрощение некоторых положений радиостезии, но их очевидность, как считает доктор Радвановский, не вызывает сомнений. Им разработан прибор, который действует на принципах радиостезии и регистрирует аномалии в изменениях полей Земли. Так постепенно начинают разгадывать тайну «ищейной» лозы.

Вместе с тем многие специалисты и в нашей стране и за рубежом отвергают этот метод как бесполезный. Надо полагать, что здесь слово за биофизикой — наукой, изучающей взаимодействие внешних физических полей с организмами. Биофизики должны либо дать обоснование радиостезии, либо отвергнуть ее. Однако, судя по всему, биофизические методы могут развиваться и послужить хорошим дополнением для поисков грунтовых вод, близко залегающих к дневной поверхности.

Вода, где ты?

Двадцатый век явился веком бурного развития науки и техники. Потребность в воде растет с каждым днем. Поверхностные водотоки загрязняются промышленными отходами и становятся малопригодными для водоснабжения. Уже сейчас во многих странах начинает ощущаться «водяной голод». Подземные воды нужны все больше и больше.

В результате многолетних исследований ученые создали гидрогеологические карты нашей страны. «Читая» такую карту, специалист может заранее предсказать те места, где можно найти подземные воды, а в ряде случаев даже примерно указать глубину их размещения.

Большую помощь в поисках воды оказывают геофизики — специалисты, изучающие строение земной коры с помощью физических методов. Арсенал современной геофизики велик. Давайте отправимся в гости к геофизикам.

...В степи работают два человека. Один сидит у ящика с панелью, на которой светятся циферблаты приборов. От ящика в стороны расходятся провода. Неподалеку другой человек ударяет регулярно кувалдой по какому-то круглому металлическому предмету. Подходим к работающим. Они любезно объясняют, что ведется микросейсмическая разведка территории. Каждый удар кувалды вызывает невидимые нами колебания пород. Возбуждаемые при этом микроколебания поверхности идут в глубину и, отражаясь от уровня грунтовых вод, регистрируются приборами. По этим отраженным микросейсмическим колебаниям можно установить глубину залегания поверхности воды. В основе этого метода лежит различие в скорости сейсмической волны в рыхлых песчано-глинистых породах и тех же образованиях, но насыщенных водой. Первая находится в пределах 220 — 620 м в секунду, а вторая — в пределах 1450 — 2560 м в секунду. ...

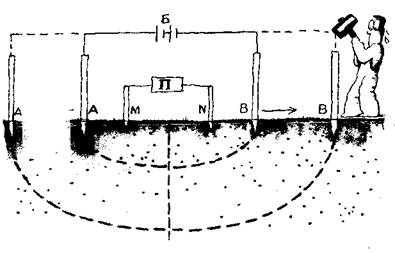

Рис. 35. Геофизики применяют для определения глубины грунтовых вод электрозондирование:

MN — неподвижные стержни, А, В — перемещаемые стержни, Б — батарея, Я — прибор для измерения

...А вот другая группа геофизиков забивает металлические стержни в землю, а потом ведет какие-то измерения на приборе, установленном на треноге. Можно сначала подумать, что это фотоаппарат. Нет, это потенциометр (или более совершенный прибор — счетно-решающий компенсатор), позволяющий измерить разность потенциалов и силу электрического тока в породах, слагающих поверхность земли. А уже по ним легко рассчитать электросопротивление пород. Эти методы получили название вертикального электрозондирования и электропрофилирования. Первый метод, его сокращенно называют ВЭЗ, позволяет в течение нескольких минут определить состав и мощность пород и положение уровня грунтовых вод. Для этой цели на поверхность земли забивают четыре электрода — трубы длиной 70 — 150 см (рис. 35). К крайним электродам (А, В) подводится от батареи электрический ток, а с помощью средних (М, N) определяется на потенциометре разность потенциалов. Раздвигая электроды АВ, мы как бы углубляемся в землю, исследуя сопротивление пород по глубине. Последнее равно одной трети расстояния АВ. Этим методом в зависимости от положения крайних электродов можно провести исследование залегания грунтовых вод на глубине от 10 до 100 м.

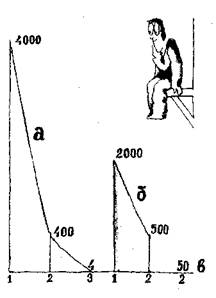

На рис. 36 показана зависимость сопротивления пород от их влажности и содержания солей. Таким образом, если мы знаем изменения его величины, то легко можно установить положение уровня грунтовых вод.

Электропрофилирование в отличие от ВЭЗ ведется без изменения соотношения между электродами ABMN. Здесь вся система электродов последовательно перемещается вперед по заданному направлению через строго определенные расстояния. Эти промежутки геофизики называют шагом установки. Электропрофилирование позволяет найти скопления подземных вод, выявить участки распространения минеральных и пресных вод и получить еще ряд других подземных данных.

Рис. 36. Вот как меняется сопротивление пород в зависимости от состава:

а — песок, б — суглинок, в — глина; 1 — сухой, 2 — влажный пресный, 3 — влажный соленый (Единица измерения Ом. м)

В наше время специалист, вооруженный информацией о строении участка, особенностях гидрогеологического строения, геологии территории, а также геофизическими данными, делает основной шаг в поисках воды — он намечает место, где необходимо расположить буровую скважину или колодец. Этот момент очень ответственный, ведь бурение и проходка колодцев стоят дорого и требуют затрат времени и сил. Этот первый очень важный подготовительный этап носит название поиска подземных вод.

Особенно трудно решение вопроса о глубоко залегающих подземных водах, артезианских и межпластовых, которые часто не регистрируются ни физическими методами, ни какими-либо внешними проявлениями. Здесь на помощь гидрогеологу приходят знания геологического строения верхней части земной коры.

Трудность предсказания в глубинных зонах подземных вод является основной причиной, по которой многие глубоко залегающие горизонты подземных вод были обнаружены лишь в последние десятилетия. Можно полагать, что еще многие подземные кладовые воды предстоит обнаружить и поставить на службу народному хозяйству страны.

Слово за техникой

Итак, первый шаг сделан — определено то место, где может быть найдена вода. Отсюда начинается второй этап — ее разведка. Но здесь слово прежде всего за техникой.

Промышленность предоставляет гидрогеологу обширный арсенал техники — самые различные станки, насосы и другие приспособления для разведочных скважин. Размеры станков самые разные — от маленьких, при помощи которых можно пробурить скважину вручную до глубины 5 — 20 м, до крупных, позволяющих вести бурение на глубину 500 м и даже 2 — 5 тыс. м. При этом диаметр пробуренных скважин составляет от 01.01.01 мм и более.

Многие типы буровых станков монтируются на автомашинах или тракторах, что позволяет быстро перебрасывать их с места на место.

Как работают буровые установки? Принципы их действия различны. Наиболее широко применяются те, в которых порода разрабатывается вращением. В них на конце вращающейся штанги помещаются особые устройства — коронки. Это труба, конец которой сделан зубчатым. На каждом зубе приварены пластины твердых сплавов. Когда возникает необходимость бурения в очень твердых породах, таких, как граниты, сланцы, песчаники, то применяются коронки, в которых вмонтированы алмазы.

А вот в другом типе станков разработка пород ведется не вращением, а ударами. Так специалисты и говорят — ударное бурение. В этом случае разработка грунта производится тяжелой ударной штангой (массой от 200 до 2500 кг), подвешенной на канате. Такую штангу, снабженную прочным наконечником-долотом, поднимают на некоторую высоту (от 0,5 до 1 м) и свободно бросают, разбивая породы. Число таких ударов в минуту от 40 до 60.

Оригинально действуют вибрационные установки. В них порода разрабатывается путем вибрации наконечника (стакана с режущим концом), которая создается вибратором, приводимым в действие электромотором. На валу последнего насажен металлический эксцентрик. Такие вибробуровые установки применяются для бурения в рыхлых породах (песках, глинах) до глубины 20 — 30 м. Что замечательно в этом методе — быстрая проходка 4 — 6 м в минуту.

Еще более оригинальными являются шнековые установки. В них бурение осуществляется с помощью штанг, снабженных спиралью из стальной полосы, называемых шнеками. Они чем-то напоминают обыкновенные винты. Кусочки породы, попавшие на винтовую спираль, при вращении поднимаются вверх. Этим методом бурятся скважины глубиной 50 м и более в рыхлых породах. Если порода прочная, то ее предварительно разбивают долотом. Этот тип бурения позволяет проходить в течение минуты до 1 — 10 м.

Но мысль ученых работает далее. Создан электрогидравлический метод бурения, в котором разработка ведется высоковольтными электрическими импульсами в жидкой среде. Разрабатываются установки высокочастотного бурения, позволяющее бурить породы нагревом токами высокой частоты. Можно назвать еще ультразвуковой метод, дробящий породы с помощью звуковых колебаний от 20 тыс. до 1 млрд. периодов в секунду. Успешно развивается реактивное бурение, основанное на нагреве пород реактивными горелками. Эти новые методы позволяют значительно увеличить скорости бурения и повысить их экономичность.

У читателя может возникнуть вопрос: а как сделать, чтобы в глубокой скважине, пройденной одним из методов, не обрушились стенки? Эта задача решается очень просто: по мере углубления отверстия в скважину опускают так называемые обсадные трубы. Они прочно закрепляют стенки скважины даже тогда, когда из недр устремляются к поверхности напорные артезианские воды.

А что если мы захотим проникнуть до какого-то глубокого горизонта пресной воды, над которым будут встречены вышележащие подземные воды, либо засоленные, либо соленые? Здесь опять приходят на помощь обсадные трубы. Только используются они разного диаметра. Сначала начинаем погружать трубу наибольшего диаметра. Когда она пройдет через первый водоносный горизонт, в нее (с поверхности) опускается труба несколько меньшего диаметра, и так столько колонн труб разных размеров, сколько водоносных горизонтов нужно пересечь. Самая нижняя труба снабжается фильтром — сеткой, чтобы избежать засорения скважины песчано-пылеватыми частицами.

В некоторых случаях необходимо устройство колодца. Сделать его вручную — очень нелегкий труд. И здесь на помощь гидрогеологу приходит техника. В нашей стране для этой цели применяют специальные колодцекопатели. С их помощью разработка рыхлых пород ведется специальными бурами, снабженными расширителями. Закрепление образуемых при этом стенок производится железобетонными кольцами.

Наконец-то, дошли до горизонта подземной воды. В скважине или колодце плещется вода. Как ее поднять наверх? Но и здесь промышленность пришла на помощь.

Теперь встает задача: как измерить глубину залегания воды в скважине или колодце? Если это несколько метров, то ее можно замерить рейкой или шнуром. Если это десятки метров, в скважину опускается на шнуре «хлопушка» — короткий отрезок трубы, закрытый сверху пробкой. Это название происходит от того, что достигнув поверхности, это нехитрое устройство дает хлопок. После этого замеряется длина выпущенного шнура.

А если глубина составляет сотни метров? Тогда к услугам гидрогеолога электрические или пневматические уровнемеры. Электроуровнемеры — это простые устройства, опускаемые в скважину. В момент достижения ими воды цепь замыкается, и лампочка загорается. И здесь измерителем служит длина выпущенного шнура.

Известна глубина. Остается только поднять воду наверх. Для этой цели созданы разнообразные насосы. Они очень различны и по типу действии, и по количеству подаваемой воды, и по глубине, с которой могут ее поднять. Здесь применяют центробежные насосы, в которых вода поднимается вращающими колесами с лопастями. Они позволяют извлечь воду с глубины от 6 до 220 м и более. Количество воды, которое центробежные насосы могут давать, колеблется от 1 до 2200 м3 в час. Распространены также штанговые насосы. В этом случае вода поднимается работой обычного поршня. Они обеспечивают подъем воды с глубины от нескольких до 100 м. Однако количество подаваемой воды сравнительно небольшое — от 1 до 20 м3 в час.

Рис. 37. Это и есть «эрлифт»

Очень интересны воздушные подъемники. В отличие от других насосов они не имеют двигающихся частей в скважинах. Их действие заключается в том, что в скважину под давлением подается воздух, который заставляет воду устремляться вверх. Они могут поднимать воду с глубины 200 — 300 м, при этом количество извлекаемой воды составляет от 2 до 230 м3 в час (рис. 37).

Разведочные скважины часто превращаются в эксплуатационные и используются для нужд народного хозяйства. Гидрогеологу приходится следить за тем, чтобы из подземных источников не извлекали воды больше, чем ее восстанавливается в результате естественного притока.

Затем наступает третий этап — передача скважин в эксплуатацию. При этом специалисты путем расчета устанавливают общие запасы воды в водоносных горизонтах, допускаемое количество извлекаемой воды и определяют ее химический состав.

Три этапа: поиски, разведка и передача в эксплуатацию водоносных скважин — это большой и сложный путь, проделываемый для обеспечения городов, сел, промышленных предприятий драгоценной влагой.

Спутники и воды под землей

Двадцатый век уверенно шагает по планете. Он зажег пламя научно-технической революции. Растущие потребности в воде заставляют ученых обращать особое внимание на проблему ее поисков.

При бурении скважин все реже извлекаются образцы пород, а представление о породах, водоносных горизонтах, химическом составе воды получают на основании исследования скважин, получившего название каротажа. Для этой цели применяются и электрические, и термические, и гамма-гамма-каротаж и другие методы.

Широко внедряются ЭВМ для решения вопросов прогноза и вычисления запасов подземных вод. Совершенствуются методы разведки, все более растет техника бурения.

12 апреля 1961 года впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли. С этого момента началась космическая эпоха. Уже на первых порах своего существования космическая техника стала использоваться для изучения природных ресурсов, естественных процессов, геологических и гидрогеологических особенностей земной поверхности.

Человек вышел в космос. И вдруг оказалось, что несущиеся в околоземном пространстве спутники могут помочь в поисках воды. История исследования подземных вод путем взгляда «сверху» началась еще перед второй мировой войной. Тогда впервые появилась аэрофотосъемка. На первых порах на самолете поднимался наблюдатель, который наносил на карту то, что он видел внизу. После войны распространилось фотографирование территорий по мере движения самолета. Наконец, получили развитие аэрогеофизические и фотоэлектрические методы. Все эти аэрометоды способствовали улучшению гидрогеологического картирования.

После съемки полученные изображения местности анализируются специалистами. Этот важный этап аэроисследования называют дешифрированием.

На - аэроснимках при их расшифровке в первую очередь изучаются рельеф и растительность, а затем устанавливается присутствие пород, которые могут вмещать в себя подземные воды. Большой эффект дает также сопоставление районов, в которых гидрогеологическое строение известно, с районами, вновь изучаемыми. Особенно успешно применение аэрометодов в засушливых полупустынях и пустынных областях. Здесь удается установить не только присутствие грунтовых вод, но и примерную глубину их залегания и даже содержание солей. Аэрометодами часто удается проследить наличие воды до глубины 10 — 15 и даже 25 — 30 м. В последние десятилетия стала применяться аэрофотосъемка в различных частях светового спектра.

В последние годы все большее значение для поисков подземных вод приобретает космическая съемка. Ее высота колеблется от 80 до 150 км (). Исследования ведутся с пилотируемых космических кораблей «Союз» и орбитальных станций типа «Салют», с баллистических ракет или с искусственных спутников Земли «Космос».

В настоящее время космическая техника шагнула далеко вперед. Если на первом этапе главными методами исследования земной поверхности являлись визуальные наблюдения космонавтов, то затем стало быстро развиваться фотографирование, давшее значительный объем информации. Первые фотографии Земли были сделаны во время полета пилотируемого космического корабля «Восток-2» 6 августа 1961.

В настоящее время применяется ручное и автоматическое фотографирование с помощью специальной космической фотоаппаратуры. По данным , получен обширный материал космических съемок для решения различных задач геологии (в том числе гидрогеологических) в масштабах от 1:200000 до 1:. Заметим, что карты масштаба 1:200000 являются весьма подробными (1 см поверхности карты содержит 200 м естественной поверхности). Метод фотографирования и сейчас является главным при исследовании поверхности земли.

Дальнейшее совершенствование методов привело к разработке многозонального фотографирования. Это одновременное фотографирование несколькими фотокамерами, в которых используются разные типы пленок и светофильтров, что позволяет получить снимок поверхности в разных спектральных интервалах. Существуют 3 — 4 — 6 — 9-объективные системы, позволяющие легко различать разные естественные объекты, обладающие различной окраской.

Далее появилось спектрографирование, позволившее изучать спектральные отражательные характеристики природных образований. Этот метод дает возможность более детально изучать почвы, растительность и снежные поверхности. Сейчас с успехом применяется телевизионная съемка, которая обеспечивает непосредственный прием изображения на земле. Широко внедряется инфракрасная съемка, позволяющая регистрировать собственные тепловые излучения Земли. Большие перспективы открывает микроволновая съемка (длина волны от 0,3 до 30 см), при которой измеряется радиотепловое излучение земной поверхности.

В результате перечисленных усовершенствований космическая съемка позволила выявить рельеф и геологическое строение поверхности на больших территориях. А эти материалы являются основой для нанесения на карту и установления точных границ распространения артезианских бассейнов. В свою очередь, телевизионная съемка открывает широкие возможности для гидрогеологического картирования.

Использование инфракрасной и микроволновой съемки позволяет устанавливать состав покровных пород, слагающих поверхность, и оценивать степень их увлажненности. Это дает возможность сделать значительный шаг вперед по использованию косглической техники для целей гидрогеологического картирования и особенно выявления изменчивости грунтовых вод в связи с развитием промышленности и сельского хозяйства. Перед гидрогеологией открываются новые возможности в повышении эффективности и надежности гидрогеологических карт. Так физика, космическая техника и другие отрасли науки приходят на помощь в поисках подземной воды.

КОГДА ВОДА СТАНОВИТСЯ ВРАГОМ

Утопающие богатства

Человек извлекает из подземных кладовых уголь, железо, медь, цинк, олово, строительный камень и многие, многие другие полезные ископаемые. Если месторождения размещаются в сухих породах, над уровнем подземных вод, то извлечение всех этих минеральных богатств не представляет больших трудов. А если они располагаются в горизонте подземной воды? Тогда вода превращается в первого врага месторождения. Начинается битва с ней доступными инженеру средствами.

В историю горного дела вписана не одна страница борьбы с подземными водами, затапливающими рудники и шахты. На Алтае в начале XIX века водослив из Гореловского рудника осуществлялся при помощи 85 лошадей. В XIX веке для этой цели стали широко использовать водяные колеса. Русские умельцы создавали остроумные установки для откачки воды из шахты.

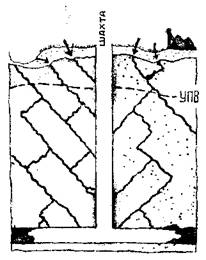

Рис. 38. Вода поступает в шахту по трещинам известняка (УПВ — уровень подземных вод)

Однако нередки случаи, когда некоторые ценные рудники и сейчас приходится оставлять из-за значительного притока воды. Извлечение подземных ископаемых в таких случаях является неэкономичным из-за больших расходов на откачку воды. Примером могут служить угольные месторождения Кизеловского бассейна. Здесь пласты угля залегают среди известняков. По карстовым каналам и трещинам поступает до 10000 — 12000 м3 воды в час. Представьте себе подобный поток — это река шириной 140 м и средней глубиной 1 м, двигающаяся со скоростью 1 м в секунду.

Конечно, современная техника в состоянии откачать такие количества воды, но вопрос решает экономика, ведь это значительный накладной расход на единицу добываемого угля.

В песчаных толщах к шахтам притекает воды значительно меньше. Часовой приток воды колеблется от 20 до 400 м3. Здесь борьба с ними обычно не представляет трудностей.

Большие притоки часто возникают в трещиноватых породах (рис. 38). В этом случае поступление воды в шахтах может составлять 500 — 1000 м3 в час и даже более.

В месторождения россыпного золота, платины и других полезных ископаемых, залегающих в песках или глинистых породах, притоки воды значительно меньше — 40 — 200 м3 в час. Правда, в некоторых случаях они могут достигать 500 или даже 1000 м3 в час.

Много неприятностей доставляет вода при разработке месторождений путем устройства глубоких карьеров. Они достигают глубины 100 — 200 — 300 и даже 500 м.

Такие карьеры обычно вскрывают сразу несколько водоносных горизонтов, часть из которых оказывается напорными. Здесь есть над чем поломать голову и гидрогеологам, и строителям.

Трудности со строительством карьеров для добычи железной руды в районах КМА возникли уже в самом начале. Вскрытие Михайловского карьера, а затем самых крупных Ярославского и Гостищевского — потребовало создания сложной системы водоотлива.

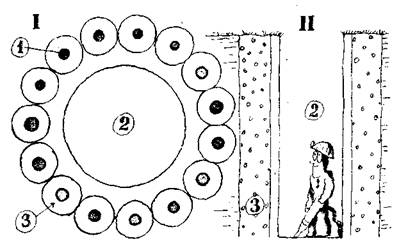

Рис. 39. Чтобы шахта была сухой, в трещины (галечник, песок) нагнетается через скважины цементный раствор или какое-либо другое вещество, задерживающее воду:

1 — вид сверху, II — разрез: 1 — скважины для нагнетания, 2 — шахта, 3 — защитный слой

Разработка ряда месторождений на берегах полярных морей оказалась затруднительной из-за притоков соленых вод. Очевидно, подземные воды питались здесь морской водой, проникающей в землю по трещинам пород. Особенно неприятно было то, что эти соленые воды были к тому же еще низкотемпературными. Их температура часто достигала минус 5 — 6°С. Количество притекающей воды колебалось от 10 до 300 м3 в час.

Особенно опасны подземные воды для месторождений калийных и каменных солей. Если в такой соляной массив проникает по какому-либо каналу пресная вода, шахты быстро приходят в негодность.

История сохранила нам память о ряде таких катастроф на соляных рудниках в Прикаспии, а также в Центральной Европе. Поэтому изучению гидрогеологических особенностей таких месторождений придается большое значение.

Большой ущерб и даже человеческие жертвы на шахтах вызывают неожиданные прорывы воды в горные выработки. Подземные воды в этом случае выступают как враг горняка.

рассказывает, что в одном из месторождений после очередного взрыва для проходки штрека вдруг появилась масса мутной воды. Перед тем из выработки велась откачка воды насосом, выбирающим 300 м3 воды в час. Однако этого оказалось недостаточно, пришлось подключить еще два насоса, которые откачивали дополнительно 600 м3 воды в час. Несмотря на это вода продолжала прибывать.

Не прошло и нескольких минут, как все три насоса были затоплены, а через 40 минут поток воды затопил всю шахту.

Можно ли справиться с подземными водами? Строители и горные инженеры с помощью гидрогеологов научились бороться с враждебной им подземной водой. В тех случаях, когда вода поступает по трещинам пород, их стараются перекрыть нагнетанием цементных растворов (рис. 39). В других случаях такие трещины заделывают разогретым до 200°С битумом. Дешевым способом является внедрение под давлением 6 — 7 атм глинистого раствора.

Для рыхлых пород применяется уплотнение их трамбованием, взрывами или введением различных химических веществ. Арсенал инженера для борьбы с водой в настоящее время довольно значителен, и он растет с каждым годом.

Враг строителей

Строится многоэтажный дом с подвалом. Строители должны вырыть котлован глубиной 3 м. Но на глубине 1 м тонкими струйками из стенок и дна начала сочиться вода. Ее становилось все больше и больше. Пришлось остановить работы и поставить насосы для ее откачки. Вода в котловане стала мутной. Пески из стенок, увлекаемые струями воды, принялись энергично оплывать и скоро заполнили открытое пространство.

Опять стали рыть. Одновременно работал насос. Чем больше увеличивалась скорость выемки грунта, тем более его приносилось из стенок с потоками воды. Вода образовала с песком жидкую смесь — плывун. Пришлось прекратить работы и отказаться от открытого водоотлива.

При строительстве тепловых электростанций и многих промышленных предприятий глубина подземных тоннелей, угольных складов, котлованов под высокие трубы может достигать 10 — 15 м. Тогда становится особенно затруднительным выполнять земляные работы в условиях высокого стояния грунтовых вод.

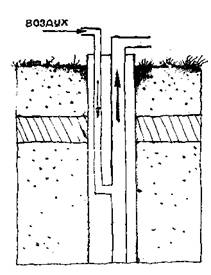

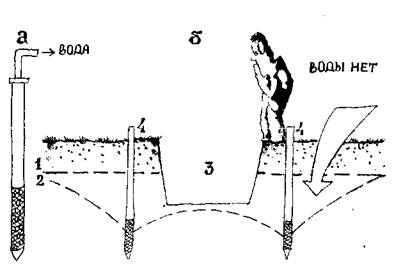

И в этом случае на помощь пришла техника — были разработаны специальные иглофильтровые установки (рис. 40). В них вода откачивается путем создаваемого вакуума. Сеть таких иглофильтров погружают в грунт вокруг котлована, на некотором расстоянии от его края. Одновременная работа нескольких иглофильтровых установок понижает уровень грунтовой воды, и земляные работы ведутся без ее притока.

Особенно затруднительной является проходка тоннелей метро или железнодорожных тоннелей.

Рис. 40. Вокруг котлована можно понизить уровень подземных вод с помощью откачки ее иглофильтрами:

а — устройство иглофильтра, б — результат работы иглофильтров. 1 — начальный уровень воды, 2 — уровень после работы иглофильтров, 3 — осушенный котлован, 4 — иглофильтры

Непрерывная откачка воды, да еще при этом с увлекаемым потоком песком, может привести к разрушению зданий, расположенных над тоннелем. Такой печальный опыт имеется у метростроевцев. Другой неприятностью для строительства метро являются неожиданные прорывы воды в тоннели. Часто потоки воды двигают за собой песок и уничтожают плоды труда проходчиков.

Вообще строительство метро в условиях мощных водоносных горизонтов, да еще если они напорные, представляет собой сложную инженерную задачу. Вода в этих случаях — первый враг строителей. Всегда на помощь им приходят гидрогеологи и инженеры-геологи. Первые рассчитывают количество воды, ее напор и места поступления в тоннели, а вторые разрабатывают способы борьбы с нею.

Падающая колокольня и погружающийся город

В 1902 г. в одно раннее утро жители Венеции были разбужены страшным грохотом и сотрясением земли. У центральной площади поднималась густая туча пыли. Когда она рассеялась, удивленные горожане не увидели стометровой звонницы собора Св. Марка (рис. 41). Собравшаяся толпа увидела ее лежащей в развалинах на площади перед собором. Причиной падения, как было установлено позднее, явилась нерасчетливая откачка подземных вод для целей водоснабжения. Она привела к столь значительному оседанию земли как раз на участке звонницы, что последняя, не выдержав, обрушилась.

Рис. 41. Катастрофа в Венеции

К счастью, время было раннее, и поэтому обошлось без жертв.

Время идет, а откачка подземных вод в Венеции продолжается. Каждый год поверхность города опускается на 1 см. Возникла реальная угроза поглощения города морем, ведь Венеция стоит на морском берегу.

Неповторимым по своей архитектуре дворцовым ансамблям, художественным сокровищам, которые хранятся в этом центре человеческой культуры, грозит серьезная опасность. Предлагаются десятки проектов для спасения Венеции, но все они требуют больших денежных средств, которых магистрат изыскать не в состоянии. Мировая общественность развернула широкую кампанию за спасение этого уникального города.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |