Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

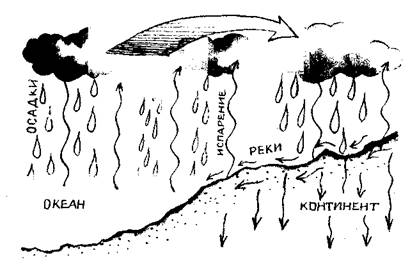

Бесконечны пространства морей и океанов. С их поверхности происходит непрерывное испарение воды и образование пара. Ученые подсчитали, что над океанами образуется 86% водяного пара, находящегося в атмосфере. Гораздо меньше поступает его с континентов — около 14%.

Пар собирается в воздухе, образуя облака, из которых время от времени вода выпадает дождем или снегом обратно на поверхность материков и океанов. На суше дождевые воды образуют струйки, ручейки, реки, а в горах ледники. В конечном счете часть воды снова возвращается в моря и океаны.

Другая часть дождевой воды просачивается в породы, слагающие поверхность земной коры, и уже далее движется в ее недрах. На рис. 10 показаны главные пути круговорота воды в природе. Это, конечно, только схема. Она не может показать того, в действительности, сложного пути, который проходит вода в своем стремлении к вечному круговороту.

К примеру, немалая роль принадлежит растениям, животному миру и в особенности человеку. Они захватывают и консервируют определенную часть воды, выводя ее временно из круговорота. Для человечества очень важно знать, сколько воды перемещается в течение года разными путями. Сколько воды используется, выпадает осадками, перемещается реками, просачивается в землю? Все это стремятся установить ученые. Они, как бухгалтеры, скрупулезно подсчитывают приход и расход воды для выяснения общего баланса водных масс.

Рис. 10. Вода вечно находится в движении

Вы спросите: для чего все это нужно? Опираясь на эти данные, специалисты разных областей науки решают вопросы изменения запасов воды в различных природных зонах, климата, водоснабжения и многие другие.

Интересные расчеты были выполнены . Он установил, что на поверхности земного шара (площадь 510083 тыс. км2) в год выпадает 520000 км3 осадков. Это немного меньше, чем воды в Каспийском море. Испарение же со всей поверхности Земли составляет примерно то же количество.

Если взять всю выпадающую за год на Землю воду и равномерно распределить ее по поверхности, то образуется сплошной слой глубиной чуть более одного метра.

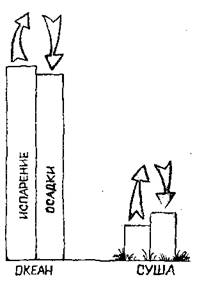

Конечно, более всего воды циркулирует над океаном. На рис. 11 показана диаграмма, сопоставляющая осадки и испарение воды над океаном и сушей.

Ученые на основе изучения общего баланса воды на Земле сделали поразительные выводы: масса воды в океане полностью обменивается в течение 2600 лет. А вот в атмосфере вода меняется каждые 9 суток. Несколько медленнее идет обмен в реках — за 12 суток.

Совсем другая картина в мире подземных вод. Только в самом верхнем слое земной коры, где содержится примерно 4,6% всего количества подземной воды, они обмениваются за время от 100 до 5000 лет. Основная же ее масса, заключенная на больших глубинах, обменивается за миллионы и даже десятки и сотни миллионов лет. Она как бы зажата в тисках горных пород и преодолевает их с большими усилиями. Пройдет тьма времени, прежде чем произойдет обмен этих глубинных вод.

Рис. 11. Испарение воды и выпадение осадков над океаном и сушей

Твердая фаза (в виде льда) также участвует в общем обороте воды. Подсчитано, что в горных ледниках полный обмен происходит за 5000 — 10000 лет. Значительно медленнее идет обмен арктических и антарктических льдов. Здесь этот процесс осуществляется примерно в течение 200000 лет.

Такова вода — вечный путешественник и бродяга.

Изменяется ли количество воды на Земле?

Как-то на одной из туристских баз собралась компания молодежи. Шел оживленный спор о проблеме охраны природы. Один из спорщиков заявил, что создание искусственных морей уменьшает количество воды на Земле. Большинство отвергло это утверждение, но возник вопрос: постоянно ли количество воды на Земле? А может быть, ее становится больше или меньше?

Действительно, меняется ли общая масса воды на Земле? Может быть, уменьшается? Увеличивается? Остается постоянной?

Это вопрос не праздный. Человечество должно искать и найти ответ на него. Мы сейчас знаем, что на Марсе когда-то неслись могучие потоки воды, а сейчас поверхность его пустынна. Куда они девались теперь? Остались немыми свидетелями широкие долины со следами когда-то бушующих вод (см. рис. 9).

Может быть, Землю тоже когда-нибудь покинут живительные воды?

Возвратимся на Землю. Попробуем заняться бухгалтерией и учесть приход и расход воды. Установим, что мы будем говорить о жидкой, парообразной и твердой воде в океанах, морях, на континентах и в земной коре.

Итак, приход:

1) вода поступает на Землю из космоса в составе каменных метеоритов, содержащих ее до 1%. Не исключен также привнос воды в ледяных ядрах комет;

2) спутниками установлено присутствие в высоких слоях планеты атомов водорода и кислорода, способных образовывать молекулы воды под действием корпускулярных потоков солнечного ветра;

3) поступление воды из мантии (слоя, подстилающего земную кору), весьма богатой этим важным веществом. Предполагается, что в этом слое земли содержится в 10 раз больше воды, чем в океанах и морях. Вода из мантии проникает по трещинам в так называемые зоны разлома, представляющие собой грандиозные трещины в земной коре;

4) развитие промышленности ведет к тому, что в ходе ряда технологических процессов, например сжигания угля, выплавки железа и др., выделяется вода, связанная в горных породах. Освобождаясь, она переходит в жидкое или газообразное состояние.

Теперь давайте взглянем на статьи расхода воды:

1) часть воды используется человеком для производства многих химических веществ, бумаги, синтетических материалов и т. д. Эта вода извлекается промышленностью из естественного круговорота и связывается в органических соединениях и различных искусственных материалах;

2) часть молекул воды может распадаться под воздействием различных космических излучений на кислород и водород;

3) не исключено, что в высоких слоях атмосферы молекулы воды могут покидать зону притяжения Земли, уходя в космическое пространство;

4) временно связывается вода растениями и животными, но в конечном счете она возвращается в общий круговорот;

5) горные породы на поверхности, образуясь из водных растворов (например, гипс CaSO4*2Н2О, сода Nа2СОзЮШО и некоторые другие), забирают воду в кристаллическую решетку; выводя ее из общего круговорота. То же происходит с горными породами: гранитом, диоритом и другими; слагающие их минералы выветриваются, переходя в глинистые минералы, в составе которых содержатся молекулы воды, также выхватываемые из круговорота.

Если сравнить приход с расходом, то можно сделать вывод, что в настоящее время преобладает приход воды.

Как же дело обстоит в действительности? Ученые полагают, что с момента образования первичного океана количество воды на Земле увеличилось почти десятикратно.

подсчитал, что за последнюю тысячу лет уровень океана поднялся на 1,3 м и в основном за счет воды, поступившей из мантии.

Итак, спор решается в пользу постепенного возрастания со временем количества воды в атмосфере, гидросфере и земной коре. Правда, человечество все больше начинает испытывать недостаток пресной воды, но это уже другой вопрос.

Угрожает ли человечеству водяной голод?

В газетах Запада мелькают сенсационные заголовки: «Катастрофическое положение с водой», «Погибнет ли человек от жажды?», «Миру грозит водяной голод» и так далее. Многие люди, включая краны горячей и холодной воды, наслаждаясь в ванной, не могут понять этой кутерьмы вокруг воды. Да и общее количество воды, как мы это видели в предыдущем разделе, не только не уменьшается, а увеличивается.

Несомненно, положение с пресной водой иногда ради сенсации преувеличивается, но для целого ряда стран проблема снабжения ею становится все более острой, а подчас и катастрофической.

Вообще обеспечение разных районов мира водой всегда было неравномерным. Недостаток воды ощущался в Сахаре, пустынях Средней Азии, на Аравийском полуострове и в других местах.

Но вот в настоящее время воды стало не хватать даже там, где ранее был ее избыток. Эксперты ООН подсчитали, что 20% жителей городов и 75% сельского населения нашей планеты не обеспечены достаточным количеством и надлежащим качеством питьевой воды.

Запасы воды на нашей планете примерно равны 1400 млн. км3. Однако это в основном соленая вода. Пресные воды составляют лишь 2% всей массы. Даже это количество весьма значительно. Но следует учитывать три обстоятельства.

1. Быстрое увеличение населения Земли. Демографы ООН подсчитали, что к 2000 году на нашей планете будут жить 6 млрд. человек.

2. Рост потребления пресной воды человеком. Если в 1900 г. в Петербурге расходовалось на душу населения только 200 л, то в современном Ленинграде расход достигает 600 и даже 800 л в сутки. В настоящее время на нашей планете мировое потребление воды составляет 3600 км3 в год. Получается, что на одного жителя Земли приходится 900 м3 воды в год. Это чересчур много. Потребление воды растет с каждым годом, и в 2000 г. во многих странах (в том числе в США, ФРГ, Англии) возникнет острый дефицит пресной воды.

3. Все возрастающее загрязнение озер, рек, морей, океанов и подземных вод хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками. В настоящее время осталось очень мало незагрязненных рек. Классическим примером является река Рейн, в которую на всем ее 684-километровом протяжении из миллионов труб сбрасываются бытовые отходы и ядовитые вещества расположенными на ее берегах городами, фабриками и заводами. Окунуться в эту реку можно только в специальном герметическом костюме и то с большой долей риска. Можно назвать тысячи рек, загрязненных до предела. Широко стала известна текущая в озеро Эри (США) река Кайохоча, которая вследствие загрязнения нефтью и горючими продуктами неожиданно вспыхнула, и несколько дней по ней двигался поток огня.

Рис. 12. «Нефтяная чума» — мучительная смерть птиц и животных от покрытого нефтью моря

Ежегодно на Земле образуется около 500 млн. м3 промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Чтобы очистить загрязненные воды, только в США необходимо затратить более 600 млрд. долларов.

Эти стоки в конечном счете идут в моря и океаны, загрязняя их до такой степени, что даже купаться на пляжах становится опасным. Помимо этого морская поверхность покрывается пленкой нефти из-за аварий нефтеналивных танкеров иди просто загрязняется проходящими кораблями (рис. 12).

Есть ли выход из все ухудшающегося положения с пресной водой? Если события будут развиваться в том же направлении, то «водяной голод» может стать реальностью. Однако дело не настолько плохо.

Прежде всего необходимо развивать методы очистки сточных вод и строить очистные сооружения. Примером могут служить мероприятия, проводимые в СССР. ЦК КПСС и Совет Министров приняли ряд важных постановлений о предотвращении загрязнения рек, озер и морей. На этой основе развернулись серьезные работы по организации очистки производственных и бытовых стоков. К 1980 г. намечено полностью прекратить сброс неочищенных сточных вод в бассейны рек Волги и Урала.

Другим выходом является расширение использования подземных вод для получения питьевой воды. Правда, и здесь необходима организация их охраны от загрязнения стоками и истощения.

Третьим источником воды могут служить искусственные подземные воды, о которых будет рассказано ниже.

Наконец, пресную воду можно получать путем опреснения морской воды с использованием ядерной энергии (установка на быстрых нейтронах). В Советском Союзе подобная установка работает на Мангышлаке. В сутки она дает 120 тыс. м3 опресненной каспийской воды.

Главные запасы пресных вод хранятся в ледниках материковых и горных. Так, один айсберг высотой 300 — 400 м, длиной 40 км и шириной в 1 км может в течение года обеспечить пресной водой город с населением в миллион человек.

Итак, делаем вывод — необходимо действовать! Человеку , по силам решить проблему водоснабжения Земли, но необходимы серьезные коллективные усилия государственных деятелей, ученых и всего населения.

ОТКУДА ЕЕ СТОЛЬКО ПОД ЗЕМЛЕЙ?

Загадки воды под землей

О существовании воды под поверхностью Земли люди знали очень давно. Тысячелетия назад инки и майя устраивали глубокие колодцы и извлекали воду из них. Искусством добывать воду из-под земли владели жители древнего Египта и Вавилона. Но для них оставалось загадкой, откуда она появляется в колодцах. Совершенно загадочным было появление воды в одних местах и отсутствие ее в других. Необъяснимы были факты ее внезапного исчезновения. Древние римляне весьма ценили горячие воды, бьющие из-под земли. Происхождение их было непонятным, поэтому эти термы (источники горячей воды) считали даром богов.

Действительно, почему под землей появляется вода? Я догадываюсь, что читатель пожимает плечами и легко отвечает на этот вопрос. Идет дождь и вода просачивается в землю, попадая таким образом в колодцы. А может быть она проникает в землю из ближайшей реки или озера?

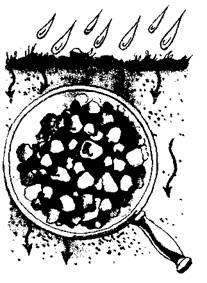

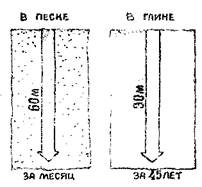

Рис. 13. Поры в песке и пути движения через них воды

Так думали первые исследователи воды под землей. Однако все оказалось значительно сложнее. Ну, например, откуда появляется вода в колодцах в пустыне? Почему она встречается в степи на высоких отметках местности? Сейчас мы знаем, что часть воды действительно просачивается с поверхности. В этом легко убедиться, предприняв прогулку после хорошего дождя. На тех участках, где почва сложена песком, почти нет лужиц, а там, где она представлена глиной, грязь и глубокие лужи затрудняют нам путь. Причина этого явления связана с особенностями этих пород. Песок, а также гравий, щебень, галька состоят из зерен размером более 0,05 — 0,25 мм. В крупном песке частицы достигают 2 мм, в гравии 40 мм, а в галечнике и щебне — до 200 мм. Такие крупные зерна образуют между собой крупные поры, через которые капельки воды свободно проникают внутрь (рис. 13). Под действием силы тяжести они стараются проложить себе дорогу как можно дальше в глубь породы. Конечно, чем меньше размеры песчаных зерен и чем плотнее они уложены в породе, тем меньше поры, и вода движется медленнее. Такой процесс поступления воды сверху вниз был назван еще в XIX столетии инфильтрацией. Вообще жидкости в горных породах, двигаясь по порам, не текут, а фильтруются. Поэтому в гидрогеологии говорят о «фильтрации воды». Конечно, этот вид ее движения — медленный процесс, совсем не похожий на поток в реке или бурлящем ручейке. Скорость речных струй 1 — 2 м в секунду, а фильтрация в песке определяется величинами 0,1 — 10 м в сутки. Это значит, что в породах ее движение идет медленнее. Скорость фильтрации в тысячи и даже десятки тысяч раз уступает веселому бегу ручейка.

Отсюда следует, что вода может поступать в землю после дождя, просачиваясь по порам в песчаных, гравелистых, галечных грунтах. Ученые называют его инфильтрационным путем образования вод под землей. Таким же образом могут просачиваться в землю не только дождевые осадки, но и воды из рек и морей.

Орошение, строительство искусственных морей также становятся источниками для инфильтрации поверхностных вод в недра земной коры.

Альпинисты и туристы, посещающие горные районы, хорошо знают, что там на склонах часто можно видеть скалы из гранита, базальта, диорита, сланца. Это монолитные очень прочные породы. В них природа с большой силой спаяла кристаллы минералов в одно целое. Их пористость незначительна, и они практически не пропускают воду. Геологи установили, что земная кора находится в непрестанном движении. Породы подвергаются непрерывно изменяющимся давлениям от напирающих на них соседних массивов, а во время землетрясения на них обрушиваются чудовищные удары. Это все приводит к образованию в них многочисленных трещин. Размеры их от десятых долей миллиметра до многих метров, поэтому они могут служить прекрасным путем для прямого проникновения воды в глубь земли. Даже в небольших трещинах, измеряемых миллиметрами, вода с поверхности может поступать в землю как по водопроводным трубам. Здесь скорости ее движения могут достигать 10 и даже 100 м в сутки. В этом случае поверхностные воды (дождевые, талые, речные и т. д.) как бы вливаются в недра земли. Гидрогеологи назвали способ поступления воды по трещинам пород инфлюацией (т. е. вливанием).

Откуда же вода в пустыне?

Вырыли неглубокий колодец в песчаной пустыне, и вдруг стала сочиться вода. Но откуда она взялась? Ведь это происходит в пустыне, где дожди выпадают крайне редко. Как видно, инфильтрацией воды с поверхности мы не сможем объяснить этого феномена.

Долгие годы ученые ломали голову, пытаясь найти решение данной загадки. Более 100 лет назад ученый О. Фольгер выдвинул поразившую всех гипотезу, что вода под землей образуется путем конденсации (сгущения) водяных паров. Он считал, что они содержатся в проникающем с поверхности воздухе. Попадая в поры пород, эти пары сгущаются, переходя в капельно-жидкое состояние. Он с пафосом воскликнул: «Ни одна капля подземной воды не происходит за счет капель дождевой воды».

Из нашего жизненного опыта мы хорошо знаем, что когда теплая погода внезапно сменяется холодной, часто появляются туманы. Они возникают в результате резкого падения температуры, когда относительная влажность воздуха при том же абсолютном содержании паров воды повышается до 100%-Это и ведет к образованию капелек воды. В этом и состоит сущность процесса конденсации. Нечто похожее происходит и в порах песка: при понижении температуры пар превращается в капельки воды.

Возникли ожесточенные споры двух групп ученых — сторонников «инфильтрационной теории» и «конденсационников».

Рис. 14. Так образуется в пустыне под кучей камней конденсационная вода

Большинство ученых назвали теорию конденсации неправдоподобной, надуманной и даже сумасбродной.

Советский ученый поставил оригинальные эксперименты. Ему удалось на опытах доказать, что конденсационный путь образования воды под землей действительно существует. Однако он также установил, что в поры пород проникает не воздух, как это утверждал О. Фольгер, а водяные пары. Результатом его работ была научно обоснованная теория конденсационного образования подземных вод.

В Аравийских пустынях бедуины собирают кучи камней. Под ними через некоторое время образуется немного воды (рис. 14). Эта вода — результат конденсации водяных паров. Так практика подтверждает научные теории.

Теперь ясен ответ на вопрос, откуда вода может появляться в песках пустынь или на степных водоразделах.

Гидрогеологам теперь известно, что основным путем накопления воды под землей все же является инфильтрация. Лишь часть воды обязана своим происхождением конденсации в порах пород водяных паров. Однако воды под землей образуются не только этими двумя путями. В XX веке австрийский ученый Э. Зюсс, размышляя по поводу источников воды под землей, высказал догадку, что крупным поставщиком могут явиться пары и газы, поднимающиеся из глубоких недр воды. Эти воды никогда не видели дневной поверхности, и поэтому Зюсс их назвал «ювенильными» (т. е. девственными).

Сейчас ученые знают, что под земной корой залегает мощная мантия, в составе которой имеется много воды (до 2 — 3%). на основании остроумных лабораторных экспериментов показал, что из пород мантии при расплавлении выделяются водяные пары. Он считает, что даже массы воды в океанах могли возникнуть путем выделения из глубоких недр Земли.

В настоящее время поступление все новых порций воды из глубин нашей планеты не вызывает сомнения. Вместе с тем количество ее, притекающее в земную кору в течение года, незначительно, но постоянство этого процесса в течение многих миллионов лет превращает его в весьма важный источник пополнения подземных вод.

Есть еще ряд других путей пополнения подземных вод: «захватом» океанических, морских и озерных вод в накопляемых на дне рыхлых илах и других типах донных отложений, из захороняемых в морских отложениях растительных и животных организмов и т. д. Все они имеют второстепенное значение в общем балансе вод под землей.

Читатель может видеть, что пути, приводящие воду в земную кору, различны и довольно сложны. В этом основная причина того, что подземные воды разнообразны. Они отличаются по составу, температуре, направлению и скорости движения и другим особенностям.

Может ли вода просочиться до центра Земли?

Сразу отвечаем: конечно, нет. Просачиваясь с поверхности, вода движется в песке или каком-либо другом проницаемом слое до тех пор, пока не встретит на своем пути преграду в виде другой породы, особенность которой — не пропускать воду.

Дело в том, что поверхностная часть Земли, или, как ее называют геологи, верхняя часть земной коры, сложена породами, образовавшимися в море или на суше.

Представим себе, что мы в костюме акванавтов совершаем прогулку по морскому дну. Здесь свой особый мир. У берега дно сложено чаще всего галькой, гравием или крупным песком, а по мере движения в глубину мы попадаем в царство все более мелких песков. Еще глубже и дальше от берега ноги начинают утопать в илистом материале. Это все продукты, образовавшиеся в ходе разрушения пород, слагающих сушу. Многие тысячелетия они переносятся морскими потоками и накапливаются на дне, образуя слои гальки, гравия, песка, глины. Для каждой породы отведено природой свое место.

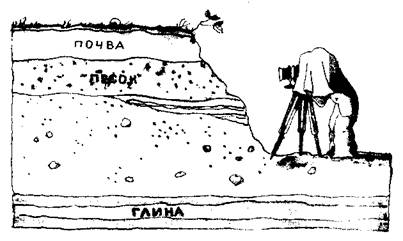

Рис. 15. Породы в земной коре собраны в пласты

Чем ближе к берегу, тем крупнее накапливающийся материал, чем дальше — тем, наоборот, он мельче. Но с течением времени береговая линия передвигается. И там, где на дне накопилась толща песка, начинает скапливаться новый более тонкий материал. Вот и получается, что морские отложения представляют собой как бы слоеный пирог, в котором чередуются породы, состоящие то из более крупных частиц — галечника, песка, то из более мелких — глинистых. Каждый слой имеет большую площадь и занимает определенное пространство. Такой слой геологи называют пластом осадочной породы (рис. 15).

В течение тысячелетий характер минерального материала, приносимого с суши, меняется. Часто такая смена происходит резко в результате различных геологических потрясений — катастрофических движений земной коры, изменений рельефа местности и гидрографической сети, перемещения береговой линии и других. В результате меняется характер приносимого в море материала, и на образовавшемся пласте начинает откладываться новый. Таким путем формируется пластовое строение толщи пород (см. рис. 15). Пески могут сменяться суглинками (порода, содержащая не только песчаные частицы, но и тонкие глинистые размером менее 2 мкм, а суглинки — глинами и снова песками.

Пласты могут залегать совершенно горизонтально, так как они отложились на дне моря. Но мы уже говорили, что земная кора находится в постоянном движении, изменяя положение пластов; прежде всего они наклоняются, а часто коренным образом меняют свою форму.

Давайте вернемся к самому началу этой главы. Прошел дождь; на песках вода просочилась капельками в поры и ушла в землю. А на участке глины образовались обширные лужи, и ноги увязают в грязи. Почему же здесь вода не инфильтровалась в глубь породы?

Рис. 16. Вода в глине движется с очень малыми скоростями, в 1000 —и более раз медленнее, чем в песке

Дело в том, что глина состоит из очень мелких частичек (размером менее 0,002 мм и 2 мкм). Такие тонкие зернышки, плотно прилегая друг к другу,-образуют очень маленькие поры.

Ученые измерили их с помощью электронного микроскопа. Оказалось, что их ширина редко превосходит 0,001 — 0,003 мм. В таких тонких породах вода не в состоянии свободно течь. Ее перемещение возможно, но только лишь путем очень медленного молекулярного движения.

В природе тончайшие поры глин почти всегда заполнены водой. Ее частицы находятся под влиянием атомно-молекуляр-ных сил, действующих на поверхности тончайших минеральных зерен. Это взаимодействие возникает благодаря особому строению кристалликов глинистых минералов и электрическим особенностям молекул воды, о которых уже упоминалось в первой главе.

Конечно, движение воды через глину происходит, но оно в тысячи и десятки тысяч раз медленнее, чем в тех же песках. Даже движение улитки по сравнению с водой в глине покажется «космическим». За сутки в такой породе вода при благоприятных условиях может просочиться на 0,5 — 1,5 мм. Чтобы пройти путь в глине в 1 м, воде потребуются многие месяцы и даже годы (рис. 16).

Некоторое ускорение движения возникает в том случае, когда в глине содержится неравномерное количество солей, растворенных в поровой воде на разных участках породы. Тогда возникает перемещение природных растворов от мест с высокой концентрацией солей к местам с их малым содержанием. Быстрее вода движется при нагревании отдельных частей породы. В этом случае ускоряется ее перемещение от холодных к нагретым местам.

Теперь мы можем начать разговор о пути движения дождевой капли. Представим себе лежащий на поверхности слой песка. Прошел дождь. Капельки быстро просочились вглубь по крупным порам и, увлекаемые силой тяжести, стали опускаться все ниже и ниже. Но вот пласт песка кончился.

Дальше идет слой глины. Дорога воде прочно закрыта. Капелькам деться некуда, и они начинают накапливаться, их становится все больше и больше. Над глиной в песке образуется слой воды. Глина играет роль упора для воды. Поэтому говорят, что первый пласт глины от поверхности — первый водоупор. Над ним в песке постепенно образуются значительные скопления воды. Обратите внимание, что скопление ее идет одновременно на значительной площади, определяемой участком распространения песчаного слоя и подстилающего его глинистого пласта.

А теперь выроем колодец, и когда он достигнет поверхности накопившегося слоя воды, в нем весело заплещется такая нужная нам вода (рис. 17).

Рис. 17. Струйки встречают водоупор и образуют грунтовые воды

Скопления воды в песке над глиной ученые назвали водоносным пластом (или водоносным горизонтом). Первый от поверхности слой воды над первым водоупором получил название грунтовой воды. Она является источником воды для многих городов, сел и деревень. Теперь легко можно представить себе, что чем дальше от поверхности земли залегает водоупор, тем глубже приходится рыть колодец. Однако положение поверхности воды в колодце зависит не только от глубины водо-упора, но и от толщины слоя, грунтовой воды над ним или, как говорят гидрогеологи, мощности водоносного пласта.

Но не только глина может являться водоупором. В этом качестве могут выступать сланцы, граниты, базальты и другие скальные породы, которые при отсутствии или малой тре-щиноватости также не пропускают воду.

Грунтовые воды в колодце после отбора нескольких ведер обычно снижают свой уровень, однако через некоторое время он опять восстанавливается. Это происходит потому, что из окружающего участка вода устремляется к месту, где ее уровень ниже. Скорость притока зависит от водопроницаемости окружающего слоя песка или гравия. Чем крупнее поры слагающих слои пород, тем быстрее идет приток воды. Конечно, действуют и другие факторы — количество воды в водоносном горизонте и величина достигнутого понижения уровня воды в колодце.

Грунтовая вода, залегающая на первом от поверхности слое глины (водоупопе), всегда стремится двигаться. Эта неукротимая любовь к движению, связана с уклоном поверхности грунтовой воды, которая часто зависит от уклона поверхности водоупорных пластов. Вот по этому уклону вода и течет в своем вечном стремлении к движению. Поэтому гидрогеологи говорят о потоках грунтовой воды. Встречаются случаи, когда водоупор образует чашеобразную впадину, тогда вода здесь при определенных условиях неподвижна и образует «грунтовый бассейн».

Опять недоуменный вопрос

В XVIII веке были люди, которые выбирали в качестве своей специальности поиски воды под землей и ловко указывали места, на которых можно было рыть колодцы. Эта профессия была окружена таинственностью. В основе их искусства находить воду под землей лежал опыт поколений. Даже для этих людей оставалось загадочным, почему под первым пластом глины встречаются новые водоносные горизонты? Казалось бы, ниже такого глинистого пласта воды не должно быть. Ведь под дном кастрюли, наполненной водой, - она отсутствует. В чем же дело?

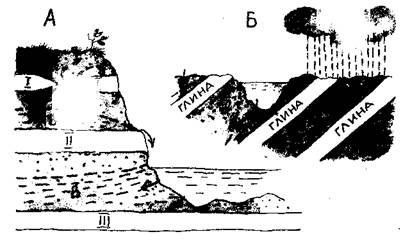

На этот вопрос ответить не сложно. Прежде всего пласт водоупорной глины может не быть сплошным. Тогда вода будет поступать в образующиеся в нем «окна». Или пласты глины ограничены в пространстве и где-то заканчиваются или, как говорят геологи, выклиниваются. В обоих случаях вода, инфильтрующаяся с поверхности, может, миновав первый слой глины, двигаться вглубь до второго горизонта (рис. 18, А), а затем и далее. А уж вода найдет себе дорогу.

Рис. 18. Вода под землей:

А — вот так появляются второй и третий слои подземных вод; Б — вода находит путь в глубокие слои по наклонным пластам, выходящим на земную поверхность

Возможен и второй путь. Если пласты, лежащие в верхней части земной коры, имеют наклон, то на поверхности могут выходить по очереди слои глины и песка (рис. 18, Б). В таком случае вода будет поступать с поверхности во все песчаные породы и течь вдоль водоупоров вглубь.

Вода может найти и третий путь. Представим себе долину реки или искусственное море. Если они имеют высокие берега, сложенные вперемежку песками и глиной, то воды реки, водохранилища или озера могут устремляться в них, образуя сразу несколько водоносных слоев. На рис. 18, а показан такой случай в долине Днепра. Особенно много воды поступает в недра во время паводков. Тогда вода особенно «агрессивна» и энергично устремляется по трещинам пород в глубину земной коры.

Таким образом возникает многоэтажное строение — целая серия водоносных горизонтов, следующих друг за другом.

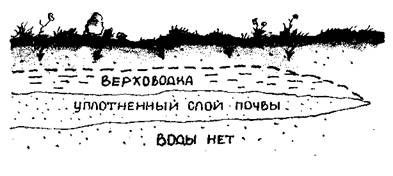

Рис. 19. На высоких участках в степи весной под уплотненным слоем почвы часто накапливается верховодка, исчезающая летом

Получается своеобразная этажерка: песок (или другая пропускающая воду порода), в котором накапливается «этаж» воды — водоносный горизонт, затем следует «пол» — водоупор (глина и другая непроводящая воду порода), а далее следующие «этажи» и «полы» (см. рис. 18, б).

Эти воды под землей, находящиеся между вторым и третьим, третьим и четвертым водоупорными слоями, так и называются — «межпластовые» (см. рис. 18, б).

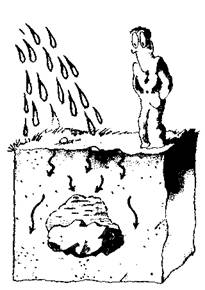

Бывают случаи, когда вода, движущаяся с поверхности, встречает на своем пути случайный водоупор. Таким «полом» для воды могут оказаться любые уплотнения в породах, участок глины и даже предметы, не имеющие прямого отношения к породам. Вот над этим случайным водоупором и накапливается небольшое количество воды, образующее маленькие подземные озера (рис. 19, 20).

Бывают совершенно неожиданные случаи. Например, в долине Дона нами было встречено подобное «озеро» над старинной казачьей лодкой «Чайкой», когда-то захороненной песками реки. Его размеры были в длину 8 м, а в ширину около 3 м. Слой воды был около 1 м. Эти мелкие маловодные горизонты воды в сухое время года могут исчезать, испаряясь и инфильт-руясь в глубь толщи. Так их и назвали — «верховодка». Он часто путает неумелых искателей воды. Вырыли колодец, встретили верховодок, вода как будто есть, а вычерпали 5 — 10 ведер и далее ее нет.

Рис. 20. Над крупным камнем образовался микрогоризонт воды («верховодка»)

Люди ходят по поверхности земли и часто не подозревают, что у них под ногами целые «моря» воды. Эти «моря» крайне своеобразны. В них вся водная толща разделена на слои, как в слоеном пироге. Количество горизонтов, их водообильность зависят от особенностей геологического строения, истории развития территории и, наконец, климата. Ученые назвали такой «слоеный пирог» водоносным бассейном. Они очень разные и по вертикальному строению, и по конфигурации в пространстве. Часто разные горизонты имеют различный химический состав заключенной в них воды. Да и пути поступления воды в водоносные слои могут быть разными.

Гидрогеолог всегда стремится изучить не только вопрос о размещении в пространстве водоносных бассейнов и горизонтов, их слагающих, но и повадки каждого из них, характер движения потоков, колебания уровней по времени года и т. д.

Катастрофа на острове Мартиника

Малые Антильские острова служат как бы барьером между Карибским морем и безбрежными водами Атлантики. Среди них остров Мартиника, утопающий в зелени тропических лесов, кофейных плантаций и зарослях тростника, а над этим зеленым морем высится мрачная скалистая вершина вулкана Мон-Пеле.

Восьмого мая 1902 г. неожиданно весь остров содрогнулся от страшного взрыва. Над кратером вулкана появилось раскаленное добела облако, состоящее из палящего газа и твердых частичек. Какой-то миг оно стояло на вершине, а затем покатилось вниз, ускоряя с каждым мгновением свое движений.

Страшное облако на своем пути несло опустошение и смерть. Его температура вначале достигала 1100°С, а затем упала до 210 — 300°С. За считанные минуты раскаленное облако достигло расположенного у подножия вулкана цветущего города Сен-Пьер, тогдашней столицы острова. Потребовалось только несколько секунд, чтобы его парки, улицы, дома были сравнены с землей и сожжены.жителей было в течение нескольких мгновений вычеркнуто из жизни.

А при чем же здесь подземная вода?

Дело в том, что газовое облако, образовавшееся в этот тропический день над жерлом вулкана Мон-Пеле, на 80% состояло из паров воды. Вулканологи предполагают, что именно газообразные продукты, среди которых основную массу составляют пары воды, являются причиной взрывов при извержениях вулканов. При всех вулканических процессах всегда регистрируется выделение больших количеств водяного пара. Так, даже в спокойно изливающихся вулканах Гавайских островов многочисленные измерения показали, что выходящие газы содержат до 70% водяного пара.

Когда вулканическая деятельность начинает угасать, из кратеров начинают постоянно выделяться газы и пары воды.

Места выделения пара и газов на склонах и кратерах вулканов были названы фумаролами (итальянское слово fumore — дымиться). В Северной Америке имеются группы фумаролов, расположенных в Долине десяти тысяч дымов. Установлено, что содержание водяных паров достигает здесь 99%.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |