Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МОСКВЫ КАК ОСНОВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

, ,

», Москва, Россия

В Москве, как и во многих городах России, самой актуальной проблемой является экологическая и строительная безопасность. В связи с интенсивной хозяйственной деятельностью резко меняются гидрогеологические условия, что влечет за собой развитие опасных природно-техногенные процессов (подтопление, оползни, суффозия, карст и др.), ухудшение экологической обстановки, и часто обусловливает возникновение чрезвычайных ситуаций. Экономический ущерб от опасных процессов огромен. Сложившаяся обстановка является результатом длительного игнорирования взаимосвязанных вопросов гидрогеологического и экологического обоснования хозяйственной и строительной деятельности. А оценка существующей природно-техногенной ситуации и прогноз изменения гидрогеологических условий практически невозможен без детальной гидрогеологической изученности территорий.

Сегодня в Москве гидрогеологические исследования выполняются по следующим основным направлениям:

а) оценка и прогноз изменения гидрогеологических условий на объектах инженерных изысканий для строительства, реконструкции и ликвидации зданий и сооружений;

б) инженерно-гидрогеологическое обоснование защитных мероприятий от воздействия подземных вод;

в) переоценка (оценка) запасов пресных подземных вод, минеральных вод и рассолов в связи с их истощением и загрязнением;

г) оценка и прогноз изменения гидрогеохимической обстановки для инженерно-гидрогеологического обоснования природоохранных мероприятий и оценки экологической опасности.

Решение задач по указанным направлениям требует комплексного подхода к изучению гидрогеологических условий на основе долгосрочных и широкомасштабных исследований. Такие исследования могут быть осуществлены только с помощью современного специализированного мониторинга геоэкологических процессов, основой которого является мониторинг гидрогеологический.

Основой гидрогеологического мониторинга являются стационарные режимные наблюдения за подземными водами по сети наблюдательных скважин.

Системное изучение геологической среды в г. Москве началось с 1936 года, в период строительства канала им. Москвы и строительства первой линии Московского метро, для этого была создана при Министерстве геологии РСФСР специализированная Гидрорежимная экспедиция (сейчас Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований «Геоцентр-Москва» (»).

Основной задачей наблюдений являлось изучение взаимосвязи поверхностных вод, грунтовых вод мезокайнозойских отложений и подземных вод нижезалегающих продуктивных водоносных горизонтов карбона, которые служили в то время источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Москвы, а в настоящее время являются источником резервного водоснабжения. Для этого была организована государственная наблюдательная сеть гидрогеологических скважин. Расположение первой очереди скважин было ориентировано вдоль основных водотоков города: рек Москвы, Яузы, Сетуни и приурочено к зонам размыва регионального водоупора. Скважины сгруппированы в кусты и оборудованы фильтрами на разные водоносные горизонты, встреченные в сложной толще изучаемого верхнего гидродинамического этажа. Там же на реках были организованы гидрологические водомерные посты для проведения режимных наблюдений за изменением уровня поверхностных вод. Регулярные замеры уровня воды в скважинах и на гидропостах, гидрохимическое опробование позволяли отслеживать взаимосвязь подземных и поверхностных вод.

В те же 30-е годы в связи с началом строительства метрополитена стала расширяться наблюдательная сеть - возникла необходимость регулярных наблюдений за нарушенным уровенным режимом вдоль трасс метро, а также вне зоны его влияния за естественным режимом, как фоном. Наиболее интенсивно гидрогеологическая наблюдательная сеть развивалась в 50-60-е и 80-е годы, когда были приняты к наблюдению более 70% всех когда либо существовавших скважин.

Москва строилась, росла и в высоту и в глубину, менялись её пространственные границы. К настоящему времени естественных природных условий в мегаполисе практически не сохранилось, исключение составляют отдельные участки в лесопарковых зонах. Не осталось в Москве и естественного режима подземных вод ни в водоносных горизонтах карбона, ни, тем более, в грунтовых водоносных горизонтах. Только в некоторых частях парковых и лесопарковых зон режим грунтовых вод можно условно назвать слабонарушенным. Природная геологическая среда города Москвы превратилась в природно-техногенную со своей спецификой, которую трудно прогнозировать.

При новом строительстве, реконструкции старой застройки, интенсивном освоении подземного пространства многократно увеличивается техногенная нагрузка на геологическую среду, коренным образом изменяются гидрогеологические условия. Причудливым образом нарушается естественный режим грунтовых вод, не только уровенный, но температурный и гидрогеохимический, что приводит часто к возникновению и активизации необратимых негативных инженерно-геологических процессов.

Анализируя графики годового колебания уровней, видно, что характерные пики подъема и спада уровней не совпадают ни с периодами весеннего половодья, ни с осенней меженью. В среднемноголетнем плане данные режимных наблюдений свидетельствуют о наличии разнонаправленных тенденций поведения уровня грунтовых вод. Так, при устойчивой во времени тенденции снижения уровня грунтовых вод при перетекании их в водоносные горизонты карбона может происходить осадка поверхности земли. Здесь же, под влиянием утечек из водопроводных, тепловых, канализационных и водосточных систем, в результате выноса мелкозернистых разностей в нижележащие пустоты в карбоне могут провоцироваться просадки и образования карстово-суффозионных воронок. Изменение температурного режима подземных вод провоцирует активизацию процессов растворения и выщелачивания в породах, вмещающих грунтовые воды. Эти явления вызывают различные деформации инженерных сооружений, вплоть до вывода их из строя. Также возникают негативные явления иного плана, а именно: активное поступление питания в горизонт (в результате хозяйственной деятельности) при его замедленном латеральном оттоке может вызывать подъем уровня грунтовых вод и образование новых техногенных горизонтов подземных вод. Здесь же, при слоистом строении разреза даже на маломощных, в несколько десятков сантиметров, прослоях слабопроницаемых разностей в толще песчаных пород могут формироваться устойчивые подвешенные уровни грунтовых вод. Если это происходит в пределах глубин заложения фундаментов зданий, то развивается процесс подтопления. Интенсивное насыщение водой толщи пород зоны аэрации при соответствующих условиях может провоцировать активизацию оползней или даже их возникновение на тех участках склонов, где в естественных условиях их раньше не наблюдалось.

Как упоминалось выше, государственная наблюдательная сеть Москвы закладывалась более 50-60 лет назад и создавалась для контроля уровня грунтовых вод на территории города в прежних его границах. Со временем наблюдательные скважины постепенно выходят из строя, участки их расположения передаются под застройку. В настоящее время кроме контроля уровня грунтовых вод всё более заметное значение приобретает контроль их качества и распространение загрязнения как химического, так и температурного. К сожалению, сегодня многие скважины наблюдательной сети не соответствуют современным задачам по своей конструкции или непригодны для наблюдений вследствие их засорения, засыпки. Некоторые скважины в настоящее время восстанавливать экономически нецелесообразно.

За последние 15 лет в силу ряда причин сокращение числа наблюдаемых скважин составило более 30%.

С 1992 года резко сократилось бюджетное финансирование работ по мониторингу, несколько лет работы проводились в сокращенном режиме за счет средств предприятия.

В 1997 году произошло разделение государственной сети по источникам финансирования и решаемым задачам на федеральную и территориальную наблюдательные сети.

Задачи федерального мониторинга – региональная оценка состояния подземных вод основных продуктивных каменноугольных водоносных горизонтов на территории московского региона в целом (то есть с учетом наблюдений, проводимых на территории московской области), а также оценки изменений состояния грунтовых вод, попадающих в зону интенсивного влияния водозаборов г. Москвы.

Задачи территориального мониторинга – выявление динамики изменения уровня, температуры и химического состава грунтовых вод для оценки опасности подтопления застроенных и реконструируемых территорий, оценки опасности развития экзогенных геологических процессов – оползней, карста, суффозии, оценки степени загрязнения вод продуктивных водоносных горизонтов, являющихся резервным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Москвы.

До этого финансирование работы системы государственного мониторинга геологической среды г. Москвы осуществлялось за счет средств федерального бюджета Министерством природных ресурсов РФ. Отчетность и объём информации, который требуется МПР РФ для слежения за состоянием недр России в целом, оказалась недостаточна для городских нужд в современных условиях

После многолетнего перерыва недофинансирования наблюдения на территориальной сети возобновились в новом качестве в 2005 году. Основание – постановление правительства москвы от 01.01.2001 г. «об организации мониторинга геоэкологических процессов». Государственным заказчиком выступил департамент природопользования и охраны окружающей среды города москвы. Заказчиком - государственное природоохранное учреждение «мосэкомониторинг». Средства финансирования – бюджет города москвы.

К настоящему времени гидрогеологическая государственная наблюдательная сеть города москвы состоит из 212 действующих скважин, 154 из которых принадлежат территориальной сети, а 58 федеральной. И, соответственно, финансируются из разных бюджетов, несмотря на то, что решают общие государственные задачи.

Скважины федеральной сети расположены вдоль прирусловой части долины р. Москвы, а также в зонах депрессионных воронок водозаборов. Из 58 скважин 33 оборудованы на водоносные горизонты карбона, 25 - на мезокайнозойские водоносные горизонты.

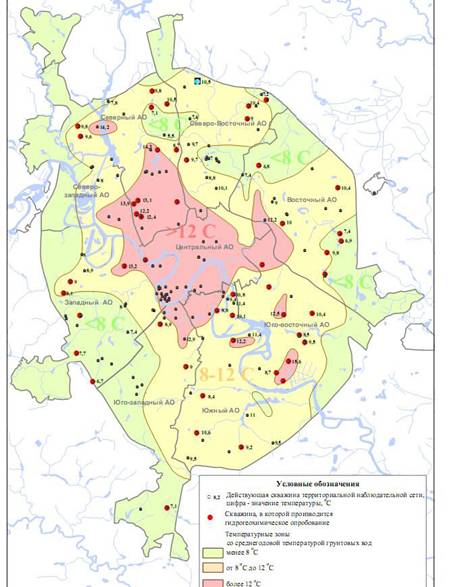

Скважины территориальной сети расположены по площади города в пределах МКАД (рис.1); все 154 скважины оборудованы на мезокайнозойские водоносные горизонты.

Конечно, 154 наблюдательных скважин территориальной сети в столь сложных геолого-гидрогеологических и техногенных условиях мегаполиса для решения насущных задач города совершенно недостаточно. Новые районы Москвы, располагающиеся за пределами МКАД, оказались вовсе не охвачены мониторингом. Кроме того, особенность многослойного строения водовмещающей толщи горных пород, находящихся в зоне воздействия городского хозяйства определяет необходимость создания дополнительных ярусных узлов наблюдательных скважин на водоносные горизонты песчано-глинистой толщи отложений.

Рис.1. Схема расположения территориальной наблюдательной сети и распространения температурных зон грунтовых вод

Принимая во внимание то, что подавляющая часть территории города застроена, а приповерхностный слой пород наполнен инженерными коммуникациями и другими сооружениями, приоритетное значение, помимо наблюдений за уровенной поверхностью грунтовых вод, приобретают наблюдения за их температурным и химическим режимом, от которого зависит мера коррозионной активности среды, вмещающей эти коммуникации и сооружения. Наблюдения за изменениями химического состава и температуры подземных вод более глубоких горизонтов позволят оценить среду размещения подземных сооружений глубокого заложения и пригодность подземных вод к использованию по хозяйственно-питьевому назначению.

В современных условиях хозяйственной деятельности возрастают требования к ведению как гидрогеологического мониторинга в целом, так и к его трем составным частям:

стационарным режимным наблюдениям за основными природными и техногенными элементами экосистемы города,

информационной (фактографической и картографической) компьютерной базе данных, создаваемой на основе гис-технологий, и связанной с другими информационными системами на обслуживаемой территории,

системе комплексных численных (фильтрационных, миграционных и др.) постоянно действующих моделей (ПДМ), обеспечивающей в постоянном режиме решение задач воспроизведения и прогноза, а, следовательно, и контроля за техногенными гидрогеологическими и взаимосвязанными с ними инженерно-геологическими процессами.

Расширяются задачи стационарных режимных наблюдений, увеличивается их объём:

изучение гидродинамического, гидрохимического, температурного режима грунтовых вод всех водоносных горизонтов и комплексов, приуроченных к современным и мезокайнозойским отложениям;

изучение взаимосвязи водоносных горизонтов;

изучение водного баланса территории города в природно-техногенных системах различных порядков;

изучение изменения (развития или активизации) инженерно-геологических процессов.

Решение этих задач осуществляется путем наблюдения по сети режимных гидрогеологических скважин (одиночные наблюдательные, створы, многоярусные кусты). Принципы размещения наблюдательных пунктов режимной сети должны отвечать решению поставленных задач, а, следовательно, отражать следующие особенности природно-техногенной городской системы:

неоднородность гидрогеологических условий (в плане и разрезе), геоморфологических элементов рельефа;

типы, характер, плотность застройки (в т. ч. подземных инженерных сооружений), инженерную подготовку территорий (намывные и насыпные техногенные грунты);

типы городских водопотребляющих производств (станции очитки воды и др.),

наличие промпредприятий с «мокрым» технологическим процессом, ТЭЦ и др.;

наличие автозаправочных станции и других предприятий как потенциально опасных источников загрязнения.

Информационная компьютерная база данных представляет собой аппарат формирования и ведения компьютерных банков данных постоянно пополняемых фактографической и картографической информацией о состоянии подземных вод и неблагоприятных геологических и техногенных процессах (архивные геолого-гидрогеологические материалы и результаты наблюдений за уровнем, температурой, химическим составом подземных вод по наблюдательным скважинам; расходом, температурой и химическим составом родниковых вод; расходом эксплуатационных скважин, водопонизительных систем; оползнями, карстово-суффозионными процессами, оседанием земной поверхности…). Она должна удовлетворять требованиям по обеспечению: а) непосредственного использования в управлении государственным фондом недр, б) построения и постоянного ведения системы комплексных численных моделей всех необходимых масштабов.

В состав информационной базы в этих случаях должны входить картографические и фактографические материалы, характеризующие как природные условия, так и техногенные воздействия, причем и регионального и локального уровня:

природные условия: геологическое строение; гидрологические и климатические условия; геоморфологические и ландшафтные особенности; гидрогеологические условия и фильтрационные параметры; инженерно-геологические условия и процессы; режим подземных вод (гидродинамический, температурный, химический);

техногенные воздействия: водохозяйственная деятельность (орошение, дренаж, гидротехнические сооружения и др.); эксплуатация подземных вод (водоотбор, водоотведение); строительное освоение – для селитебной застройки и для промышленной; проектируемое техногенное воздействие (проекты и планы водохозяйственного строительства и осушения, проекты строительства промышленных и гражданских объектов и т. д.)

Кроме того, необходимы сведения об обследовании наблюдательных и эксплуатационных скважин, обследовании деформаций зданий и сооружений, аварийных ситуациях и др.

На основе информационной базы данных и системы режимных наблюдений должны составляться специальные карты масштабов от 1:25 000 до 1:10 000-1:2 000. Эти карты должны представлять собой картографические модели, отражающие состояние и динамику изменения природных условий под влиянием техногенных факторов изучаемой природно-техногенной системы города. Основой таких картографических моделей должны служить:

карты природных условий: геологическая; геоморфологическая; четвертичных и дочетвертичных отложений; карта погребенной поверхности каменноугольных образований с условными обозначениями и геологическими разрезами, наиболее полно иллюстрирующими внутреннее строение картируемой части геологического разреза; изолиний кровли и подошвы водоупоров (подошвы техногенных и четвертичных образований, кровли юрских глин, либо одного из маркирующих горизонтов карбона, а также кровли карбонатного «фундамента»); карты мощности техногенных образований; гидрогеологические карты: мощностей водоносных горизонтов и зоны аэрации, распределения гидрогеологических параметров, гидроизогипс на характерные периоды сезонных колебаний уровня подземных вод всех водоносных горизонтов мезокайнозойских отложений, районирования территории по особенностям режима подземных вод, определяющим специфику развития подтопления, различные гидрогеохимические карты, отражающие степень загрязнения подземных вод теми или иными элементами;

карты техногенных нагрузок: типов застройки (в т. ч. подземных сооружений), водонесущих коммуникаций (в т. ч. дренажных систем) и др.

Комплекс таких карт, постоянно обновляющихся с учетом новой информации, позволит создавать и применять в режиме ПДМ численные модели различных процессов, прогнозировать изменения состояния природно-техногенных систем и, следовательно, контролировать его, оперативно принимая необходимые решения.

Территориальный центр государственного мониторинга состояния недр по г. Москве и Московской области » обладает уникальной ретроспективной информацией, которая, в свою очередь, совместно с современными данными мониторинга может обеспечить достоверное прогнозирование негативных геоэкологических процессов под влиянием изменяющихся техногенных воздействий.

Территориальный мониторинг и любой локальный мониторинг должны выполняться в увязке с региональным Государственным мониторингом состояния недр Российской Федерации и являться его подсистемами согласно приказу МПР от 01.01.01 г. № 000 «Об учреждении Положения о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (п.4а, б,е, ж; п.7, п.9). » в соответствии с приказом Роскомнедра от 01.01.2001 г. № 000 «Об организации службы государственного мониторинга геологической среды», приказом Центрального РГЦ – от 01.01.2001 г. является единственной уполномоченной организацией на территории Центрального региона РФ по проведению Государственного мониторинга состояния недр по г. Москве.

Для прогнозирования процессов, протекающих в водоносных комплексах под влиянием их эксплуатации, водоотлива и других техногенных и природных факторов в » на основе имеющейся работающей системы государственного мониторинга геологической среды была создана и апробирована в 1987 году при разработке Генплана Москвы постоянно действующая геофильтрационная модель (ПДМ) территории города Москвы масштаба 1:25 000.

Укрупнение модели и ее детализация в разрезе с целью адаптации к геолого-гидрогеологическим условиям непосредственно города Москвы (масштаба крупнее 1:25 000), интегрирование с компьютерным банком фактографической и картографической информации с целью выдачи срочных и долгосрочных прогнозов изменения геологической среды города под влиянием хозяйственной деятельности и, прежде всего, строительной, является важной задачей проводимых исследований.

Дальнейшая разработка детальной геологической основы ПДМ в пределах территории г. Москвы является методически необходимой составной частью проведения работ. Оно включает в себя сбор, переинтерпретацию и комплексный анализ имеющегося на момент выполнения работ фактического геологического материала, накопленного в различных геологических и изыскательских организациях города. Это позволяет исключить имеющийся в материалах разных организаций разнобой в стратификации вскрытых геологических разрезов и обеспечить составление геологической основы, отвечающей современным требованиям.

Система численных моделей города в общем случае должна содержать три уровня детальности, взаимосвязанные по принципу моделей-врезок, в соответствии с решаемыми задачами:

система моделей масштаба 1:50 000-1:25 000 для всей площади города и прилегающих территорий с изучаемым диапазоном от поверхности до глубины, определяемой влиянием водозаборов подземных вод, шахт и др. глубоких горных выработок;

модели районов города, масштаба крупнее 1:5 000, воспроизводящие только верхнюю часть гидрогеологического разреза, цель которых – изучение влияния городских сооружений, коммуникаций, промышленных предприятий и т. п. на процессы в геологической среде с детальностью, необходимой для прогнозирования условий работы и проектирования мероприятий каждого конкретного городского объекта (здания и сооружения, транспортных, в том числе трубопроводных, систем; систем защитных сооружений и др.);

модели отдельных техногенных объектов, где масштаб и системы моделируемых процессов определяются спецификой объекта (вода, газ, нефть, радиоактивные и токсичные жидкости и т. д.) и требованиями к детальности воспроизведения технических особенностей (системы скважин, тоннелей, фундаментов и др.).

СНиП «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП ч. I,II, V, СП «Инженерно-экологические изыскания для строительства» отражают требования к инженерно-геологическим изысканиям, наиболее важными из которых являются прогноз изменения гидрогеологических условий и оценка опасности природных и природно-техногенных процессов.

Специфика производства работ практически на всех стадиях инженерных изысканий накладывает ряд ограничений на возможность детального исследования гидрогеологических условий: 1) сжатые сроки; 2) нехватка опытных специалистов-гидрогеологов; 3) невозможность организовать стационарные гидрогеологические наблюдения.

Прогнозные карты глубин залегания и амплитуд сезонных колебаний уровня подземных вод определяют выбор проектных решений при разработке градостроительной документации. А также являются обоснованием: прогнозов изменения свойств грунтов и соответствующих оценок эксплуатационной надежности отдельных зданий и сооружений; выбора и проектирования предупредительных и защитных мероприятий от опасных процессов.

ФГУП "Геоцентр-Москва" с 1955 г. плодотворно сотрудничает с московскими проектными и строительными организациями, выдавая им заключения об оползневых, карстовых и техногенных процессах на осваиваемых участках и согласовывая освоение склонов территорий с выдачей рекомендаций по осуществлению противооползневых мероприятий (в соответствии с Распоряжением Исполкома Моссовета № 000 от 01.01.01 г.; BCH 2-85 п. 14.18, Мосгорисполком 1986 г.; Распоряжением Мэра от 6 февраля 1997 г. ). Ежегодно информация об активности изучаемых процессов направляется в правительство Москвы.

Кроме того, » выполняет работы по анализу и обобщению информации не только по государственной сети наблюдений, но и по объектным сетям мониторинга, принадлежащих более чем 350 владельцам водозаборных скважин, а также множеству организаций, ведущих строительный и эксплуатационный водоотлив из подземных выработок. Потребность в такой информации возрастает.

При развитии и совершенствовании мониторинга геоэкологических процессов города Москвы вышеуказанные мероприятия могут выполняться в оперативном режиме. Для этого требуется только увеличение наблюдательной сети скважин и регулярность режимных наблюдений, соответствующая природно-техногенным условиям мегаполиса. В настоящее время наблюдения ведутся за уровнем и температурой грунтовых вод по 154 скважинам территориальной сети с частотой 1 раз в 5 дней, а при такой резко меняющейся техногенной нагрузке следовало бы замеры производить в постоянном режиме. Пробы на химические анализы отбираются только из 50 скважин и только 2 раза в год (требуется 4). В 2006 году было положено начало систематическому изучению родников на территории города Москвы, как дополнительным пунктам наблюдения за режимом грунтовых вод. Целевым назначением работ является выявление и изучение родников на территории г. Москвы для оценки геолого-гидрогеологических условий формирования и разгрузки грунтовых вод, анализа химического состава, оценки радиоактивного загрязнения. Из 150 обследованных в 2006 г. родников, 115, начиная с 2007 г., наблюдаются регулярно – 1 раз в месяц в течение 9 месяцев года, из 54 родников отбираются пробы на химические анализы.

При таком количестве наблюдательных пунктов и регулярности их обследования строить кондиционные дежурные карты, адекватные постоянно меняющейся ситуации, для создания постоянно действующей модели города в требуемых масштабах (крупнее 1:25 000) весьма сложно, хотя есть разработанные и апробированные методики создания всех необходимых вышеназванных карт.

На сегодняшнем уровне развития гидрогеологического мониторинга города можно только ориентировочно определить распространение температурных зон грунтовых вод (см. рис. 1), оценить точечно изменение химического состава в зависимости от сезона года (лето-осень) в период г., а также констатировать, что гидродинамический режим грунтовых вод существенно нарушен.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с пониманием относится к проблеме расширения государственной наблюдательной сети города как основе строительной и экологической безопасности. Разрабатываются и экономически обосновываются предложения о приёме в наблюдения кондиционных гидрогеологических скважин, пробуренных при инженерных изысканиях для строительства и расположенных в техногенно нагруженных и слабо изученных в гидрогеологическом отношении районах. Также поднимается вопрос о бурении новых наблюдательных скважин в присоединенных к Москве районах, расположенных за пределами МКАД, в которых система наблюдений не организовывалась. Не снимается вопрос о перебуривании старых, технически неблагонадёжных, скважин, имеющих ценный ряд многолетних наблюдений.