РИБОНУКЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА

Так же, как ДНК, РНК (рибонуклеиновая кислота) состоит из длинной цепи нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из фосфатной группы, сахара рибозы и азотистых оснований: аденина, гуанина, цитозина и урацила. Существует три основные группы РНК: транспортные (тРНК), рибосомальные (рРНК) и матричные или информационные (мРНК). Существуют также, но в меньшем количестве, низкомолекулярные РНК (нмРНК), малые ядерные РНК (мяРНК); затравочные РНК (праймеры); РНК вирусов, если клетка ими поражена.

Большая часть РНК находится в цитоплазме. В ядре содержится 4-10% суммарной РНК клетки.

Первичная структура всех РНК представляет собой одноцепочечный полинуклеотид с участками удвоения - шпильками (стеблями). Участки без удвоения называются петлями. Удвоенные участки удерживаются комплементарным взаимодействием азотистых оснований: А=У, Г=Ц.

Строение тРНК. тРНК транспортируют аминокислоты к месту синтеза белка на рибосоме и узнают на мРНК соответствующий кодон. В клетке находится до 60 различных видов тРНК.

В структуре тРНК встречаются минорные нуклеотиды и, кроме классических комплементарных пар, в тРНК обнаружены пары: Г-Г, А-А, А-Ц. 50% нуклеотидов тРНК спарены между собой, образуя двухцепочечные стебли. Пять стеблей (ветвей) и четыре петли тРНК образуют в плане структуру похожую на клеверный листок. В пространстве третичная структура тРНК напоминает букву Г.

От пространственной структуры тРНК зависит её функциональность.

Строение тРНК |

1. Акцептирующая ветвь. Здесь находятся концы полинуклеотида. К концу этой ветви крепится транспортируемая аминокислота.

2. Антикодоновая ветвь. В её петле находится антикодон - триплет, "узнающий" соответствующий кодон на мРНК.

3. Псевдоуридиловая ветвь. В петле содержится минорное основание - псевдоуридин. Этот участок тРНК взаимодействует с рибосомой.

4. Дигидроуридиловая ветвь. Дигидроуридиловая петля тРНК контактирует с ферментом аминоацил-тРНК-синтетазой, осуществляющим присоединение аминокислот к пептидной цепочке.

5. Дополнительная ветвь имеется не у всех тРНК, у разных тРНК различается длиной. Эта структура уравнивает длину всех тРНК для того, чтобы они легко могли взаимодействовать с рибосомой.

Строение матричной РНК. Величина мРНК - от 2 до 20 кб (тысяч последовательностей). У эукариот мРНК кодирует 1 ген, она моноцистронна, у прокариот - полицистронна (кодирует несколько структурных генов). Цистрон - это один структурный ген.

На 50% мРНК представлена участками удвоения. Кроме классических пар А-У, Г-Ц, в матричной РНК обнаружены пары Г-У. Двухцепочечные участки образуют шпильки. У эукариот мРНК транскрибируются в виде предшественников, их называют проматричной РНК. Про-мРНК созревает в ядре. Это явление называют процессингом.

Зрелая мРНК имеет следующее строение: на 5'-конце мРНК находится кэп-структура, защищающая мРНК от разрушения. За ней следует участок, которым мРНК крепится к рибосоме. Затем идет участок кодирующий белок. На конце мРНК присоединён полиадениловый хвост, от которого зависит сколько раз с мРНК будет считана информация.

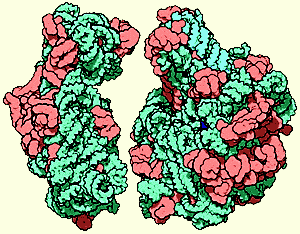

Рибосома состоит из двух субчастиц — большой (справа) и малой (слева). Обе они состоят из длинных цепочек РНК (зеленые) и белков (красные). |

Структура рРНК. Рибосомы. Рибосомы прокариот на 2/3 состоят из рРНК и на 1/3 из белка. Находятся они главным образом в цитоплазме, обнаруживаются в ядрышке, где и образуются, а также в митохондриях и хлоропластах. Рибосома бактерий (70 S) состоит из малой (30 S) и большой (50S) субчастиц. Рибосома эукариот несколько больше по величине (80 S) и количеству компонентов (малая субчастица - 40 S, большая субчастица - 60 S).

В рРНК много гуанина. 2/3 рРНК образуют шпильки. рРНК образуют каркас для размещения рибосомальных белков.

В процессе функционирования несколько рибосом объединяются матричной РНК в полисомы, которые либо свободно расположены в цитоплазме, либо крепятся к эндоплазматическому ретикулуму.

ЛИПИДЫ

К липидам относятся нерастворимые в воде органические вещества, которые хорошо растворяются в органических растворителях: бензоле, хлороформе, эфире и др.

Основные функции:

1. Они являются структурными компонентами клеточных мембран. В составе мембран находятся фосфолипиды и гликолипиды, т. е. вещества с выраженными дифильными свойствами и холестерол.

2. Липиды служат источником энергии и выескоэнергетическим запасным веществом. При окислении 1г жира выделяется 9,3 ккал энергии. Эту роль выполняют главным образом ацилглицеролы или воска.

3. Липиды играют защитную роль в организме. Они входят в состав оболочки многих микроорганизмов, покровных клеток растений и животных. Жировые сумки вокруг почек и сердца предохраняют органы от ударов.

4. Подкожно-жировая клетчатка выполняет теплоизолирующую функцию у животных.

Жирные кислоты

Строение жирных кислот |

В составе большинства липидов имеются жирные кислоты. Есть насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Ненасыщенные жирные кислоты содержат двойные связи, а насыщенные только одинарные. У животных и растений ненасыщенных жирных кислот примерно в 2 раза больше, чем насыщенных.

Некоторые природные жирные кислоты

Название | Формула |

Насыщенные | |

Масляная кислота | CH3(CH2)2COOH |

Капроновая кислота | CH3(CH2)4COOH |

Лауриновая кислота | CH3(CH2)10COOH |

Пальмитиновая кислота | CH3(CH2)14COOH |

Стеариновая кислота | CH3(CH2)16COOH |

Ненасыщенные | |

Пальмитолеиновая кислота | СН3-(СН2)5-СН=СН-(СН2)7-СООН |

Олеиновая кислота | СН3-(СН2)7-СН=СН-(СН2)7-СООН |

Эруковая кислота | СН3-(СН2)11-СН=СН-(СН2)7-СООН |

Линолевая кислота | СН3(СН2)3-(СН2-СН=СН)2-(СН2)7-СООН |

Линоленовая кислота | СН3-(СН2)-(СН2-СН=СН)3-(СН2)6-СООН |

Арахидоновая кислота | СН3-(СН2)4-(СН=СН-СН2)4-(СН2)2-СООН |

Встречаются производные жирных кислот: оксикислоты и кислоты с кольцом циклопропана в углеводородном радикале. Основная масса природных жирных кислот состоит из чётного числа углеродных атомов - от 14 до 24, чаще всего 16-18: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и линолевая.

Высшие жирные кислоты не растворяются в воде. Натриевые и калиевые соли высших жирных кислот (мыла) дифильны. Дифильные молекулы состоят как бы из двух частей: из гидрофильной "головы" - СООК и гидрофобного "хвоста" - углеводородного радикала. Также дифильными свойствами обладают фосфолипиды, гликолипиды, моно- и диацилглицеролы. На поверхности воды такие соединения образуют пленку толщиной всего в одну молекулу, в которой гидрофильные головы контактируют с водой, а гидрофобные хвосты выступают на поверхности, образуя своеобразный частокол (частокол Лэнгмюра).

Расположение липидов в воде |

В толще воды дифильные соединения образуют мицеллы шаровидные структуры, у которых хвосты обращены вовнутрь, а головы кнаружи. Если дифильными веществами смочить отверстие в перегородке, опущенной в воду, то в таком отверстии формируется липидный бислой, напоминающий мембрану. Он не проницаем для ионов и для большинства полярных соединений.

Если суспензию липидов в воде обработать ультразвуком или спиртовый раствор его вылить через тонкую иглу в водный раствор, то образуются пузырьки. Пузырьки называются липосомами. В липосомах сферическая двуслойная липидная пленка ограничивает водное пространство.

Липосомы можно отмыть от окружающего раствора. При этом состав внутреннего содержимого липосом не изменяется. Описанным способом липосомы можно загрузить самыми различными веществами. Липосомы встраиваются в мембраны клеток, и находящееся внутри их вещество попадает в клетку, например, лекарства, нуклеиновые кислоты, аминокислоты, гормоны и другие.

Спирты, образующие липиды.

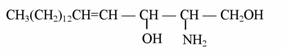

Жирные кислоты в липидах образуют эфирную связь со спиртами: глицеролом, сфингозином, в сложных липидах присутствуют этаноламин, холин, инозит, серин. Строго говоря, спиртами являются глицерол и инозит. Дигидросфингозин, сфингозин, этаноламин и холин - аминоспирты, а серин - спиртоаминокислота.

глицерин |

сфингозин |

инозит |

этаноламин | ||

серин |

|

Классификация липидов

Все липиды можно разделить на две группы: неомыляемые, не содержащие жирных кислот в своем составе, и омыляемые, содержащие жирную кислоту. К неомыляемым липидам относятся стероиды и терпены. Омыляемые делятся на простые (при гидролизе получаются жирные кислоты и спирты): воска, триглицериды и сложные (кроме жирных кислот, спиртов при гидролизе образуются и другие вещества): фосфолипиды, гликолипиды.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИПИДОВ

Фосфолипиды и гликолипиды могут быть построены на основе спирта глицерола (глицерофосфолипиды и глицерогликолипиды) и спирта сфингозина (сфингофосфолипиды и сфингогликолипиды). Отдельную группу фосфоглицеролов составляют плазмалогены (ацетальфосфатиды).

Ацилглицеролы

Ацилглицеролы часто называют нейтральными жирами. Это сложные эфиры трехатомного спирта глицерола и высших кислот.

Основная масса нейтральных жиров относится к триацилглицеролам, но встречаются диацилглицеролы и моноацилглицеролы, у которых не все углеродные атомы глицерола связаны с кислотой. Если в триацилглицероле все жирные кислоты одинаковые, то его называют простым. Например, тристеароилглицерол. Если же в триацилглицероле жирные кислоты разные, то его называют смешанным.

Физические свойства триацилглицеролов - плотность, температура плавления - определяются его жирнокислотным составом. Чем больше в липиде ненасыщенных жирных кислот, тем мягче его консистенция при комнатной температуре.

Триацилглицеролы гидролизуются кислотами, щелочами и специфическими ферментами. Под действием щелочей из триацилглицеролов образуются соли жирных кислот, называемые мылами, и глицерол.

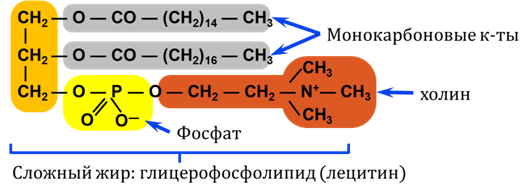

Глицерофосфолипиды

Глицерофосфолипиды построены по той же схеме, что и ацилглицеролы, но водород крайней гидроксильной группы глицерола у них замещен не жирной кислотой, а фосфорной. Простейший глицерофосфолипид - фосфатидная кислота. Все остальные глицерофосфолипиды - производные фосфатидной кислоты, к которой присоединяется еще какой-либо спирт: этаноламин, глицерол, холин, серии или инозит.

Наиболее распространены в животном и растительном мире фосфатидилэтаноламин (кефалин) и фосфатидилхолин (лецитин). Это главные липидные компоненты мембран. Фосфатидилсерин и фосфатидиллизин обнаружены в составе бактериальных мембран. Кардиолипин - обязательный компонент мембран бактерий, но обнаружен также в мембранах митохондрий и хлоропластов.

Плазмалогены, в отличие от описанных выше глицерофосфолипидов, по первому атому глицерола замещены не кислотой, а альдегидом.

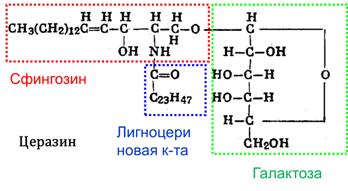

Сфингомиэлин |

Сфингофосфолипиды

Основу сфингофосфолипидов составляют аминоспирты сфингозин или дигидросфингозин. Одним из представителей является сфингомиеин - липид из мембран животных (больше всего в нервной ткани).

Сфингофосфолипиды являются компонентами мембран растений и животных.

Гликолипиды

гликолипид церазин |

Гликолипиды построены на основе спиртов глицерола или сфингозина. Они содержат жирные кислоты и углевод, но не содержат фосфата.

К гликолипидам относятся ганглиозиды - соединения, обнаруженные на внешней поверхности мембран нервных клеток.

Воска

Это сложные эфиры высших спиртов и высших жирных кислот. Так, в пчелином воске содержится мирициловый спирт и пальмитиновая кислота, а в воске кашалота спермацете цетиловый спирт и пальмитиновая кислота. В жире овечьей шерсти - ланолине - обнаружены сложные эфиры ланостерола, агностерола и высших жирных кислот.

|

| ||||

Пчелиный воск | Ланолин |

Воска предохраняют наружные покровы плодов, листьев, перьев, шерсти и кутикулу насекомых от чрезмерного испарения воды и от механических повреждений, накапливаются как источник энергии.

Стероиды и терпены являются неомыляемыми липидами. К группе стероидов относятся соединения, в структуре которых находится кольцо циклопентанпергидрофенантрена (на формуле холестерола обозначен жёлтым)

Холестерол

Представители стероидов - желчные кислоты, половые гормоны, гормоны коры надпочечников, холестерол и др.

Наиболее часто в клетке встречаются стеролы - стероиды со спиртовой группой. Они входят в состав клеточных мембран. В животных клетках представителем стеролов является холестерол в растительных клетках - фитостерол, эргостерол - алкалоид из спорыньи. У бактерий стеролов нет.

Терпены - производные изопрена. Многие ароматические вещества растений: гераниол, лимонен, ментол, камфора, а также каучук, являются терпенами.

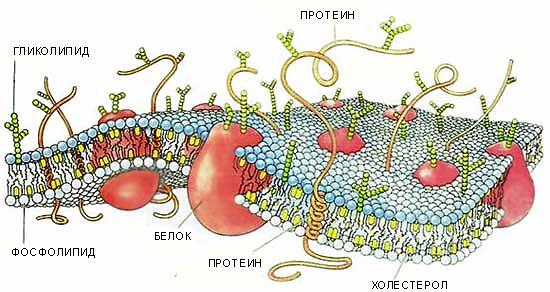

Цитоплазматические мембраны

Цитоплазматические и другие мембраны клеток состоят из липидов: от 20 до 80% и белков. В липидах мембран животных клеток до 15% холестерола.

На данный момент актуальна предложенная Г. Николсоном и Дж. Сингером в 1972 году жидкостномозаичная структура мембран. Основу мембран составляет жидкий бимолекулярный слой дифильных липидов, обращенных друг к другу гидрофобными "хвостами". Состав липидов внешнего и внутреннего слоев различен. Так, в наружном слое мембраны эритроцитов содержится фосфатидилхолин и фосфатидилсерин, а во внутреннем слое - фосфатидилэтаноламин и сфингомиэлин. Перескок липидов из одного слоя в другой - явление редкое.

Строение мембраны

Белки мембран делятся на периферические (внешние) и интегральные (внутренние). Большинство периферических белков контактируют с интегральными. Между белками и липидами нет валентных связей. В слое липидов белки легко перемещаются в латеральном (боковом) направлении и очень медленно в поперечном.

Функции мембран:

1. Барьер между клеткой и окружающей средой.

2. В мембранах находятся транспортные системы, которые работают в строго определенном направлении.

3. В мембраны встроены ферментные системы, например, тканевого дыхания, фотосинтеза и др.

4. мембранах генерируется и передается нервный импульс.

5. Функция распознавания клеток принадлежит мембранам.

6. Рецепторы гормонов и других веществ также находятся на поверхности мембран.

Для характеристики липидов определяют:

1) Йодное число. Количество двойных связей. Липиды титруют йодом. По двойным связям присоединяется 2 атома йода. Количество связанного 100 г жира йода (в граммах) отражает степень ненасыщенности жирных кислот в липиде.

2) Кислотное число. Количество свободных жирных кислот в липиде. Определяется путем титрования раствора липидов гидроксидом калия. Выражается кислотное число в мг КОН, необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот в 1 г жира. Чем выше кислотное число, тем старее, хуже жир.

3) Число омыления, которое отражает количество жирных кислот в жире, как свободных, так и связанных эфирной связью. Число омыления определяется путем титрования полностью гидролизованного липида.

4) Разница между числом омыления и кислотным числом называется эфирным числом.

УГЛЕВОДЫ

Углеводы - это полиоксиадьдегиды или полиоксикетоны с общей формулой (СН2O)n , а также производные этих соединений.

Углеводы выполняют в основном две функции. Во-первых, это легко запасаемое и используемое энергетическое вещество и, во-вторых, структурный компонент клеточных стенок и межклеточного вещества.

Классифицируют углеводы на моносахариды, олигосахариды, содержащие в молекуле от 2 до 10 остатков моносахаридов, и полисахариды, содержащие более 10 остатков моносахаридов. Полисахариды, содержащие мономеры одного типа, называются гомополисахаридами, а полисахариды, построенные из нескольких типов мономеров, называются гетерололисахаридами.

Моносахариды

Моносахариды из

3 углеродных атомов называются триозами: глицериновый альдегид и диоксиацетон;

4 - тетрозами: эритроза;

5 - пентозами: рибоза, дезоксирибоза, рибулоза, ксилулоза;

6 - гексозами: глюкоза, галактоза, манноза, фруктоза;

7 - гептозами: седогептулоза.

По положению карбонильной группы различают моносахариды альдозы и кетозы. У альдоз карбонильная группа у первого углеродного атома. Простейшая альдоза - глицериновый альдегид, а кетоза - диоксиацетон.

Фруктоза (гексоза и кетоза) |

Рибулоза (пентоза и альдоза) |

Глюкоза в линейной и кольчатой форме |

Большинство природных моносахаридов является D-стереоизомерами.

Моносахариды в растворе существуют в двух формах линейной и кольчатой. В кольчатой форме первый углеродный атом альдоз становится асимметричным, различают α- и β-изомеры по положению гидроксила у этого углерода. Изомерные формы моносахаридов, отличающиеся по конфигурации относительно первого атома углерода называются аномерами.

D - глицериновый альдегид |

L - глицериновый альдегид |

α-глюкоза |

β-глюкоза |

Производные моносахаридов

При восстановлении моносахариды превращаются в спирты, а при окислении - в кислоты двух типов: альдоновые и уроновые. Так, глюкоза при восстановлении дает спирт сорбит, при окислении - глюконовую кислоту.

Альдозы со спиртами и другими соединениями образуют гликозиды. Большинство гликозидов это токсичные вещества растений.

С фосфорной кислотой моносахариды образуют эфиры. Фосфорные эфиры - важнейшие промежуточные продукты обмена моносахаридов.

У некоторых гексоз гидроксил у второго углеродного атома замещается аминогруппой - глюкозамин и галактозамин - широко распространённые аминосахара (строительные компоненты хрящей).

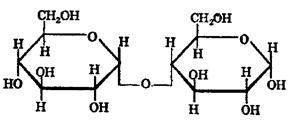

Олигосахариды

Выделяют восстанавливающие и невосстанавливающие олигосахариды. Восстанавливающие (мальтоза, целлобиоза), те олигосахариды, у которых связь между моносахаридами образуется за счёт полуацетального (получился из альдегидной или кетонной группы при образовании цикла) и спиртового гидроксилов (любой другой гидроксил моносахарида).

Невосстанавливающие (сахароза, трегалоза) - связь между моносахаридами образуется только за счёт полуацетальных гидроксилов. Эти олигосахариды не проявляют характерных реакций альдегидной группы.

Из олигосахаридов больше всего распространены дисахариды.

Рассмотрим несколько наиболее распространённых дисахаридов.

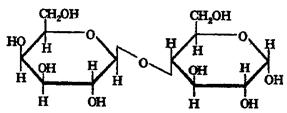

глюкоза глюкоза Мальтоза |

Мальтоза - дисахарид, образующийся при гидролизе крахмала и гликогена амилазой. Состоит из двух остатков глюкозы, соединенных α-глюкозидной 1à4 связью.

глюкоза глюкоза Целлобиоза |

Целлобиоза - повторяющаяся структура в целлюлозе. Как и мальтоза, состоит из двух остатков глюкозы, но соединенных β-глюкозидной связью.

галактоза глюкоза Лактоза |

Лактоза - молочный сахар. Построена лактоза из галактозы и глюкозы.

глюкоза фруктоза глюкоза фруктоза

Сахароза |

Сахароза - свекловичный сахар, состоит из глюкозы и фруктозы. Синтезируется многими растениями.

Среди природных трисахаридов важное значение имеет рафиноза из сахарной свеклы, построенная из фруктозы, глюкозы и галактозы.

Полисахариды

Основная масса всех углеводов, встречающихся в природе, существует в виде полисахаридов. По функциям выделяют запасные (резервные) и структурные полисахариды.

Резервные полисахариды.

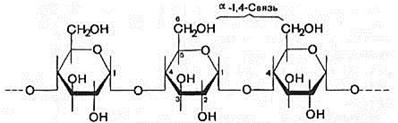

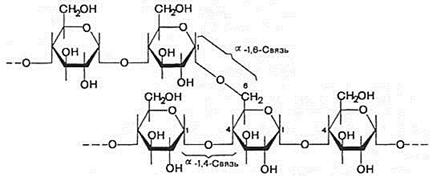

Крахмал - полисахарид с молекулярной массой до нескольких тысяч кДа, содержащийся в растениях. Состоит из двух фракций: амилозы и амилопектина. Амилоза - линейный полисахарид в форме спирали, состоящий из нескольких тысяч остатков глюкозы, соединенных 1à4 связью. Амилопектин - разветвлённый полимер. Остатки глюкозы в линейных участках полисахарида связаны 1à4 связями, а в точках ветвления имеются дополнительные 1à6 связи. Амилоза и амилопектин образуют окрашенные комплексы с йодом: первый даёт комплекс синего цвета, второй - красного.

Амилоза и характерная для неё спиральная структура

Амилопектин, форма молекулы амилопектина

Гликоген - животный крахмал. Молекулярная масса 100-105 кДа. Построен подобно амилопектину, но ветвление более частое. Основная цепочка построена за счет 1à4 связей, разветвление образуется 1à6 связями.

Структурные полисахариды

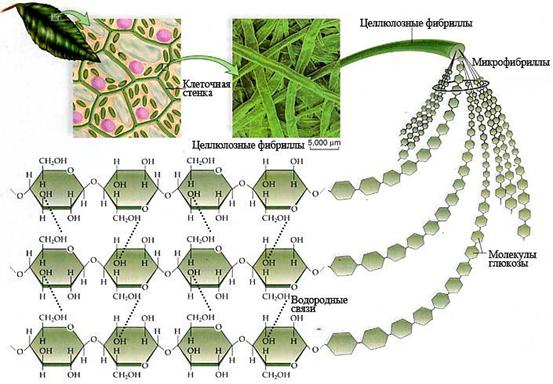

Целлюлоза - линейный полисахарид, построенный из остатков глюкозы, соединенных 1à4 связями, но в отличие от крахмала, связь между остатками глюкозы β-гликозидная. Молекулы целлюлозы между собой спосбны образовывать водородные связи. Несколько полисахаридных цепей целлюлозы объединяются в плотные жгуты, совершенно нерастворимые в воде.

Организация целлюлозных фибрилл в клеточной стенке растений

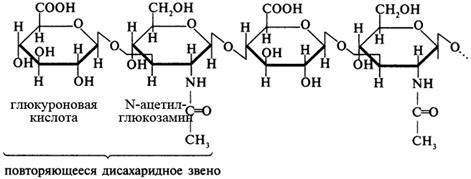

Гиалуроновая кислота - гетерополисахарид, состоящий из остатков глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Гиалуроновая кислота - межклеточное вещество соединительной ткани, оболочек животных клеток.

Гиалуроновая кислота

Следует отметить также такие ряд других полисахаридов:

Полисахарид | Мономеры | Характер молекулы | Роль, где встречается |

Гемицеллюлоза | Арабиноза, ксилоза | Разветвлённая цепочка | «Цемент» целлюлозы |

Пектин | Метилгалактуроновая кислота | Цепочка | «Цемент» целлюлозы |

Лигнин | Фенилпропанолы, более 100 видов мономеров | Нерегулярный полимер | «Цемент» целлюлозы |

Агар | D и L-галактоза, частично этерифицированная H2SO4 | Цепочка | Стенки водорослей |

Декстран | глюкоза | Разветвлённая цепочка | Резервное вещество бактерий и дрожжей |

Хитин | N-ацетилглюкозамин | Пучки из параллельных цепей | Наружный скелет членистоногих и клеточная стенка грибов |

Гепарин | глюкозамин, уроновые кислоты, серин, глицин | несколько полисахаридных цепей, связанных с общим белковым ядром | Антикоагулянт крови |

Строение клеточных оболочек

Оболочки (стенки) клеток, особенно одноклеточных организмов и растений, являются их наружным скелетом. Кроме того, стенка выполняет ряд специфических функций. Через них осуществляются многочисленные контакты с другими клетками. Благодаря оболочкам, клетки "узнают" себе подобных в смеси с другими клетками и объединяются.

Стенки клеток растений, микроорганизмов и животных построены по общему плану. В стенке различают каркас из длинных полимерных молекул и матрикс, заполняющий ячейки каркаса. Каркас и матрикс оболочки создают структуру, напоминающую железобетон, где роль арматуры выполняет каркас, а бетона - матрикс.

В растительной клетке каркас построен из целлюлозных жгутов, матрикс представлен полисахаридами: гемицеллюлозой, пектином и белком экстенсином. Экстенсин содержит много оксипролина и ковалентно связан с целлюлозой. В древесных растениях в составе оболочки много (до 25% сухого веса) лигнина.

Стенки бактерий имеют муреиновый каркас. Матрикс грамположительных бактерий состоит из белков, полипептидов, полисахаридов и тейхоевых кислот. Тейховые кислоты ковалентно связаны с муреином и цитоплазматической мембраной.

Стенки грамотрицательных бактерий снаружи имеют внешнюю фосфолипидную мембрану. За ней следует муреин, периплазма и цитоплазматическая мембрана. Среди компонентов матрикса липопротеины, липополисахариды и белки. Муреин грамотрицательных бактерий образует 1-3 слоя, не имеет поперечных сшивок и в 10 раз тоньше муреина грамположительных бактерий.

Муреин построен из длинных, замкнутых в кольцо вокруг клетки гетерополисахаридных цепей. Структура муреина: к дисахариду, состоящему из N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, присоединен тетрапептид. Особенностью тетрапептида является то, что в его составе находятся не встречающиеся в белках D-аминокислоты. Между параллельными цепями муреина у грамположительных бактерий имеются поперечные сшивки из пентаглицина.

Лизоцим - фермент, содержащийся в слюне, крови и яичном белке, гидролизует связи между N-ацетилмурамовой кислотой и N-ацетилглюкозамином, в результате чего каркас оболочки бактерии разрушается и она погибает. Этим объясняется бактерицидное действие слюны, содержащей лизоцим.

У животной клетки стенка менее выражена, чем у растений и бактерий. В её составе обнаружены гликолипиды, гликопротеиды и кислые мукополисахариды, в частности, гиалуроновые кислоты.

холин

холин