НОУ средняя общеобразовательная школа «Интеграция»

_____________________________________________________________________________

Угрозы из космоса

Проект по географии

Выполнил: Ревенко Никита, 9 класс

Руководитель: уч. географии, к. г.н., А.

Москва 2011

Оглавление

Введение

Глава 1. Какие угрозы таят в себе астероиды?

Глава 2. Солнечные вспышки

Глава 3. Космический мусор

Глава 4. Милитаризация космоса

Глава 5. Звёзды смерти

Глава 6. Внеземные существа

Заключение

Список использованных информационных источников

Введение

Земля неоднократно ощущала на себе влияние космоса, и каждый раз такое воздействие оборачивалось или вымиранием практически всех живых организмов, или изменением климата. На текущий момент существует достаточно угроз, которые, если на них вовремя не обратить внимания, могут навсегда изменить ход развития человечества. Это предопределяет интерес к избранной теме.

Цель работы – изучить угрозы, которые несёт космос, и способы их предотвращения. Для достижения данной цели решался следующий круг задач:

Ø проанализировать имеющиеся источники данных о космосе;

Ø изучить каждый тип угроз в отдельности;

Ø рассмотреть технологии их предотвращения;

Ø просчитать возможность сохранения жизни на земле;

Ø обобщить полученные результаты.

Объект исследования – возможные угрозы из космоса.

Предмет изучения – угрозы астероидной атаки, солнечной вспышки и т. д., а также возможные пути предотвращения глобальной катастрофы.

Главная гипотеза состоит в том, что влияние космоса на Землю настолько значительно, что любое воздействие будет иметь серьёзные последствия, вплоть до практически полного вымирания живых существ.

Основные методы исследования – работа с информационными ресурсами, изучение источников сети Интернет, актуальной литературы, анализ возможных последствий влияния космоса на Землю.

Печатная часть работы включает обобщенную актуальную информацию об угрозах, которые могут повлиять на человечество в ближайшее время. Практическая часть работы включает рассмотрение технологий предотвращения негативного влияния космоса, а также анализ возможных последствий влияния космоса на Землю. Апробация работы осуществлялась во время ежегодной проектной недели в НОУ СОШ «Интеграция» с 21 по 25 февраля 2011 г.

Космос чарует своей бесконечностью и пустотой. Но настолько ли он пуст? На самом деле, уже в скором времени человечество может столкнуться со множеством проблем, которые мы можем предотвратить, но можем и не заметить, что выльется в катастрофу глобального масштаба. Каковы последствия этих воздействий, что мы можем сделать для их предотвращения и как человечество сможет восстановиться после них – всё это я попытался выяснить в моём проекте.

Глава 1. Какие угрозы таят в себе астероиды?

Часть 1. Классификация астероидов, сближающихся с Землей

Мы привыкли считать космос почти полностью пустым. Это утверждение в корне неверно – вселенная таит в себе массу опасностей для нашей планеты.

Многие учёные считают, что динозавры вымерли из-за падения астероида. Согласно этой гипотезе, на Землю упало небесное тело диаметром десять километров. От удара поднялось вверх такое количество пыли, что небо над всей Землей потемнело на многие месяцы. Погибли растения, нуждающиеся в солнечном свете, вслед за ними растительноядные животные, а затем и хищники. Произошло похолодание, так как солнечные лучи не достигали земной поверхности. Потом снова наступило потепление, когда верхние слои воздуха разогрелись. И даже если некоторым видам удалось пережить катастрофу, то они все равно погибли затем в результате ее последствий, растянувшихся на годы и века [2, c. 1-2].

Неудивительно, что страх перед астероидами остаётся до сих пор. Если на Землю упадет тело размером несколько сотен метров, тот же 300-метровый Апофис (см. фото 1), то последствия могут быть катастрофическими.

Фото 1. Астероид (99942) Апофис

У орбиты любого объекта Солнечной системы есть один важный параметр — перигелийное расстояние. Это минимальное расстояние от объекта до Солнца. Астероидами, сближающимися с Землёй, принято называть астероиды с перигелийным расстоянием менее 1.3 астрономической единицы. Их также в зависимости от параметров делят на три группы [7, с. 10]:

· Амуры. Эти астероиды могут приближаться к Земле, но внутрь её орбиты не заходят

· Атоны. Их орбиты лежат, в основном, внутри орбиты Земли и редко выходят за её пределы

· Аполлоны. Могут проникать внутрь орбиты Земли

Публикация информации о возможных столкновениях Земли с астероидами и кометами сопряжена с определенным риском ее искажения средствами массовой информации и неправильного восприятия этой информации в целом широкими слоями населения. В результате обсуждения этой проблемы была осознана необходимость разработки некоторой достаточно простой шкалы, которая позволяла бы формализовать оценку угрозы Земле со стороны того или иного космического тела. На Рабочем совещании в Турине в июне 1999 г. была принята к использованию шкала, которая получила название Туринской шкалы для оценки угрозы столкновений Земли с космическими телами (рис.1):

Рис. 1. Туринская шкала

По горизонтали — вероятность соударения, по вертикали — кинетическая энергия соударения в мегатоннах. Если объект имеет не 0 по Туринской шкале, то это очень и очень плохо. Даже опасность, равная единице, означает вероятность соударения и практически полную уверенность в том, что объект не сгорит в атмосфере.

Опасность столкновения “Апофиса” с Землёй была оценена в 4 балла по Туринской шкале, однако затем её снизили до 0 баллов. Ранее считалось, что 13 апреля 2029 года (как вы уже догадались, это будет пятница) астероид пройдёт около Земли на расстоянии около 28,9 тыс. км, но, после проведения радарных наблюдений, возможность столкновения в 2029 году была исключена. Однако ввиду неточности начальных данных существует вероятность столкновения данного объекта с нашей планетой в 2036 и последующих годах. Также есть теоретическая возможность столкновения и в последующих годах, однако она существенно ниже вероятности в 2036. [15, c. 8-9]

Часть 2. Как предотвратить падение астероида?

В 1992 году Конгресс США поручил NASA разобраться в вопросе астероидной угрозы. Была принята программа Spaceguard ("Космическая стража"), в рамках которой все пригодные телескопы оснастили современной техникой для слежения именно за мелкими телами.

Первоначальная задача, поставленная перед NASA, заключалась в том, чтобы за десять лет открыть все астероиды диаметром километр и более, которые находятся в окрестностях Земли, в основном в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. За десять лет эта программа была практически выполнена. По ходу ее реализации стали находить астероиды гектометровых (сотни метров) размеров. Теперь на следующие десять лет стоит задача открывать астероиды размером 100-140 м. Именно небольшие небесные тела представляют наибольшую опасность для Земли. А между тем считается, что до сих пор их открыто не более 10-15%.

Астероидов, сближающихся с Землей, сегодня насчитывается более 70из них причислено к категории опасных, причем 1000 из них представляют высокую степень опасности. В число угрожающих Земле записан пресловутый Апофис. Его поперечник составляет 250-300 м, но и этого достаточно, чтобы сотворить на Земле много бед. Апофис двигается по близкой к Земле орбите, и предполагается, что в 2036 году он может пересечь геостационарную орбиту. На этом расстоянии (порядкакм) уже очень сильно ощущается земная гравитация, и астероид может стать спутником Земли или просто упасть на Землю.

Главное сейчас - исследовать ближайшее появление Апофиса в окрестностях Земли. Это случится в годах, и множество обсерваторий в мире готовятся его наблюдать, уточнять его орбиту, чтобы либо опровергнуть возможность столкновения, либо подтвердить.

Но что, если траектория движения Апофиса или любого другого астероида не изменится и с большой вероятностью он столкнётся с Зёмлей? Противодействие столкновению астероида с Землей может быть осуществлено различными способами, основные из которых указаны в табл. 1. [9, c. 20-29].

Тип воздействия | Длительность воздействия | Тип средств | Средства |

Отклонение ОСЗ от траектории столкновения | Кратковременное (ударное, импульсное) | Неядерные | Кинетическая энергия космического аппарата, двигатель большой тяги на ОСЗ (объект, сближающийся с Землей) |

Ядерные | Высотный термоядерный взрыв, поверхностный термоядерный взрыв | ||

Долговременное | Пассивные | Солнечный парус, фокусирующее зеркало, изменение альбедо | |

Активные | Двигатель малой тяги на ОСЗ, СВЧ-излучение, лазеры | ||

Разрушение объекта | Кратковременное (ударное) | Неядерные | Кинетическая энергия космического аппарата, поток высокоскоростных частиц |

Ядерные | Высотный термоядерный взрыв, поверхностный термоядерный взрыв, глубинный термоядерный взрыв |

Таблица 1. Способы воздействия на ОСЗ для предотвращения АО

Одной из первых компаний, откликнувшихся на проблему, было Украинское ГКБ «Южное» (Днепропетровск). Там предложили использовать модернизированный ракетоноситель (РН) «Зенит» для исключения угрозы столкновения астероида Апофис с Землей. Как сообщил в 2009-м году ученый секретарь научно-технического совета ГКБ Николай Слюняев, в частности, речь идет о возможности дооснащения «Зенита» новой третьей ступенью для минимизации попадания Апофиса в так называемую «гравитационную ловушку», возможного при пролете астероида мимо Земли в 2029 году, и почти гарантирующего вероятность столкновения при следующем пролете в 2036 году.

Модернизированный „Зенит“ своим импульсом меняет траекторию Апофиса и сводит к минимуму возможность реализации трагического сценария -2036. Вместе с тем для того, чтобы гарантированно избежать столкновения с астероидом на ближайшие 100 лет, можно дооснастить «Зенит» третьей ступенью, созданной на новых технологических принципах. В тысячи раз более мощный толчок ракетной системы меняет курс астероида настолько, что вероятность столкновения в ближайшие 100 лет становится нулевой.

Плоскость, в которой движется Апофис, по данным специалистов, наклонена к экватору на 3 градуса. В этом случае, выгодно осуществлять пуски с морского космодрома близ экватора, откуда «Зенит» стартует с 1999 года.

Но эта мера не слишком популярна, в частности, потому что существует запрет на вывод ядерного оружия в космос. Так заявил директор института прикладной астрономии РАН Андрей Финкельштейн. Правда, по его словам, «есть вполне определенная вероятность: если его траектория пройдет сквозь „ворота“ размером примерно 1,5 км, то тогда в 2036 году он точно попадёт по нам». Говоря о возможных средствах борьбы с астероидом и о том, как человечество может предотвратить катастрофу, ученый подчеркнул, что готовых средств сейчас пока нет. Впрочем, он предложил нечто под названием «гравитационный тягач». В данный момент в США, Европе и России разрабатываются различные аппараты, способные изменить траекторию полета астероида, но принцип работы примерно один: вначале космический аппарат совершит сближение с астероидом, затем он зависнет на расстоянии 250 м от поверхности астероида. Двигатели космического аппарата создают тягу 50 миллионов ньютонов, которых хватит, чтобы в течение примерно 60 суток увести астероид в сторону от опасной траектории (см. рис. 2).

Рис 2. Схематический принцип работы корабля-буксировщика

В то же время Финкельштейн обнадежил жителей страны, рассказав, что Роскосмос совместно с Минобороны и РАH начинает разработку «антиастероидной» программы, в частности, среди ближайших планов — установка на 70-метровом телескопе в Уссурийске локатора для приема отраженных космическими телами сигналов.

Другой способ предложен и разрабатывается исследовательским центром имени Келдыша. Его директор и по совместительству президент Российской академии космонавтики Анатолий Коротеев предложил использовать уже известные законы физики для изменения траектории полета астероида. Так, длительный полет космического аппарата рядом с «Апофисом» может предотвратить его столкновение с Землей. Если космический аппарат будет лететь рядом с „Апофисом“, то не только астероид будет оказывать на аппарат свое влияние, но и аппарат на него. И хотя массы несоизмеримы и влияние на астероид будет маленькое, если долго лететь рядом ним, то его можно отвести от опасной траектории сближения с Землей. Таким образом, чтобы отвести потенциально опасный объект от Земли, не понадобится воздействовать на него силой [12, c. 32-33].

Современное состояние наших знаний о малых телах Солнечной системы (метеорах, кометах, астероидах) и состояние наблюдательной базы не дают возможность осуществить своевременную защиту от астероидной опасности. Время для упреждения столкновения, от величины которого существенно зависит выбор средств противодействия, может составлять от десятилетий до дней, часов и даже минут.

По величине времени упреждения средства противодействия могут быть разделены на три этапа:

· Противодействие на больших геоцентрических расстояниях до ОСЗ (более 1-2 а. е.) с временем упреждения десятилетия, годы, месяцы. Основным методом противодействия следует признать отклонение ОСЗ от траектории столкновения.

· Противодействие на расстояниях от 0.1 до 1 а. е. с временем упреждения в месяцы и десятки дней. Устранение опасности столкновения может производиться как отклонением, так и разрушением ОСЗ.

· Противодействие в непосредственной близости от Земли (менее 0.1 а. е., т. е. вблизи или внутри сферы действия Земли, внутри орбиты Луны или даже в атмосфере Земли) с временем упреждения меньше недели. Основное средство - разрушение ОСЗ и, если это возможно, эвакуация населения из района поражения.

Не пытаясь подробно обсуждать политические, моральные и экологические аспекты проблемы, отметим только, что нами была сделана попытка оценить наиболее важные средства обороны от астероидной опасности, имеющиеся в наличии в настоящее время. Безусловно ядерная технология обороны не экологична, но ее использование на больших расстояниях от Земли не ухудшит радиационную обстановку околоземного пространства, а ее применение вблизи Земли может стать неизбежным для спасения миллионов жизней. Космические эксперименты по отклонению ОСЗ, в том числе и вблизи Земли, могут быть проведены для реальной оценки эффективности имеющейся защиты; разумеется, в окрестности Земли должны использоваться только неядерные средства воздействия, от разрушения же объектов вблизи Земли, очевидно, следует воздержаться [16, c. 12].

Часть 3. Возможные последствия падения “Апофиса”.

По мнению сотрудника НПО им. Лавочкина Кирилла Стихно, результатом столкновения астероида «Апофис» с Землей может стать землетрясение, по силе соизмеримое с катастрофой на Гаити. “Последствия падения астероидов не ограничиваются воронкой, многие из них при падении вызывают ударные воздушные волны, которые сметают все на своем пути. Также при падении может возникнуть сейсмический эффект”.

Директор института астрономии РАН Борис Шустов же утверждает, что поражающие факторы от падения астроида будут аналогичны последствиям ядерного взрыва, за исключением отсутствия радиации. «Астероид Апофис несет в себе энергетику, разрушительная сила которой в тротиловом эквиваленте превышает силу всех ядерных арсеналов на Земле», — рассказал ученый. То есть, в случае печального исхода с лица планеты будет стерт регион размером с европейскую страну или, допустим, город с агломерацией – такой как Москва [10, c. 8].

Первоначальная оценка НАСА для мощности взрыва при падении астероида составляла 1480 мегатонн, позже, после уточнения размеров, её снизили до 506 Мт. Для сравнения: Тунгусский метеорит оценивается в 3—10 Мт; взрыв вулкана Кракатау в 1883 г. был эквивалентен примерно 200 Мт.

Эффект взрыва может варьироваться в зависимости от состава астероида, а также места и угла удара. В любом случае взрыв причинит огромные разрушения на тысячи квадратных километров, но не создаст долгосрочных глобальных эффектов, подобных «астероидной зиме».

Согласно проведённому моделированию последствия падения астероида Апофис на Землю будут следующими (исходя из диаметра 390 метров (максимально возможный), плотности 3000 кг/м3, скорости входа в атмосферу 12,6 км/с):

§ Энергия столкновения с Землёй — 1717 мегатонн

§ Высота разрушения — 49,5 км

§ Диаметр окончательного кратера — 5,97 км

Последствия падения астероида «Апофис» | |||

Последствия падения на расстоянии | 10 км | 50 км | 120 км |

Сила землетрясения (Шкала Рихтера) | 6,5 баллов | 5,6 баллов | 4,9 баллов |

Скорость ветра | 792 м/с | 77,8 м/с | 44,7 м/с |

Разрушения | Обрушение укреплённых зданий, обрушение туннелей в метро, трещины в земле | Разрушение неукреплённых зданий, разрывы трубопроводов | Падение мебели, штукатурки, незначительные последствия |

Таблица 2. Последствия падения астероида “Апофис”.

В случае падения в моря или крупные озера, такие как Онтарио, Мичиган, Байкал или Ладожское, не обойдётся без высокоразрушительного цунами. Все населённые пункты, расположенные на расстоянии 3-300 км, в зависимости от рельефа области падения, могут быть уничтожены полностью [14].

Из данной главы можно выделить несколько основных тезисов:

· Одним из самых опасных астероидов является “Апофис”

· На сегодняшний день не существует достаточно эффективной системы, которая позволила бы в краткие сроки изменить орбиту астероида

· Падение вышеупомянутого “Апофиса” не приведет к «ядерной зиме» и другим глобальным последствиям

· Тем не менее, в случае печального исхода с лица планеты будет стерт регион размером с европейскую страну

Глава 2. Солнечные вспышки

Часть 1. Природа солнечных вспышек.

Солнце - не только источник энергии для всего живого на Земле. От нашего светила исходит также и постоянная угроза - оно никогда не ведет себя спокойно. Солнечная активность и ее взаимодействие с магнитосферой Земли определяют так называемую космическую погоду.

Вероятно, первым официально зарегистрированным фактом катастрофического влияния Солнца на технологическую сторону человеческой цивилизации можно считать выход из строя телеграфных линий в сентябре 1859 года, когда произошла солнечная вспышка такой интенсивности, что всполохи полярного сияния можно было видеть даже на Гавайях. С тех пор мы стали более зависимы от техники, поэтому вспышки на Солнце наносят колоссальный ущерб глобального масштаба [4, c. 8].

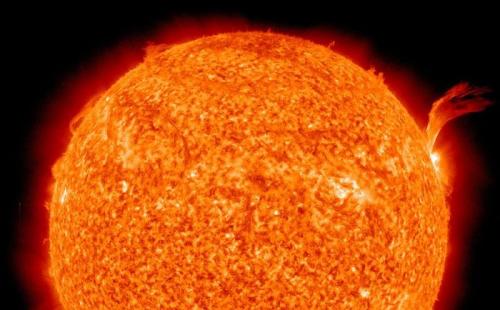

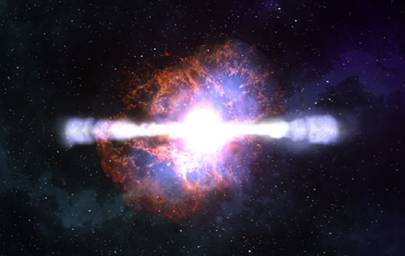

Во время солнечных вспышек (см. фото 2) уровень рентгеновского и УФ-излучения Солнца повышается. Атмосфера, поглощая это излучение, разогревается и 'разбухает'; на высотах в несколько сотен километров увеличивается плотность газа. Это приводит к торможению спутников на низких орбитах - вплоть до того, что они могут быть потеряны. Наиболее известный случай такого рода - сход с орбиты в июле 1979 года американской орбитальной станции Skylab по причине торможения атмосферой, разогретой проявлениями неожиданно высокой солнечной активности.

Фото 2. Солнечная вспышка 8 сентября 2010 года

Во время вспышек Солнце не ограничивается рентгеном и УФ, но выбрасывает и потоки высокоэнергетических заряженных частиц, которые долетают до Земли через несколько часов. Хотя Земля в целом защищена от них магнитосферой, они оказывают влияние на спутники, находящиеся на более высоких орбитах (выше 1000 км), вызывая зашумление детекторов, сбои в работе и деградацию электроники. В высоких широтах высокоэнергетические заряженные частицы могут достигать ионосферы, вызывая дополнительную ионизацию и нарушение радиосвязи.

Какова вероятность возникновения на Солнце вспышки, способной привести к глобальной катастрофе? По словам Кузнецова, почти нулевая: “Самые мощные вспышки имеют энергию порядка 1033 ЭРГ (1026 Дж, это эквивалентно взрыву ядерной бомбы силой в 25 млрд МТ). Такие вспышки причинят огромный экономический ущерб, если Земля попадёт в зону их действия. Но для глобальной катастрофы нужна энергия вспышки на два порядка больше, а такие события произойти на Солнце не могут. [12, c. 36-37]

Часть 2. Прогнозирование солнечных вспышек.

Необходимость прогнозирования солнечных вспышек возникла давно, но особенно остро в связи с пилотируемыми космическими полетами. Долгое время почти независимо и практически безрезультатно разрабатывались два подхода к решению этой проблемы. Их можно условно назвать синоптическим и каузальным (причинным). Первый - сходный с предсказаниями погоды - базировался на изучении морфологических особенностей предвспышечных ситуаций на Солнце. Второй метод подразумевает знание физического механизма вспышки и, соответственно, распознавание предвспышечной ситуации путем ее моделирования.

До начала космических исследований, на протяжении многих лет, наблюдения вспышек велись преимущественно в оптическом диапазоне электромагнитного излучения: в линии водорода Нa и в "белом свете" (непрерывном спектре видимого излучения). Наблюдения в магниточувствительных линиях позволили установить тесную связь вспышек с магнитными полями на поверхности Солнца (фотосфере). Часто вспышка видна как увеличение яркости хромосферы (слой непосредственно над фотосферой) в виде двух светящихся лент, расположенных в областях магнитных полей противоположной полярности. Радионаблюдения подтверждали эту закономерность, имеющую принципиальное значение для объяснения механизма вспышки. Однако его понимание оставалось на чисто эмпирическом уровне, а теоретические модели (даже самые правдоподобные) казались совершенно не убедительными.

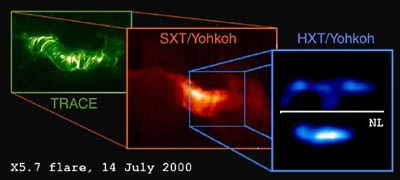

Фото 3. Солнечная вспышка (рентгеновский балл Х5.7), зарегистрированная 14 июля 2000 г. со спутников "TRACE" и "Yohkoh".

Уже первые внеатмосферные наблюдения с помощью космических аппаратов показали, что солнечные вспышки представляют собой корональное, а не хромосферное явление. Современные многоволновые наблюдения Солнца с космических и наземных обсерваторий свидетельствуют о том, что источник энергии вспышки расположен над аркадой вспышечных петель (светлые полосы на рисунке слева) в короне, наблюдаемых в мягком рентгеновском и УФ-излучении. Аркады опираются на хромосферные вспышечные ленты, которые расположены по разные стороны линии раздела полярности фотосферного магнитного поля, или фотосферной нейтральной линии. [4, c. 23]

Итак, просуммируем информацию:

· Солнечные вспышки представляют наибольшую опасность для объектов, находящихся на околоземной орбите

· Предсказывать появление солнечных вспышек человечество пока не умеет, хотя определённые шаги в данной сфере уже сделаны.

Глава 3. Космический мусор

Часть 1. Тайная угроза.

Космический мусор (см. фото 4) - это все, что запущено человечеством на орбиту, но уже перестало ему служить. По существующим данным, в околоземном пространстве находится до нескольких миллионов объектов искусственного происхождения, и это облако хлама вовсе не безобидно.

Фото 4. Схематичный рисунок, показывающий количество космического мусора около Земли

В настоящее время по разным оценкам в районе низких околоземных орбит (НОО) вплоть до высот около 2000 км находится до 5000 тонн техногенных объектов. На основе статистических оценок делаются выводы, что общее число объектов подобного рода (поперечником более 1 см) достаточно неопределенно и может достигать− Из них только порядка 10 % (около 8600 объектов) обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются наземными радиолокационными и оптическими средствами и только около 6 % отслеживаемых объектов — действующие. Около 22 % объектов прекратили функционирование, 17 % представляют собой отработанные верхние ступени и разгонные блоки ракет-носителей, и около 55 % — отходы, технологические элементы, сопутствующие запускам, и обломки взрывов и фрагментации.

Большинство этих объектов находится на орбитах с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, поэтому средняя относительная скорость их взаимного пролета составляет около 10 км/с. Вследствие огромного запаса кинетической энергии столкновение любого из этих объектов с действующим космическим летательным аппаратом может повредить его или даже вывести из строя.

Наиболее засорены те области орбит вокруг Земли, которые чаще всего используются для работы космических аппаратов. Это НОО, геостационарная орбита (ГСО) и солнечно-синхронные орбиты (ССО).

Вклад в создание космического мусора по странам: Китай — 40 %; США — 27,5 %; Россия — 25,5 %; остальные страны — 7 %. [5, c. 45-46]

10 февраля 2009 года над северной Сибирью столкнулись два спутника – Iridium 33, принадлежавший американскому оператору спутниковой связи, и российский военный "Космос-2251". К моменту этого космического ДТП Iridium 33 был вполне себе действующим космическим аппаратом, а вот "Космос" официально считался мусором, так как был выведен из строя еще в 1995 году.

За всю историю освоения космоса на орбиту было запущено около 6000 аппаратов, и значительная часть этих спутников, а также обломки ракетных ступеней уже внесли свой вклад в замусоривание околоземной орбиты. Особую проблему представляли ракетные ступени: и наши “Протоны”, и американские “Дельты”, и французские “Арианы”, оказавшись на орбите, взрывались, разогретые лучами Солнца. Остатки топлива в баках воспламенялись и разносили конструкцию на сотни и тысячи фрагментов, которые хаотично и с огромными скоростями разлетались в разные стороны. С течением времени вдоль орбиты разрушенного носителя возникало целое облако из обломков, и его уже можно было наблюдать с Земли.

На МКС теперь одна из самых главных задач - увернуться от летающих обломков. В прошлом году было произведено около 70 маневров. Правда, на низких орбитах обломков хоть и много, но там они имеют возможность в скором времени попасть в атмосферу и сгореть. Выше км обломки живут очень долго - около 000 лет. Обломки, находящиеся в геостационарной орбите, практически существуют вечно [12, c. 42-43].

Часть 2. Как не допустить захламления орбиты?

В 1991 году американский исследователь Дональд Кесслер опубликовал работу, в которой предложил несколько сценариев развития ситуации с космическим мусором. В худшем варианте картина выглядела бы так: насыщение обломками околоземного пространства достигнет такой стадии, когда фактически начнется цепная реакция (каскадные столкновения). Обломки будут сталкиваться друг с другом, частицы, образовавшиеся в результате их столкновений, станут разлетаться в разные стороны, сталкиваясь вновь. В итоге количество обломков будет возрастать, даже если все запуски прекратятся, тем более что эти запуски станут практически невозможными из-за высокого риска потери аппарата и добавления к уже существующему мусору нового.

Насыщение околоземного пространства обломками со временем привлекло внимание международной общественности. В 1993 году проблеме был посвящен доклад генсека ООН, а в 1999 году Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях обнародовал руководящие принципы по предупреждению образования космического мусора. Можно ли убрать мусор с орбит? Пока реальность такого варианта не многим больше, чем вероятность искусственного отклонения орбиты астероида. Идей много - вроде связывания мусора аэрогелем или намораживания на нем льда с целью увеличить массу обломков и ускорить их схождение к плотным слоям атмосферы. Технически это вполне возможно, однако слишком накладно экономически.

Гораздо более реалистичны и уже находят применение меры по недопущению образования нового мусора. Среди них - пассивация ракетных ступеней (то есть дренирование или сжигание остатков топлива, пока оно не стало причиной взрыва). Другие меры предусматривают увеличение срока службы космических аппаратов как минимум до десяти лет (чтобы избежать лишних запусков), уменьшение количества конструкционного мусора (отбрасываемых заглушек, крышек объективов и проч.) [3, c. 29-30].

Эволюция орбиты спутника или элементов космического мусора и время их существования определяется в основном естественными возмущениями: гравитационным полем Земли и его несферичностью, гравитационным воздействием Луны и Солнца, давлением солнечной радиации и тормозящим действием атмосферы. Вследствие торможения объект постепенно (по спирали) входит в более плотные нижние слои атмосферы, где, в конце концов, из-за трения и сгорает.

Плотность атмосферы на больших высотах увеличивается (и весьма существенно) с увеличением солнечной активности. Например, в 1979-80 гг. (максимум 21-го цикла солнечной активности) плотность атмосферы на высоте около 500 км была в несколько десятков раз выше значения плотности в минимуме солнечной активности (1964-65 гг.). Число обломков тогда уменьшилось в несколько раз, а космическая станция «Скайлэб» достаточно быстро упала на Землю. Все это говорит о том, что высокая солнечная активность повышает роль тормозящего действия атмосферы как естественного «чистильщика», удаляющего объекты с орбиты. Этот эффект действует на низкие спутники (до 1000 км) и на спутники, имеющие вытянутые орбиты с низким перигеем [8, c.56-62].

Итак, какой вывод мы можем сделать из данной главы?

· Космический мусор уже сейчас является серьёзной проблемой

· Существуют технологии, позволяющие частично убрать его с орбиты

· Но более рациональным выходом является предотвращение образования нового мусора

Глава 4. Милитаризация космоса

В мае прошлого года прошла презентация книги “Космонавтика XXI века", содержавшей прогнозы развития космонавтики на ближайшее столетие. Книга стала событием уже хотя бы потому, что состав авторов-экспертов оказался поистине "звездным": космонавты, академики, конструкторы, а также журналисты, специализирующиеся на космической тематике. Эксперты предприняли попытку спрогнозировать развитие космонавтики не только на уровне вероятных технических новаций, но и в контексте социально-экономического и геополитического развития человечества.

Основные тезисы сценария:

· Ядерная война так и останется неприемлемым средством решения конфликтов между крупными державами из-за неприемлемого уровня ущерба. Поэтому ареной вооруженного противостояния постепенно, но неминуемо окажется космос, несмотря на запреты, наложенные международным космическим правом.

· США неизменно будут планировать и вести свою космическую политику, имея целью глобальный контроль. Луна, как площадка отработки элементов экспедиции на Марс, окажется удобной "легендой" для военной лунной программы. В роли главного соперника США выступит Китай. Россия в гонке космических вооружений принять участие не сможет и в течение двух десятилетии покинет высшую космическую лигу". Постепенно будут переводиться на военные "рельсы" орбитальные группировки.

· В годах США добьются неоспоримого превосходства в ближней ( км) и средней (2000км) операционных зонах. Американские группировки различного назначения, состоящие из малых космических аппаратов, создадут своего рода "спутниковые облака" на разных высотах.

· В 30-х годах нашего века темпы милитаризации космоса повысятся. К 2035 году пройдут испытания боевые скафандры для индивидуального снаряжения военного космонавта, а впоследствии и боевые средства индивидуального передвижения космонавта в открытом космосе ("космическая пехота"). В задачу пехоты будут входить обследование и/или уничтожение космического аппарата противника. В 2037 году США первыми поставят на вооружение испытанные и готовые к боевому применению образцы космического пучкового оружия.

· В 2040-х годах американцы научатся генерировать для уничтожения наземной инфраструктуры и техники мощные электрические разряды и воздействовать ими из космоса через сверхдлинные проводящие лазерно-плазменные каналы на точечные цели на Земле. Технология будет продемонстрирована на весь мир телевидением во время очередной операции по "принуждению к миру и демократии". Танки и иная военная техника будут плавиться как воск, металлические каркасы наземных сооружений - разрушаться, коммуникации - мгновенно выходить из строя. Отныне у США больше не будет необходимости направлять военные контингенты за рубеж и терять тысячи жизней своих военнослужащих. Вдобавок США начнут переносить центры боевого управления на космические орбиты, широко использовать в них виртуальную реальность (BP), отрабатывать применение BP для ведения боевых действий в космосе и из космоса.

· В х, примерно через сто лет после Второй мировой, ожидается Первая космическая война, в которой главными противоборствующими сторонами выступят США и Китай. В военном отношении стратегическая космическая зона будет характеризоваться глобальным пространственным размахом боевых действий и возможностью ударов космическими средствами по объектам на любых театрах военных действий и в любых военно-географических районах. Широко будет применяться лазерное и пучковое оружие, а также космические перехватчики, стартующие и возвращающиеся по-самолетному, на крыльях. Первая космическая война, как ее впоследствии назовут, продлится около двух лет. Число жертв ее будет исчисляться сотнями тысяч, но не миллионами, как в мировых войнах XX века. Будет серьезно разрушена наземная космическая инфраструктура и уничтожены почти все космические объекты на околоземных и окололунных орбитах.

· Как и в результате Второй мировой, вновь Соединенные Штаты выйдут из войны в наиболее выгодном положении. Россия пострадает менее других, так как к моменту начала вооруженной борьбы уже выпадет из круга ведущих космических держав, не вступит в войну, соблюдая "активный нейтралитет", но потеряет почти все свои космические аппараты в боевых столкновениях воюющих сторон.

· Главным следствием Первой космической войны станет уравнивание абсолютных экономических потенциалов США и КНР. С этого времени КНР превратится в сверхдержаву, второй полюс и новый центр силы. Но больших войн в XXI больше не будет [5].

Итак, ученые сходятся во мнении, что Россия потеряет статус одной из ведущих космических стран, а Первая космическая война, если она произойдёт, будет развёрнута между Китаем и США.

Конечно, всё вышеперечисленное является лишь возможным сценарием, так что не надо делать скоропостижных выводов – война в космосе может и не произойти.

Глава 5. Звёзды смерти

450 млн. лет назад на Земле произошло ордовикское вымирание, в результате которого исчезло более 85% видов морской фауны. Одной из возможных причин этого мог стать гамма-всплеск или взрыв сверхновой неподалеку (по космическим меркам, разумеется) от Солнца.

Мощный поток УФ-, рентгеновских и гамма-квантов от гамма-всплеска, произошедшего на расстоянии в несколько тысяч световых лет от нас, испытает значительное поглощение в атмосфере и до поверхности Земли дойдет уже ослабленным. Однако жесткое излучение ионизирует азот и кислород атмосферы с образованием диоксида азота, разрушающего озоновый слой. А без него биосфера планеты беззащитна перед УФ-излучением Солнца. К тому же диоксид азота, реагируя с водяными парами, будет выпадать в виде кислотных дождей. В результате жизнь в океанах на глубинах менее нескольких десятков метров будет невозможна, исчезнет планктон - один из фундаментов океанской пищевой цепи. На суше кислотные дожди и УФ - излучение уничтожат растительность. Диоксид азота "затемнит" атмосферу, и глобальная температура резко упадет. Похолодание способно стать спусковым крючком изменений в картине океанских течений, что может привести к новому ледниковому период [11, c. 36].

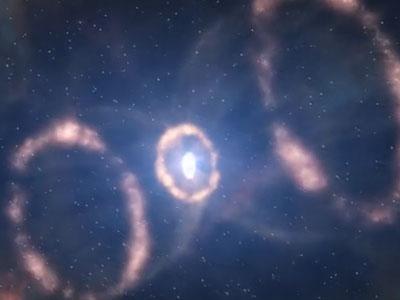

Существуют три класса вспышек, которые потенциально наиболее опасны: сверхновые, гамма-всплески и вспышки магнитаров. Взрывы сверхновых (см. фото 5) происходят по двум основным схемам. Чаще всего массивная звезда, пережигая в своих недрах термоядерное топливо, доходит до стадии, когда становится невозможным поддерживать внутри достаточно большое давление, чтобы противодействовать силе гравитации, и ядро звезды с радиусом в тысячи километров сжимается в десятикилометровый “шарик” – нейтронную звезду или черную дыру. При таком коллапсе выделяется очень много энергии. Второй, более редкий механизм образования сверхновых наблюдается в двойных системах, когда белый карлик "натаскивает" на себя слишком много вещества звезды-соседки. Масса карлика превосходит так называемый чандрасекаровский предел, происходит термоядерный взрыв. Оба типа сверхновых потенциально опасны, если оказаться неподалеку". Астрофизик Мелвин Рудерман из Колумбийского университета в Нью-Йорке ещё в 1974 году показал, что взрыв близкой сверхновой может разрушить озоновый слой. Насколько близкой? Расчеты, проведенные всего лишь несколько лет назад, утверждают, что сверхновая опасна при расстоянии порядка 25 световых лет. Это очень близко по меркам нашей Галактики, поперечник которой составляет около 100 000 световых лет. Хотя сверхновые вспыхивают пару раз за сто лет, на столь близком расстоянии они появляются редко. Оценки дают величину раз в несколько сот миллионов лет.

Фото 5. Моделирование взрыва сверхновой SN1987А в Большом Магеллановом облаке

Космические гамма-всплески (см. фото 6) были открыты в конце 1960-х годов, но до середины 1990-х их природа оставалась неясна. Короткие (длительность порядка секунды), как полагают сейчас, связаны со слияниями двойных нейтронных звезд. Длинные (десятки секунд и более) связаны с редким типом сверхновых, они происходят чаще, а потому речь ниже пойдет только о них. Гамма-всплески - явление более редкое, чем взрывы сверхновых. В галактике типа нашей - раз в несколько десятков или даже сотен тысяч лет. К тому же сверхновая светит во все стороны примерно одинаково, а основная энергия гамма-всплеска идет в узком конусе, вероятность попасть в который довольно мала. Зато энергии много и вся она заключена в жестких рентгеновских и гамма-квантах. Поэтому расстояние, с которого всплеск может быть опасен, гораздо больше, чем в случае сверхновых, - околосветовых лет. Такие события происходят раз в несколько сот миллионов лет.

Фото 7. Моделирование гамма-всплеска.

Наконец, третий потенциально опасный тип всплесков - это гигантские вспышки магнитаров (см. фото 7), молодых нейтронных звезд. Источником энергии этих вспышек служит не вращение, как у радиопульсаров, не аккреция, как у нейтронных звезд в двойных системах, и не запасенное тепло. Магнитары выделяют энергию своего магнитного поля, которое у них в сотни раз сильнее, чем у обычных радиопульсаров. Магнитное поле порождается токами, которые текут в коре нейтронной звезды. В гигантских вспышках за долю секунды выделяется от 1037 до 1039 Дж, то есть во время вспышки нейтронная звезда излучает больше, чем целая галактика! [1, c. 37-39]

Фото 8. Изображение вспышки магнитара CXOU J164710.

Предопределение вспышек является невозможным, а ближайшая вспышка с огромной вероятностью не произойдёт в ближайшие сто-двести миллионов лет. Данную угрозу можно рассматривать лишь как возможную.

Глава 6. Внеземные существа

Официально в мире насчитывалось не более десятка уфологических комиссий при правительствах разных стран. Последняя из них – проект GEPAN при министерстве обороны Франции – была закрыта в 1988 году.

30 декабря 1947 года США был учрежден проект "Знак" (Project Sign), призванный изучать неопознанные аэрокосмические явления. Под оными подразумевались не только и не столько "тарелки", сколько все, что происходило над поверхностью Земли и не имело должного объяснения. Даже серебристые облака попадали в поле зрения ученых "Знака". Проект был закрыт ровно через год, поскольку результатов не принес: все сообщения об инопланетянах оказывались плодами воображения граждан.

ВВС США еще не раз создавали комиссии по исследованию неопознанных аэрокосмических явлений. Проект "Синяя книга" () был самым серьезным. В его рамках специальные комиссии выезжали на места предполагаемого наблюдения НЛО, регистрировали сотни свидетельств, вели наблюдения... Миллионы долларов были растрачены впустую. Подобные проекты создавались во Франции, Великобритании и еще ряде стран. Сегодня в мире не существует официальных правительственных организаций по поискам НЛО и установлению контактов. Возможно, у космонавтов есть инструкции по действиям в случае близкого контакта, но они засекречены. [10, c. 9]

Человечество неоднократно пыталось связаться с внеземными цивилизациями. Наиболее известен проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) - организация no поиску внеземного разума. В SETI входят видные ученые, которые не верят в существование НЛО, но уверены, что где-то в дальних звездных системах мог зародиться разум, не уступающий по силе человеческому. Профессор Корнеллского университета Карл Саган был, наверное, самым знаменитым "контактером". Именно он подвиг правительство США на три странных проекта, призванных сообщить инопланетным существам о человеческой цивилизации. Первым посланием были две идентичные пластинки, укрепленные на корпусах беспилотных космических аппаратов "Пионер-10" (1972) и "Пионер-П" (1973). Оба аппарата были призваны в первую очередь провести исследования Юпитера и Сатурна. Дальнейшая траектория их полета вела за пределы Солнечной системы. Последний контакт с "Пионером-10" произошел 23 января 2003 года. Карл Саган настоял на том, чтобы отправить вместе с обоими зондами по пластинке из анодированного золотом алюминия. На каждой пластинке содержалось послание: положение Земли относительно пульсаров, схема Солнечной системы, изображение мужчины и женщины, а также схема двух основных состояний атома водорода.

Другая попытка Сагана - Золотая пластинка "Вояджера". На пластинке из меди записано огромное количество музыки и песен разных земных культур, голоса жителей Земли, 116 фотографий земных и космических пейзажей, флоры и фауны, иллюстрации из анатомического атласа, а также приветственная речь президента США Джимми Картера. Аппараты "Вояджер-1" и "Вояджер-2", каждый из которых нес на себе груз с пластинкой, были отправлены в космос в 1977 году. Связь с зондами поддерживается до сих пор, хотя за 32 года полета "Вояджер-1" уже почти достиг гелиопаузы.

Вселенная молчит, и это удивительно. С точки зрения теории вероятности мы не одни во Вселенной, у нас тысячи соседей. Но пока ни с кем из них не установлено никакого контакта, и потому их существование весьма сомнительно.

Что из этого следует? Угроза Земле в виде нашествия инопланетных захватчиков (так называемый контакт VIII вида) - это последняя угроза из космоса, которую следует рассматривать. Нет ни одного доказательства существования инопланетных цивилизаций, и уж тем более их агрессивного настроения. Остается лишь мирно ждать контакта, если он когда-либо произойдет. [12, c. 43-45]

Существует вероятность, что в космосе есть различные микроорганизмы, способные выживать без нужных живым организмам на Земле 6 элементов: углерода, водорода, азота, кислорода, фосфора и серы. Американские учёные нашли на дне озера Моно бактерии, в которых фосфор был заменён мышьяком, что ранее считалось недопустимым. Вполне вероятно, что могут быть заменены и другие элементы. В данном случае нам нужно просто сохранять осторожность и не допускать появление на Земле опасных микроорганизмов, способных нам навредить.

Заключение

Можно с уверенностью сказать, что исследования последних десятилетий, включая программу NASA Spaceguard, существенно обогатили наши знания о космосе и угрозах, которые он несет. Но, к сожалению, технология обнаружения астероидов и комет ещё далека от совершенства, предсказывать солнечные вспышки мы так и не научились, а количество космического мусора с каждым годом всё растет и растет. Проблема предотвращения опасного влияния космоса всё еще далека от своего решения.

Одна из самых “разрекламированных” угроз – астероидная атака – на деле не является такой уж опасной. Уже сейчас ученые говорят о способах изменения орбиты надвигающегося астероида, поэтому можно с уверенностью говорить, что к 2036 году (в котором, по расчётам, может произойти столкновение Апофиса с землей) такие технологии воплотятся в жизнь. При этом столкновение с астероидом не повлечет за собой глобальную катастрофу. По подсчетам ученых, диаметр кратера не превысит 6 км, а взрыв причинит огромные разрушения на тысячи квадратных километров, но не создаст долгосрочных глобальных эффектов, подобных «астероидной зиме».

Другая известная многим угроза – солнечные вспышки. Самые сильные вспышки принесут огромный экономический ущерб, но не смогут привести к глобальной катастрофе. В любом случае необходимо выработать план действий при вспышке, ведь в отсутствие средств связи может начаться паника.

Самой актуальной проблемой является космический мусор. Фактически мы плюём в колодец, из которого будет пить: при определённых условиях Земля может оказаться окутана неработающими спутниками и их обломками, что повлечёт невозможность полётов в космос без предварительного создания “коридора”, в который может пролететь космический корабль. К сожалению, данный вопрос почти не рассматривается ведущими космическими агентствами, хотя может привести к серьёзным последствиям.

Остальные три угрозы являются крайне маловероятными, а их предотвращение не представляется возможным.

На основе проведенных исследований можно говорить о существенном экономическом ущербе при столкновении с астероидом, похожим на “Апофис”. Глобальная катастрофа возможна лишь в случае полного бездействия правительств пострадавших стран и нежелании вкладывать деньги в предотвращение угрозы. Солнечные вспышки также не приведут к глобальной катастрофе, а вот космический мусор является актуальной и злободневной проблемой. Все в руках человечества – будем ли мы предотвращать попадание астероида, составлять план действий при солнечной вспышке и уберём ли мы мусор с орбиты земли? Гипотеза о том, что воздействие космоса может привести к серьезным последствиям, подтверждена лишь отчасти.

Цель работы – изучить угрозы, которые несёт космос и способы предотвращения глобальной катастрофы - можно считать достигнутой. Мы проанализировали имеющуюся информацию об астероидах, солнечных вспышках и других угрозах, изучили возможные варианты предотвращения данных угроз, а также провели исследование, в ходе которого выяснили, что падение астероида не способно привести к глобальной катастрофе.

Список использованных информационных источников

1. Амнуэль . - М.: Знание, 1981. - 62 с.

2. , ред. Угроза с неба: рок или случайность? - М.: Космоинформ, 19с.

3. . Азбука звездного неба. – М: Мир, 1990гс.

4. Мирошниченко активность и Земля. - М.: Наука, 19с.

5. Черток XXI века. – РТСофт, 2010. – 864 с.

6. , Железнов Н. Б. и др. Каталог потенциально опасных астероидов и комет. - СПб.: ИПА РАН, 2003.

7. , и др. Астероидно-кометная опасность. - СПб.: ИТА РАН, 1996.

MicrosoftSansSerif">8. , Дрожжин-, Физика космоса - маленькая энциклопедия. – 1986 г. – 784 с.

9. , , Л. Особенности движения астероида 99942 Апофис// Астрономический вестник. – 2008. - том 42, № 1, Январь-Февраль 2008. - С. 20-29.

10. Веденеева Наталья. Звёздные войны: Россия начинает и выигрывает?// Московский Комсомолец. – 2010. - за 8 ноября 2010 г. – с. 8-9.

11. Левин Алексей. Космические Бомбы// Популярная Механика. – 2007 г. - №8. – c. 35-38.

12. Угрозы из космоса// Популярная Механика. – 2010. - №9 (95). - с. 31-46.

13. Грин, Стивенсон. “Исторические сверхновые” -

http://www. *****/db/msg/1186669/index. html

14. “Астероидно-кометная опасность: современное состояние проблемы” –

http://www. *****/db/msg/1202522/index. html

15. , A. Анализ проблемы коррекции орбиты астероида APOPHIS// 2007 Planetary Defense Conference. - http://library. *****/prep_vw. asp? pid=2839

16. Санько и человек. – http://www. iki. *****/hend/DICTIONARY. htm

17. Интернет-ресурс Impact Earth! - http://www. purdue. edu/impactearth/