Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

Модуль "Кристалл" предназначен для проведения технологических и других научных исследований и экспериментов и для обеспечения стыковок с кораблями, оснащёнными андрогинно-периферийными стыковочными агрегатами. Модуль состоит из двух герметичных отсеков: приборно-грузового и переходно-стыковочного. Модуль имеет три стыковочных агрегата: осевой активный - на приборно-грузовом отсеке и два андрогинно-периферийного типа - на переходно-стыковочном отсеке (осевой и боковой). Модуль "Кристалл" до 27.05.1995 находился на боковом стыковочном агрегате, предназначенном для модуля "Спектр" (ось - Y). Затем он был переведён на осевой стыковочный агрегат (ось - X) и 30.05.1995 переставлен на своё штатное место (ось - Z). 10.06.1995 вновь переведён на осевой агрегат (ось - X) для обеспечения стыковки с американским кораблём "Атлантис" STS-71, 17.07.1995 возвращён на штатное место (ось - Z).

Модуль "Кристалл" предназначен для проведения технологических и других научных исследований и экспериментов и для обеспечения стыковок с кораблями, оснащёнными андрогинно-периферийными стыковочными агрегатами. Модуль состоит из двух герметичных отсеков: приборно-грузового и переходно-стыковочного. Модуль имеет три стыковочных агрегата: осевой активный - на приборно-грузовом отсеке и два андрогинно-периферийного типа - на переходно-стыковочном отсеке (осевой и боковой). Модуль "Кристалл" до 27.05.1995 находился на боковом стыковочном агрегате, предназначенном для модуля "Спектр" (ось - Y). Затем он был переведён на осевой стыковочный агрегат (ось - X) и 30.05.1995 переставлен на своё штатное место (ось - Z). 10.06.1995 вновь переведён на осевой агрегат (ось - X) для обеспечения стыковки с американским кораблём "Атлантис" STS-71, 17.07.1995 возвращён на штатное место (ось - Z).

Модуль "Спектр" предназначен для проведения научных исследований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, собственной внешней атмосферы орбитального комплекса, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном космическом пространстве и в верхних слоях земной атмосферы, а также для дооснащения станции дополнительными источниками электроэнергии. Модуль состоит из двух отсеков: герметичного приборно-грузового и негерметичного, на котором установлены две основные и две дополнительные солнечные батареи и приборы научной аппаратуры. Модуль имеет один активный стыковочный агрегат, расположенный по его продольной оси на приборно-грузовом отсеке. Штатное положение модуля "Спектр" в составе станции "Мир" - ось - Y. Стыковочный отсек (создан в РКК "Энергия" им. ) предназначен для обеспечения стыковок американских кораблей системы "Спейс шаттл" со станцией "Мир" без изменения её конфигурации, доставлен на орбиту на американском корабле "Атлантис" STS-74 и пристыкован к модулю "Кристалл" (ось - Z).

Модуль "Спектр" предназначен для проведения научных исследований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, собственной внешней атмосферы орбитального комплекса, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном космическом пространстве и в верхних слоях земной атмосферы, а также для дооснащения станции дополнительными источниками электроэнергии. Модуль состоит из двух отсеков: герметичного приборно-грузового и негерметичного, на котором установлены две основные и две дополнительные солнечные батареи и приборы научной аппаратуры. Модуль имеет один активный стыковочный агрегат, расположенный по его продольной оси на приборно-грузовом отсеке. Штатное положение модуля "Спектр" в составе станции "Мир" - ось - Y. Стыковочный отсек (создан в РКК "Энергия" им. ) предназначен для обеспечения стыковок американских кораблей системы "Спейс шаттл" со станцией "Мир" без изменения её конфигурации, доставлен на орбиту на американском корабле "Атлантис" STS-74 и пристыкован к модулю "Кристалл" (ось - Z).

|

Модуль "Природа" предназначен для проведения научных исследований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, космических излучений, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном космическом пространстве и верхних слоях земной атмосферы. Модуль состоит из одного герметичного приборно-грузового отсека. Модуль имеет один активный стыковочный агрегат, расположенный по его продольной оси. Штатное положение модуля "Природа" в составе станции "Мир" - ось Z.

Модуль "Природа" предназначен для проведения научных исследований и экспериментов по исследованию природных ресурсов Земли, верхних слоев земной атмосферы, космических излучений, геофизических процессов естественного и искусственного происхождения в околоземном космическом пространстве и верхних слоях земной атмосферы. Модуль состоит из одного герметичного приборно-грузового отсека. Модуль имеет один активный стыковочный агрегат, расположенный по его продольной оси. Штатное положение модуля "Природа" в составе станции "Мир" - ось Z.

Направление работ и исследований на борту станции «Мир».

За время полета станции "Мир" выполнено около 30 тысяч научных экспериментов и исследований по российским и международным программам.

ТЕХНИКА

На станции проведено более 6400 сеансов экспериментов в интересах будущих технических проектов, способствующих освоению человеком космической среды.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Выполнено 2400 сеансов по отработке средств и методов дистанционного зондирования Земли и исследованию околоземного пространства.

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Создана система медицинского обеспечения полетов продолжительностью до 1,5 лет. Ряд средств и методов внедрен в общемедицинскую практику.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проведено 27 международных экспедиций с представителями 12 стран. Выполнено более 7000 сеансов экспериментов в области медицины, технологии, техники на аппаратуре различных государств.

КОСМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ

Проведено более 2300 экспериментов в интересах создания космических производств полупроводниковых материалов, значительно превосходящих по техническим характеристикам земные аналоги.

АСТРОФИЗИКА

Выполнено более 5900 сеансов экспериментов по наблюдению астрофизических объектов, недоступных для исследования с Земли.

БИОТЕХНОЛОГИЯ

Проведено более 125 экспериментов по тонкой очистке и разделению белковых и клеточных препаратов с чистотой и качеством, недостигаемыми в земных условиях, и производительностью в сотни раз выше, чем на Земле.

Результаты исследований.

Многие из проведенных экспериментов не имеют аналогов в мире. Во всех областях исследований, проводимых на борту станции, получены уникальные результаты. Основные из них:

· наблюдение в рентгеновском диапазоне вспышки сверхновой

"Супер-Нова 1987А" в Большом Магеллановом Облаке;

· экологический мониторинг Земли комплексом научной аппаратуры "Природа";

· радиозондирование ионосферы Земли в интересах ионосферно-магнитной службы России;

· регистрация всплесков заряженных частиц - предвестников землетрясений;

· полупромышленное производство новых материалов, кристаллов и сплавов в условиях микрогравитации в специальных высокотемпературных печах "Кратер", "Галлар", "Оптизон" и"Queld";

· получение сверхчистых биопрепаратов и лекарства (инсулин, интерферон, противогриппозные сыворотки и т. д.), в медицинской науке создано новое направление - космическая медицина;

· длительное (до 10 лет) экспонирование конструкционных материалов на внешней поверхности станции;

· исследование низкотемпературной плазмы в условиях микрогравитации на установке "Плазменный кристалл";

· отработка технологии развертывания крупногабаритных конструкций (эксперименты "Софора", "Рапана" и "Стромбус"), сверхлегких антенн и пленочных отражателей (эксперименты "Знамя" и "Рефлектор");

· исследование средств связи ;

· спектрометрические и радиометрические исследования фоновой обстановки в питания);

· апробирование уникальной системы поддержания работоспособности космонавтов при длительных (до 1,5 лет) полетах.

ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕТА СТАНЦИИ "МИР" ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Станция "Мир" стала своеобразным летным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и технологических космосе;

· отработка замкнутой технологической системы по производству на борту станции расходуемых элементов жизнеобеспечения экипажа (воды, кислорода, продуктов процессов, используемых на Международной космической станции - МКС.

· впервые в мировой практике реализован модульный принцип строительства на орбите космических сооружений больших габаритов и масс (до 240 т.)

· апробировано применение кораблей "Союз", "Прогресс", "Спейс Шаттл" как транспортных средств для доставки экипажей и материально-технического снабжения;

· проведена отработка взаимодействия международных экипажей в длительных полетах;

· отработана технология поддержания станции в работоспособном состоянии в течение длительного полета (14 лет);

· приобретен опыт ликвидации нештатных ситуаций, обеспечения безопасности экипажа и живучести станции;

· приобретен опыт одновременного проведения нескольких международных научных программ интегрированным экипажем;

· приобретен опыт совмещения двух технических школ при создании космической техники для совместного использования;

· проведена отработка технологии совместного управления пилотируемыми космическими объектами двух стран из двух Центров управления - ЦУП-М (г. Королев, Россия) и ЦУП-Х (г. Хьюстон, США).

5.2. Международная космическая станция.

Программа создания Международной космической станции (МКС) - логическое продолжение сегодняшнего этапа развития космонавтики.

Усилиями в первую очередь советской и российской космонавтики доказана возможность длительных пилотируемых полетов, определены направления деятельности для создания внеземных производств.

Проект МКС объединяет ресурсы, научно-технические достижения и опыт западных стран и России, способствует развитию национальных экономик и эффективному использованию космоса в интересах мирового сообщества, взаимопониманию государств.

Создание Международной космической станции является необходимой ступенью развития Человечества в плане использования ресурсов Земли и Солнечной системы.

эффективному использованию космоса в интересах мирового сообщества, взаимопониманию государств. Создание Международной космической станции является необходимой ступенью развития Человечества в плане использования ресурсов Земли и Солнечной системы.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА.

Работы по международной космической станции начались в 1993 г. Россия, имеющая более чем 25-летний опыт эксплуатации орбитальных станций "САЛЮТ" и "МИР" и располагающая бесценным опытом проведения длительных полетов, исследований, развитой инфраструктурой космических средств (многофункциональная станция "МИР", транспортные пилотируемые и грузовые корабли типа "СОЮЗ" и "ПРОГРЕСС"), и оказавшаяся после событий 1991 года в сложнейшем экономическом кризисе, учитывая складывающееся тяжелое положение с орбитальной станцией "ФРИДОМ", разрабатываемой в США, выступила с предложением объединить усилия России и США в осуществлении пилотируемых программ. 15 марта 1993 года генеральный директор РКА и генеральный конструктор НПО "ЭНЕРГИЯ" обратились к руководителю НАСА Д. Голдину с предложением о создании Международной космической станции. 2 сентября 1993 года Председатель Правительства Российской Черномырдин и вице-президент США А. Гор подписали "Совместное заявление о сотрудничестве в космосе", предусматривающее в том числе создание совместной станции. В его развитие РКА и НАСА разработали и 1 ноября 1993 года подписали "Детальный план работ по Международной космической станции". Это позволило в июне 1994 года подписать контракт между НАСА и РКА "О поставках и услугах для станции "Мир" и Международной космической станции". С учетом отдельных изменений на совместных встречах российской и американской сторон в 1994 году МКС имела следующую структуру и организацию работ:

- в создании станции, кроме России и США, участвуют Канада, Япония и страны Европейского сотрудничества; станция будет состоять из 2-х интегрированных сегментов (российского и американского) и собираться на орбите постепенно из отдельных модулей.

Головной организацией по созданию российского сегмента и его интеграции с американским сегментом является РКК "Энергия" им. , по американскому сегменту - компания "БОИНГ".

Техническую координацию работ по российскому сегменту МКС и его интеграции с американским сегментом осуществляет Совет Главных конструкторов под руководством Президента, генерального конструктора РКК "Энергия" им. , академика РАН .

Руководство подготовкой и проведением запуска элементов российского сегмента МКС осуществляет Межгосударственная комиссия по обеспечению полетов и эксплуатации орбитальных пилотируемых комплексов.

В изготовлении элементов российского сегмента принимают участие: Завод экспериментального машиностроения РКК "Энергия" им. и Ракетно-космический завод ГКНПЦ им. , а также ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс", КБ общего машиностроения, РНИИ космического приборостроения, НИИ точных приборов, РГНИИ ЦПК им. , Российская академия наук, организация "Агат" и др. (всего около 200 организаций).

Начальный этап строительства предусматривает создание функционально законченной структуры станции из ограниченного числа модулей. Первым на орбиту выведен ракетой-носителем "ПРОТОН" функционально-грузовой блок, сделанный в России. Вторым доставляется кораблем "ШАТТЛ" и стыкуется с функционально-грузовым блоком американский стыковочный модуль NODE-1. Третьим выводится российский служебный модуль, который обеспечит управление станцией, жизнеобеспечение экипажа, ориентацию станции и коррекцию орбиты. Связка "функционально-грузовой блок - NODE-1" стыкуется к служебному модулю. Затем параллельно доставляются элементы российского и американского сегментов.

НАЧАЛО РАЗВЕРТЫВАНИЯ МКС |

Развертывание МКС началось запуском 20 ноября 1998 года с помощью российской ракеты-носителя "Протон" функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря", также созданного в России.

Развертывание МКС началось запуском 20 ноября 1998 года с помощью российской ракеты-носителя "Протон" функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря", также созданного в России.

20 ноября 1998 года

20 ноября 1998 года

выведен на орбиту

функционально-грузовой блок

5 декабря 1998 года состоялся старт космического корабля "Шаттл" ("Индевор") STS-88 с американским модулем NODE-1 ("Юнити") на борту (программа МКС, номер полета - 2А). В состав экипажа входили: Р. Кабана - командир, Ф. Стурков, Н. Курье, Дж. Росс, Дж. Ньюман, российский космонавт С. Крикалев. 7 декабря "Индевор" осуществил причаливание к ФГБ, перенос манипулятором и пристыковку модуля NODE-1 к российскому модулю. Экипаж корабля "Индевор" выполнил на ФГБ (внутри и снаружи) монтаж аппаратуры "ранней" связи и ремонтные работы. 13 декабря экипаж осуществил расстыковку, а 15 декабря - посадку.

|

|

7 декабря 1998 года | Первый экипаж |

|

|

Экипаж после приземления | Космонавт РКК "Энергия" им. С. Крикалев |

27 мая 1999 года стартовал корабль "Дискавери" STS-96 (программа МКС, номер полета - 2A.1). В состав экипажа вошли: К. Ромингер - командир, Р. Хасбанд, Дж. Пейити, Т. Джерниган, Е. Охоа, Дж. Бэрри и российский космонавт В. Токарев. 29 мая "Дискавери" состыковался со связкой ФГБ+NODE-1. Экипаж осуществил перенос грузов на станцию, выполнил профилактические работы на ФГБ, установил передатчик обратной связи на модуле NODE-1 и корректирующую маску на одной из мишеней снаружи ФГБ, перенес и установил на переходник доставленные "Шаттлом" пост оператора грузовой стрелы и адаптер для его крепления. 4 июня экипаж осуществил расстыковку, а 6 июня - посадку.

18 мая 2000 года состоялся старт корабля "Шаттл" "Дискавери" STS-101 (программа МКС, номер полета - 2A.2а). В составе экипажа: Дж. Холселл - командир, С. Горвиц, С. Хэлмс, Дж. Восс, М. Вебер, Дж. Вильямс и российский космонавт Ю. Усачев. 21 мая "Дискавери" состыковался со связкой ФГБ+NODE-1. Экипаж осуществил ремонтные работы на ФГБ и монтаж грузовой стрелы, поручней и ТВ-кабеля на внешней поверхности станции. Двигателем "Шаттла" была осуществлена коррекция подъема орбиты МКС. 27 мая экипаж осуществил расстыковку, а 29 мая - посадку.

В апреле 1997 года начались работы по сборке штатного служебного модуля (СМ) на ГКНПЦ им. .

Служебный модуль - это наиболее сложный и ответственный элемент Российского сегмента и всей международной космической станции. На него возлагаются задачи по централизованному цифровому управлению всей станцией, выполнению режимов ориентации, подъема и коррекции орбиты, жизнеобеспечению экипажа, управлению функционированием средств, обеспечивающих необходимые параметры среды обитания в замкнутом объеме в течение непрерывного пилотируемого полета.

1 июня 1998 года СМ был доставлен в РКК "Энергия" им. .

К маю 1999 года были в основном завершены работы по изготовлению, сборке и комплектации СМ. Параллельно с изготовлением СМ проведены испытания его приборов, агрегатов, систем (более 200 наименований).

26 апреля 1999 года было подписано заключение о готовности служебного модуля "Звезда" к транспортированию на технический комплекс космодрома "Байконур".

19 мая 1999 года СМ доставлен на космодром "Байконур" для проведения заключительного цикла подготовки и запуска.

Подготовка служебного модуля

Подготовка служебного модуля

на космодроме "Байконур"

12 июля 2000 года с помощью российской ракеты-носителя "Протон-К" служебный модуль "Звезда" был успешно выведен на расчетную околоземную орбиту.

После раскрытия солнечных батарей и бортовых антенн, обеспечивающих радиоконтроль орбиты и связь с Землей, а также проведения тестов бортовых систем, модуль с помощью нескольких включений двигательной установки постепенно поднял свою орбиту до высоты 350 км для обеспечения необходимых условий стыковки с модулями "Заря" - "Юнити".

После раскрытия солнечных батарей и бортовых антенн, обеспечивающих радиоконтроль орбиты и связь с Землей, а также проведения тестов бортовых систем, модуль с помощью нескольких включений двигательной установки постепенно поднял свою орбиту до высоты 350 км для обеспечения необходимых условий стыковки с модулями "Заря" - "Юнити".

26 июля 2000 года осуществлена успешная стыковка служебного модуля "Звезда" с модулями "Заря" - "Юнити". Начало функционирования на орбите комплекса "Звезда" - "Заря" - "Юнити" массой около 52,5 т.

6 августа 2000 года на околоземную орбиту запущен первый по программе МКС транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс М1-3". Запуск корабля "Прогресс М1-3" произведен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-У".

9 августа 2000 года осуществлена успешная стыковка ТГК "Прогресс М1-3" с МКС. На орбите функционирует комплекс "Прогресс М1-3" - "Звезда" - "Заря" - "Юнити" массой около 60 т.

9 августа 2000 года осуществлена успешная стыковка ТГК "Прогресс М1-3" с МКС. На орбите функционирует комплекс "Прогресс М1-3" - "Звезда" - "Заря" - "Юнити" массой около 60 т.

Стыковка грузового корабля проведена к свободному причалу модуля "Звезда", расположенному на его продольной оси со стороны агрегатного отсека. Грузовой корабль "Прогресс М1-3" доставил на борт МКС около 1,5 т топлива для дозаправки объединенной двигательной установки модуля "Звезда" и около 615 кг различных грузов и научного оборудования для дооснащения систем модуля, обеспечивающих полет Международной космической станции в пилотируемом режиме.

8 сентября 2000 года стартовал корабль «Атлантис» STS-106 (программа МКС, номер полета - 2A.2b). В состав экипажа входили: Т. Уилкатт - командир, С. Олтман, Э. Лу, Р. Мастраккио, Д. Бербанк, российские космонавты Ю. Маленченко и Б. Моруков. 10 сентября корабль «Атлантис» состыковался со связкой модуль «Юнити» - ФГБ «Заря» - СМ «Звезда» - ТГК «Прогресс М1-3». На орбите образовался комплекс массой около 169 тонн.

Экипаж провел разгрузку кораблей «Прогресс М1-3» и «Атлантис», расконсервацию основных систем модуля «Звезда» и монтажно-демонтажные работы в гермоотсеках комплекса. Демонтированы: система телеоператорного режима управления и штырь стыковочного механизма на ФГБ «Заря». В служебном модуле «Звезда» установлены: дополнительный бортовой компьютер, велоэргометр, беговая дорожка, система «Электрон», ассенизационное устройство, агрегаты системы электропитания и другое оборудование.

11 сентября российский космонавт Юрий Маленченко и американский астронавт Эдвард Лу во время выхода в открытый космос произвели осмотр состояния элементов конструкции орбитального комплекса МКС, прокладку и подключение внешних электрических кабелей между ФГБ «Заря» и СМ «Звезда», дораскрытие стыковочной мишени, установленной на СМ, а также установку на поверхности СМ штанги с магнитометром.

С помощью двигателей челночного корабля «Атлантис» с 11 по 17 сентября произведены четыре коррекции подъема высоты орбиты МКС. 18 сентября экипаж осуществил расстыковку, а 20 сентября - посадку.

4.3. Морской старт.

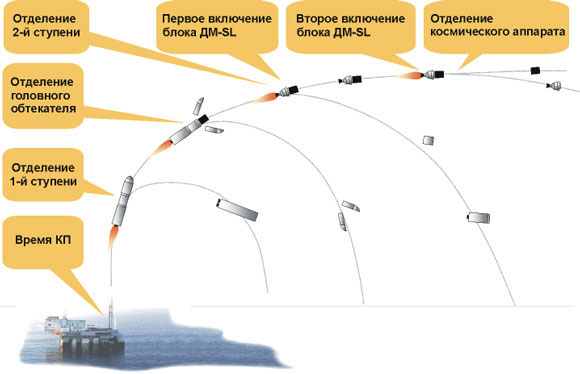

Ракетно-космический комплекс "Морской старт" предназначен для запуска космических аппаратов различного назначения на околоземные орбиты, включая высокие круговые, эллиптические, без ограничений по наклонению орбиты, геостационарную орбиту и отлетные траектории. Эти запуски выполняются с океанской платформы с помощью ракеты космического назначения "Зенит-3SL" с разгонным блоком ДМ-SL. В обеспечении запусков используются спутники-ретрансляторы. При осуществлении стартов выполняются: транспортировка, хранение, предстартовая подготовка ракеты и полезной нагрузки, запуски и управление полетом.

Основные преимущества комплекса "Морской старт" перед наземными космодромами:

Возможность проведения запусков непосредственно с экватора, что позволяет максимально использовать эффект вращения Земли, а значит повышает эффективность средств выведения по выводимой массе при запуске космических аппаратов на геостационарную орбиту и, соответственно, снижает удельную стоимость их доставки на целевую орбиту.

Способность осуществлять запуски с любым азимутом из нейтральных океанских акваторий, что обуславливает независимость от политических рисков, упрощает межгосударственное взаимодействие при проведении запусков космических аппаратов, а также исключает необходимость отчуждения земли, как под космодром с соответствующей зоной безопасности, так и под районы падения отделяемых ступеней ракеты-носителя и створок обтекателя космического аппарата.

Компактность, отсутствие необходимости в развитой наземной инфраструктуре и связанной с ней социально ориентированной сфере (дороги, энергетика, гостиницы, школы, поликлиники и т. п.), что позволяет резко сократить численность персонала, участвующего в проведении работ, и, следовательно, стоимость эксплуатации.

Возможность подготовки космических аппаратов к пуску на территории США (г. Лонг-Бич), практически в "городских" условиях, недалеко от сборочных цехов компаний "Hughes Space & Communications" и "Space System/Loral", основных изготовителей зарубежных коммерческих космических аппаратов (до 80% общего количества в мире).

Ракетно-космический комплекс морского базирования "Морской старт" состоит из следующих сегментов.

Ракетный сегмент:

· комплекс ракеты космического назначения (средства выведения - ракета носитель "Зенит-2S" и разгонный блок ДМ-SL, комплексы технологического оборудования и систем подготовки и пуска космической ракеты);

· комплекс автоматизированных систем управления подготовкой и пуском;

· автоматизированная система управления полетом

· разгонного блока;

· измерительный комплекс.

Сегмент космического аппарата:

· блок полезного груза с космическим аппаратом.

Морской сегмент:

· стартовая платформа;

· сборочно-командное судно.

Базовый порт:

· разгонного блока;

· измерительный комплекс.

Сегмент космического аппарата:

· блок полезного груза с космическим аппаратом.

Морской сегмент:

· стартовая платформа;

· сборочно-командное судно.

· помещения подготовки блока полезного груза;

· помещения хранения ступеней РН и РБ.

Привлекаемые средства:

· центр управления полетом РБ;

· центр управления полетом КА;

· спутники-ретрансляторы (TDRSS, Intelsat и д. р.).

Схема выведения.

Основным районом старта при запусках по проекту "Морской старт" является экваториальная зона вблизи острова Рождества Республики Кирибати (с координатами 154 градуса з. д. и 0 градусов широты).

ТРАССА ПОЛЕТА

АУ-РН - активный участок ракеты-носителя.

РП - районы падения отделяющихся частей.

D1 - первое включение РБ.

D2 - второе включение РБ.

D3 - отделение КА от РБ.

D4 - момент прохождения апогея

(широта равна 0 град., показано условно).

ТИПОВАЯ СХЕМА ВЫВЕДЕНИЯ

Типовая схема выведения космического аппарата включает в себя несколько полетных операций:

- выведение на промежуточную орбиту; выведение на опорную орбиту; выведение на целевую орбиту; отделение КА; обеспечение ТМИ контроля, увод РБ на орбиту хранения; полет РБ на орбите хранения.

Две ступени ракеты-носителя обеспечивают выход на незамкнутую с отрицательным перигеем промежуточную орбиту, двумя включениями маршевого двигателя разгонного блока космический аппарат выводится на заданную целевую орбиту. После отделения космического аппарата разгонный блок уводится на орбиту хранения, где из него стравливаются остатки топлива и газы. Телеметрическая информация во время полета передается на сборочно-командное судно и в Центр управления полетом (г. Королев, Московской обл.). Для передачи информации используются спутники-ретрансляторы TDRSS и спутники связи "Интелсат". Управление полетом разгонного блока осуществляется из Центра управления полетом. Для приема и передачи телеметрической информации используются наземные измерительные пункты России.

Характерные события для номинальной траектории

Схема передачи информации

при управлении полетом разгонного блока

6. Заключение.

История Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени - это рассказ о предприятии и его коллективе, которому в самые тяжелые послевоенные и напряженные годы "холодной" войны суждено было встать у истоков ракетно-космической техники, создать новое оружие, обеспечившее паритет в противостоянии двух военно-политических группировок, и на протяжении многих десятилетий удерживать лидерство в самой передовой и наукоемкой сфере человеческой деятельности XX века - космонавтике.

Развитие и становление отечественной ракетно-космической техники - это история о людях и делах, которые объединили их в стремлении защитить свою Родину и уберечь человечество от самоуничтожения в ядерной войне. Прошло более пятидесяти лет с момента образования нашего предприятия, ставшего первенцем ракетно-космической индустрии, которое в первые же годы своего становления, обгоняя время и достигнутый технологический уровень, в кратчайшие срокиобеспечило разработку самого эффективного средства доставки ядерных боезарядов к цели, ставшего основой создания оружия сдерживания - ракетно-ядерного щита страны. Бурное развитие и совершенствование этого оружия вынудило государства, обладающие им, искать взаимоприемлемые компромиссы и открыло путь к изучению и освоению человечеством безбрежных просторов Вселенной. В конструкторских залах, в цехах завода, в кабинетах руководителей ОКБ-1 - в настоящее время Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени - рождалось новое направление человеческой деятельности - исследование и освоение космического пространства, этой новой среды обитания человека.

У истоков предприятия стоял . И главная заслуга его заключалась в том, что он смог в течение двух десятилетий заряжать тысячи людей, работающих с ним, своим стремлением к познанию неизведанного, постоянно поддерживать в коллективе состояние высокого творческого напряжения, умел находить компромиссные решения, приводящие к цели, и направлять коллективные усилия на решение наиболее важных в данный момент задач В разное время предприятие возглавляют главные (генеральные) конструкторы ракетно-космической техники - , , а завод экспериментального машиностроения - , , . Рядом с ними их соратники - коллектив ученых, инженеров, рабочих, по своей квалификации соответствующих самому высокому мировому уровню, которых объединяет фанатичная преданность любимому делу, постоянная настроенность на поиск рациональных вариантов решения, системный подход при анализе направлений развития - будь это ракетно-космическая техника в целом либо отдельные специальные вопросы, решаемые в интересах ее развития. Высокий профессионализм каждого сотрудника в сочетании с коллегиальностью подготовки и выработки решений стали нормой деятельности нашего предприятия и обеспечивали успешное проведение работ по созданию самых сложных образцов отечественной ракетно-космической техники, сохранившей на протяжении многих лет приоритет нашей страны в развитии пилотируемой космонавтики.

Особое место в истории отечественной космонавтики занимают работы коллектива над ракетой Р-7. Созданная в кратчайшие сроки как межконтинентальная баллистическая ракета для доставки ядерного боезаряда в любую точку земного шара, она стала базовой ракетой, модификации которой до сих пор используются для выведения в космос пилотируемых кораблей и аппаратов различного целевого назначения.

История распорядилась так, что ОКБ-1 - первенец ракетной индустрии, постоянно наращивавший свой интеллектуальный и производственно-технологический потенциал, - стало первопроходцем практически на всех направлениях создания космической отрасли в нашей стране, а также сыграло ведущую роль в становлении и развитии мировой космонавтики.

Начало космической переориентации ОКБ-1 было положено докладной запиской "Об искусственном спутнике Земли", отправленной в Правительство в мае 1954 года. 4 октября 1957 года запуск первого искусственного спутника Земли нашей страной открывает космическую эру в истории человечества. После этого у коллектива ОКБ-1 и его смежников время как бы спрессовалось. Мир еще удивлялся запуску первого искусственного спутника Земли, а на предприятии наряду с созданием боевых ракет уже велись ускоренными темпами работы по межпланетным автоматическим станциям для исследования ближнего и дальнего космоса, Луны и планет Солнечной системы, автоматическим космическим аппаратам для наблюдения за поверхностью Земли, системе космической связи на базе спутников "Молния". Все это делалось одновременно с решением сложнейших научно-технических и организационных проблем и задач в становлении новых производств и обеспечении запуска пилотируемого космического аппарата.

День 12 апреля 1961 года стал торжеством человеческого разума. Впервые рукотворный корабль с человеком на борту вырвался в просторы Вселенной, оттуда был слышен голос гражданина Земли - нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. Это был настоящий подвиг всех участников работ.

В это же время по инициативе происходит формирование и развитие инфраструктуры новейшего направления отечественной индустрии - ракетно-космической, которая в последующие годы станет одной из самых передовых и перспективных отраслей наукоемких технологий. Характерной чертой этого этапа являлось создание в стране специализированных предприятий по направлениямразвития космонавтики, которые зарождались в недрах ОКБ-1 и затем выделялись в самостоятельные организации. В дальнейшем они возглавили эти направления (боевые ракетные комплексы, системы связи, наблюдения и т. д.) и создавали ракетно-космические комплексы и системы, не уступающие мировому уровню, а во многих случаях опережающие его. Развитие ракетно-космической техники потребовало совершенствования государственных структур управления в стране. В структуре Министерства обороны в 1960 году создается новый вид Вооруженных Сил - Ракетные войска стратегического назначения, из которых впоследствии выделяются Военно-космические силы. В 1965 году образуется Министерство общего машиностроения.

Параллельно и по времени, и по решаемым задачам шло развитие ракетно-космической техники в США, причем в обеих странах работы носили характер соперничества в реализации программ исследований космоса с использованием пилотируемых и автоматических систем и аппаратов.

Царивший в мире дух противостояния двух супердержав привел к тому, что СССР и США приступили самостоятельно к реализации крупнейших дорогостоящих проектов по высадке человека на Луну.

Это соревнование кроме достижения политических целей обогатило науку и промышленность. Наука приобрела достоверные сведения о Луне и ее поверхности в результате исследования материалов, привезенных американскими астронавтами, и данных, полученных с отечественных автоматических космических аппаратов, а промышленность - новейшие технологии.

После завершения этих работ перед учеными и конструкторами встала проблема определения дальнейших основных направлений развития пилотируемой космонавтики. В СССР этим направлением стало создание пилотируемых орбитальных станций и систем их транспортного обслуживания. В США в качестве приоритетного направления принимается создание многоразового пилотируемого транспортного космического корабля.

Общие интересы в космосе заставили отказаться от политических амбиций и подтолкнули руководителей стран к осуществлению совместного советско- американского проекта "Союз" - "Аполлон". Реализация его была успешной. Ученые и инженеры обеих стран сверили уровень своих достижений в области создания космических средств, а политики продемонстрировали знаки взаимного уважения двух великих держав друг к другу.

К сожалению, такое объединение оказалось кратковременным. Снова заговорил дух соперничества. Чтобы продемонстрировать технические и технологические возможности нашей промышленности, принимается решение о создании отечественной многоразовой космической системы, не уступающей по своим характеристикам американскому аналогу. Сжатые сроки, необходимость координации большого числа разноплановых предприятий, новизна и сложность разработки потребовали соответственно неординарного подхода.

НПО "Энергия" на тот момент в нашей стране являлось единственной организацией в космической отрасли, обладающей опытом разработки крупнейших и уникальных по сложности проектов, располагало необходимым научно-техническим потенциалом, поэтому головная роль по решению этой проблемы в целом была отдана нашему коллективу. Несмотря на более позднее, чем в США, развертывание этих работ, сложнейшие научно-технические и организационные проблемы, которые требовалось решить, предприятие совместно с широкой кооперацией смежников (насчитывающей более 1200 организаций) с поставленной задачей справилось. Многоразовый корабль "Буран" был создан и в процессе первого беспилотного полета осуществил впервые в мире автоматическую посадку на Землю космического корабля такого класса. Ракетно-космическая система "Энергия - Буран" по своим возможностям на многие годы опередила свое время, а по рядухарактеристик превзошла американские эксплуатируемые многоразовые корабли серии "Спейс Шаттл".

Все работы по созданию МКС "Буран" на предприятии велись одновременно с эксплуатацией станций "Салют", разработкой и началом развертывания орбитального комплекса "Мир", которые также требовали от коллектива самоотверженности и полной самоотдачи в работе.

Пройденный путь в освоении космического пространства нельзя измерить ни глубиной теоретических исследований, ни количеством запущенных ракет, ни восторгами свидетелей космических полетов. Только представив себе весь путь который прошло человечество, чтобы открыть космос, охватив мысленным взором все многообразие научных, технических и организационных проблем, которые пришлось решать, воссоздав "драму идей" и роль человеческих личностей, можно понять все величие научного подвига и важность научной миссии людей, открывших новое направление в истории развития цивилизации - практическое использование космического пространства во имя жизни на Земле.

Развитие космонавтики потребовало участия сотен тысяч людей, сотен и тысяч институтов, конструкторских бюро и заводов, их тесного взаимодействия и кооперации. Коллективные усилия на пути создания ракет и космических аппаратов - это не только решение научных, технических и организационных проблем, но и тяжелый, беззаветный и во многом бескорыстный труд их создателей, которые превращают отдельные идеи, проекты, чертежи в безукоризненно действующие конструкции, агрегаты и системы, это - величайшая ответственность руководителей и исполнителей за подготовку и принятие конкретных технических решений.

Сегодня еще не все задуманное реализовано, хотя космическая связь и телевидение, контроль погоды и поверхности Земли из космоса органично вписалось в нашу повседневную жизнь и являются ее неотъемлемой частью. Дальнейшее продвижение человечества вперед по пути поиска наиболее рациональных сфер освоения и использования космического пространства не может осуществляться без всестороннего развития космонавтики, и в этом процессе пилотируемым космическим программам принадлежит решающая роль. Логика мирового развития космонавтики неизбежно привела Россию и США к сотрудничеству в создании нового поколения пилотируемых станций во имя развития научно-технического прогресса и обеспечения деятельности человека в космосе. Взаимодействие в этой области обеими странами рассматривается как одно из важнейших направлений, отвечающее одновременно интересам России и США, а также всего мирового сообщества.

Человечеству предоставляется шанс объединить свои усилия в исследовании и освоении космического пространства, обратив это во благо всей земной цивилизации. Это объединение делает реальным не только осуществляемый сегодня план развертывания Международной космической станции, но и более грандиозный проект - работа человека на поверхности планеты Марс уже в первом десятилетии нового, XXI века!

Литература.

1. Энциклопедия Космонавтика, «Советская энциклопедия» 1985.

2. Журнал «Ракетостроение и космонавтика», ЦНИИ маш, 1997.

3. «Энциклопедия космонавтика»

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |