Следует иметь ввиду, что Теньер рассматривает порождение предложения как способность перевести структурный порядок слов в линейный, а понимание – способность перевести линейный порядок слов в структурный.

Предикатные семантемы и предикатные синтаксемы обладают свойством активной валентности (т. е. сочетательной потенции). Благодаря своим валентностным свойствам именно они и выступают ядрами тех или иных конструкций. Предметным (актантным) семантемам и синтаксемам присуща в принципе пассивная валентность. Это означает, что они входят в сочетания, лишь реализуя валентности предикатных компонентов и образуя их окружения. Отсюда вытекает семантически господствующая роль предикатного компонента в том или ином сочетании и семантически подчинённая роль предметного (непредикатного) компонента. Валентность может быть обязательной, т. е. предполагать необходимость замещения вакантных позиций при данном предикатном компоненте. Она может быть и необязательной, факультативной, и реализующие её компоненты не входят в необходимое и достаточное окружение ядерного компонента.

При этом необходимо учитывать отношения однородности, которые Л. Теньер решает как юнкцию и выступление слова в несвойственной ему роли (например, подлежащего в позиции определения) – транзакции. Залоговые отношения глагола рассматриваются Теньером в несколько более сложной схеме, чем это делается в обычной грамматике. Вместо двух залогов (активного и пассивного) Теньер вводит понятие диатезы, которому присуждает четыре градации: активную (акт. залог), пассивную (пас. залог), возвратную (действие направлено на себя, но необязательно глагол выражен возвратной (местоимённой) формой) и взаимную (действия субъекта и объекта действия взаимнонаправлены: Наконец они увидели друг друга). Всё дело в том, что, например, во французском языке такое разграничение оправданно с учётом некоторых особенностей функционирования глагола, т. е. оно грамматически релевантно.

Падежная грамматика Ч. Филлмора.

Возможности группировки внеязыковых (денотативных) ситуаций и, соответственно, семантических конфигураций (пропозиций) в классы заключаются в том, что:

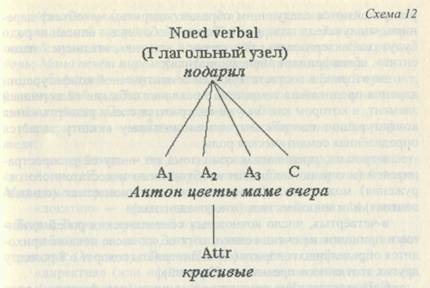

во-первых, тот или иной участник ситуации по отношению к другим её участникам и по отношению к ситуации в целом выступает носителем какой-то типовой роли; например, в ситуации дарения (а это типовая ситуация с тремя партиципантами) роли определёнными. распределяются следующим образом: «даритель», «объект дарения», «получатель подарка» (в более обобщённом описании роли будут охарактеризованы так: «агенс / агентив», «пациенс / паци-ентив», «бенефициант / бенефициатив»);

во-вторых, в соответствующей семантической конфигурации дарения предикатная семантема проявляет себя как её активный элемент, в котором как бы уже содержится схема развёртывания конфигурации, где каждому потенциальному актанту задаётся определённая семантическая роль;

в-третьих, предикатная семантема по числу её распространителей (иначе по мощности необходимого и достаточного окружения) может квалифицироваться как одноместная (одновалентная) или многоместная (многовалентная);

в-четвёртых, число возможных семантических ролей актантов в принципе не очень велико, хотя об их числе пока не приходится определённо говорить (одни лингвисты говорят о 8 ролях, у других этот список превышает 40 ролей).

Соответствующие семантические роли (или функции) приписываются и синтаксическим актантам, выступая в качестве их важнейшей содержательной характеристики. Предикат пропозиции включает в свою рамку актанты с указанием присущих им семантических ролей (в терминологии Ч. Филлмора, глубинных падежей). Например, глагол открывать создаёт при себе следующую рамку (frame): открывать [Объектив, Инструмент, Агенс]. Используя подобные схемы, можно построить типологию синтаксических конфигураций (и лежащих в их глубинной основе пропозиций).

Приведём список ролей, комбинируя инвентари Ч. Филлмора, и :

«агенс» (или «агентив») — одушевлённый производитель действия: Мама печёт пирожки; Сыном построена дача;

«экспериенсер» (или «экспериенсив») — одушевлённое существо, являющееся субъектом восприятия, носителем эмоций и т. п.: Отец смотрит телефильм; Сестра радуется подарку; Погода огорчает лыжников;

«бенефактив» (или «бенефициатив») — одушевлённое существо, на пользу (или во вред) которому совершается действие: Отец подарил сыну часы; Сын получил в подарок часы; У Пети у крали мяч;

«элементив» — стихийная сила как источник изменения в положении дел: Молния ударила в дерево; Водой унесло лодку;

«фактитив» (или «результатив») — одушевлённый или неодушевлённый предмет, возникший в результате действия, прекративший существование или подвергшийся изменению: Она родила дочь; Мама печёт пирожки; Мальчик нарисовал картину;

«объектив» — одушевлённый или неодушевлённый предмет, участвующий в действии, но не подвергающийся изменениям в своём качестве: Сестра ставит вазу на стол;

«перцептив» — предмет восприятия: Картина радует зрителя;

«инструмент» — предмет, посредством которого совершается действие: Я открываю дверь ключом; Ключ открывает дверь; Мел пишет хорошо;

«локатив» - - место, где происходит действие: Мы живём в Твери; Тверь — красивый город;

«аблатив» — место, откуда начинается перемещение в пространстве: Он покинул Тверь; Поезд отошёл от перрона;

«директив» (или «финитив») — место, являющееся конечным пунктом передвижения: Я направился в Интернет-Центр;

«транзитив» — место, через которое пролегает путь: Я иду по коридору; Поезд из Москвы в Брюссель идёт через Варшаву.

Референциально – ролевая и номинативная грамматика.

Роберт Ван Валин, автор референциально-ролевой грамматики, предназначенной для описания америндских языков, но претендующей и на универсальную эффективность, вводит разделение двух ярусов. Один ярус образует континуум тематических отношений «агенс», «эффектор», «экспериенцер», «место», «тема», «пациенс». Пациенс подвергается радикальному изменению состояния. Под темой понимается участник, который, как пациент, подвергается воздействию, но не меняет своего состояния (например, перемещается). Под местом имеются в виду источник, путь, цель, реципиент и пр. Термином эффектор именуются либо инструмент, либо сила, но ни в одном, ни в другом случае не предполагается волевое начало. Агенс же обязательно им обладает. Во втором ярусе различаются макророли «АКТОР» и «ПРЕТЕРПЕВАЮЩИЙ / UNDERGOER». Главным претендентом на макророль «АКТОР» является агенс, затем в порядке очерёдности эффектор, экспериенцер, место, иногда тема. В очереди на макророль «ПРЕТЕРПЕВАЮЩЕГО» стоят пациенс, тема, место, экспериенцер, подчас эффектор. Выбор ролей предписывается логической структурой глагола.

Как сам синтаксический предикат, так и каждая из семантических ролей синтаксических актантов в принципе кодируются определёнными, стандартными для данного языка формальными показателями.

Если в представлениях единичных семантических конфигураций опустить указания на конкретных участников соответствующих ситуаций и не конкретизировать отношения (или свойства), то мы получим абстрактное представление для класса семантических конфигураций, например: "Отношение, возникающее в процессе передачи собственности + Объектив + Бенефактив + Агентов". Такие структурные схемы представляют собой конструктивно-семантические инварианты, о которых можно говорить, что они являются фактами не только речи, но и языка.

Инвариантный характер таких пропозициональных схем подтверждается, в частности, возможностями построения перифраз, не нарушающих инвариантного характера пропозиций. Ср.: Отец оставил сыну в наследство дом — Дом перешёл / остался сыну в наследство от отца — Сын унаследовал / получил в наследство дом от отца.

Между семантемами и синтаксемами не всегда имеет место одно-однозначное отношение. Так, в позиции синтаксического актанта может появиться и предикатное, или пропозициональное, имя (Он размышлял о проблемах семантического синтаксиса. Размышления прервал приход друга).

При описании посредством предложения или же текста сложных денотативных ситуаций элементарные пропозиции могут соединяться в семантические блоки, в соответствие которым ставятся блоки пропозиций. В синтаксических блоках образующие их элементарные конструкции могут просто присоединяться одна к другой или включаться (иногда после определённых трансформаций, в частности прономинализации, номинализации и т. д.) одна в другую (включающая синтаксическая конструкция выступает как матричная). Аналогично (путём соединения элементарных пропозиций в сложную пропозицию и менее сложных пропозиций в ещё более сложную) строится пропозициональная структура текста (его макроструктура). Например:

Пришёл Максим. Он (Максим) принёс компакт-диск.

Пришёл Максим. Его приход (= то, что он пришёл) всех обрадовал.

Пришёл Максим. Мы его ждали. Он принёс взятый у меня накануне компакт-диск.

Связанные в одном тексте предложения должны отвечать принципу релевантности, т. е. относиться к одной и той описы ваемой ситуации, к одному положению дел, к теме (содержанию) данного текста. Тема текста может быть репрезентирована одной элементарной пропозицией. Так, всё содержание новеллы, рассказывающей о том, как Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой, как он ухаживал за ней, как делал предложение, как он приводил в порядок свои хозяйственные дела, чтобы изыскать средства для содержания семьи, как проходила свадьба и как стала складываться в самом начале его семейная жизнь, можно свести к пропозиции Пушкин женится на Наталье Гончаровой (в результате номинализации та же пропозиция выступает следующим образом: Женитьба Пушкина на Наталье Гончаровой). Номинализации пропозиций часто используются в качестве заголовков текстов.

Некоторые семантические конфигурации или их отдельные элементы могут не найти соответствия в синтаксической структуре, т. е. остаться не выраженными, скрытыми, имплицитными, что, однако, не всегда препятствует пониманию (так, например, при восприятии высказывания Даже он не смог перевести этот текст мы можем достаточно легко восстановить так называемую пресуппозицию 'Я не ожидал этого'; осознание пресуппозиций как раз и позволяет лучше понимать воспринятое высказывание).

Итак, семантическая конфигурация (пропозиция) моделирует внеязыковую (денотативную) ситуацию в основных её элементах и отношениях. Синтаксическая структура языка располагает набором конструктивных возможностей для номинации фактов действительности и сведения необозримого множества конкретных элементарных ситуаций к относительно небольшому числу их схем. Такие схемы препозитивной номинации заложены в самой природе предложения. Воспроизводимы не схемы распространённых и усложнённых предложений, а схемы элементарных синтаксико-семантических конструкций и правила их развёртывания и преобразования при конструировании предложений. На этом и основана трактовка предложения как ведущей единицы синтаксической (конструктивной) номинации. При развёртывании текста происходит сцепление пропозициональных структур отдельных предложений в пропозициональную структуру текста (макроструктуру).

При исследовании предложения в номинативном (или собственно семантическом) аспекте устанавливается соответствие между структурой репрезентируемой ситуации и структурой предложения. Этот аспект предложения долгое время оставался в тени, так как в традиционном синтаксисе прежде всего (начиная с Платона и Аристотеля) соотносилось строение предложения (грамматические субъект и предикат, иначе — подлежащее и сказуемое) и логического суждения (логические субъект и предикат), а впоследствии стали также сопоставляться строение предложения (подлежащее и сказуемое) и структура передаваемого в нём сообщения (тема и рема — коммуникативные субъект и предикат).

Номинативный (пропозитивный) план предложения оказался в центре особого внимания исследователей с конца 60-х гг. 20 в. в связи с запросами со стороны представителей дисциплин, занимающихся автоматической обработкой текста и порождением речи человеком. Это отразилось в появлении в лингвистике ряда теоретических моделей, исходящих из приоритетной роли глагола (предиката) в развёртывании предложения. Предикатному компоненту была отведена роль верхнего узла (вершины, корня) в графическом представлении предложения в виде дерева порождения. На первый план были выдвинуты идеи валентностного анализа, синтаксиса зависимостей, семантической роли, глубинной (или смысловой) структуры и т. п. Таковы теории Л. Теньера (актантный синтаксис), (валентностный синтаксис), (структура "предикат + предикандумы"), Ч. Филлмора (падежная грамматика), (реляционная структура с релятором и релятами, аналог пропозиции с её предикатом и актантами), (структура "предикат + актанты").

В то же время лингвистика использовала и достижения так называемой реляционной логики, которая в структуре пропозиции выделяет предикат (предикатную функцию, функтор), подчиняя ему аргументы (предметные переменные, термы, актанты). Многие языковеды впоследствии взяли на вооружение разработанное в логике понятие пропозиции как семантического инварианта, лежащего в основе исходного предложения и его трансфор-мов (ср.: Студенты сдают экзамен. — Сдают ли студенты эк-замен? — Если бы студенты сдавали экзамен... - Сдача экзамена студентами). В психолингвистике было подтверждено, что в основе работы механизма порождения высказывания лежит именно предикатно-актантная схема.

Внимание к номинативному аспекту предложения, к его предикатно-актантной (или, в иной терминологии, пропозициональной) структуре позволило по-новому подойти и к проблеме членов предложения.

Во-первых, выдвижение на роль конструктивного ядра (вершины) предложения глагола как слова, обладающего наибольшими валентностными потенциями, означает необходимость рассматривать подлежащее как член предложения, подчинённый сказуемому и равный по своему иерархическому статусу дополнениям (Л. Теньер).

Во-вторых, рядом с понятием главных членов предложения (подлежащее и сказуемое), наличие которых не всегда достаточно для выделения конструктивного минимума предложения, так как не обеспечивает его завершённости, можно постулировать понятие необходимых членов предложения (подлежащее, сказуемое и дополнение). Кстати, синтаксическая типология обычно оперирует этой трёхчленной схемой.

В-третьих, иерархические отношения между членами предложения можно представить следующим образом. Вершину образует сказуемое. Ему подчинены подлежащее и дополнение (или дополнения), входящие вместе со сказуемым в конструктивный минимум предложения. Обстоятельства относятся к периферии, а определение по существу является не членом предложения, а лишь частью члена предложения. Их объединяет наличие у них предикатного статуса (в их позициях выступают, как правило, предикатные слова, т. е. носители предикатных семантем), поэтому определения и многие обстоятельства нередко трактуются как предикаты второго порядка. Они реализуют включённые пропозиции. Обстоятельства места, в позиции которых обычно выступают предметные слова, т. е. носители непредикатных семантем, фактически близки к дополнениям. И поэтому они, как правило, включаются в конструктивный минимум предложения.

Актуализационный план предложения

Рассмотренная в предыдущем разделе пропозициональная структура предложения служит не только способом кодирования языковыми средствами информации о конкретных положениях дел в действительности, но и способом начального упорядочения этой информации. Этому служат инвариантные конструктивные схемы с позициями для синтаксического предиката и синтаксических актантов. Смысловая и структурная информация на этом этапе как бы сгущается вокруг предиката.

Предикационная структура, включающая отношения субъект ↔ предикат и отношения субъект ↔ объекты, предполагает очередной этап упорядочения смысловой информации, на котором одному из ряда актантов данной пропозиции приписывается роль первого, ведущего, а именно функция подлежащего (субъекта), а за другими актантами закрепляются функции дополнений (объектов). Соединение подлежащего со сказуемым создаёт предикативную основу предложения, обеспечивающую возможность соотнести предложение в целом с тем или иным фактом действительности, который локализуется во времени и пространстве. Информационное сгущение имеет теперь своим центром субъ-ектно-предикатную (или же субъектно-предикатно-объектную) основу.

Каждый язык располагает своими формальными возможностями для маркировки членов предложения: предиката, субъекта и объекта (или объектов). Уже в отношении субъект ↔ предикат или же субъект ↔ предикат ↔ объект(ы) задаётся некая смысловая перспектива и содержатся предпосылки для линейного развёртывания (линеаризации) предложения.

На следующем этапе формирования предложения осуществляется его актуализация, т. е. дальнейшая привязка к описываемому в нём факту действительности и к речевой ситуации, в которой осуществляется соответствующий акт высказывания (речевой акт, коммуникативный акт). Происходит дальнейшее упорядочение предназначенной для передачи смысловой информации. Вопрос о том, как маркируется привязка высказывания к коммуникативно-прагматическому контексту, будет рассмотрен в следующем разделе.

В данном же разделе речь пойдёт о том, какую роль в упорядочении смысловой информации играют такие её звенья, которым могут быть приписаны статусы данного, определённого, темы, а также топика, фокуса контраста и фокуса эмпатии. Эти явления в литературе часто смешиваются, и здесь предлагается один из возможных подходов (с использованием некоторых идей ).

Предложение в принципе редко выступает обособленно. Лингвиста в первую очередь интересуют предложения, в минимальной степени зависящие от вербального контекста и коммуникативной ситуации. Затем, естественно, его внимание обращается на те явления, которые обусловлены включением предложения в конситуацию (вербальный контекст + речевая ситуация).

Предикационная структура, включающая отношения субъект ↔ предикат и отношения субъект ↔ объекты, предполагает очередной этап упорядочения смысловой информации, на котором одному из ряда актантов данной пропозиции приписывается роль первого, ведущего, а именно функция подлежащего (субъекта), а за другими актантами закрепляются функции дополнений (объектов). Соединение подлежащего со сказуемым создаёт предикативную основу предложения, обеспечивающую возможность соотнести предложение в целом с тем или иным фактом действительности, который локализуется во времени и пространстве. Информационное сгущение имеет теперь своим центром субъ-ектно-предикатную (или же субъектно-предикатно-объектную) основу.

Каждый язык располагает своими формальными возможностями для маркировки членов предложения: предиката, субъекта и объекта (или объектов). Уже в отношении субъект ↔ предикат или же субъект ↔ предикат ↔ объект(ы) задаётся некая смысловая перспектива и содержатся предпосылки для линейного развёртывания (линеаризации) предложения.

На следующем этапе формирования предложения осуществляется его актуализация, т. е. дальнейшая привязка к описываемому в нём факту действительности и к речевой ситуации, в которой осуществляется соответствующий акт высказывания (речевой акт, коммуникативный акт). Происходит дальнейшее упорядочение предназначенной для передачи смысловой информации. Вопрос о том, как маркируется привязка высказывания к коммуникативно-прагматическому контексту, будет рассмотрен в следующем разделе.

В данном же разделе речь пойдёт о том, какую роль в упорядочении смысловой информации играют такие её звенья, которым могут быть приписаны статусы данного, определённого, темы, а также топика, фокуса контраста и фокуса эмпатии. Эти явления в литературе часто смешиваются, и здесь предлагается один из возможных подходов (с использованием некоторых идей ).

Предложение в принципе редко выступает обособленно. Лингвиста в первую очередь интересуют предложения, в минимальной степени зависящие от вербального контекста и коммуникативной ситуации. Затем, естественно, его внимание обращается на те явления, которые обусловлены включением предложения в конситуацию (вербальный контекст + речевая ситуация). Можно соответственно различать основной (конситуативно необусловленный) и специфические (конситуативно обусловленные) варианты предложения.

Конситуативная обусловленность проявляется прежде всего в том, что предложение не только и не столько конструктивно, сколько своим лексическим составом показывает свою привязку к определённому информационному комплексу. Так, о предложении Студентам предстоит трудный экзамен по введению в теоретическое языкознание, можно сказать, что оно отнесено к информационной сфере <УНИВЕРСИТЕТ> или к более широкой информационной сфере <ОБРАЗОВАНИЕ>. Если при разговоре об университете вставить высказывание типа Белоруссия граничит с Польшей, то его можно будет квалифицировать как неуместное, как несущественное (нерелевантное) для данного разговора. Первое же высказывание будет признано релевантным (оно относится к существу разговора об университетской жизни).

Таким образом, нормально присущее предложению как речевой единице предметно-ситуативное свойство можно именовать РЕЛЕВАНТНОСТЬЮ. Именно релевантность данного предложения позволяет включить его пропозициональную структуру в пропозициональную структуру (смысловую макроструктуру) текста. С опорой на понятие релевантности предложения можно уточнить содержание ряда понятий, относящихся к речевой актуализации предложения.

ДАННОЕ, выступая как компонент конситуативно обусловленного релевантного предложения, соотносимо с тем элементом конситуации, который представляется уже известным, присутствующим и в сознании говорящего, и (по его убеждению) в сознании слушателя, не требующим особых пояснений. Высказывание строится с тем, чтобы сообщить о данном что-то НОВОЕ, чтобы внести какие-то изменения в сознание слушателя. Выражению данного могут служить любые слова или словосочетания, которые называют факт, предмет, лицо, действие, признак и т. п., уже упомянутые в предтексте или подсказываемые конситуацией. Ср. (здесь подчёркнуты конституенты, именующие данное):

Он поступил в университет. Университет оказался для него совершенно новым миром. Впечатления переполняли его душу.

Летом многие мои одноклассники поступили в университет. Поступила Наталия. Поступила Вера. Поступил также Афанасий.

Я прочёл интересный роман Умберто Эко «Имя розы». Я загрузил его по Интернету из электронной библиотеки Максима Мошкова.

Прошла неделя, и между ними завязалась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. (Пушкин)

(Я говорю своему собеседнику, обратившему внимание на книгу, лежащую на моём столе): Я купил её_ вчера.

Обычно данное не выделяется особо в интонационном плане, в то время как новое может (но не всегда) маркироваться высоким тоном и сильным ударением.

ОПРЕДЕЛЁННОЕ выступает как компонент релевантного предложения. Оно соотносимо с каким-то классом предметов, о котором имеет представление мой адресат и в котором он, благодаря его наименованию в соответствующей форме в моём высказывании, может выделить и опознать (идентифицировать) именно тот предмет, который я имею в виду, т. е. установить определённую референцию (соотнесённость) данного имени к данному индивидуальному предмету. Определённое противостоит НЕОПРЕДЕЛЁННОМУ, т. е. чему-то, что ещё не идентифицировано. Я строю высказывание, стремясь помочь моему адресату среди множества предметов вообще и предметов данного класса найти и идентифицировать тот, о котором я собираюсь говорить. В ряде языков определённость предмета, называемого существительным, выражается определённым артиклем:

англ.: Вы спрашиваете дома кого-либо из членов семьи: Did you feed the dog? 'Ты накормил(а) собаку?' (если у Вас одна собака, то её идентифицированность не вызывает сомнений).

Определённый референт обычно бывает данным, но может быть и новым: Вчера утром я разговаривал с нашим плотником. Он согласился принять мои заказ, а неопределённый референт, как правило, оказывается новым.

Понятие ТЕМА очень часто соотносится с понятиями подлежащего (грамматического субъекта) и логического субъекта. Сочетание темы и противостоящей ей РЕМЫ образует своеоб разный аналог предикативной (субъектно-предикатной) структуре, и тогда понятие ремы подменяют понятием предикации. Под темой обычно имеется в виду предмет, о котором делается высказывание. Но так же определялось уже в античную пору подлежащее (субъект). О сказуемом же (предикате) говорилось, что оно является высказыванием о подлежащем.

Тот же смысл часто вкладывается в пару взаимосвязанных понятий ТОПИК (topic) и КОММЕНТАРИИ (comment), широко употребляемых в англосаксонской лингвистической литературе. Но целесообразно сразу же оговорить, что понятия темы и топика теперь часто разводятся и под топиком понимается некая иная сущность, о которой речь пойдёт несколько позже.

Тема нередко совпадает с подлежащим, но предметом сообщения может быть референт любого другого конституента предложения. Ср.: Антон //приезжает из Германии в воскресенье.— Из Германии //Антон приезжает в воскресенье. — В воскресенье // Антон приезжает из Германии. Темой может оказаться и сказуемое: Приезжает II Антон из Германии в воскресенье.

Для темы обычно начальное место в предложении. Поэтому для установления темы можно воспользоваться тестом на темати-зацию (или топикализацию), в процессе которого проверяется способность того или иного компонента занять первое место в предложении (без мены интонационного контура, с сохранением нейтрального характера высказывания — без эмфазы, без экспрессивной окраски). Идентификация ремы производится посредством вопросно-ответного теста. Ремой является то, что служит ответу на вопрос: Что сообщается об Антоне?, Что происходит в воскресенье?

Тема часто совпадает с данным. Данное и тема, во взаимодействии друг с другом, приводят в действие механизмы линеаризации предложения (т. е. его развёртывания в цепь, линейную последовательность конституентов) и синтагматического членения предложения / фразы (разбиения последовательности на элементарные речевые интонационно-смысловые единицы; обычно границы фонологических синтагм обозначаются двумя правыми наклонными скобками //). И новое, и рема могут выделяться не только паузами, но и более высоким тоном (tone, accent) и более сильным ударением (stress).

Тема часто совмещается с определённым компонентом высказывания.

Возможно опущение компонента, выражающего тему. Допускается существование коммуникативно нечленимых (т. е., по сути дела, рематических) высказываний: Светает; Морозит; Стояла ночь; Началась война.

Что касается понятия ТОПИК, то оно нередко соотносится с пропозициональной структурой. Топик ограничивает в отношении своего референта применение главной предикации некоторой определённой областью. Он устанавливает пространственные, временные и личностные рамки, в пределах которых верна главная предикация. Чтобы не пытаться приводить примеры из китайского языка, которым мы всё равно не владеем, попробуем привести пример из английского:

Yesterday I went to the dentist: 'Вчера я ходил к зубному врачу'; In Dwinelle Hall people are always getting lost 'В Двинелл-Холле легко заблудиться'. Следует, однако иметь ввиду, что примеры из европейских языков подходят для иллюстрации понятия ТОПИК с известной натяжкой.

Истинные топики, по , означают не столько то, о чём говорится в предложении, сколько указывают те рамки, в которые заключается содержание предложения. Есть языки, в которых регулярно выделяются топики (топикальные), и языки, в которых регулярно выделяются подлежащие (подлежащные).

Поскольку топики часто смешиваются с подлежащими, Ч. Н. Ли и называют 6 признаков, отличающих их друг от друга. Топики, в противоположность подлежащим, характеризуются грамматической определённостью, не обязательно должны входить в пропозициональную рамку в качестве аргументов (актантов), их наличие не предопределено глаголом, они выступают "центром внимания", в то время как подлежащие могут быть "пустыми", или "фиктивными", не согласуются синтаксически с глаголом-сказуемым, не участвуют в процессах рефлексивизации, пассивизации, опущения идентичных именных групп, построения глагольных цепочек, перевода предложений в повелительные.

Членение высказывания на тему и рему, обозначаемое часто (вслед за В. Матезиусом) актуальным членением предложения, изучается многими лингвистами и может составлять объект так называемого актуального (или коммуникативного) синтаксиса. Постепенно выясняется его многослойность. Так, если ограничиться при описании актуального членения только линейным планом предложения, то следует принять положение о том, что тема начинает предложение, намечая направление развёртывания высказывания по поводу той или другой темы. В этом случае речь идёт о нейтральных, экспрессивно не окрашенных предложениях.

Если же принять во внимание интонационные средства (особенно эмфатическое ударение), обособление в начальной позиции, расщеплённые конструкции, частицы и т. п.), то обнаруживается особое явление, именуемое ФОКУСОМ КОНТРАСТА (проминентностью, выделением). Фокус часто отождествляют с новым или ремой, говоря о таком процессе, как рематизация. Предлагается даже устанавливать его наличие с помощью вопросно-ответного теста, как это делается при выявлении ремы.

Но фокус контраста отличается от нового и ремы тем, что он открывает указание на возможность выбора из ряда конкурирующих референтов, одновременно называя нужный референт и блокируя выбор любого другого: ВИКтор сдал экзамен на отлично (а не Валентин, Светлана...}. Контрастивное высказывание в глубинном плане оказывается двухпропозиционным (<Х сдал экзамен на отлично, X есть Виктор>), а в поверхностной структуре получает конструктивное выражение лишь одна пропозиция. Фокус контраста предполагает наличие фонового знания, общего для говорящего и слушающего (<Студенты нашей группы сдавали сегодня утром трудный экзамен. Среди сдававших были Валентин, Светлана, Виктор... Кто-то из них сдал экзамен на отлич-но.>). Выделяемое не обязательно должно быть новым.

Находящийся в фокусе контраста (подвергаемый фокализации) компонент высказывания обычно выделяется эмфатическим (логическим) ударением, которое резко меняет интонационный рисунок, обусловливая понижение тона и ослабляя ударение на всех последующих словах. Этот компонент может быть (в силу инверсии, нарушающей нормальный, объективный порядок слов) выдвинут на первое место в предложении. Это выдвижение в переднюю позицию, впрочем, при сохранении эмфатического ударения оно не обязательно: Экзамен на отлично сдал ВИКтор. Возможно использование выделительных частиц: Именно ВИКтор сдал экзамен на отлично; Это ВИКтор сдач экзамен на отлично.

В ряде языков используются расщеплённые конструкции: Не кто иной... как... > Не кто иной, как ВИКтор, сдан экзамен на отлично; Что касается... то... > Что касается ВИКтора, (то) он сдач экзамен на отлично. Ср. расщеплённые конструкции в других языках: англ. It was Ronald who made the hamburgers 'Сэндвичи приготовил именно Рональд'; фр. C’est moi qui ai fini le premier 'Это я кончил первым'.

Контрастирование может быть выражено обособлением имени референта в начальной позиции: англ. The play, John saw yesterday 'Пьеса, Джон видел её вчера' = As for the play, John saw yesterday 'Что касается пьесы, то Джон видел её вчера'. В некоторых языках контраст может выражаться служебными словами или грамматическими морфемами. В одном предложении могут быть два фокуса выделения: ВИКтор сдал экзамен на отЛИЧно, а СветЛАна сдача его на хороШО.

Внимание исследователей недавно привлекло явление, которое именуется ЭМПАТИЕЙ или точкой зрения. Эмпатия предполагает возможность варьирования в способах упаковки передаваемой смысловой информации. В нормальной ситуации говорящий придерживается своей собственной точки зрения: Степан бьёт свою жену. Здесь фокус эмпатии отмечает компонент Степан, причём говорящий может не принимать сторону Степана. А вот в высказывании Муж Марин бьёт её фокус сочувствия явно перемещается на Марию. Говорящий может занимать объективную точку зрения (нулевая эмпатия): Фёдор задач вопрос Ирине. В предложении Фёдор задач вопрос своей жене говорящий занимает позицию Фёдора, как бы идентифицирует себя с Фёдором. В предложении Муж Ирины задач ей вопрос фокусом эмпатии оказывается референт имени Ирина.

Двух фокусов эмпатии в одном предложении не может быть, иначе предложение становится неотмеченным (неправильным). Фокус эмпатии часто совпадает с референтом подлежащего и определённым референтом. Говорящий чаще отдаёт предпочтение себе, затем слушающему и лишь потом третьему лицу. Сперва предпочитается человек, потом одушевлённое существо, а затем лишь неодушевлённый предмет. Сперва эмпатия связывается с данным и темой, а потом с новым и ремой.

Во многих языках наличествуют глаголы направленного движения, образующие пары «движение в направлении от говорящего — движение по направлению к говорящему». Так, в нем. различаются соответственно глаголы gehen (от говорящего, от меня) и kommen (к говорящему, ко мне). В япон. языке эмпатия проявляется в том, что предикат открывает при каждом из своих актантов возможность для локализации эмпатии говорящего. Здесь выражение эмпатии обязательно.

При пассивизации фокус эмпатии переходит к объекту действия, рефлексивизация (добавление возвратного местоимения или аффикса) означает перенос эмпатии на субъекта возвратного действия.

Средства выражения синтаксических связей и функций

В словосочетаниях, предложениях и текстах в качестве строительного материала используются слова (точнее, словоформы) с присущими им означаемыми и означающими. Выполнение таких задач, как соединение слов в речи, оформление предложений и текстов (развёрнутых высказываний) как целостных образований, членение текста на предложения, а предложений на их составляющие (конституенты), различение предложений и высказываний разных коммуникативных типов, выражение синтаксических функций выделяемых в предложении конституентов и их синтаксически господствующего или подчинённого статуса, приходится на долю формальных синтаксических средств. В большинстве случаев одновременно используется несколько формальных показателей (например, интонационный показатель + линейный показатель, или аранжировка).

Наиболее универсальным синтаксическим средством является интонация. В формальном отношении именно наличие интонации отличает предложение-высказывание и звучащий текст как коммуникативные единицы от словосочетания. Она всеми своими компонентами (и прежде всего мелодической и динамической составляющими) обеспечивает единство коммуникативных образований. Фразовая интонация может выделять предложения в тексте и синтагмы в предложении, обеспечивать интеграцию фразы и синтагмы вокруг ударных слов, выделять наиболее важные в смысловом плане звенья предложения и синтагмы, разграничивать тему и рему высказывания. Интонационные средства могут способствовать различению вопросительных и повествовательных, восклицательных и невосклицательных предложений, сигнализировать наличие перечислительных конструкций и т. д.

Другим наиболее универсальным синтаксическим средством является порядок слов (их аранжировка), а в более сложных конструкциях и порядок предложений. Порядок слов в предложениях характеризуется тенденцией к непосредственному соположению связанных друг с другом конституентов, т. е. их позиционному соседству, примыканию друг к другу. (Здесь имеется в виду позиционное примыкание вообще, безотносительно к тому, выражается ли или не выражается данная синтаксическая связь морфологически. В русской грамматической традиции примыкание как морфологически не маркированная синтаксическая связь отграничивается от морфологически маркированных согласования и управления, хотя в реальности примыкание зависимого слова к господствующему не исключается и при синтаксической связи типа согласования и управления.) Обычно говорят о примыкании синтаксически зависимого слова к синтаксически господствующему (например, о примыкании определения к определяемому существительному: англ. Blue eyes 'голубые глаза'; калм. хурех махла 'мерлушковая шапка'; чукот. эргатык трэегъэ 'завтра приду').

Если подчинённое слово находится перед господствующим, то говорят о препозиции (регрессивный порядок слов: интересная лекция). Если же подчинённое слово следует за господствующим, то мы имеем дело с постпозицией (прогрессивный порядок слов: читать текст). Преимущественное использование препозиции или постпозиции определения является одной из важных типологических характеристик синтаксического строя разных языков. Так, препозиция определения доминирует в славянских и германских языках, постпозиция определения является характерной чертой романских языков.

Примыканию как контактному способу синтаксической связи может противостоять дистантное расположение синтаксически связанных слов. Так, в нем. предложении при наличии нескольких дополнений то, которое по смыслу более тесно связано с глаголом (обычно дополнение адресата), может быть отделено от него другими дополнениями. Иногда такое дистанцирование пытаются объяснить тем, что в праиндоевропейском могла господствовать тенденция к конечной позиции глагола, к которому соответственно примыкало более тесно связанное с ним слово.

При наличии у данного господствующего слова нескольких подчинённых одно из зависимых слов может вместе с господствующим словом образовать рамочную конструкцию, замыкая другие зависимые слова. Такую рамку образуют, например, в англ. языке артикль и существительное: A new book 'новая книга' (в обоих случаях).

Порядок слов в предложении может быть свободным и фиксированным. В типологических исследованиях языков за основуберут взаимное расположение относительно друг друга подлежащего (S), глагола (V) и дополнения (О). Возможны 6 вариантов: SVO, SOV, VOS, OSV, VSO, OVS.

Одни языки характеризует тенденция к свободному порядку слов. Таковы, например, русский и латинский языки, обладающие богатыми возможностями морфологического маркирования синтаксических функций (членов предложения). Ср.: Студенты сдают экзамен. — Студенты экзамен сдают. — Сдают студенты экзамен. - - Сдают экзамен студенты. — Экзамен студенты сдают. — Экзамен сдают студенты. Другие языки, особенно те, где синтаксические функции морфологически не маркируются, тяготеют к фиксированному порядку слов. Так, в исп. языке из 6 возможных вариантов реализуются 4, а во фр. только два. Порядок слов нем. предложения более строг, чем в рус. языке. В англ. предложении он строже, чем в нем., но свободнее, чем во фр.

В принципе расстановка слов должна соответствовать движению мысли (принцип иконичности языковых знаков). В этом случае говорят об объективном порядке слов, который выполняет своего рода иконическую функцию (сперва называется то, что является исходным в описании данного положения дел). Но отступления от стандартного для данного языка порядка слов допускаются:

а) при инверсии, обусловленной необходимостью различения коммуникативных типов предложения. Так, в нем. повествовательном предложении обычен прямой порядок слов, с подлежащим в начальной позиции (Er kommt morgen 'Он придёт завтра'), а в вопросительном предложении (общий вопрос) глагольное сказуемое предшествует подлежащему (Kommt er morgen? 'Он придёт завтра?');

б) при выдвижении в начальную позицию слова, служащего связи предложения с предтекстом (Сейчас мы изучаем введение в теоретическое языкознание. Лекции по этому курсу читает профессор N);

в) при вынесении в начальную позицию тематизируемого, т. е. употребляемого в качестве темы, компонента высказывания (так, темой высказывания может быть указание на деятеля: Мой внук поедет завтра в Москву, указание на пункт назначения: В Москву мой внук поедет завтра, и т. д.);

г) при выражении говорящим своих эмоций (в данном случае необычная, эмфатическая расстановка слов подкрепляется эмфатическим ударением: ЭТОМУ преподавателю я не хочу сдавать экзамен};

д) при необходимости выразить дополнительное значение (например, значение приблизительности: два часа— часа два).

Близко к позиционному примыканию синтаксическое основосложение, используемое для создания инкорпоративных конструкций, в составе которых свободно соединяются корни (или основы). Инкорпоративные комплексы могут служить:

для выражения атрибутивных связей (коряк, эчвы-в'шшта 'острым ножом', кытпылв'ыеты-в'ачата 'стальным ножом');

для выражения отношений между действием и его объектом или обстоятельством (чукот. Тумг-ыт копра-нтыват-гъат 'Товарищи поставили сети', букв, 'сети-поставили', Мыт-винвы-эквэт-ыркын 'тайно отправляемся');

для построения предложения в целом (яз. нутка unikw-ihl-‘minih-‘is-it-a 'Несколько огоньков было в доме', букв, 'огонь-дом-мн. ч. — уменьшительность — прош. вр. —изъявит, накл.').

Далее, в качестве формального способа выражения синтаксических связей и функций широко распространено использование служебных, слов (союзов и союзных слов, частиц, предлогов и послелогов, связок).

В аффиксальных языках широко используются морфологические показатели. Они сигнализируют наличие управления, при котором синтаксически господствующее слово предопределяет наличие в структуре словоформ зависимого слова той или иной граммемы (например, граммемы одного из косвенных падежей), и согласования, при котором в структуре словоформы зависимого слова повторяются одна или несколько граммем словоформы господствующего слова, т. е. наблюдается своего рода уподобления одного граммемного комплекса другому (например, в рус. прилагательном при его атрибутивном употреблении в его словоформе присутствуют граммемы падежа, числа, а также - в случае ед. ч. — и рода: трудного экзамена). В языках, имеющих согласовательную грамматическую категорию именных классов существительного, показатели определённого класса появляются в синтаксически связанных словах: яз. лингала Lo-lenge lo-ye l-a lo-beki lo-nalo-ko lo-zali lo-lamu 'Форма эта горшка того одного есть хорошая'.

Возможно одновременное использование показателей управления и показателей согласования: пяти столам (здесь связи разнонаправлены: числительное управляет существительным и само в то же время согласуется с ним); груз. Deda shvils zrdis 'Мать (абс. п.) сына (дат. п.) растит (наст, вр.)' (здесь глагол согласуется с подлежащим (постфикс -5) и одновременно управляет существительным, требуя его употребления в дат. п.).

Показатель синтаксической связи обычно появляется в словоформе зависимого слова. Но он может, однако, характеризовать словоформу господствующего слова.

В арабистике (а под её влиянием в описаниях тюркских и иранских языков) отмечают наличие так называемого изафета: перс. Ketabe xub 'хорошая книга', букв. ketab 'книга' + - е 'показатель атрибутивной связи' + xub 'хороший' (без каких бы то ни было морфологических показателей)1; аналогично азерб. ат баши 'лошадь + голова + показатель связи'.

В отличие от изафета, идафа представляет собой связь двух существительных - - господствующего и зависимого, при которой ведущий компонент своей так называемой сопряжённой формой, не имеющей ни необходимых окончаний, ни определённого артикля, уже тем самым сигнализирует наличие зависимого от него компонента: араб, джаамуусату-я-фаллаахи 'буйволица крестьянина'.

Морфологические показатели могут маркировать синтаксические функции существительных (подлежащее, дополнения, предикатив, определение, обстоятельства), прилагательных (определение, предикатив), глагола (сказуемое) и т. д

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |