КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МИНЕРАЛОГИИ И ЛИТОЛОГИИ

О. Н. ЛОПАТИН, А. Г. НИКОЛАЕВ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И МИНЕРАЛОГИЯ ПЕГМАТИТОВ ИЛЬМЕНСКИХ ГОР

КАЗАНЬ 2011

УДК 549

Печатается по решению Редакционно-издательского совета ФГАОУВПО

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Учебно-методической комиссии Института геологии и НГТ

Протокол № 21 от 28 октября 2011 г.

заседания кафедры минералогии и литологии

Протокол № 2 от 01.01.01 г.

Научный редактор

доктор геолого-минералогических наук, проф.

Рецензенты:

кандидат геолого-минералогических наук КФУ

,

Геологическое строение и минералогия пегматитов Ильменских гор: Учебно-методическое пособие / , – Казань: Казанский университет, 2011. – 40 с.

В пособии описано геологическое строение Ильменских гор Южного Урала, где расположен один из полигонов практики КФУ. Пособие построено по типу геологического отчета и включает в себя ряд обязательных общегеологических глав. На основе литературных данных и личных многолетних наблюдений авторов описаны главные типы пегматитовых жил Ильменских гор и кратко охарактеризованы минералы местных пегматитов.

Пособие предназначено для студентов геологических специальностей ВУЗов, школьников и всех, интересующихся минеральными богатствами Урала.

© Казанский университет, 2010

© , 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………4

1. История изучения Ильменских гор………………………….5

2. Физико-географический очерк………………………...…….8

3. Стратиграфия…………………………………………………10

3.1. Селянкинская свита (АR2 sel)……………………….………………..10

3.2. Вишневогорская толща (PR1 vs)……………………………………...12

3.3. Ильменогорская толща (PR1 ilm)………………………….………….12

3.4. Еланчиковская толща (PR1 el)……………………………….………..14

3.5. Кыштымская толща (PR1 kis)…………………………........................14

4. Магматизм…………………………………………………….16

4.1. Гранитоиды…………………………………………………….............16

4.2. Нефелиновые сиениты………………………………………………...18

4.3. Ультрабазиты и габброиды………………………………………..….19

5. Метаморфизм и метасоматоз………………………………...21

6. Тектоника……………………………………………………...24

7. Полезные ископаемые………………………………………..27

8. История геологического развития…………………………...28

9. Типы пегматитов Ильменских гор и их минералогия……...30

9.1. Древние гранитные пегматиты………………......................................30

9.2. Полевошпатовые пегматиты…………………....…..……………..…..32

9.3. Миаскитовые пегматиты ………………………..………………….…33

9.4. Молодые гранитные пегматиты……………..………………………..34

9.5. Амазонитовые пегматиты……………………………..……................35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………..…………………...36

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА…………………………...……...39

Пойдем ныне по своему Отечеству.

Станем искать металлов, золота, серебра и протчих.

Станем добираться отменных камней, марморов, аспидов и даже до

изумрудов, яхонтов и алмазов.

Дорога будет не скучна…

1763 г.

ВВЕДЕНИЕ

Учебная полевая практика студентов-геологов Казанского (Приволжского) федерального университета проводится в Ильменских горах на Южном Урале, в области развития магматических и метаморфических комплексов. Территориально данный район относится к южной части Ильменского государственного заповедника.

Основной целью учебной практики является приобретение навыков геологической съемки масштаба 1:10000 в области развития сложно дифференцированных магматических и метаморфических пород, а также ознакомление с уникальным набором минералов и минеральных ассоциаций, локализованных в знаменитых пегматитовых жилах Ильменских гор.

Начинается практика с посещения местного Геологического музея Ильменского заповедника, в котором демонстрируется уникальное собрание минералов, горных пород, рудных и нерудных полезных ископаемых. Далее следует этап обзорных маршрутов, в которых студенты знакомятся с геологическим строением территории на объектах южной части заповедника. Основное время практики занято проведением самостоятельных маршрутов студенческими бригадами под руководством преподавателей и камеральными работами в вечернее время, на которых анализируются пройденные за день маршруты. Завершается практика защитой отчета, где студенты защищают главы геологического отчета, представляют коллекцию отобранных за время практики пород, а также построенные ими геологическую карту и карту фактического материала. В этот же, завершающий период практики студенты делаю свой выбор с тематикой их будущих курсовых работ.

1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИЛЬМЕНСКИХ ГОР

Российская Академия наук серьезно заинтересовалась минеральными богатствами Ильменских гор в середине XVIII века. Два года добирался до Южного Урала молодой, но уже известный ученый, «доктор медицины, профессор натуральной истории, член Российской Академии наук, испытатель естества» Петр Паллас. В мае 1770 года он переехал главный уральский хребет – Урал-Тау и начал знакомство с недавно заложенными заводами, посещал каменоломни и казацкие крепости.

Через десять лет в Чебаркульской крепости, которую проезжал Паллас, нашелся любитель самоцветных камней, казак Прутов. Он ходил в охране разведочной партии, искавшей слюду для местных заводов. Недалеко от Чебаркульской дороги привалило казаку неожиданное счастье. Начал он копать яму и обнаружил в ней небольшой, но чистейший, прозрачный, нежно голубоватого оттенка, тяжелый кристалл. Это был драгоценный камень – топаз, или, как звали его тогда, «тяжеловес». Позже, в этой же яме, а на Урале эти ямы называются «копи», казак нашел аквамарин – драгоценную голубую разновидность минерала берилла. Это и были первые самоцветы, найденные в Ильменских горах. Вслед за Прутовым потянулись в ильменскую тайгу любители камней, старатели, авантюристы и, конечно, ученые. Все глубже становилась горная выработка, которую потомки до сих пор называют «Прутовская копь».

Первые обзорные маршруты казанской студенческой практики начинаются именно с Прутовской копи. Не было сезона, чтобы студенты геологического факультета Казанского университета не нашли на этом месте драгоценного минерала.

Попутно в Прутовской копи обнаружился амазонит – голубовато-зеленая разновидность минерала микроклина, который широко используется в качестве ювелирно-поделочного камня.

А вскоре недалеко, в долине реки Миасс, натолкнулись на богатейшие россыпи золота. Сразу усилился поток искателей счастья, «золотая лихорадка» на долгое время охватила весь Южный Урал. Миасс часто называют «городом в Золотой долине». Именно открытие россыпного золота в долине одноименной реки во многом определило судьбу этого города. Здесь, только в период с 1823 по 1837 годы было разведано более 200 месторождений. В 1824 году была открыта богатейшая россыпь на р. Ташкутарганке, где позднее был построен Царево-Александровский прииск. Только за один год в этом месте было найдено 52 самородка, в том числе в 1842 году мастеровым Н. Сюткиным – самый большой в России самородок весом 36,2 кг (так называемый «Большой треугольник», копия которого хранится в Геологическом музее им. КФУ»). Только в одной россыпи района «Миасский Пруд» трестом «Миассзолото» за период дражной отработки добыто более 4 тонн этого благородного металла, при этом на месторождении вплоть до 2004 г. работала одна 250 – метровая драга и две гидроустановки.

В поисках золота рыли в Ильменских горах новые копи и находили в них такие минералы, кристаллы которых ученые видели впервые. Нашли в Ильменах такие диковины, как двухкилограммовый кристалл темно зеленого аквамарина, трехкилограммовый циркон, темно красные, почти вишневые гранаты величиной с большой кулак, кристалл синего, сапфировидного корунда длиной около полуметра. Обычно все эти самоцветные минералы весят первые граммы и размер их кристаллов мизерный.

Самые маститые отечественные и зарубежные ученые проводили экспедиционные исследования Ильменских гор. Вот лишь некоторые фамилии: Гофман, Геймельсен, Розе, Мурчисон, Меглецкий, Мушкетов… Первое литературное описание южной части Ильменских гор было сделано немецким минералогом И. Менге в середине XIX века. Именно им была проведена первая научная типизация ильменских пегматитовых жил, несущих в себе драгоценную минерализацию. Позже большую работу по систематизации ильменских минеральных копей провел , который составил карту, где большинство известных копей было пронумеровано и задокументировано. Данная нумерация не изменилась до наших дней.

В дореволюционный период развития России наблюдалась хищническая добыча минеральных богатств Ильменских гор, и лишь в 1912 году Академия наук добилась частичного запрета на горные разработки. Эпохальный рубеж для южно-уральской, да и всей российской геологической науки – это 14 мая 1920 года. Именно в этот день, в весьма непростой постреволюционный период, -Ленин подписал специальный Декрет об образовании в Ильменах Государственного минералогического заповедника. В течение конца XIX – начала XX веков в Ильменских горах впервые в мире были открыты многие минералы (ильменит, монацит, ильменорутил, эшинит, самарскит, канкринит и др.), а целый ряд обнаруженных здесь минералов оказался их первой находкой на Урале и в России.

Проведенные работы показали большую научную значимость Ильменских гор не только для минералогов, но и для других естествоиспытателей. Поэтому в 1935 году заповедник был преобразован в комплексный, охватывающий геологические, биологические, географические и прочие научные дисциплины. Среди многочисленных исследователей Ильменского заповедника были такие выдающиеся ученые как , , . Здесь, в 1911 году, под руководством академика работала Радиевая экспедиция Академии наук. В горных выработках Блюмовской копи эта экспедиция добыла 15 килограммов самарскита - эндемичного радиоактивного минерала черного цвета, содержащего тантал, ниобий, уран, самарий и другие редкие химические элементы. Образцы этого минерала предназначались Марии Склодовской-Кюри – женщине-физику в Сорбонне, основоположнице учения о радиоактивных элементах. Именно пегматитовые жилы Ильменских гор послужили объектом и основой при разработке (1939) и (1940) их общеизвестных гипотез пегматитообразования.

На базе Ильменского заповедника в мае 1980 года был создан мощный лабораторный корпус по комплексному изучению минералов и горных пород современными физико-химическими методами. На основе этого лабораторного модуля сегодня функционирует Институт минералогии (директор – член-корреспондент РАН ), структурно входящий в Уральское отделение Российской Академии наук. Здесь, на новом качественном уровне, современные ученые-геологи заповедника (, , и др.) продолжили изучение минеральных богатств Ильменских гор.

2. ФИЗИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В административном отношении район студенческой практики находится в пяти километрах к востоку от границы городской линии Миасса.

В орографическом отношении территория расположена на восточном склоне Южного Урала в области южного окончания субмеридиональной Ильменогорско-Сысертской цепи гор и представляет собой увалисто-холмистую равнину, располагающуюся у юго-восточного подножия горы Ильмен-Тау. Ильменские горы – крайняя восточная цепь гор Южного Урала. Господствующей высотой района является гора Ильмен-Тау с абсолютной отметкой 753 метра. Высоты увалисто-холмистой части района на 300 – 400 метров ниже и колеблются в пределах 350 – 440 метров.

В гидрографическом плане район характеризуется наличием реки Миасс в западной части и многочисленными озерами, располагающимися в пониженных участках рельефа между холмами, увалами и возвышенностями. На территории всего Ильменского заповедника (площадь 303,8 км2) насчитывается 30 озер, самое глубокое из которых – Большой Кисегач – 34 м. В пределах района практики наиболее крупными озерами являются Ильменское и Аргаяш. Питание озер осуществляется грунтовыми водами и небольшими ручьями, а также за счет снеготаяния и дождей. Наиболее крупные ручьи на территории района – Черемшанка и Липовка. Все заповедные речки пресноводны и содержат незначительное количество растворенных солей. Ручьи, протекающие через болота и торфяники (Черемшанка и пр.), имеют коричнево-ржавый цвет и болотный привкус.

Климат района умеренно-континентальный с жарким летом и холодной зимой. Среднегодовая температура воздуха равна + 1,9 оС. Средняя температура июня равна +19 оС, а в январе она составляет -15 оС. Годовое количество осадков составляет в среднем 454,4 мм. Снежный покров появляется с середины октября и стаивает к концу апреля. Его мощность 0,5 м.

85 % территории заповедника покрыто лесом из сосны и березы, причем если в южной части преобладает сосна, то северные площади заняты березой. В лесах насчитывается 823 вида высших растений, из них: реликтов – 50, эндемиков – 23, занесенных в Красную книгу – 32; низших растений – около 270 видов.

Животный мир заповедника весьма разнообразен и насчитывает 221 вид, среди которых млекопитающих – 51, птиц – 165, рыб – 11, земноводных – 3, рептилий - 5. Беспозвоночных животных – более 10 000 видов. Постоянные жители Ильмен – лоси, пятнистые олени, кабаны, волки, лисы, зайцы, барсуки, изредка встречается рысь.

На основании последних проведенных исследований биологи заповедника пришли к неутешительному выводу. Видовое количество животных и растений в заповеднике неуклонно уменьшается. Причины этого: изменение ландшафта, естественное старение лесов, необратимые изменения в состоянии местных озер и рек, а также антропогенный фактор – расширение промышленных зон г. Миасса, строительство предприятий, увеличение транспорта и т. п. Экологическая ситуация усугубляется автомобильным шоссе Миасс – Чебаркуль и железнодорожной веткой Москва – Челябинск, проходящих по южной части заповедника.

На территории Ильменского заповедника археологическими исследованиями выявлено более 50 стоянок древнего человека, одна из которых находится в устье р. Липовка (егерский кордон «Долгие Мосты»), в непосредственной близости от базы практики. Большинство древних стоянок относится к эпохе бронзы (1 тыс. лет до н. э.), тогда как самые древние – к концу каменного века (5 тыс. лет до н. э.).

3. СТРАТИГРАФИЯ

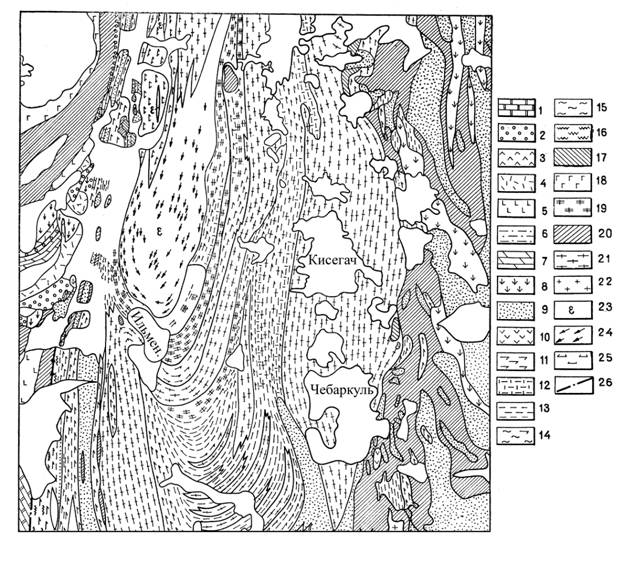

В стратиграфическом отношении район Ильменских гор сложен сильно метаморфизованными вулканогенно-осадочными породами верхнего архея - нижнего протерозоя, прорванными палеозойскими интрузиями гранитоидов и сиенитов. Полигон практики расположен в пределах Вишневогорско-Ильменогорского мигматит-гнейсово-сланцевого комплекса (ВИМГСК). Подобные комплексы слагают на Урале аналогичные крупные антиклинорные структуры (микроконтиненты) как Салдинский, Мурзинско-Адуйский, Сысертско-Ильменогорский, Кочкарский и другие. Сложное геологическое строение комплекса привело к обилию местных стратиграфических схем и названий стратиграфических подразделений, объем и возраст которых менялся в процессе изучения района. В соответствии с решениями IV Уральского межведомственного стратиграфического совещания от 20.04.90., протерозойские отложения подразделяются снизу вверх на селянкинскую свиту, вишневогорскую, ильменогорскую, еланчиковскую и кыштымскую толщи (рис. 1).

3.1. Селянкинская свита (АR2 sel)

Породы этой свиты являются наиболее древними в Ильменских горах. Радиологическое определение возраста амфиболитового метаморфизма этих пород U-Pb методом дает цифру порядка 1850 млн. лет. Метаморфизм является диафторическим по отношению к более раннему метаморфизму гранулитовой фации. Исходя из этих данных, возраст пород селянкинской свиты определяется как верхнеархейский. Данные породы представляют древний фундамент доуральской Европейско-Азиатской плиты, осколок которой в виде тектонической глыбы претерпел различные преобразования в ходе эволюции Уральской геосинклинали, а сейчас составляет ядро Вишневогорско-Ильменогорского антиклинория Восточно-Уральского поднятия в тектонической структуре Южного Урала.

Свита сложена биотитовыми, гранат-биотитовыми, силлиманит-гранат-биотитовыми гнейсами и кварцитогнейсами обычно с крупночешуйчатым графитом; амфиболитами, гранатовыми амфиболитами, диопсид-плагиоклазовыми, скаполит-диопсид-плагиоклазовыми кристаллическими сланцами, редко кварцитами. Отложения свиты вмещают комплекс щелочных пород, где широко развиты метасоматические породы: амфиболовые, биотит-амфиболовые, биотитовые и пироксеновые фениты, пироксен - и биотит-полевошпатовые породы, нефелин-полевошпатовые мигматиты. Породы свиты метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации метаморфизма, которая наложена на более ранний гранулитовый метаморфизм, реликты которого обнаруживаются в виде гранулитовых парагенетических минеральных ассоциаций.

Рис. 1. Стратиграфическая колонка южной части Ильменского заповедника

На западных и восточных контактах отложений селянкинской свиты установлены мощные зоны высокотемпературных бластомилонитов. Предполагается, что исходным материалом при метаморфическом образовании разнообразных гнейсов свиты являлись терригенные осадки, тогда как для образования амфиболитов – маломощные, покровные, континентальные базальтоиды.

Нижняя и верхняя границы свиты точно не установлены, так как ее низы и верхи интенсивно мигматизированы. Общая мощность селянкинской свиты не менее 1000 м.

3.2. Вишневогорская толща (PR1 vs)

Данная толща ранее имела название «фирсовская». Толща характеризуется ритмично-слоистым строением. В ее состав входят кристаллические сланцы, амфиболиты, кварциты, редко кальцифиры и мраморы. Среди кристаллических сланцев амфиболитовой фации метаморфизма выделяются: биотитовые, гранат-биотитовые, кианит-гранат-биотитовые гнейсы и кварцито-гнейсы иногда с графитом. Среди кварцитов встречаются разновидности с биотитом, гранатом, графитом, кианитом. Амфиболиты также разнообразны: двуминеральные роговообманково-плагиоклазовые с гранатом и пироксеном. Встречаются прослои диопсид-скаполитовых кристаллических сланцев и кальцифиров.

Породы толщи образовались в результате метаморфизма, сопряженного с плагиогранитизацией первичной вулканогенно-осадочной толщи основного состава (базальтовых лав и туфов, туфопесчаников с прослоями глинистых и карбонатных пород). Породы вишневогорской толщи в различной степени подвержены гранитизации и щелочному метасоматозу с образованием соответственно мигматитов плагиогранитного состава и фенитизированных разностей пород вплоть до бескварцевых пироксеновых фенитов в ореоле Ильмен-Тауского массива щелочных пород.

Радиологические определения из гнейсов вишневогорской толщи изотопным альфа-свинцовым методом дают абсолютный возраст около 1,9 – 2,0 млрд. лет, что позволяет определить время ее формирования как раннепротерозойское.

Вишневогорскую толщу условно можно подразделить на три подтолщи – нижнюю, среднюю и верхнюю. Общая мощность пород всей толщи около 850 м.

3.3. Ильменогорская толща (PR1 ilm)

Породы ильменогорской толщи пользуются в районе наибольшим распространением, располагаясь к востоку от Ильменского массива щелочных пород. Толща сложена метаморфическими породами, представленными в основном амфиболитами и гнейсами. Помимо амфиболитов и гнейсов в строении толщи принимают участие роговообманковые сланцы и кварциты.

По особенностям состава толща подразделяется на три подтолщи. Нижняя подтолща сложена средне - и крупнозернистыми биотитовыми, гранат-биотитовыми плагиогнейсами с подчиненными прослоями амфиболитов. Плагиогнейсы образовались по базальтам и их туфам, и обычно представлены меланократовыми мелкозернистыми (до 1 мм) разностями. Породы нижней подтолщи выходят в основном в ядрах купольных структур, где они в значительной степени гранитизированы с образованием «очковых» порфиробластовых гранитогнейсов. Гранитизация пород сопровождалась их дебазификацией, привносом калия, натрия, кремнезема и привела к образованию по плагиогнейсам, амфиболитам, кристаллическим сланцам средне - и крупнозернистых биотит-роговообманковых и биотитовых гнейсов и гранитогнейсов.

Средняя подтолща сложена гранатовыми амфиболитами с прослоями и линзами графитовых кварцитов, биотит-графитовых гнейсов и биотитовых сланцев. Графитовые кварциты и кварцито-гнейсы встречаются по всему разрезу ильменогорской толщи довольно часто, образуя согласные с плоскостными ориентировками пород пласты или линзы мощностью от долей метра до 20 метров.

Верхняя подтолща сложена мигматитами и амфиболитами с прослоями гнейсов и кварцитов. Мигматиты являются биотит-роговообманковыми с резким преобладанием гранитного (кварц-полевошпатового) материала и нередко содержат реликты амфиболитов. Это свидетельствует о том, что мигматиты являются продуктом гранитизации. Гнейсы подтолщи являются биотитовыми, гранат-биотитовыми и иногда содержат силлиманит. Кварциты по составу являются биотитовыми, графитовыми, графито-биотитовыми. Амфиболиты являются мелко-среднезернистыми, полосчатыми, сложены роговой обманкой и плагиоклазом, часто присутствуют гранаты, реже – пироксены. В верхах подтолщи среди амфиболитов отмечаются небольшие линзы кальцитовых мраморов. Породы верхнеильменогорской подтолщи обычно слагают внешнюю оболочку ядерно-купольных структур района. Породы подтолщи образовались в результате метаморфизма осадочно-вулканогенной толщи исходных пород (базальтовые лавы и туфы, туфопесчаники с прослоями и линзами глинистых, кремнистых и карбонатных осадков).

Надежных данных по радиологическому определению возраста пород ильменогорской толщи нет, поэтому, условно, возраст толщи принимается как раннепротерозойский. Суммарная мощность разреза толщи порядка 1100 м.

3.4. Еланчиковская толща (PR1 el)

Толща получила свое название по оз. Б. Еланчик, в окрестностях которого она имеет широкое развитие. Ранее толща называлась аргаяшской. Породы еланчиковской толщи являлись субстратом, по которому развивались гранитоиды и мигматиты чашковского комплекса. Породы толщи слагают участки между ядерно-купольными структурами района и наиболее развиты в его восточной и юго-восточной части.

Толща сложена исключительно плагиогнейсами, преимущественно биотитовыми, амфибол-биотитовыми, реже гранат-биотитовыми и силлиманит-гранат-биотитовыми, а также двуполевошпатовыми мигматитами с резким преобладанием плагиоклаза над калиевым полевым шпатом различных морфологических типов – полосчатых, теневых, очковых, очково-полосчатых, с реликтами субстрата или без него. Иногда они имеют облик лейкократовых биотитовых гнейсов или гранитогнейсов. Очень редко в составе толщи встречаются амфиболиты неясного генезиса, в том числе меланократовые. Еще реже обнаруживаются графитовые и слюдяные кварциты. Обилие гранитных и пегматитовых даек и жил, а также мощные полосы интенсивной мигматизации являются характерными признаками толщи.

Еланчиковская толща датируется нижним протерозоем на основании согласного залегания ее на породах ильменогорской толщи и радиологических измерений. В стратотипической местности толща подразделяется на 6 пачек, суммарная мощность ее отложений около 1300 м.

3.5. Кыштымская толща (PR1 kis)

В пределах описываемого участка работ отложения кыштымской толщи обнаруживаются на юге. Толща представлена переслаиванием углисто-кремнистых сланцев, кремнистых сланцев, кварцитов: биотитовых, двуслюдяных и амфиболитовых сланцев. Породы образованы за счет метаморфизма кремнисто-глинистых осадков, обогащенных органическим веществом. В низах и верхах толщи отмечаются маломощные прослои амфиболитов, образовавшихся по базальтам и их туфам.

Породы толщи слагают внешние «кристаллосланцевые» оболочки купольных структур района, причем степень метаморфизма пород уменьшается по мере удаления от центральных частей данных структур.

Возраст кыштымской толщи в соответствии с ее стратиграфическим положением условно принимается как раннепротерозойский. Мощность разреза составляет 925 м.

Завершая описание стратиграфии района Ильменских гор, следует отметить, что центральные участки Ильменогорской антиклинали сложены докембрийскими породами, представленными в основном гнейсами и амфиболитами. Это, так называемое, гнейсовое ядро антиклинали. Гнейсовое ядро окаймлено с периферии сланцевым обрамлением, т. е различного рода сланцами раннепротерозойского возраста. Между гнейсовым ядром и сланцевым обрамлением прослеживаются крупные тектонические нарушения. На докембрийские породы обрамления стратиграфически несогласно и с крупными тектоническими нарушениями накладываются палеозойские породы, которые не обнаруживаются в пределах рассматриваемой территории.

Геологическая съемка масштаба 1:10000, которую проводят казанские студенты-геологи, охватывает в основном отложения ильменогорской толщи, по периферии территории – отложения вишневогорской и еланчиковской толщ.

4. МАГМАТИЗМ

В геологическом строении района практики принимают участие магматические породы, представленные гранитоидами, нефелиновыми сиенитами, в меньшей степени – ультрабазитами и габброидами (рис. 2).

4.1. Гранитоиды

Кислые магматические породы района представлены продуктами гранитизации, мигматизации, инъекциями гранитов, аплитов, пегматитов, интрузивными массивами гранитов. Гранитоиды района являются типичными коровыми образованиями. В возрастном отношении гранитоиды района могут быть разделены на: 1). ранние гранитоиды докембрийского возраста и 2). поздние гранитоиды палеозойского возраста.

Ранние гранитоиды представлены плагиогранитами, плагиомигматитами, гранитами. Они образовались в результате ультраметаморфической гранитизации пород и располагаются внутри гнейсовых куполов. Это преимущественно автохтонные массивы. Зачастую, они образуют тела, согласные со сланцеватостью вмещающих их метаморфических пород и сами нередко обнаруживают гнейсовую структуру. Это подчеркивает метаморфогенно-метасоматическую природу этих гранитоидов и их докембрийский возраст, отвечающий рифейско-вендскому (рифтогенному) этапу в истории Урала, охватывающему интервал времени млн. лет назад. Помимо автохтонных в районе имеются и аллохтонные ранние гранитоиды. Они залегают в виде жилообразных тел, часто косо секущих по отношению к сланцеватости вмещающих пород. Они представлены гнейсо-плагиогранитами, гнейсо-гранитами, плагиогранит-порфирами, гнейсо-аплитами, пегматоидными полевошпат-кварцевыми жилами.

На картируемой территории Ильменского заповедника ранние гранитоиды отсутствуют

Поздние гранитоиды образуют дайки мощностью до 200 м и штокообразные интрузивные массивы. Интрузивные гранитоиды залегают на границе гнейсового ядра со сланцевым обрамлением и представлены массивными биотитовыми гранитами. Поздние гранитоиды обладают массивной текстурой, но иногда проявляют и сланцеватость сложения (однако без четкой линейной ориентировки минералов).

К поздним гранитоидам района относится Урузбаевский комплекс, включающий плагиогранитный массив и многочисленные мелкие жилы и тела плагиогранит-порфиров, реже плагиогранитов. Возраст становления Урузбаевского массива считается нижнеордовикским.

Рис. 2. Схема геологического строения южной части Ильменогорского антиклинория

1 – атлянская свита (C1t2–v); 2 – терригенная (зилаирская) свита (D23–C1t1); 3 – порфириты базальтового и андезито-базальтового составов (D13); 4 – верхняя осадочная толща (D22– D13); 5 – улутауская свита (D22), туфы основного и кислого составов, песчаники, шиферные сланцы; 6 – верхнекундравинская толща (D1–D2), углисто-глинистые сланцы, мраморы, песчаники, алевролиты, порфириты андезитового и дацитового составов, альбитофиры; 7 – известняки (S2—D1); 8 – нижнекундравинская толща (S2–D1), порфириты андезитового и дацитового составов; 9 – игишская свита (S1ln3—w); 10 – порфириты базальтового, андезито-базальтового и андезито-дацитового составов, туфоалевролиты, туфопесчаники (S1In); 11 – амфиболиты и роговообманковые сланцы; 12 – графитовые кварциты и гнейсы; 13 – биотитовые и роговообманковые плагиогнейсы; 14 – биотит-роговообманковые сланцы; 15 – биотитовые сланцы, иногда с силлиманитом или кианитом; 16 – зеленые сланцы; 17 – тремолит-актинолитовые породы; 18 – габбро; 19 – гнейсовидные плагиограниты; 20 – серпентиниты; 21 – гнейсовидные граниты; 22 – граниты; 23 – биотитовые миаскиты и сиениты; 24 – миаскиты и сиениты с роговой обманкой; 25 – зона брекчий Миасского разлома; 26 – разрывные нарушения.

Наиболее близко расположенный к базе практики интузивный гранитоидный комплекс – Чашковский – краевая часть которого обнажается на противоположном берегу Ильменского озера. В чашковский комплекс объединены граниты и мигматиты Чашковского, Еланчиковского, Кыштымского массивов, а также еланчиковский, косогорский и кыштымский субкомплексы инъекционных мигматитов. Породы представлены плагиомигматитами, двуполевошпатовыми мигматитами, среди которых наблюдаются жилы пегматитов того же состава. Плагиограниты и двуполевошпатовые граниты встречаются в виде согласных, реже секущих и ветвящихся жил. Они наследуют гнейсовидность и состав мигматитов. Граниты жил обычно мелкозернистые, биотитовые, реже амфибол-биотитовые, иногда наблюдаются пегматоидные обособления и жилки, изредка – мусковитизация. Акцессорные минералы в данных гранитах представлены магнетитом, титанитом, апатитом и ортитом. Чашковский комплекс занимает промежуточное положение между плагиогранитным уразбаевским (О1) и карбонатит-миаскитовым ильменогорским (О3) комплексами, поэтому его возраст определяется как О1-2. К Чашковскому гранитоидному комплексу относятся многочисленные гранитные дайки, которые протягиваются субмеридиональной полосой по всей картируемой во время практики территории.

Увильдинский монцонит-гранитный комплекс представлен в районе тремя массивами: Кисегачским, Аргазинским и Увильдинским, названным по одноименным озерам. Данные массивы расположены южнее и восточнее полигона практики. Массивы изометричной формы и обладают признаками интрузивных образований. Гранитоиды данного комплекса отличаются большим разнообразием составов и относятся к монцонит-гранитной формации. Поскольку данный гранитоидный комплекс древнее ильменогорского, по возрасту он отнесен к среднему ордовику.

4.2. Нефелиновые сиениты

Щелочные породы района представлены интрузией биотитовых нефелиновых сиенитов, которые имеют местное название – миаскиты (г. Ильмен-Тау). Эти щелочные породы слагают ядро Ильменогорской антиклинали. С миаскитами ассоциируют сиениты, пироксеновые сиениты, карбонатиты, разнообразные карбонатно-силикатные породы и щелочные метасоматиты, которые объединяют в карбонатит-щелочно-мигматитовую ассоциацию.

Миаскиты имеют стандартный для нефелиновых сиенитов минералогический состав: КПШ, кислый плагиоклаз, нефелин, биотит, реже из темноцветных минералов присутствуют щелочные пироксен и амфибол. Акцессорные минералы представлены магнетитом, титанитом, апатитом, цирконом. Структура пород гипидиоморфнозернистая, текстура – гнейсовидная.

Миаскиты района представляют собой интрузивные породы, образовавшиеся путем раскристаллизации водной щелочной магмы на глубинах порядка 15 – 20 км. Данная магма является результатом селективного анатектического плавления сиалических толщ континентальной коры Урала под действием щелочных глубинных флюидов в РТ –условиях, отвечающих амфиболитовой фации в позднепалеозойское время (250 – 310 млн. лет назад по радиологическим данным).

Картирование пород щелочного массива Ильмен-Тау не входит в задачи геологической практики студентов КФУ. Знакомство с нефелиновыми сиенитами – миаскитами осуществляется в рамках обзорных маршрутов и экскурсионного посещения местного естественнонаучного музея.

4.3. Ультрабазиты и габброиды

Некоторые ультрабазитовые массивы, широко распространенные почти во всех толщах Южного Урала, в возрастном отношении являются рифейскими образованиями, другая часть тел ультраосновных пород, сложенная альпинотипными апогарцбургитовыми серпентинитами, является палеозойскими.

Все без исключения массивы ультраосновных пород претерпели значительные изменения в процессе их длительной геологической истории. В неизмененном виде данные породы в районе не встречаются и представлены, как правило, продуктами их метаморфизма. Это тальк-карбонатные и тальковые породы, листвениты, актинолитовые, оливин-бронзитовые и антофилитовые минеральные ассоциации. Минералогический состав данных апоперидотитовых пород зачастую определяется степенью их метаморфизма, которая обычно соответствует степени метаморфизма вмещающих пород.

На описываемой территории метагипербазиты образуют цепочки линзовидных (будинированных) тел по границам гнейсового ядра и сланцевого обрамления, представляя собой тектонические отторженцы океанической коры Уральской геосинклинали, надвинутые путем обдукции по разломам на породы континентальной коры. Фрагментарно, в виде сильно измененных метасоматитов, подобные породы вскрыты канавами на границе миаскитов Ильмен-Тау с гранито-гнейсовым обрамлением (участок полигона, условно называемый «Коровий загон»).

Мухаметовский комплекс основных магматческих пород, залегающий в пределах Селянкинского блока, представлен амфиболизированными диабазами. Дайки комплекса занимают секущее положение по отношению к вмещающим породам и прослежены на 50 – 400 м при мощности до 50 м. По составу они идентичны толеитовым базальтам и, возможно, относятся к габбро-диабазовой формации. Это наиболее древний, рифейский комплекс основных магматитов.

Билярский габбровый массив, также расположенный за пределами территории практики, находится в 20 км к юго-западу.

Небольшое тело лейкократовых габбро-амфиболитов подсечено буровыми скважинами на юго-западном склоне Ильменских гор в 600 м от контакта с миаскитами Ильмен-Тау в сланцевом обрамлении антиклинория.

Отмечается пространственная связь габбро с ультрабазитами и кремнистыми сланцами. Предполагается, что все они являются членами единой офиолитовой ассоциации и представляют собой останцы океанической коры Уральской геосинклинали, надвинутые путем обдукции по разломам на континентальные образования Урала в девонское время.

5. МЕТАМОРФИЗМ И МЕТАСОМАТОЗ

Породы района претерпели как минимум три этапа регионально метаморфических преобразований. В частности, 1). дорифейский; 2). рифейско-вендский; 3). палеозойский.

Дорифейский этап регионального метаморфизма связан с позднекарельской фазой тектоногенеза, во время начала зарождения и рифтогенеза континентальной коры зоны будущего Урала. Данный региональный метаморфизм охватывал большие участки коры и проходил в условиях гранулитовой и амфиболитовой фаций метаморфизма. Продуктами этого метаморфизма сложена селянкинская свита, представленная в основном силлиманит-гранат-биотитовыми плагиогнейсами и амфиболитами, образовавшимися по песчано-глинистым породам и базальтовым лавам. Среди гнейсов амфиболитовой фации отмечаются реликтовые минералы гранулитовой фации метаморфизма, представленные обычно пироксенами.

Рифейско-вендский этап регионального метаморфизма связан с главной фазой рифтогенеза континентальной коры будущего Урала. Он обусловлен прогревом коры многократно внедряющимися в подкоровые горизонты диапирами разуплотненного мантийного вещества. Мантийный диапиризм и сопровождаемые им куполовидные поднятия коры вызывали в рифей-вендское время формирование купольных структур в зоне будущего Урала. Одним из таких является Миасский гнейсовый купол, территориально расположенный между г. Миасс и г. Чебаркуль. Метаморфизм, реализуемый в пределах подобных купольных структур, был наиболее интенсивным в центральных частях куполов, где были наиболее высокие температуры и более интенсивный флюидный тепломассоперенос. По уровню этот метаморфизм отвечал амфиболитовой фации, в условиях которой по песчаным, песчано-глинистым породам образовались гнейсы и кристаллические сланцы, а по базальтам – амфиболиты. Именно по этой причине центральная часть Миасского купола сложена в основном гнейсами и амфиболитами, среди которых отмечаются линзы и прослои роговообманковых сланцев и кварцитов. Периферические части куполов подвергались при этом более слабому метаморфизму, отвечающему фации зеленых сланцев. Поэтому периферическая зона Миасского купола сложена разнообразными кристаллическими сланцами, составляющими так называемое сланцевое обрамление гнейсового ядра купола. Даже в пределах центральных частей куполов температурное воздействие и глубинный флюидный режим были неоднородными в площадном плане. В более проницаемых участках флюидный поток был более интенсивным и метаморфогенное преобразование пород достигало ступени ультраметаморфизма. В таких критических обстановках происходил интенсивный метасоматоз с привносом - выносом вещества и анатектическое выплавление кварц-полевошпатового материала. В этих участках вследствие гранитизации образовались мигматиты, а в отдельных случаях жильные тела гранитоидного состава. Граниты и гнейсовидные граниты зачастую имеют интрузивные контакты с вмещающими породами, что свидетельствует об их как автохтонной, так и об аллохтонной природе. Степень метаморфизма пород ильменогорской серии (от вишневогорской до кыштымской толщи включительно) отвечает термодинамическим параметрам амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций.

Региональный метаморфизм палеозойского этапа рассматриваемого района наиболее интенсивно проявился в карбоне – перми. Он связан с начавшейся коллизией континентальных плит. Коллизия сопровождалась интенсивной складчатостью, главная фаза которой на Урале проходила по времени на границе карбона и перми. При этом происходили процессы тектонической переработки и метаморфизма в сформировавшихся к тому времени континентальных блоках. Эти процессы приводили к рассланцеванию пород, которое наиболее четко проявилось в формировании зеленых сланцев обрамления Миасского купола. С регрессивными стадиями палеозойского метаморфизма связан послегранитный и послемиаскитовый диафторез, проявившийся в интенсивных метасоматических преобразованиях всех пород района.

Контактовый метаморфизм в пределах описываемой площади проявлен слабо, прежде всего в виде двупироксен-плагиоклазовых порфиробластических роговиков, сформированных по плагиосланцам, а также в виде кристаллического графита в кварцитах.

Дислокационный метаморфизм широко проявлен вдоль долгоживущих разломов (зона контакта между Селянкинским и Ильменогорским блоками и т. п.), где развиты разнообразные по составу и возрасту милониты и бластомилониты.

Наложенные метасоматические преобразования проявлены на изучаемой территории в виде фенитизации, альбитизации, окварцевания, и связаны с эволюцией щелочного массива Ильмен-Тау.

По определению, фениты – это любые силикатные породы, подвергшиеся интенсивному контактово-метасоматическому изменению под действием щелочных метасоматических флюидов. Фениты зачастую образуют вокруг крупных щелочных массивов контактовые ореолы от нескольких метров до первых километров. Именно такая ситуация реализована на картируемой территории. В процессе маршрутного картирования фениты отмечаются на участке полигона «Коровий загон». Минеральный состав фенитов с одной стороны определяется исходными породами, с другой стороны – новообразованными минералами щелочного ряда – нефелином, КПШ, эгирином, арфведсонитом. С металлогенической точки зрения фениты несут в себе ряд ценных рудных минералов, к примеру, эвдиалит и циркон (Zr, Hf, U, Th…), лопарит (Nb, Ta…), гельвин (Be), пирохлор-микролит (Nb, Ta, U, Th, Ra…) и др.

Альбитизация – это широко распространенный процесс, связанный зачастую с апикальными выступами массивов кислых и щелочных пород, подвергшихся щелочному метасоматозу. Альбитизация накладывается и на гипабиссальные (пегматиты) и на вмещающие породы. Широкое развитие процессов альбитизации приводит к формированию альбититов – лейкократовых пород, где на фоне сплошной мономинеральной мелкозернистой массы альбита отмечаются редкие выделения кварца, КПШ и темноцветных слюд, пироксенов и амфиболов. Нередко в зонах альбитизации концентрируются редкие рудные минералы: литиевые слюды (Li), берилл (Be), колумбит-танталит (Nb, Ta…), пирохлор-микролит (Nb, Ta, U, Th…), циркон (Zr) и др. На картируемой территории области альбитизации прослеживаются линейными зонами, трассирующими области разрывных нарушений, одна из наиболее интенсивных зон альбитизации отмечена на участке практики под названием «горка Заварицкого».

Окварцевание также представляет собой процесс метасоматических преобразований как магматогенных, так и метаморфогенных пород района. Суть процесса сводится к перераспределению избыточного кремнезема в среде кислого гранитоидного минералообразования. Породы при этом меняют структурно-текстурные характеристики. Основным минеральным компонентом данных метасоматически измененных пород выступает кварц, структура пород, как правило, становится мелкозернистой, текстура - массивной. Породы по сравнению с вмещающими характеризуются незаурядной прочностью и твердостью. Окварцованные зоны отслеживаются на территории района работ, к примеру, в виде субмеридионального холма возле лесного кордона «Долгие мосты».

С наложенными метасоматическими процессами, которые наиболее интенсивно проявились в центральных частях Миасского купола, связана практически вся редкометальная и мусковитовая минерализация Ильменских гор.

6. ТЕКТОНИКА

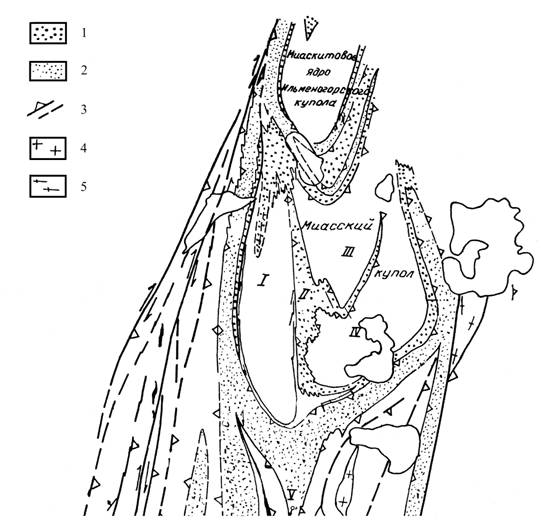

В тектонической структуре Урала район работ находится на восточном склоне Южного Урала в западной части Восточно-Уральского поднятия вблизи границы с расположенным западнее Магнитогорским синклинорием. В более детальном отношении район практики занимает южную часть Ильменогорского антиклинория, являющегося южной частью Ильменогорско-Сысертского мегаантиклинория с субмеридиональной протяженностью около 200 км и шириной до 35 км. На востоке Ильменогорский антиклинорий по Чебаркульскому разлому граничит с Арамильско-Сухтелинским синклинорием Восточно-Уральского поднятия, а на западе, также по разлому (Миасскому), примыкает к Магнитогорскому синклинорию (рис. 3).

В строении Ильменогорского антиклинория принимают участие: Ильменогорская антиклиналь, Миасский гнейсовый купол, Кисегачская антиклиналь и Аргаяшская синклиналь.

Ильменогорская антиклиналь имеет субмеридиональное простирание, располагается в северо-западной части района, и ее ядерная часть сложена интрузивными щелочными породами – миаскитами (массив Ильмен-Тау). Кисегачская антиклиналь выражена менее рельефно, также имеет субмеридиональное простирание, расположена в восточной части района, и в ядерных частях сложена гнейсовидными гранитами. Между этими положительными тектоническими структурами располагается узкая, пережатая, Аргаяшская синклиналь (название дано по одноименному озеру Аргаяш), сложенная гнейсами, кристаллическими сланцами и амфиболитами.

Миасский гнейсовый купол располагается в южной части территории. В его строении выделяют три ядра: западное (Чашковское) гранито-гнейсовое ядро, восточные (Северо - и Южно-Еланчикские) ядра, сложенные плагиогнейсами с участками гранито - гнейсов. Миасский гнейсовый купол является одним из меридиональной цепочки аналогичных купольных структур западной части Восточно-Уральского поднятия.

В целом, весь Ильменогорский антиклинорий имеет сложное складчато-блоковое строение, обусловленное многоэтапной складчатостью и деформациями. Контакты между отдельными блоками проходят по разрывным нарушениям, имеющим характер долгоживущих разломов, вдоль которых происходили неоднократные подвижки. В гнейсовых комплексах крупные разрывные нарушения фиксируются зонами бластомилонитов эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма и более поздними зеленосланцевыми милонитами. Часто разломы фиксируются мелкими телами гипербазитов, зонами рассланцевания амфиболитов и гнейсов, жилами габброидов, гранитоидов, пегматитов и т. п.

Рис. 3. Структурно-тектоническая схема южной части Ильменогорского антиклинория

1 – (амфиболитовые) оболочки гнейсовых куполов с указанием направления падения слоевого кливажа, 2 – внешние «кварцитовые» оболочки гнейсовых куполов и одновозрастные участки в их обрамлении, 3 – антиклинали и синклинали в обрамлении куполов с указанием направления падения осевых поверхностей, 4 – поздние граниты, 5 – ранние граниты.

Преобладают разрывные нарушения субмеридионального северо-северо-восточного простирания, но также развиты системы нарушений субширотного северо-восточного и северо-западного направлений. Нередко зоны тектонических нарушений четко выражены геоморфологически, в рельефе, в виде коньоноподобных отрицательных структур, по которым протекают ручьи и реки. Это в полной мере относится к Няшевскому сдвиго-сбросу (русло р. Черемшанки), который ограничивает массив Ильмен-Тау осевой части Ильменогорской антиклинали с востока и прослеживается от широты Ильменского озера на север до Иткульского озера. Таткульский сброс, расположенный севернее на описываемой территории, также четко выражен в рельефе и насыщен дайками гранитоидов, сиенитов и пегматитов, с порфирокластовыми бластомилонитами и зеленосланцевыми милонитами.

7. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Главным источником полезных ископаемых Ильменских гор являются пегматитовые жилы, добыча ценных минералов из которых была начата еще в VIII веке. Уже в те годы интенсивно добывались топазы, бериллы, цирконы, мусковит, амазонит и другие самоцветные камни. В двадцатом веке, в связи с организацией Ильменского заповедника, промышленная добыча минералов из пегматитов была прекращена и богатства пегматитов были направлены на развитие научных представлений в области минералогии пегматитообразования, магматизма, метаморфизма и корообразования в целом. Образцы минералов и минеральных парагенетических ассоциаций разошлись и продолжают расходиться по музеям и частным коллекциям всего мира.

На западном склоне миаскитового массива Ильмен-Тау ведется промышленная добыча строительного камня и щебня. В качестве строительного и облицовочного камня используются гнейсовидные граниты Чашковских гор. Некоторые жилы полевошпатовых гранитных пегматитов разрабатываются на керамическое сырье. Нефелин-полевошпатовый концентрат из местных миаскитов используют для производства стекла и керамики.

Помимо пегматитовых жил и их минеральных богатств, в районе имеется и в настоящее время разрабатывается ряд тальковых месторождений, которые образованы путем метасоматического преобразования палеозойских ультраосновных пород. В ультрабазитовых массивах района отмечается хризотил-асбестовая минерализация, а сами ультрабазиты являются источником ценного поделочного сырья – серпентинита. В 2003 году в одном из ультрабазитовых массивов зоны Главного Уральского глубинного разлома было открыто более 35 проявлений ценного поделочного камня – нефрита. Результатом этого стал участок месторождения под названием «Академический», и была выделена перспективная на нефрит полоса Учалинско-Миасского потенциально нефритоносного района.

По современным археологическим данным, на Южном Урале золото добывается со II тысячелетия до нашей эры (эпоха существования мистического южно-уральского города древних ариев - Аркаима)?! Содержание золота в среднем по южно-уральским приискам считается ураганным – 250 г на тонну, а в местах скопления самородков доходит до 10 кг на тонну песков! Не спроста Миасскую золотую долину окрестили красивым названием «Уральская Калифорния». До сих пор в долине р. Миасс и близлежащих районах добывается россыпное золото с использованием драг и гидромониторов, а также испытанным старательским способом. Здесь же попутно разрабатываются месторождения и проявления песчано-гравийных смесей (ПГС) для производства строительных материалов.

8. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Исследования последних лет, включающие определение абсолютного возраста пород геохронологическими методами, подтвердили допалеозойское происхождение метаморфизованных пород Ильменских гор. В формировании Урала, и Ильменских гор в частности, можно выделить три наиболее крупных, эволюционных этапа развития: 1). архейско-раннепротерозойский (дорифейский); 2). рифейско-вендский (включая кембрий); 3). палеозойский (без кембрия).

В дорифейское время зона будущего Урала находилась среди единого Европейско-Сибирского материка. Дорифейские образования, непосредственно наблюдаемые в современной структуре Урала, представлены разрозненными массивами (глыбами, тектоническими клиньями), удаленными друг от друга в меридиональном направлении на сотни и тысячи километров от Мугоджар на юге до полярных широт на севере. Размеры данных тектонических глыб и блоков составляли сотни квадратных километров. Данные глыбы слагались различными типами амфиболитов, кристаллических сланцев, гнейсов. Одной из таких глыб является Ильменогорская глыба. Минеральные ассоциации пород данных блоков свидетельствуют о метаморфизме на уровнях гранулитовой и амфиболитовой фаций. Амфиболитовый, мигматит-амфиболитовый диафторез и плагиогранитизация по радиологическим данным происходили в интервале 1,7 – 2,1 млрд. лет назад и обуславливались процессами глубинного тепломассопереноса в связи с рифтогенезом архейской континентальной коры Европейско-Сибирского материка.

В рифейско-вендское время в зоне будущего Урала отмечалась тектоно-магматическая активизация, связанная с внедрением в подкоровые горизонты диапиров горячей разуплотненной мантии. Происходили куполовидные поднятия земной коры, сопровождаемые пластическим разрывом и деформацией глубинных этажей платформенной плиты, а также формированием глубинных тектонических нарушений. При этом происходило растяжение коры, сопровождаемое излиянием базальтовых лав, внедрением гранитоидных даек и магматических интрузий, а также формированием сбросовых и грабеновых структур. В результате растяжения земной коры, в процессе ее прогрева и метасоматической переработки мантийно-коровыми флюидными потоками, были образованы мощные зоны плагиогнейсов. Существенно позже, на рубеже 830 – 840 млн. лет назад, данный процесс сменился гранитизацией. При этом был сформирован контрастный рифтогенный рельеф зоны будущего Урала. Происходило накопление больших толщ осадочного материала, начиная с континентальных моласс, алевролитов и заканчивая терригенно-глинистыми или карбонатными породами. Следы подобных глобальных процессов хорошо сохранились на западном склоне Урала и в его осевой Урал-Тауской зоне.

Незначительная сохранность кембрийских осадков и их малые мощности указывают на общий подъем региона, который в конце ордовикского времени привел к полному расчленению платформы и образованию ордовикско-силурийского океанического бассейна шириной порядка 1000 км, в котором в палеозойский этап происходило накопление пород осадочных формаций, характерных для зон шельфа, континентального склона и его подножия. В зонах разрыва осадочных толщ, в силур-девонское время окончательно формируется океаническая кора. На восточной окраине Уральской геосинклинали в данную эпоху были сформированы островодужные обстановки с зонами субдукции, которые имели восточное падение. Над зонами субдукции проявился вулканизм и формировались гранитоидные интрузии девонского возраста, сопровождаемые метаморфизмом и мигматизацией пород. Закрытие океана на Южном Урале произошло в конце девона – начале карбона. Столкновение в карбоне-перми восточного континента и припаянных к нему микроконтинентов (глыб) с одной стороны, и континента Восточно-Европейской платформы – с другой, обусловили не только сжатие и складчатость, но и наползание (обдукцию) части океанической коры на край западного континента. В позднем карбоне-перми на западном склоне Урала развивается Уральский краевой прогиб и происходит накопление мощных, многокилометровых толщ флишоидов и моласс. Формирование континентальной коры на Урале закончилось к концу палеозойского этапа.

Формирование структуры Ильменогорского антиклинория происходило в два этапа. В первый, докембрийский этап вследствие мантийного диапиризма и растяжения литосферы сформировались гнейсово-ядерные купольные структуры антиклинория. Во второй, палеозойский этап, максимально проявленный в девоне-карбоне, в условиях сжатия литосферы, закрытия Уральского океана и коллизии литосферных плит произошло разрастание ядерных частей куполов. В условиях одностороннего сжатия это привело к росту купольных структур и приобретению ими черт линейных структур. В это же время в ядерные части Ильменогорской и Кисегачской антиклиналей внедрялись значительные массы соответственно миаскитов (массив Ильмен-Тау) и гранитов (массив Косой горы).

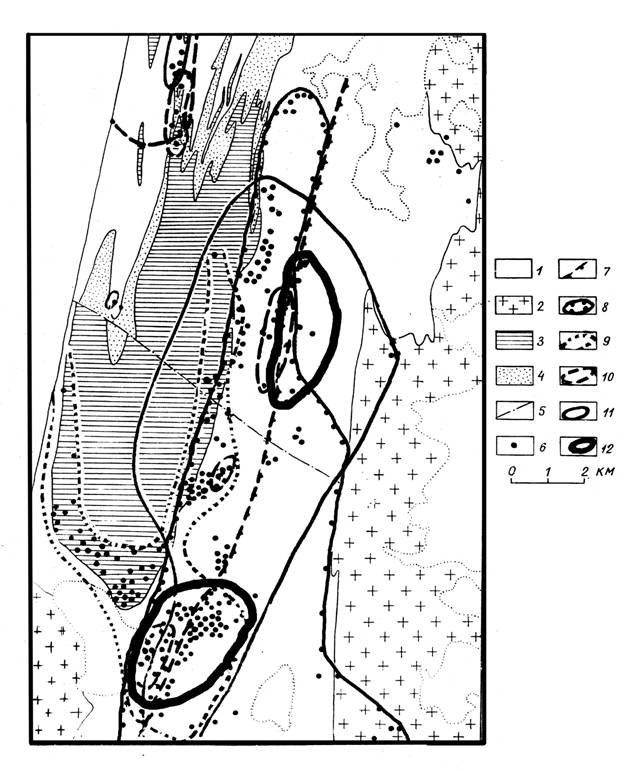

9. ТИПЫ ПЕГМАТИТОВ ИЛЬМЕНСКИХ ГОР И ИХ МИНЕРАЛОГИЯ

На территории полигона практики в Ильменских горах, по минералогическому составу и возрасту выделяют три основные группы пегматитов: 1). гранитные домиаскитовые; 2). миаскитовые; 3). гранитные послемиаскитовые. Все группы пегматитовых жил образовались путем кристаллизации остаточного силикатно-водного флюида, производного соответствующей магмы – гранитной или миаскитовой. Абсолютный возраст пегматитов составляет 220 – 230 млн. лет, т. е. является пермь-карбоновым.

Гранитные домиаскитовые пегматиты принято делить на две подгруппы: а). древние гранитные и б). полевошпатовые. В свою очередь гранитные послемиаскитовые пегматиты разделяют на подгруппы: а). молодые гранитные и б). амазонитовые (рис. 4).

9.1. Древние гранитные пегматиты

Данные пегматитовые жилы были выделены в Ильменских горах в самостоятельную группу (1959) и позже детально изучены (1961). По составу и строению среди древних гранитных пегматитов выделяют:

1). Кварц-олигоклазовые маломощные жилы с небольшим количеством темноцветных минералов, субсогласные с гнейсовидностью вмещающих пород. Для них характерна пегматоидная структура, отсутствие видимых экзоконтактовых изменений и акцессорной минерализации (копи № 23, 39, 56, 150, 224, 350).

2). Кварц-олигоклазовые секущие, субширотные жилы, характеризующиеся отсутствием графических срастаний полевого шпата и кварца. Из акцессорных минералов отмечены: магнетит, циркон, ортит, бетафит и др. (копи № 36, 58, 57, 60).

3). Кварц-двуполевошпатовые пегматиты субмеридионального простирания, протяженностью до 1 км, мощностью до 15 м. Акцессорные минералы развиты незначительно, это: магнетит, ортит, роговая обманка, мусковит, флюорит, апатит, циркон. Жилы данного типа вскрыты копями № 000, 151, 223, 224 и др.

4). Кварц-анортоклазовые пегматиты в виде субширотных маломощных жил, мощностью до 0,5 м (копь № 59).

5). Кварц-ортоклазовые пегматиты субмеридионального простирания, мощностью до 20 м (копь № 50).

В пределах миаскитового массива Ильмен-Тау данные пегматиты не отмечены, а в отдельных точках наблюдения древние гранитные пегматиты секутся полевошпатовыми и миаскитовыми пегматитами, что свидетельствует об их более древнем возрасте.

Рис. 4. Схема геологического строения Ильменских гор и основные районы развития пегматитов

1 – метаморфические породы (гнейсы, амфиболиты, мигматиты, сланцы и др.); 2 – гранитоиды; 3 – миаскиты; 4 – сиениты; 5 – нарушения; 6 – копи; 7-12 – районы развития пегматитов: 7 – древних гранитных, 8 – полевошпатовых, 9 – миаскитовых, 10 – корундово-полевошпатовых, 11 – молодых гранитных, 12 – амазонитовых.

Как правило, жилы древних гранитных пегматитов имеют плохо выраженное зональное строение, чаще всего характеризуются отсутствием графической зоны, пространственно приурочены к полям развития жильных гранитов в полосе мигматитов Косой горы. На территории практики - это северо-восточная часть картируемого района. Предполагается, что данные пегматиты образовались в связи с палеозойской плагиогранитизацией докембрийских метаморфических пород. По совокупности экспериментальных данных древние гранитные пегматиты формировались в интервале температур 600 – 500 оС.

9.2. Полевошпатовые пегматиты

Полевошпатовые пегматиты иначе называются сиенитовыми или фельдшпатолитовыми. Они известны в Ильменских горах с середины VIII века, когда около озера Аргаяш «ломали белую слюду». К данному типу относятся:

1). Пироксен-плагиоклазовые метасоматические жилы (копи № 15, 20, 59, 65, 99, 158 и др.), сложенные в основном, плагиоклазом с небольшим количеством щелочного пироксена (эгирин-авгита). В качестве акцессорных минералов в них встречаются молибденит, повелит, магнетит, пирохлор, эшинит, циркон, ортит, титанит.

2). Плагиоклазовые жилы, сложенные мелкозернистым агрегатом альбита-олигоклаза с подчиненным количеством биотита. Акцессорные минералы в них – это магнетит, циркон, пирохлор, титанит, апатит, ортит, эшинит (копи № 17, 23, 26, 32, 39, 43, 49, 56, 75 и пр.).

3). Двуполевошпатовые пегматиты, которые составляют большинство известных жил данного типа (вскрыты многочисленными копями: № 12, 17, 18, 20-24, 26, 28, 57, 60, 123, 146, 181, 205, 216 и т. п.). Образуют разнозернистые (от мелко - до гигантозернистых по структуре) жилы субмеридионального, либо диагонального простирания протяженностью до 100 м и мощностью до 10 м. Полевые шпаты представлены альбит-олигоклазом и анортоклазом (Na, K)[AlSi3O8]. Биотит выступает второстепенным минералом (до 10 %). Акцессории: магнетит, циркон, пирохлор, ортит, эшинит, апатит, титанит.

4). Анортоклаз-биотитовые пегматиты, сложенные преимущественно анортоклазом. Акцессорными минералами данных жил выступают: магнетит, циркон, бетафит, эшинит, ортит (копи № 23, 222).

5). Мусковит-плагиоклазовые пегматиты, вскрытые большим количеством копей в полосе гнейсов и амфиболитов юго-восточной оконечности Ильменских гор. Данные жилы образуют субширотные, либо диагональные крутопадающие тела. Главные минералы в них: альбит-олигоклаз и мусковит (до 10 %), второстепенные – маложелезистый биотит. Акцессорными минералами выступают: магнетит, циркон, эшинит, ортит, пирохлор, апатит, монацит, самарскит (копи № 39, 40, 42-48, 56, 57, 67 и др.). Мусковит-плагиоклазовые жилы нередко пространственно связаны с миаскитовыми пегматитами, являясь как бы периферической зоной последних. Мусковит-плагиоклазовые жилы пересечены различными жилами поздних гранитных пегматитов.

Типоморфной особенностью полевошпатовых пегматитов является практически полное отсутствие в их составе кварца. Полевошпатовые пегматиты локализованы главным образом в породах восточного экзоконтакта Ильменогорского миаскитового массива. Основной район их развития вытянут в виде полосы с севера на юг от озера Миассово до Большого Ильменского болота. Ширина этой полосы на севере составляет 1 км и к югу увеличивается до 7 км. Полевошпатовые пегматитовые жилы являются продуктом мощного и длительного щелочного процесса, продолжавшегося после формирования миаскитового массива Ильмен-Тау. Данные пегматиты можно рассматривать как жильную фацию миаскитов, отвечающую стадии фенитизации вмещающих миаскитовую интрузию пород. Полевошпатовые пегматиты образовались в трещинах пород из щелочных флюидов, генетически связанных с миаскитовой интрузией, как путем метасоматического замещения притрещинных зон пород (в начальные фазы процесса), так и путем прямой кристаллизации в трещинных полостях (в завершающих фазах процесса). Температурный интервал при этом, по данным гомогенизации газово-жидких включений в минералах, составлял 500 – 600 оС.

9.3. Миаскитовые пегматиты

Иначе миаскитовые пегматиты называются пегматитами нефелиновых сиенитов. Подавляющее большинство жил миаскитовых пегматитов находится в миаскитах, тяготея к южному и юго-восточному экзоконтактам Ильменогорского массива. В юго-восточной части района жилы миаскитовых пегматитов имеют в основном субширотное простирание, крутое северное падение и характеризуются незначительной протяженностью до первых метров. Все эти пегматиты сложены микроклином и олигоклазом (около 40 %), нефелином (15 – 20 %), железистым биотитом – лепидомеланом (около 5 %). Второстепенными минералами в них служат канкринит, содалит и мусковит. Набор акцессорных минералов следующий: циркон, апатит, магнетит, титанит, пирохлор, эшинит, колумбит, флюорит, ильменорутил. Структура пород обычно крупнозернистая, но иногда в виде зон или полос отмечаются мелкозернистые агрегаты. В главных минералах миаскитовых пегматитов (ПШ, нефелин) часты явления распада твердых растворов, что проявляется в формировании у них т. н. «лунных» и «солнечных» оптических эффектов.

По минералогическому составу среди миаскитовых пегматитовых жил выделяют два подтипа:

1). Нефелин-полевошпатовые жилы (вскрыты копями № 1-11, 16, 19, 57, 76, 78, 92, 98, 104, 109, 120, 126, 130 и рядом других).

2). Нефелин-канкринит-полевошпатовые жилы (копи № 7, 9, 114, 115 и др.).

Миаскитовые пегматиты несколько моложе полевошпатовых, т. к. во многих точках наблюдения секут их. Особенностями миаскитовых пегматитов являются: отсутствие в их составе кварца, наличие щелочных фельдшпатоидов – прежде всего нефелина, в меньшей степени – канкринита и содалита, наличие «лунного» или «солнечного» эффектов в светлоокрашенных полевых шпатах. Зональность в миаскитовых пегматитах проявлена крайне слабо, тогда как их цветной индекс мал и они создают визуальное ощущение светлоокрашенной породы по сравнению с вмещающими их метаморфическими комплексами. На картируемой территории жилы миаскитовых пегматитов тяготеют к западной части, приближенной к массиву нефелиновых сиенитов Ильмен-Тау. Миаскитовые пегматиты генетически связаны с интузивным щелочным комплексом Ильмен-Тау и образовались путем выполнения полостей при широком участии процессов внутрижильного метасоматоза. Об этом косвенно свидетельствуют процессы альбитизации, мусковитизации, флюоритизации, цеолитизации и т. п. Образование данных пегматитов занимало длительный отрезок времени после становления интрузива, что проявилось в значительной вариации их состава, связанной с эволюцией среды минералообразования. Температура среды минералообразования при этом охватывала интервал 650 – 550 оС.

Отдельная группа пегматитовых жил – это корундово-полевошпатовые пегматиты.

На территории полигона практики данный тип пегматитовых жил практически не встречается, т. к. пространственно они приурочены к северной части Ильменского заповедника. Картирование и изучение данных пегматитовых жил не входит в программу практики, ознакомление с ними осуществляется в рамках экскурсионного посещения Геологического музея.

9.4. Молодые гранитные пегматиты

Отдельный тип молодых гранитных пегматитов был выделен (1961). Было отмечено, что подобные жилы кислого состава секут все предыдущие, имеют в большинстве случаев северо-западное или субширотное простирание и специфический минеральный состав, где типоморфными минералами являются чевкинит, малакон и пироксен. Молодые гранитные пегматиты локализованы, преимущественно, в зоне восточного эндо - и экзоконтактов миаскитового массива на расстоянии 3 - 4 км от него. Наличие редкометально-редкоземельной специализации акцессорных минералов указывает на связь данных пегматитов с одной из заключительных стадий щелочного магматического процесса, связанного с миаскитовой интрузией. Жилы молодых гранитных пегматитов несколько различаются по минеральному составу, и по этому признаку могут быть разделены на три подтипа:

1). Кварц-анортоклазовые пегматиты (иногда графические). С акцессориями: титанитом, эшинитом (копи № 000, 350, 354, 368, 385…).

2). Кварц-микроклиновые графические пегматитовые жилы, вскрытые копями № 29, 31, 51, 67, 136, 368 и др.

3). Пироксен-кварц-полевошпатовые графические пегматиты с малаконом и чевкинитом (копи № 17, 20, 25, 124, 182, 183, 206, 216, 220, 405 и пр.).

Типоморфным признаком, позволяющим диагностировать молодые гранитные пегматиты, является хорошо выраженная зональность в строении данных жил, а именно, зачастую наблюдаются аплитовая и графическая зоны, зона блокового микроклина, а также зона блокового кварца (т. н. «кварцевое ядро»).

Считается, что молодые гранитные пегматиты были образованы в интервале температур 600 – 500 оС.

9.5. Амазонитовые пегматиты

Амазонитовые пегматиты – один из первых объектов разработки и изучения в Ильменских горах. Первое научное упоминание о них относится к 1789 году. Амазонитовые гранитные пегматиты являются самыми поздними пегматитами Ильменских гор, т. к. секут все вышеперечисленные типы пегматитовых жил района. По своему составу это нормальные гранитные пегматиты, имеющие за редким исключением, более или менее мощные зоны графических срастаний кварца и полевых шпатов. Территориально они располагаются, в основном, с восточной и юго-восточной стороны от миаскитового массива Ильмен-Тау на расстоянии 1 – 3 км. Наиболее распространены маломощные (около 0,5 м), протяженные (до 150 – 200 м) жилы с короткими раздувами или без них. Простирание жил чаще широтное или диагональное. Амазонитовые пегматиты вскрываются многочисленными копями (№ 27, 35, 38, 50, 53-55, 57, 58, 60-63, 69-72, 74, 77, 100, 112 и мн. др.). Вмещающими их породами обычно служат гранито-гнейсы и амфиболиты.

По минерализации амазонитовые пегматиты существенно отличаются от других типов пегматитов Ильменских гор. Общее число минералов амазонитовых пегматитов превышает 60. Главные минералы данных пегматитов: кварц, микроклин, альбит; второстепенные: биотит, мусковит, гранат; акцессорные: ильменорутил, касситерит, магнетит, топаз, берилл, гематит, колумбит, микролит, фенакит, гельвин, турмалин, циркон, торит, монацит, флюорит. В некоторых жилах отмечены галенит, висмутин, пирит, арсенопирит, бетафит, козалит, рутил, ганит, ильменит, пирофанит, иксиолит, пирохлор, самарскит, танталит, фергусонит, бисмит, ортит, эшинит, эгирин-авгит, ферригастингсит, поллуцит, десмин, астрофиллит, чевкинит, триплит, вольфрамит, кальцит, родохрозит, бисмутит и др.

По составу и строению пегматитовых тел жилы амазонитовых пегматитов района могут быть разделены на три подтипа:

1). Кварц-микроклиновые графические пегматиты (копи № 27, 50, 69, 235, 239, 395 и др.).

2). Кварц-двуполевошпатовые ритмично-графические пегматиты (копи № 35, 58, 59, 60).

3). Кварц-микроклиновые пегматиты с зонами неравномернозернистого гранита (копи № 79, 88, 96…).

Амазонитовые пегматиты являются зрелыми, зональными. Внешней зоной обычно является аплитовая (зона гранит-аплита), сложенная мелкозернистым лейкократовым кварц-полевошпатовым агрегатом. Следующей к центру жил располагается анхи - или псевдографическая зона с хаотически ориентированными зернами кварца и КПШ. Далее следует т. н. графическая зона (или другими словами – зона кварц-полевошпатовой графики). Данная зона отвечает жаргонному термину «письменный гранит» или «еврейский камень», т. к. характеризуется закономерными срастаниями зерен кварца и микроклина, визуально напоминающими древние письмена. Еще ближе к центу расположена зона блокового микроклина, практически нацело представленная крупными кристаллами КПШ. Осевая часть гранитных пегматитовых жил представлена зоной блокового кварца (т. н. кварцевое ядро). В приосевых частях жил располагаются «занорыши», т. е. пустоты, в которых, в условиях свободного роста кристаллизуются ювелирно-поделочные минералы (топазы, турмалины, бериллы, цирконы и пр.) и руды редких и рассеянных химических элементов. Подобная зональность зачастую осложняется наличием метасоматических зон.

Зональность, наиболее четко проявляющаяся в амазонитовых пегматитах, вкупе с обязательным присутствием зеленого микроклина (амазонита), является надежной типоморфной особенностью данных жил при их обнаружении, изучении и картировании.

Амазонитовые пегматиты образовались путем раскристаллизации в трещинных полостях водно-силикатного флюида заключительных стадий щелочного процесса, связанного с миаскитовой интрузией. Температура образования амазонитовых пегматитов охватывает интервал 600 – 450 оС с последующим снижением до 400 – 200 оС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История геологического развития района Ильменских – Вишневых гор может быть сведена к следующей схеме последовательности образования пород: метаморфиты → породы плагиогранитной серии → нормальные граниты и пегматиты → миаскиты, сиениты, щелочные пегматиты → поздние граниты и пегматиты.

Состав пегматитовых жил района последовательно меняется от гранитного к сиенитовому и затем снова к гранитному, демонстрируя проявления генетически различных процессов минералообразования. При этом закономерно меняется состав основных минералов, число и состав акцессориев. Так в древних гранитных пегматитах преобладают кислые плагиоклазы; в полевошпатовых и миаскитовых развиты плагиоклазы, микроклины и анортоклазы; в молодых гранитных пегматитах преобладают анортоклазы и микроклины; а в наиболее молодых, амазонитовых доминирующим КПШ является микроклин (амазонит). Если для древних гранитных пегматитов характерна бедная акцессорная минерализация редкоземельной специфики (бетафит, ортит, титанит, апатит, рутил), для миаскитовых и молодых гранитных пегматитов она редкометально-редкоземельная (циркон, пирохлор, колумбит, самарскит, эшинит, ортит, торит, апатит, титанит, чевкинит), то для амазонитовых пегматитов она имеет сугубо редкометальную специфику (берилл, фенакит, стюверит, касситерит, колумбит-танталит, гельвин, циркон, иксиолит и др.).

Длительная история формирования жильного поля Ильменских гор в сложном геологическом блоке обусловила колоссальное разнообразие состава и строения пегматитов. Исходя из общеизвестной классификации кислых пегматитов , в Ильменах на одном эрозионном срезе встречаются керамические пегматиты больших глубин (более 11 км) – древние гранитные и полевошпатовые, а также пегматиты умеренных и малых глубин (6,0 – 1,5 км) с редкометальной минерализацией и друзовыми полостями – молодые гранитные и амазонитовые.

По числу новых минералов, открытых впервые в мире, Ильменские горы стоят на втором месте после не менее известного своей богатейшей минералогией, Кольского полуострова (Хибинские горы). Здесь, на площади всего 303,8 кв. км насчитывается 268 минералов, из них 16 – открыты именно в Ильменах; свыше 70 различных по генезису горных пород. Вскрывают все эти природные богатства более 400 горных выработок.

Минералы, впервые открытые в Ильменских горах

1. Ильменит (А. Купфер, Г. Розе; 1827 г.)

2. Эшинит – (Ce) (И. Берцелиус; 1828 г.)

3. Монацит – (Ce) (Я. Брейтгаупт; 1829 г.)

4. Канкринит (Г. Розе; 1839 г.)

5. Чевкинит – (Ce) (Г. Розе; 1840 г.)

6. Хиолит (Р. Герман, И. Ауэрбах; 1846 г.)

7. Самарскит – (Y) (Г. Розе; 1847 г.)

8. Ильменорутил (Н. Кокшаров; 1856 г.)

9. Фергусонит – бета – (Ce) (Б. Макарочкин; 1965 г.)

10. Ушковит (Б. Чесноков; 1983 г.)

11. Свяжинит (Б. Чесноков; 1984 г.)

12. Макарочкинит (В. Поляков; 1986 г.)

13. Фторорихтерит (А. Баженов; 1993 г.)

14. Фторомагнезиоарфведсонит (А. Баженов; 1998 г.)

15. Калийферрисаданагаит (А. Баженов; 1999 г.)

16. Поляковит (В. Попов; 2000 г.)

В ильменском самарските открыты новые химические элементы:

самарий, гадолиний и европий.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

по геологическому строению и минералогии пегматитов Ильменских гор

1. , , Кабанова -Уральская нефритоносная провинция // Разведка и охрана недр, № 3, 2011, С. 17 – 22.

2. Баженов химизма амфиболитов Ильменогорского комплекса // Метаморфические породы в офиолитовых комплексах Урала. Свердловск, 1979, С. 26 – 38.

3. , , Лопатин строение Ильменских гор. Казань, 1997, 52 с.

4. Бетехтин . Госгеолиздат, 1950, 957 с.

5. Варлаков процессов серпентинизации гипербазитов складчатых областей. Свердловск, 1986, 220 с.

6. , , Муркин Вишневогорско-Ильменогорского метаморфического комплекса (Южный Урал). Миасс, 1998, 197 с.

7. Глубинное строение и металлогения подвижных поясов. М.: Недра, 1990, 192 с.

8. По Ильменскому заповеднику. Москва, 1951, 128 с.

9. , Об абсолютном возрасте пород Ильменских гор // Ильменогорский комплекс магматических и метаморфических пород. Свердловск, 1971, С. 48 – 57.

10. Заварицкий и петрографический очерк Ильменского минералогического заповедника и его копей. М.: Наука, 1938, 307 с.

11. , , Кошевой и петрохимия гранитных мигматитов Ильменогорского щелочного комплекса // Щелочные породы и гранитоиды Южного Урала. Свердловск, 1979, С. 61 – 77.

12. Ильменский заповедник. Челябинск, 1991, 160 с.

13. Ильменогорский комплекс магматических и метаморфических пород. Свердловск, 1971, 209 с.

14. , Самыгин земной коры Урала. М.: Наука, 1986, 135 с.

15. История развития Уральского палеоокеана. М.: ИО АН СССР, 1984, 164 с.

16. , , Вализер Ильменских гор. Миасс, 2000, 118 с.

17. Колисниченко минералы Южного Урала. Изд-во «Аркаим», 2004, 296 с.

18. , Тимесков практики по геологической съемке в области развития магматических образований. Казань, 1976, 38 с.

19. О возрасте гранитизации и природе субстрата гнейсов Сысертско-Ильменогорского комплекса // Ежегодник – 1977 ИГГ УНЦ АН СССР. Свердловск, 1978. С. 7 – 12.

20. Краснобаев как индикатор геологических процессов. М.: Наука, 19с.

21. Левин провинция Ильменских-Вишневых гор (формация нефелиновых сиенитов Урала). М.: Наука, 1974, 222 с.

22. , Морозов пособие к лабораторным занятиям по минералогии. Казань, 1990 или 2000 (второе издание), 124 с.

23. Магматические и метаморфические формации Урала. М.: Изд-во МГУ, 1987, 188 с.

24. Милановский в истории Земли. М.: Недра, 1987, 298 с.

25. , и др. Обзор данных по абсолютному возрасту геологических образований Урала // Магматические формации, метаморфизм и металлогения Урала. Т. 1. Свердловск, 1969, С. 173 – 204.

26. Панков метаморфический комплекс // Ильменогорский комплекс магматических и метаморфических пород. Свердловск, 1971, С.

27. Петрографический словарь. М.: Недра, 1981, 496 с.

28. , , Щербакова Ильменских гор. Свердловск, 1971, 67 с.

29. , , Левин проблемы Ильменских гор // Бюлл. МОИП, 1984, Т. 59, Вып. 1, С.

30. Унифицированная стратиграфическая схема Урала (докембрий, палеозой). Екатеринбург, 1993, 25 с.

31. К структурной эволюции гнейсовых куполов. Складки волочения в куполах Восточно-Уральского антиклинория // ДАН АН СССР, 1996, Т. 167, № 4, С. 69 – 73.

32. Чесноков Ильменогорских гнейсов // Ильменогорский комплекс магматических и метаморфических пород. Свердловск, 1971, С.