Эффективность производства характеризует его результативность, которая находит своё выражение в росте благосостояния населения страны.

Эффективность производства можно определить как оптимальное

использование ресурсов. Особая роль в росте эффективности производства

принадлежит интенсификации производства, которая представляет собой

процесс совершенствования использования всех ресурсов, что выражается в усилении напряжённости производственного процесса в единицу времени.

Необходимо различать содержание понятий «эффективность» и «эффект». Эффект - абсолютная величина, обозначающая результат какого-либо процесса. Под экономическим эффектом понимают результат человеческого труда, направленного на производство материальных благ.

Но как бы ни был важен результат, необходимо ещё знать, какой ценой и затратами он достигнут. Один и тот же эффект можно получить разными способами, с разными затратами, и наоборот, одинаковые затраты могут дать разные результаты. Необходимо сравнение результатов с затратами. Соизмеримость эффекта и затрат на его достижение - основа экономической эффективности. Поэтому помимо абсолютной величины эффекта необходимо знать и его относительную величину, получаемую сопоставлением одной абсолютной величины («эффекта») с другой абсолютной величиной («затратами»). Следовательно, эффективность выражает степень эффекта, поскольку любой эффект требует затрат.

В самом общем виде эффективность (Э) можно выразить отношением эффекта (результата - Р) к затратам (3):

Э = Р/3

Поскольку затраты всегда выступают как затраты труда - живого и овеществлённого, то эффективность производства понимается как эффективность совокупного общественного труда. Следовательно, экономическая эффективность производства в конечном итоге выражается в повышении эффективности

общественного труда. Уровень же общественной производительности определяется критерием экономической эффективности общественного производства.

2) Общая и сравнительная экономическая эффективность.

Эффективность различных видов затрат определяется для решения двух видов задач:

- во-первых для выявления и оценки уровня использования отдельных видов затрат и ресурсов, экономической результативности производства (в рамках страны, региона, предприятия, отрасли);

- во-вторых, для экономического обоснования лучших вариантов производственно-хозяйственных решений - внедрения новой техники, технологий, организации производства, размещения новых предприятий и

др. Общая (абсолютная) эффективность затрат и ресурсов может определяться на всех уровнях хозяйствования и характеризует общую величину экономического эффекта в сопоставлении с отдельными видами затрат ресурсов. Определение общей эффективности производства базируется на исчислении показателей, характеризующих уровень использования основных ресурсов.

В качестве обобщающих показателей эффективности на народохозяйственном уровне широкое применение получили 2 показателя:

- рост произведённого национального дохода на душу населения;

- производство национального дохода на 1 рубль затрат. *

В настоящее время в России для измерения национального объёма

производства применяется «валовый внутренний продукт» (ВВП); другие показатели, используемые для оценки эффективности на уровне народного хозяйства региона, отрасли незначительно отличаются от показателей, используемых на предприятиях, и носят частный характер.

На уровне предприятия система показателей общей экономической эффективности включает показатели по видам используемых ресурсов и оценочные показатели.

Главным оценочным показателем деятельности предприятия является прибыль. К системе обобщающих показателей общей экономической эффективности традиционно относят показатели рентабельности продукции, рентабельности производственных фондов, производство продукции на 1 рубль затрат, относительную экономию основных и оборотных фондов, а также материальных, трудовых затрат и фонда оплаты труда.

Показателями общей экономической эффективности используемых ресурсов являются:

- показатели использования трудовых ресурсов (рост производительности труда, доля прироста продукции за счёт роста производительности труда, экономия живого труда);

- показатели использования основных фондов, оборотных средств и капитальных вложений (фондоотдача, оборачиваемость оборотных средств, удельные капитальные вложения); показатели использования материальных ресурсов (материалоёмкость и материалоотдача).

Назначение сравнительной экономической эффективности состоит в определении наиболее экономически выгодного варианта решения данной хозяйственной задачи. Сравнительная экономическая эффективность определяется при разработке и внедрении новой техники, при решении вопросов по производству и применению взаимозаменяемых материалов и продукции, при проектировании строительства и реконструкции действующих предприятий. ,

При определении сравнительной экономической эффективности в качестве величины экономического эффекта принимается экономия, полученная от снижения себестоимости продукции, в качестве затрат - дополнительные капитальные вложения, обусловившие эту экономию. Сравнительная экономическая эффективность определяется при выборе одного из двух или более вариантов решения определённой хозяйственной или технико-экономической задачи. Она характеризует преимущества одного варианта по сравнению с другими.

При сравнении двух вариантов возможно различное соотношение необходимых капитальных вложений и уровня себестоимости продукции. Тот вариант, который характеризуется меньшими (или равными) капитальными вложениями и одновременно обеспечивает более низкую себестоимость продукции, при прочих равных уровнях признаётся экономически выгодным.

При сравнении вариантов часто возникают ситуации, когда вариант с меньшими текущими затратами (себестоимостью) характеризуется большими единовременными затратами (капитальными вложениями). В этом случае необходимо соизмерение дополнительных капитальных вложений с экономией на текущих затратах, которую будут получать, благодаря более низкой себестоимости продукции. Такое соизмерение производится на основе определения срока окупаемости дополнительных капитальных вложений. Срок окупаемости последних представляет собой отношение разности величин капитальных вложений к разности величин себестоимости продукции по сравниваемым вариантам.

Ток = (К1-К0)/(С1~С0)

Срок окупаемости определяет время, в течение которого дополнительные

капитальные вложения окупаются экономией от снижения себестоимости

Ч продукции. Показатель, обратный сроку окупаемости, называется коэффициентом

эффективности дополнительных капитальных вложений. При сравнении вариантов

рекомендуется пользоваться приведёнными затратами, рассчитанными по каждому

варианту. Приведённые затраты по каждому варианту представляют собой сумму

капитальных вложений и текущих затрат (себестоимости), приведённых к единой

размерности в соответствии с нормативом эффективности. Приведённые затраты,

которые при расчёте окажутся минимальными и определяют наиболее

эффективный вариант.

3) Фактор времени в оценке эффективности капитальных вложений.

Капитальные вложения по вариантам отличаются не только объёмом, но и различаются по реализации во времени. Фактор времени проявляется в различии сроков проектирования, строительства, освоении производственных объектов,

величин затрат по отдельным периодам строительства. Это приводит к различным периодам и размерам «замораживания» капитальных вложений, т. е. к затратам без полезной отдачи в виде производства продукции и получения прибыли, кроме того, для данного конкретного периода объём капитальных вложений всегда является ограниченным ресурсом и поэтому важно сократить период отвлечения средств на развитие того или иного объекта.

Фактор времени имеет три аспекта:

- влияние разновременности затрат на эффективность вариантов,

- эффект от продолжительности строительства,

- асинхронность эффекта и затрат.

Приведение капитальных вложений к одному моменту времени осуществляется, когда производственные объекты имеют разные сроки строительства, разное распределение капитальных вложений по годам строительства и при поэтапном строительстве объекта.

Для учёта влияния разновременности затрат на эффективность сравниваемые варианты приводят к единому моменту времени (к окончанию или началу строительства).

Другой аспект фактора времени обусловлен сравнением вариантов, отличающихся продолжительностью строительства.

Эффект от сокращения срока строительства является разовым и определяется как дополнительный эффект в связи с досрочным вводом объекта и реализации продукции.

Асинхронность эффекта и затрат обусловлена тем, что осуществление капитальных вложений ввода предшествует срокам получения эффекта от этих вложений. Разрыв во времени между сроком вложения капитальных затрат и сроком получения эффекта называется лагом. Лаг оказывает определённое влияние на экономическую эффективность капитальных вложений (в частности, получение эффекта смещается на более позднее время по сравнению со временем вложения капитальных затрат). Средства в период бездействия не дают эффекта, поэтому инвестор несёт определённые потери от длительного замораживания средств.

Экономический эффект рассчитывается по следующей формуле: Эт = Рт - Зт (экономический эффект от внедрения новой техники и технологии за расчётный период «Т», руб.)

Рт - стоимостная оценка результатов нововведений за расчётный период «Т»,

руб.;

Зт - стоимостная оценка затрат на мероприятия по разработке, внедрению и освоению техники и технологии за расчётный период «Т», руб.

Приведение разновременных затрат за весь период внедрения новшества осуществляется следующим образом:

Рт - стоимостная оценка результатов нововведений за расчётный период «Т», Рt - стоимостная оценка в 1-году,

ССI - коэффициент приведения затрат, который учитывает фактор времени при расчёте затрат и капитальных вложений последующих лет по вариантам:

Е - принятый норматив приведения разноразмерных затрат,

Т – период времени, отделяющий год затрат и результатов года, к

которому они приводятся (с базисного момента времени).

Норматив приведения Е исчисляется по-разному в зависимости от применяемой методики, отрасли, типа хозяйственной деятельности предприятия и форм собственности. В традиционных подходах Е = 0.08 / 0.10, а в проектном подходе Е исчисляется как норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.

Технически целесообразно приведение к базисному моменту 1) времени затрат, 2) результатов и эффектов, имеющих место на «Т» отрезке расчёта, используя при этом коэффициент дисконтирования (приведения):

2) Сравнительная экономическая эффективность новой техники и технологии.

Инновационная деятельность - система мероприятий по использованию научного, научно-технического и интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшенного продукта либо услуги, нового способа их производства для удовлетворения как индивидуального спроса, так и потребностей общества в новшествах в целом.

При проектировании, разработке и внедрении новой техники и технологии в условиях традиционных подходов к субъекту хозяйствования процедура определения экономической эффективности этих мероприятий состоит из четырёх этапов:

1) определение необходимых затрат для реализации инновационных мероприятий;

2) определение возможных"источников финансирования;

3) оценка экономического эффекта от внедрения от внедрения новой техники и технологии;

4) оценка сравнительной эффективности новшества путём сопоставления экономических показателей.

Экономическая эффективность характеризуется соотношением

Ч экономического эффекта, полученного в течение года и затрат, обусловленных

внедрением данного мероприятия. При сравнении различных вариантов новой

техники и технологии сопоставляются общие и удельные капиталовложения,

себестоимость единицы продукции и проч.

Простое сопоставление технико-экономических показателей не позволяет выявить наилучший вариант. В этом случае требуется определить общий показатель сравнительной эффективности вариантов на основе сопоставления данных экономии на приведённых затратах.

Сравнительный экономический эффект варианта новых технических и технологических решений определяется на основе сопоставления величин показателей внедряемого и базового варианта. При этом следует иметь в виду, что

1) выбор базы:

а) зависит от этапа жизненного цикла новой техники и технологии;

б) должен проводиться на разных стадиях жизненного цикла;

2) необходимо оценить показатели эффективности новой конструкции (образца) по сравнению с базовой на стадии НИОКР;

3) следует провести анализ эффективности новых решений на стадии как внедрения, так и производства и эксплуатации новшества.

Все эти принципы имеют значение при системном анализе инноваций, т. е. при оценке экономической эффективности новшества с показателями, приведёнными в сопоставимый вид.

Сопоставимый вид проводится по признакам:

- объёму выпускаемой продукции;

- структуре номенклатуры;

- качеству продукции;

- приведённым затратам;

- срокам изготовления;

- социальному и экономическому эффекту.

Кроме того, необходимо привести варианты новых решений к одинаковому составу производственных ресурсов, т. е. выявить дополнительное оборудование, дополнительную рабочую силу, дополнительные производственные площади и т. д., необходимые для внедрения новшеств. На основании этого следует предусмотреть дополнительные капитальные вложения на осуществление новых решений.

Помимо проведения и корректировки величин общих капитальных вложений и себестоимости продукции надо учитывать, что различные статьи расходов по-разному изменяются в зависимости от изменения объёмов производства и объёмов продаж. Наиболее ярко это проявляется в динамике изменения постоянных и переменных затрат.

Затраты на внедрение новой техники. \

Под затратами на внедрение новой техники понимают совокупность капитальных вложений, оборотных фондов и живого труда.

По существующим методикам можно рассчитать приведённые капитальные вложения на инновации. Обычно приведённые затраты производства и использования новой техники определяют как сумму себестоимости и нормативной прибыли:

Зт = Ст + Ен*К уд.,

3 т - приведённые затраты на единицу продукции на период «Т», руб.;

С т - себестоимость в период «Т»;

Е н - нормативный коэффициент эффективности;

Р уд. - удельные капитальные вложения на единицу продукции, руб.;

Е н * К уд. - нормативная прибыль, руб.

Эффект от внедрения новой техники.

Годовая экономический эффект новой техники и технологии определяется по формуле:

Э нт = (3 баз. - 3 нов.) * N нов = [(С баз. + Е н К баз.) - (С нов. + Ен К нов.)] * Кнов,

где Э нт - экономический эффект техники, руб.; 3 баз. - приведённые затраты на производство единицы продукции с

помощью базового варианта техники и технологии, руб.;

Ч 3 нов. - приведённые затраты на производство единицы продукции с

помощью новой технологии и техники;

N нов. - годовой объём производства продукции по новой технологии, ед.;

С баз. - себестоимость продукции базового варианта, руб.;

С нов. - себестоимость продукции нового варианта, руб.;

Б баз. - капиталовложения на единицу продукции базового варианта, руб.;

Р нов. - капиталовложения на единицу продукции нового варианта, руб.;

Е н - нормативный коэффициент эффективности;

- эта формула является основой для расчёта экономического эффекта во всех отраслях народного хозяйства.

В составе капитальных вложений учитывают затраты на всех стадиях создания, разработки, внедрения, использования новой техники, а именно:

- затраты на научные исследования, конструкторские, опытные и опытно-промышленные установки;

- затраты на приобретение, доставку, монтаж (демонтаж) оборудования, техническую подготовку, наладку и освоение производства;

- затраты на пополнение оборотных средств предприятия, связанные с созданием и использованием новой техники;

- затраты (прибыль) от производства и реализации продукции в период освоения производства, предшествующие расчётному году.

Расчёт экономического эффекта от производства и использования новых средств труда долговременного применения за срок их службы производится по формуле:

Э нт =![]() , где

, где

Э нт - экономический эффект от производства и использования новой техники;

3 баз, 3 нов - приведённые затраты на единицу базового и нового средства

Ч " труда, руб.;

N1, N2 годовые объёмы продукции, произведённой на основе базовых и новых средств труда;

а1, а2 ~ доля отчислений на реновацию базового и нового средства труда;

(а1 + Ен), (а2 + Ен) - коэффициенты учёта срока службы базового и нового средства труда, включая моральный износ;

И1 и И2 - годовые эксплуатационные издержки при использовании базового и нового средства труда, руб.;

Кп1, Кп2 дополнительные капитальные вложения потребителя при использовании базового и нового средства труда, руб.

Если речь идёт об экономическом эффекте от внедрения новых или усовершенствованных предметов труда , то формула принимает вид:

Э итп =![]() ,

,

где 3 баз, 3 нов - приведённые затраты на единицу базового и нового предмета труда, руб.;

И1, И2 - затраты потребителя на единицу работы и использования базового и

нового предмета труда;

Кп1, Кп2 - капитальные вложения на единицу работы у потребителя при использовании базового и нового предмета труда, руб.;

Р1, Р2 - удельный расход базового и нового предмета труда на единицу выполнения работы, ед.;

N2 ~ годовой объём производства.

Помимо расчёта экономического эффекта от внедрения новых средств труда и новых предметов труда широко практикуется расчёт результатов от внедрения новшеств в виде увеличения производительности труда, снижения материалоёмкости и энергоёмкости, высвобождения работающих и т. д.

V |

Так прогнозируемое уменьшение численности персонала в результате внедрения новой техники рассчитывается по формуле:

Р1 - высвобождение работников;

Ц{ ~ цена единицы продукта в 1-м году,

ц\ - выработка продукции на 1 работающего до внедрения новой техники;

ц1 - выработка продукции на 1 работающего в 1: году;

Ш - объём производства в I году в натуральных единицах.

Помимо этих показателей весьма весомыми являются результаты объёма продаж и коммерческой деятельности предприятия по реализации новшеств. Так подсчёт планируемого прироста прибыли от внедрения и реализации новой продукции проводят по формуле:

П = (Щ-С*)**К-(Ц1-С1)*Ш;

Ц1 - оптовая цена продукции без налога в I году;

Ц1 - оптовая цена заменяемой продукции в базовом году;

С1 - себестоимость новой продукции в I году;

С1 - себестоимость заменяемой продукции в базовом году;

N1 - годовой объём производства заменяемой продукции в базовом году;

№ - годовой объём производства новой продукции в I году.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

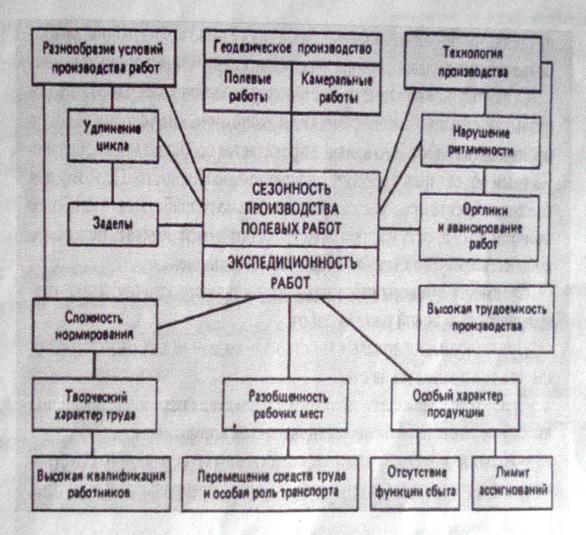

Топографо-геодезические производство имеет свои специфические особенности. Они обусловлены технологией производства, большим разнообразием физико-географических и экономических условий труда, специфическим характером самого труда и особенностями содержания и назначения его результатов. На рисунке 1 схематично представлена

Рисунок 12 – организационно-экономические особенности топографо-геодезического производства.

Блок – схема, отображающая организационно экономические особенности топографо-геодезического производства

Прежде всего, топографо - геодезические и картографические работы в силу существующих технологий подразделяются на полевые и камеральные работы. Полевые топографо - геодезические работы - это технологические процессы топографо - геодезического производства, осуществляемые на местности. Камеральные топографо - геодезические и картографические работы это технологические процессы топографо - геодезического производства, осуществляемые в производственных помещениях [13]. Полевые топографо - геодезические работы носят экспедИЦИОННЫЙ характер, ведутся в различных физико - географических и климатических условиях и ограничены сроками полевого сезона, причем эти условия ежегодно меняются. Продолжительность полевого сезона колеблется от 2,5 месяцев (например, севернее широты 720 на севере Якутии) до 7 мес в году (например, в Краснодарском крае). При организации полевых работ требуется ежегодное проведение организационно - ликвидационных мероприятий, связанных с подготовкой производства, доставкой на объекты работ персонала, оборудования, материалов, снаряжения, горючего и продуктов питания, организацией полевых баз, а также вывозом из районов работ по окончании полевого сезона персонала, снаряжения и оборудования. Существенное влияние на постановку геодезических работ в целом оказывают физико - географические и экономические условия. районов производства работ. Это влияние проявляется особенно многообразно. \ Каждый объект имеет свои специфические особенности. Поэтому для каждого объекта приходится предварительно разрабатывать наиболее экономичный проект на производство работ и рассчитывать потребное количество ресурсов, необходимых для их выполнения. Стоимость единицы работ находится в зависимости от физико - географических условий района работ. При выполнении полевых топографо - геодезических работ |

себестоимость увеличивается за счет: - расходов на выплаты полевого довольствия персоналу, выполняющему полевые работы по установленным нормативам; - затрат на обустройство производственных баз, связанных со строительством временных сооружений (здания, переправы, склады и т. д.); - расходов на содержание временных полевых баз и средств радиосвязи по обслуживанию выполнения топографо - геодезических работ, включая период временной приостановки работ, вызванной стихийными бедствиями и погодно - климатическими условиями; - расходов по возмещению юридическим и физическим лицам причиненного им ущерба в связи с временным и постоянным занятием используемых ими земель для производства топографо - геодезических работ и экологического ущерб~ технологически связанного с проведением работ. Характерным примером ущерба постоянного занятия используемых земель является размещение геодезических пунктов, а временного - подъезд (проход) к пункту по посевам, если отсутствуют другие пути к данному пункту. Примером экологического ущерба является перемещение в тундре на вездеходе, в результате чего уничтожается ягель. Топографо - геодезические и картографические работы имеют длительный технологический цикл. Так, например, технологический цикл обновления топографических карт составляет три года. Топографо - геодезическое и картографическое производство в~чает большой спектр технологических процессов и видов работ. Технологический процесс - это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по определению или изменению состояния предмета труда. Технологические процессы в топогра геодезических работах чаще всего содержат целенаправленные действия для определения метрических и семантических характеристик предмета труда [14]. |

Вид работ - это классификационная категория технологических |

процессов, принятая в геодезической и картографической деятельности, выделяемая по их содержанию. Ряд технологических процессов также носят сезонный характер. Так, аэрофотосъемку для целей создания и обновления топографических карт и планов можно выполнять лишь ранней весной или поздней осенью, когда еще нет (или уже нет) листвы на деревьях, а также при отсутствии снежного покрова. Кроме того, строго учитываются погодные условия и время суток (нужна достаточная освещенность). Существенные особенности вызваны, прежде всего, сезонностью производства полевых работ. Сезонность производства снижает эффективность использования средств труда. Имеющиеся для производства полевых работ приборы, оборудование, транспортные средства используют лишь в течение полевого сезона. Так как продолжительность полевого сезона для разных районов неодинакова, различается и эффективность использования средств труда. Следовательно, к оценке эффективности использования основных фондов необходимо подходить дифференцированно, с учетом продолжительности |

полевого сезона. |

Сезонность работ вызывает необходимость привлекать дополнительно сезонных рабочих. Сезонность полевых работ нарушает и общую равномерность производства. Объемы выполненных работ в отдельные месяцы и кварталы года резко различаются. Вследствие неравномерности полевого производства \ нарушается равномерность работы предприятия в целом, что вызывает ряд осложнений в оценке экономических показателей. Существенные особенности вызваны и тем, что сезонность полевых работ сочетается с экспедИЦИОННЫМ характером их выполнения, что приводит к разобщенности рабочих мест внутри подразделений, самих подразделений и к постоянным перемещениям рабочих мест. Перемещение средств труда, а также исполнителей вызывает необходимость обеспечения |

полевых бригад транспортом. Таким образом, транспорт в топографо геодезическом производстве выступает как производительная сила [15]. Время, затрачиваемое на переходы (переезды) из одного рабочего места в другое, является рабочим временем, и скорость перемещения на многих видах работ непосредственно влияет на производительность труда. Следовательно, эффективность производства полевых работ существенно зависит от развития инфраструктуры в районе работ (дорожная сеть и транспортное обеспечение), от выбора транспортных средств в районах с неразвитой сетью дорог и от бесперебойной их работы. Естественно, что использование различных транспортных средств влечет за собой изменение затрат на транспортное обслуживание топографо - геодезических работ. Разобщенность рабочих мест осложняет процесс управления произв одств ом, вызывает необходимость обеспечения полевых бригад современными средствами связи и предъявляет особые требования к профессиональной подготовке как руководителей всех уровней, так и всех инженерно - технических работников и рабочих. Погодные условия при полевых работах очень важны. Большинство видов работ при плохих погодных условиях выполнить либо сложно, либо невозможно. Пример - наличие видимости между пунктами при угловых и линейных измерениях, а также сокращение длины плеч при нивелировании, особенно высших классов. Из - за погодных условий, в отличие от большинства отраслей промышленности, может произойти нарушение ритмичности топографо геодезического производства. Имеются также особенности при выполнении отдельных видов работ и в течение суток Так, угловые наблюдения, особенно при создании сетей высших классов, можно выполнять только на рассвете рано утром или на закате вечером. Астрономические наблюдения по определению долготы, широты и азимута выполняются ночью. Как известно, основу экономических расчетов составляет |

нормирование производства. В геодезическом производстве, так же как и в другом производстве, установлены нормы затрат живого труда, средств труда, предметов на изготовление продукции или производство работ. Вследствие разнообразия условий разработка таких норм представляет особо сложную экономическую задачу. Особенности, вызванные специфическим характером самого труда, прежде всего проявляются в том, что геодезическое производство трудоемко. Свыше 50 % всех затрат на производство работ составляет оплата труда. Кроме того, труд работников топографо - геодезического производства по существу является квалифицированным трудом и требует высшего или среднего специального образования. Труд инженерно технических работников носит творческий характер. Это проявляется в том, что в процесс е производства работнику требуется принимать самые разнообразные технические и организационные решения, основанные на анализе конкретных условий и ситуаций. Такой характер труда требует от исполнителя хорошей теоретической подготовки и практических навыков, смекалки и способности принимать оптимальные решения в условиях, которые трудно заранее предвидеть [16]. Особенность топографо - геодезического производства заключается и в специфическом характере про изводимой продукции. Особые требования предъявляются к ее качеству, потому что продукция геодезического производства в большинстве случаев, по существу, носит информационный характер, Потребность в любых видах топографо - геодезической продукции задается тремя параметрами - объемом работ, конкретным видом готовой продукции и географическим местоположением объекта работ. При этом следует иметь в виду, что ни один результат топографо - геодезических работ не может быть заменен другим, по крайней мере полностью. Существенной отличительной чертой геодезического производства является сам характер труда. Так, при изготовлении промышленной |

продукции продукт труда (изделие) движется, а производитель - работник ,...,,, остается на месте. Это создает возможность широкого разделения труда, его частичной и даже полной автоматизации, что приводит в конечном счете даже к конвейерному виду производства. В геодезическом же производстве зачастую объект труда (например, снимаемая местность) остаётся неподвижным, а производитель работ перемещается. Это объективно препятствует полной автоматизации производственных процессов и создает дополнительные трудности в организации работ. Перечисленные выше особенности топографо - геодезических и картографических работ соответственно создают особенности в их финансировании. Так, для проведения организационно - ликвидационных мероприятий необходимо авансовое финансирование работ. Как правило, полевые работы авансируются с января по май, но бывают и исключения, когда работы на объекте начинаются в середине или в конце года. |

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 |