Метод конечных элементов (МКЭ) представляет собой численный метод для решения дифференциальных уравнений и систем уравнений, возникающих в различных областях инженерии и физики, таких как механика, термодинамика, гидродинамика и электродинамика. Он основан на разбиении области на конечное количество малых элементов, что позволяет приближенно решить сложные задачи, которые трудно решить аналитически.

Процесс решения с помощью МКЭ включает несколько ключевых этапов:

-

Дискретизация области: Исходная непрерывная область задачи делится на конечное количество небольших, часто треугольных или прямоугольных, элементов. Эти элементы объединяются в сетку, называемую сеткой конечных элементов. Размер и форма элементов зависят от геометрии области и свойств задачи.

-

Формулировка слабой задачи: Исходное дифференциальное уравнение преобразуется в слабую форму. Слабая форма позволяет избавиться от требований к непрерывности производных, что значительно упрощает процесс численного решения. Для этого вводятся тестовые функции и интегрируется по каждому элементу.

-

Апроксимация решения: Решение задачи аппроксимируется с использованием базисных функций, которые определяются для каждого элемента сетки. Обычно используют полиномиальные функции, такие как линейные или квадратичные, которые определяют поведение решения внутри каждого элемента.

-

Составление системы линейных уравнений: После аппроксимации решения для каждого элемента составляется локальная система уравнений. Все эти локальные системы затем объединяются в глобальную систему, которая представляет собой систему линейных уравнений для неизвестных значений на узловых точках сетки.

-

Решение системы уравнений: Полученная система линейных уравнений решается численно с использованием различных методов, таких как метод Гаусса, метод сопряженных градиентов или другие эффективные алгоритмы.

-

Постобработка: После нахождения решения на узловых точках, проводятся дополнительные расчеты для определения значений в промежуточных точках, интерполяция значений внутри элементов и анализ полученных результатов.

Метод конечных элементов позволяет эффективно решать задачи с произвольной геометрией и сложными граничными условиями. Он широко используется в таких областях, как:

-

Механика деформируемых тел (пластичность, упругость, термическое расширение и др.);

-

Статическое и динамическое моделирование в конструктивной инженерии;

-

Теплопередача и механика жидкостей;

-

Электромагнитные задачи;

-

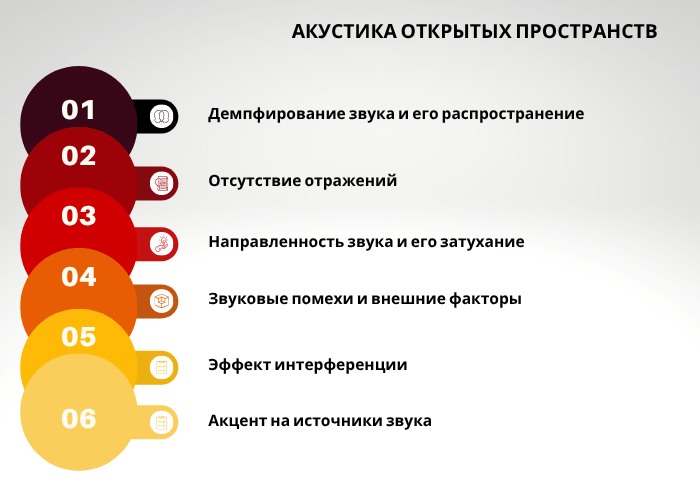

Оптика и акустика.

Одним из преимуществ МКЭ является его универсальность и способность решать задачи любой сложности, включая задачи с нелинейными уравнениями и переменными свойствами материалов. Однако, метод требует значительных вычислительных ресурсов, особенно для решения больших систем уравнений, что требует использования специализированного программного обеспечения и мощных вычислительных комплексов.

План семинара по основам численных методов для студентов ВУЗов

-

Введение в численные методы

1.1. Понятие численных методов и их роль в решении инженерных и научных задач

1.2. Основные этапы численного решения задачи

1.3. Классификация численных методов

1.4. Погрешности и источники ошибок в численных расчетах -

Численное решение нелинейных уравнений

2.1. Постановка задачи

2.2. Метод последовательных приближений (метод простой итерации)

2.3. Метод половинного деления (бисекции)

2.4. Метод Ньютона (касательных) и метод секущих

2.5. Сравнительный анализ методов, критерии сходимости и устойчивости -

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

3.1. Постановка задачи

3.2. Прямые методы решения: метод Гаусса, метод LU-разложения

3.3. Итерационные методы: метод простых итераций, метод Якоби, метод Зейделя

3.4. Условия сходимости и устойчивости итерационных методов

3.5. Особенности решения разреженных систем -

Интерполяция и аппроксимация функций

4.1. Задачи интерполяции и аппроксимации

4.2. Полиномиальная интерполяция: методы Лагранжа и Ньютона

4.3. Сплайны и кусочно-гладкие функции

4.4. Методы наименьших квадратов для аппроксимации

4.5. Оценка погрешности аппроксимации -

Численное дифференцирование и интегрирование

5.1. Формулы численного дифференцирования: конечные разности

5.2. Численное интегрирование: методы прямоугольников, трапеций, Симпсона

5.3. Адаптивные методы численного интегрирования

5.4. Оценка погрешности численного дифференцирования и интегрирования -

Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)

6.1. Классификация ОДУ и постановка задачи Коши

6.2. Методы Эйлера (явный и неявный)

6.3. Методы Рунге-Кутты (различных порядков точности)

6.4. Многошаговые методы (Адамса, Милна)

6.5. Устойчивость и сходимость численных методов для ОДУ -

Итоговые вопросы и практические рекомендации

7.1. Выбор метода с учетом специфики задачи и требований к точности

7.2. Алгоритм реализации численных методов в программном обеспечении

7.3. Анализ и контроль ошибок в численных расчетах

7.4. Основные программные средства для реализации численных методов (Matlab, Python, др.)

7.5. Примеры практических задач и разбор типичных ошибок

Метод Монтекарло для численных вычислений и его применение

Метод Монте-Карло представляет собой класс численных методов, основанных на использовании случайных величин для решения математических задач, которые сложно или невозможно решить аналитически. Суть метода заключается в статистическом моделировании случайных процессов для приближенного вычисления значений различных интегралов, решения уравнений или оптимизационных задач. Этот метод находит широкое применение в таких областях, как физика, экономика, инженерия и другие науки.

Основная идея метода заключается в том, чтобы случайным образом генерировать элементы, которые могут описывать исследуемую систему, и затем использовать статистический анализ этих случайных выборок для получения приближенных значений искомых величин. Для этого часто используются случайные числа, которые создаются с помощью генераторов псевдослучайных чисел. Полученные данные обрабатываются с применением теоретико-вероятностных методов, например, усреднением значений, полученных по результатам моделирования.

Одним из ключевых применений метода Монте-Карло является численное вычисление многомерных интегралов, когда аналитическое решение невозможно из-за сложности функции или области интегрирования. В таких случаях метод Монте-Карло позволяет с помощью случайных точек аппроксимировать интеграл с заданной точностью. Это особенно полезно в вычислительной физике и математической статистике, где интегралы с высокой размерностью часто встречаются в задачах моделирования сложных систем.

Метод Монте-Карло также используется для решения задач оптимизации, где необходимо найти экстремальные значения функции при заданных ограничениях. Например, в задачах поиска минимума или максимума сложных функций в многомерных пространствах метод может быть использован для оценки оптимальных параметров с минимальными вычислительными затратами. Это актуально в таких областях, как финансовое моделирование, машиностроение и задачи искусственного интеллекта.

В области статистической физики метод Монте-Карло применяется для моделирования молекулярных систем и изучения термодинамических свойств материалов. Он используется для решения задач, связанных с моделированием фазовых переходов, оценкой вероятностей перехода между состояниями и многими другими проблемами, где традиционные методы не могут дать точного решения.

Метод также активно применяется в расчетах в области финансов, например, для оценки рисков, построения моделей ценообразования деривативов, а также в задачах моделирования случайных процессов, таких как движение акций, поведение рынка и другие финансовые инструменты.

Для повышения точности и эффективности метода используются различные варианты улучшений, такие как метод важнейших выборок, методы низкоуровневой оптимизации случайных чисел, использование специальных распределений для моделирования определенных процессов и другие техники, направленные на снижение погрешности и ускорение вычислений.

Таким образом, метод Монте-Карло является мощным инструментом численных вычислений, который позволяет решать широкий спектр задач, где традиционные методы дают ограниченные или неточные результаты. Его универсальность и возможность применения к различным областям делают его важным инструментом в современном вычислительном анализе и моделировании.

Решение задач оптимизации с несколькими переменными с использованием численных методов

Задачи оптимизации с несколькими переменными заключаются в поиске оптимальных значений для множества переменных, при которых достигается минимизация или максимизация целевой функции. В случае многомерной оптимизации, точные аналитические методы, такие как метод Лагранжа, часто оказываются сложными или невозможными для применения. В таких случаях используют численные методы, которые позволяют решать задачи приближенно, с помощью вычислений.

-

Метод градиентного спуска

Метод градиентного спуска является одним из наиболее распространенных численных методов для минимизации функций с несколькими переменными. Этот метод основывается на вычислении градиента целевой функции и продвижении в направлении противоположном градиенту. Для многомерных функций градиент представляет собой вектор частных производных функции по всем переменным. Шаги оптимизации зависят от величины градиента и заранее заданного параметра — коэффициента обучения. Алгоритм может быть улучшен за счет использования адаптивных методов выбора шага, таких как метод Адам. -

Метод Ньютона

Метод Ньютона является более точным и быстрым способом нахождения экстремума функции, чем метод градиентного спуска, однако требует вычисления и инвертирования матрицы Гессе — матрицы вторых частных производных функции. Несмотря на свою высокую скорость сходимости, метод Ньютона может быть трудоемким для сложных задач из-за вычислительных затрат. Для многомерных задач метод Ньютона применяется с использованием многомерных аналогов, таких как матрица Гессе. -

Методы наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов используется, когда целевая функция является суммой квадратов отклонений, например, при аппроксимации данных. Этот метод часто применяется в задачах регрессии. В многомерном случае для нахождения экстремума решается система линейных уравнений, которая может быть решена с использованием различных численных методов, таких как метод Гаусса или метод градиентного спуска. -

Эвристические методы

Когда целевая функция имеет сложную структуру, например, содержит большое количество локальных экстремумов или не является дифференцируемой, традиционные методы оптимизации могут не сработать должным образом. В таких случаях применяются эвристические методы, такие как генетические алгоритмы, метод имитации отжига и дифференциальная эволюция. Эти методы не гарантируют нахождение глобального экстремума, но могут эффективно исследовать пространство решений и искать приближенные решения. -

Метод симплекс

Метод симплекс используется для решения задач линейной оптимизации с несколькими переменными. Он позволяет искать экстремумы линейной функции при линейных ограничениях. Алгоритм начинается с вершины допустимой области и перемещается по её границам, улучшая значение целевой функции на каждом шаге, пока не достигнет оптимального решения. -

Методы выпуклой оптимизации

Если целевая функция выпуклая, то задача оптимизации с несколькими переменными может быть решена с использованием специализированных методов выпуклой оптимизации, таких как метод проекций или метод барьерных функций. Эти методы используют свойства выпуклых функций, что позволяет значительно ускорить поиск решения. Например, в случае выпуклых задач градиентный спуск может гарантированно сходиться к глобальному минимуму. -

Методы разделения и завоевания

Этот подход применяется в задачах, где целевая функция и ограничения имеют сложную структуру, что затрудняет прямое использование других методов. Он заключается в разбиении задачи на несколько подзадач, которые решаются поочередно, что позволяет значительно уменьшить размер пространства поиска и ускорить процесс нахождения оптимального решения.

Важнейшими аспектами численных методов оптимизации являются правильный выбор шага, скорость сходимости и возможность применения к конкретной задаче. Для достижения оптимальных результатов часто требуется адаптировать методы под специфику решаемой задачи и условия вычислений.