Лекция 1.

Тема: Экономическая преступность и её характеристика.

Цель: Сформировать у слушателей понятие об экономической преступности, дать представление о её характеристиках, причинах. Дать информацию о состоянии и динамике экономической преступности в России.

Учебные вопросы:

· Понятие экономической преступности, история вопроса.

· Характеристика экономической преступности.

· Детерминация экономической преступности.

· Состояние и динамика экономической преступности в России.

Время: 2 часа.

|

1 Понятие экономической преступности

Проблема определения понятия экономической преступности. Общепринятого уголовно-правового и криминологического понятия "экономическая преступность" в настоящее время не выработано, несмотря на его широкое использование в научном обороте. Понимание экономической преступности крайне неопределенно. Проблемы экономической преступности привлекают внимание исследователей на протяжении всей истории развития данного феномена. Первоначальное понимание экономической преступности фактически сводилось к ее отождествлению с преступностью имущественной. В понятийном и методологическом аппарате правовой науки не находили адекватного отражения новейшие тенденции криминальной практики. Уже в 60-х годах XIX века один из ведущих французских исследователей этой проблематики М. Патэн в работе "Общая часть уголовного права и уголовное законодательство в сфере бизнеса" (1861 г.) отмечал, что данные вопросы твердо проложили путь в науку. Он называл, в частности, следующие вопросы, нуждающиеся в срочном решении: · экономические преступления, в том числе преступления в сфере предпринимательства; · уголовно - правовое регулирование в данной сфере, в том числе налоговое уголовное право; · уголовно - правовая защита предпринимателей, в т. ч. налогоплательщиков; · уголовная ответственность предпринимателей, в том числе налогоплательщиков. Уже в то время ведущие специалисты воспринимали проблему экономической преступности как крупную социальную проблему будущего, которую неизбежно придется решать, которая станет "во весь рост" и потребует специального рассмотрения. Важнейшим этапом исследования проблем экономической преступности явилась работа криминолога Э. Сазерленда, впервые предпринявшего систематическое исследование преступности корпораций. Созданная им криминологическая концепция оказало мощное идейное влияние на последующий выбор способов понимания этой актуальной проблемы. В его концепции внимание было акцентировано на то новое обстоятельство, что субъектами наиболее опасных экономических преступлений являются лица, занимающие высокое социальное положение в сфере бизнеса и совершающие преступления в процессе профессиональной деятельности в интересах юридических лиц и собственных интересах. Введенный им в научный оборот термин "беловоротничковая преступность" достаточно точно отражает эту особенность его концепции. На основе концепции "беловоротничковой преступности" Э. Сазерленда, было сформулировано определение экономической преступности, как преступности корпораций. Это наиболее узкое определение и при всей его полезности, оно не описывает адекватно проблемную область. Узость подобного подхода связана с тем, что экономические преступления совершаются не только от имени и в интересах предприятия. До настоящего времени в ряде стран, в том числе в России, отсутствует уголовная ответственность юридических лиц.

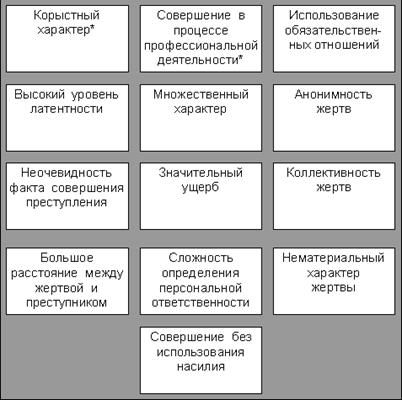

В процессе развития концепции Э. Сазерленда и восприятия новейших тенденций в криминальной практике были предложены расширительные трактовки данного понятия. Тенденция к расширению понятия проявлялась в двух взаимосвязанных аспектах. Во-первых, расширение круга субъектов экономических преступлений. Постепенно к данной категории стали относить не только высших руководителей корпораций, но и других служащих. А позднее ограничения по субъектам вообще не использовалось. Неизменным, однако, оставался признак совершения преступления в процессе профессиональной деятельности. Своеобразная "потеря" субъекта проявилась в том, что ключевым критерием для определения преступности как экономической признается Modus operandi (образ действия) и цели, которые преследует правонарушитель. Во-вторых, изменился и перечень преступлений, относимых к экономическим.. Позже к этим преступлениям стали относить уклонение от налогов, компьютерные и другие преступления, причиняющие вред экономике государства, ее отдельным секторам, предпринимательской деятельности, а также экономическим интересам отдельных групп граждан. Перечень этих преступлений расширился до десятков составов. Эти изменения научной "карты мира" были обусловлены не только внутренней логикой развития научного знания, но и эволюцией самого исследуемого явления - экономической преступности. Новое понимание проблемы, позволило как российским, так и зарубежным исследователям предложить многочисленные новые определения понятия экономической преступности, которые отличались теми или иными признаками. Рассмотрим некоторые из них. Разделяя преобладающую в российской литературе точку зрения, считает, что экономическая преступность слагается из посягательств на собственность и предпринимательских преступлений. рассматривает экономическую преступность как проявление в социальной жизни всеобщей борьбы за существование. Суть экономического преступления в конфликте экономических интересов. К числу экономических преступлений наряду с хозяйственными, по его мнению, следует относить все преступления против собственности, которые в условиях рыночной экономики так или иначе связаны с хозяйственной деятельностью. В России при создании нового уголовного кодекса реализован широкий подход к определению преступлений, определяемых как экономические. В действующем УК имеется раздел VIII "Преступления в сфере экономики", в который вошли глава 21 («Преступления против собственности», ст. ст. 158-168 УК РФ), глава 22 («Преступления в сфере экономической деятельности», ст. ст. 169-199.2 УК РФ) и глава 23 («Преступления против интересов службы в коммерческих организациях», ст. ст. 201-204 УК РФ). Вместе с тем, в этот раздел не вошли должностные преступления (злоупотребления, взяточничество и др.), компьютерные преступления, преступления, связанные с посягательством на интеллектуальную собственность и авторские права и ряд других, традиционно относящиеся к экономическим. С другой стороны, ряд преступлений против собственности не относятся к собственно экономическим (преступления, связанные с прямым посягательством на собственность (кража, грабеж, разбой, уничтожение или повреждение имущества), а также иные преступления против собственности, не связанные с экономической деятельностью). По мнению , при всем разнообразии подходов, имеющихся в мировой литературе, суть экономической преступности в странах с рыночной экономикой составляют преступления, совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей. , обобщив подходы к дефиниции понятия, предложенные криминологами США и Германии, полагает, что "экономическая преступность - это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности, как физическим, так и юридическим лицом"(6). , , придерживаются близкой точки зрения, согласно которой "экономическую преступность следует рассматривать как совокупность корыстных преступлений, совершаемых с сфере экономики лицами в процессе их профессиональной деятельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собственность и другие интересы потребителей, партнеров, конкурентов и государства, а также на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства"(7). 1.1. Признаки экономической преступности. На основе широкого анализа иностранной криминологической литературы , подготовившая серьезное исследование по экономической преступности в зарубежных странах, выделяет следующие признаки экономической преступности. Корыстный характер. Их целью является получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Данный признак признается обязательным. При этом преступление может быть совершено в целях получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или организации. Совершаются в процессе профессиональной деятельности. На Международном семинаре 1982 года особо подчеркивалось, что данный признак является решающим при выработке дефиниции экономической преступности. Связана с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между собой и с государством, необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг. Коллективность жертв, скрытый для общества характер преступлений, большое расстояние между жертвой и преступником. Объектом посягательства является экономика в целом, отдельным секторам, частнопредпринимательской деятельности, группам граждан. Анонимность жертв. Данный признак указывает на то обстоятельство, что процесс виктимизации происходит в основном скрыто от самой жертвы. Наличие двух субъектов - юридического (преступность корпораций) и физического лиц (преступность по роду занятости), действующих от имени и в интересах предприятия. Юридическое лицо является субъектом преступления лишь в тех странах, где законодательством предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц (США, Франция). Существенный ущерб, причиняемый экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан. Множественный характер. Перераспределение материальных благ как следствие экономических преступлений. Длящийся, систематический характер. Экономическим преступлениям присущи также и другие признаки, которые с совокупности с названными выше удобно представить в виде схемы.

Анализ используемых подходов к определению понятия экономической преступности, позволяет сделать вывод о нецелесообразности как чрезмерно расширительного, так и ограничительного подходов к дефиниции понятия экономической преступности. Широкая трактовка, воплощенная в структуре УК РФ, стирает различительную грань между новой экономической преступностью и традиционной имущественной преступностью. Между тем одна из целей введения данного понятия и состояла в конструировании категории, отражающей новейшие формы преступных посягательств в экономической сфере. В то же время подход, развиваемый в западной криминологии, не является сегодня вполне адекватным изменившейся криминальной реальности. Не отрицая значения критерия профессиональной деятельности для выделения экономических преступлений, представляется, что он является чрезмерно узким для описания современной криминальной практики в экономической сфере. Совершаемые в процессе профессиональной деятельности преступления сегодня уже не являются единственной формой эксплуатации официальных экономических институтов, как это было еще несколько десятилетий назад, когда формулировались постулаты доминирующих ныне концепций. Значительная категория преступлений экономической направленности совершается сегодня с использованием правовых форм экономических отношений полноценными субъектами экономических отношений. Однако при этом они не осуществляют профессиональной деятельности. Традиционный подход к дефиниции экономической преступности не принимает во внимание появление новых субъектов экономических по своей сущности преступлений в связи со значительным усилением роли государства в современной экономике. Последнее выразилось, в частности, в увеличении размеров и доли валового внутреннего продукта, перераспределяемого через систему государственных финансовых фондов (в России - бюджеты различных уровней, целевые внебюджетные фонды). И это с неизбежностью порождает новую категорию злоупотреблений, связанных с формированием, распределением и перераспределением финансовых ресурсов через эти фонды. Среди субъектов указанных преступлений оказываются многочисленные лица, на которых возложена обязанность платить налоги и другие обязательные платежи в эти фонды, а также лица, необоснованно претендующие на право получения из этих фондов пособий, субсидий и других выплат. Совершение данных преступлений не связано с осуществлением ими профессиональной деятельности. Следующим обстоятельством является стремительное развитие компьютерных, в том числе, интернет-технологий, их активное использование в бизнесе и другой экономической деятельности. Сегодня это важнейшая тенденция развития современной экономики. Расширяющееся применение интернет-технологий для организации торговли ценными бумагами, расширение сферы электронных расчетов, "электронной наличности", интернет-коммерции, компьтеризация многих функций в сфере бизнеса и другой экономической деятельности порождают и новую специфическую область криминальной активности. Субъектами преступлений, активно использующими высокие технологии, наряду с лицами, выполняющими профессиональные функции в организации, становятся практически любые лица. Причем преследуемые ими цели, используемые ими методы и располагаемые ими возможности, практически не отличаются от тех, которых присущи преступникам по роду занятости. Таким образом, стремительное развитие экономической системы приводит к не менее стремительному изменению круга субъектов, способных эксплуатировать в криминальных целях легальные экономические институты. При этом изменение самих методов криминального поведения позволяет заключить, что критерий осуществления экономических преступлений в процессе профессиональной деятельности является лишь одной из форм подобной эксплуатации и отличается известной узостью и неадекватностью. В связи с этим представляется более обоснованным к экономическим относить преступления, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: · совершаются в процессе профессиональной деятельности; · совершаются в процессе и под прикрытием законной экономической деятельности (в том числе предпринимательской); · совершаются в процессе и под прикрытием финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления; · совершаются в сфере компьютерной информации в связи, под прикрытием или при посягательстве на субъектов профессиональной, экономической деятельности, финансовой деятельности государства. Обобщая, можно отнести к экономическим преступлениям уголовно наказуемые виновные общественно опасные деяния, посягающие или использующие легальные экономические институты, то есть правила, формы, процедуры, контрольные и санкционные механизмы экономической деятельности в любых ее формах. При этом конкретный перечень претерпевающих преступную эксплуатацию и прямое посягательство институтов остается принципиально открытым. Особенностью данного подхода является отнесение к категории экономических преступлений всех деяний, которые совершаются в процессе участия в осуществления легальной экономической деятельности и/или под прикрытием ее институтов: профессиональной деятельности, экономической, в том числе предпринимательской деятельности, обязательственных отношений, финансовых инструментов, финансовых и хозяйственных операций, систем и методов учета, компьютерной обработки данных, электронных средств доступа. В рамках данного подхода к экономическим следует отнести преступления, совершаемые как субъектами, осуществляющими профессиональную деятельность на законном основании, так и теми, кто использует ее для совершения преступления или имитирует ее осуществление для криминального использования институциональной среды легальной деятельности. То же можно сказать о финансовых инструментах (деньги, ценные бумаги, банковские документы): к экономическим преступлениям следует отнести как использование в криминальных целях подлинных инструментов, так и их фальсификацию (изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг, электронных карт и т. п.). К экономическим преступлениям относятся также деяния, связанные с использованием атрибутов легальной деятельности для сокрытия, маскировки общественно опасных деяний. Иными словами критерием отнесения преступных деяний к экономическим является не субъект преступления, а также не объект посягательства, но, прежде всего, modus operandi, метод совершения и сокрытия. При этом рассмотренные выше важнейшие криминологические признаки экономической преступности, отмеченные выше, не теряют своего значения. Некоторые из них, однако, перестают быть всеобщими и обязательными для всех категорий рассматриваемых деяний. В заключении рассмотрим некоторые отличия экономической преступности от преступности традиционной имущественной (кражи, грабежи, разбои и т. д.). Экономическая преступность отличается следующими особенностями: При совершении традиционного преступления есть преступник, который должен быть пойман, а факт самого преступления в большинстве случаев очевиден. В экономическом преступлении сам факт совершения преступления сомнителен либо труднодоказуем. При этом используются изощренные способы сокрытия следов, исполнителей, преступно полученных средств. Если традиционный преступник приговаривается к лишению свободы, то для него сдерживающий эффект этого наказания в большинстве случаев мал. Применение же этой меры в отношении экономического преступника более эффективно, поскольку он, прежде всего, боится потерять свой социальный статус и респектабельность, без чего он не сможет выступать как деловой партнер. К тому же, лишение свободы отрезает путь преступнику к распоряжению деньгами, что делает бессмысленным само преступление. Такая концепция, выработанная рядом американских криминологов, в частности, К. Эскриджем, применяется в уголовном праве многих стран. Но в России восторжествовала иная доктрина, согласно которой экономического преступника целесообразно оставить на свободе, что, якобы, будет способствовать скорейшему возврату похищенных им средств. Спрашивается, для чего нужны органы финансового контроля, которые должны обнаружить эти средства, изъять или наложить на них арест, если деньги ещё находятся в фондах преступника? Если средства не обнаружены, то наивно полагать, что преступник вернёт такие деньги добровольно, зная, что не будет осуждён к реальному лишению свободы, и, что распоряжение впоследствии данными средствами согласно российским законам не противоречит закону. Например, организатор финансовых пирамид С. Мавроди был осуждён к 5 годам лишения свободы, М. Ходорковский осужден к 13 годам лишения свободы, тогда как организатор финансовых пирамид в в 2008 г. был осуждён к 150 годам лишения свободы. Если же вопрос стоит в плоскости: деньги в обмен на свободу, то это прямая дорога произволу и вымогательству, чему есть немало примеров в российской действительности. Большинство членов общества относятся безразлично к экономической преступности. Основанием такого безразличия может служить те обстоятельства, что факт причинения ущерба обществу трудно установить, что экономический преступник не соответствует сложившемуся стереотипу традиционного преступника, и что в представлении большинства населения в совершении преступления виноваты как государство, так и сам потерпевший, у которого было столько денег, происхождение которых зачастую потерпевший не может объяснить. Классификация экономических преступлений. Многообразие уголовно наказуемых деяний, относимых к экономическим преступлениям, предполагает в качестве первого шага их анализа составление их классификации. В специальной литературе используются различные ее варианты. Преступления группируются либо по законодательному основанию, то есть по тем законам, которые нарушаются при совершении преступных деяний, либо по объекту посягательства, либо просто дается перечень деяний, которые могут быть отнесены к экономическим преступлениям. Одну из первых классификаций экономических преступлений в мире предложил в конце 70-х годов Институт ООН Азии и Дальнего Востока по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (UNAFEI), который включил в нее нарушения законов, направленных на совершенствование рыночной экономики и регулирующих рыночную экономику, нарушения финансового и налогового законодательства, коррупцию. Экспертами Совета Европы одобрена схема, которая включает в себя следующие составы: монопольные преступления; мошенничество (подкуп, злоупотребление доверием, обман покупателей); цифровые махинации; фиктивные организации; фальсификации бухгалтерских документов; нарушения эргономических требований и стандартов; умышленная неточность в описании товаров; нечестная конкуренция; финансовые нарушения и уклонения от уплаты налогов; таможенные нарушения; валютные махинации; биржевые и банковские нарушения; нарушения, наносящие вред окружающей среде; "отмывание" преступно нажитых денег и собственности. Клинард и Куини в структуре экономической преступности выделяют преступность по роду занятости и преступность корпораций. Профессором Кайзером предложена следующая классификация экономических преступлений: Преступления против банковской и акционерной системы обмена; против кредитной системы; системы страхования и свободы конкуренции, включая злоупотребление доверием и ложные банкротства, нарушения авторских прав и прав маркировки. Уклонение от уплаты налогов; таможенные преступления; мошенничество с субсидиями; вымогательство; взятки. Нарушение законодательства об охране труда; преступления против потребителей; преступления против окружающей среды. Прочие мошенничества и спекуляции. Рассмотрим экономические преступления, составляющие основу экономической преступности в большинстве стран. Для целей настоящего учебника они объединяются в следующие основные группы, в зависимости от объекта посягательства. Финансовые преступления. Преступления, посягающие на правила конкуренции. Преступления, посягающие на права потребителей. Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики. Компьютерные преступления. Преступления, связанные с незаконной эксплуатацией природной среды. Преступления, связанные с умышленным нарушением правил техники безопасности, наносящие ущерб наемным работникам. Масштабы экономической преступности и ее общественная опасность Масштабы экономической преступности в мире сегодня таковы, что эта проблема стала предметом обсуждения многих международных организаций ООН. Была разработана структура экономических преступлений. Однако статистических данных о них в мире собрать не удается. ООН предпринимала такие попытки сбора данных о присвоении имущества, взяточничестве и мошенничестве, но они оказались очень неполными. Как отмечает известный исследователь проблем преступности , единственный вывод, который можно по ним сделать, это сказать, что эти преступления в мире тоже растут. По оценкам специалистов, в США ежегодно потери от преступности корпораций превышают 200 млрд., а от компьютерных преступлений - 6 млрд. долл. В Великобритании компьютерные преступления обходятся в 2 млн. фунтов стерлингов в день. Во Франции общий ущерб от экономических преступлений вдвое превышает совокупный бюджет МВД, юстиции и здравоохранения, ежегодные потери от неуплаты налогов составляют 60 млрд. франков, а в ФРГ - 16 млрд. марок. Кроме материального ущерба рассматриваемые преступления причиняют большой физический вред, связанный с нарушением техники безопасности и законов об охране здоровья, а также с выпуском недоброкачественных продуктов питания и медикаментов. Сотни тысяч людей гибнут, получают увечья, травмы, отравления, становятся нетрудоспособными. В России, например, в 1994 году от травм на производстве потеряли трудоспособность 300 тыс. и погибли 6770 человек, а в 1996 году - соответственно 360 тыс. и 7600. В качестве примера, иллюстрирующего состояние проблемы, приведем показательные данные по Германии. Согласно данным журнала союза немецких банков "Die Bank", каждое второе предприятие в Германии становится жертвой "внутренних" преступлений, таких как обман, мошенничество, сокрытие доходов. Значительно возрос в последние годы уровень экономической преступности. Если в 1991 году полицейская уголовная статистика зарегистрировала около подобных деяний, ущерб от которых составил четыре миллиарда марок, то в 1997 году было уже случаев (12,6 миллиардов ДМ). В 1998 году убытки, предположительно, возросли. Кроме того, как отмечает журнал, надо учитывать и "черные кассы". По данным исследования Wirtschaftspruefungsgesellschaft KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft, проведенного на 1000 крупнейших немецких предприятий (1997 год), 61 процент фирм в течение прошедших пяти лет стали жертвами экономических преступлений. Более двух третей опрошенных предприятий указали, что "внутренние" преступления представляют для них серьезную проблему. 84 процента намерены улучшить контроль и систему управления. Важнейшей причиной растущей преступности многие фирмы называли возрастающую сложность деловых операций. 45 процентов правонарушений совершались, по полученным данным, сотрудниками фирм, 38 процентов - деловыми партнерами и остаток - совместно обеими категориями. Самая большая доля в совокупном ущербе приходится на предприятия с большими объемами оборота. 1.2.Эволюция уголовного законодательства в сфере экономики Экономическая преступность в отличие от традиционной (преступления против личности и имущественные преступления) возникает лишь на определенном этапе развития экономики и выступает как новая "нетрадиционная" преступность. Важное место среди отраслей права, регулирующих экономическую жизнь, принадлежит административно - правовому регулированию, главными формами которого являются антимонопольное и финансовое законодательство. Важной тенденцией последних полутора сотен лет является повышение роли уголовно-правовых норм в регулировании экономических отношений. Рассмотрим наиболее важные этапы эволюции уголовного законодательства в сфере экономики развитых стран с рыночной системой хозяйства и России. Развитие уголовного законодательства в сфере экономики стран с рыночной системой хозяйства прошло ряд этапов. Конкретные варианты периодизации, отраженные в литературе, несколько различаются. Однако есть основания выделить следующие основные этапы. Первый этап относится к периоду первой промышленной революции (первая четверть XIX века). В уголовное законодательство была включена значительная часть хозяйственных и тесно связанных с последними деяний, ранее регулировавшихся нормами гражданского права. Так, в классический уголовный кодекс Наполеона (1810 г.) вошли нормы об ответственности за банкротство, нарушение постановлений об игорных домах, лотереях и кассах ссуд, о публичных торгах, мануфактуре, торговле и искусствах, за проступки поставщиков и др. В дальнейшем система дополнялась нормами, направленными на охрану коммерческой тайны, авторского права, регулирующими взаимоотношения между нанимателями и работниками. До 70-х годов XIX века уголовная ответственность применялась лишь при совершении таких традиционных экономических преступлений, совершаемых отдельными лицами, как взятки, ростовщичество, мошенничество, растрата и др. Второй этап ознаменовался принятием в США первых актов антитрестовского законодательства. Оно было направлено на ограничение экономической власти и ценовых злоупотреблений крупных монополий, установивших контроль над многими ключевыми рынками. Непосредственным поводом для принятия данных норм явилась деятельность компании "Стандарт Ойл Огайо" Дж. Рокфеллера. Акт Шермана (1890 г.) объявил монополии вне закона и содержал уголовные санкции за его нарушение, в том числе для юридических лиц. Однако антитрестовское законодательство оказалось малоэффективным для обеспечения действенного антимонопольного контроля. Позднее оно совершенствовалось и дополнялось - были приняты законы Клейтона (1914 г.), Робинсона-Патмана (1936 г.), Селлера-Кефовера (1950 г.) и ряд других. Третий этап относится к 30-40 годам ХХ века. Он ознаменовался ужесточением ответственности за экономические преступления. В этот период в США был принят ряд законов, где практически за все деяния предусматривались уголовные санкции. В качестве примера можно привести Закон о ценных бумагах (1933 г.), Закон о защите владельцев ценных бумаг (1940 г.). В Японии в 1947 году принят Антимонопольный закон. Четвертый этап (50-70 гг. ХХ века) - введение уголовно-правовых норм об ответственности за экологические, компьютерные преступления и ряд других. Пятый этап относится к серединегг. В этот период практически все развитые страны приняли специальные законы о борьбе с экономической преступностью или ужесточили существующие санкции. 2. Состояние и динамика экономической преступности в России. Важнейшей негативной тенденцией современного развития России является криминализация всех сфер экономики. За период с 1993 по 1996 гг. количество выявленных преступлений возросло более, чем в 1,5 раза. Эта тенденция сохраняется и в последущие годы. Количество зарегистрированных экономических преступлений в Российской Федерации за период гг. в таблице и диаграмме.

В процессе динамики экономической преступности происходит процесс усложнения способов совершения преступлений, роста преступлений, совершаемых в процессе профессиональной и служебной деятельности. Современной российской экономической преступности присущи некоторые специфические особенности и тенденции развития. К наиболее значимым относятся следующие. Высокий уровень латентности экономических преступлений. Уровень латентности увеличивается или, по крайней мере, не уменьшается, раскрываемость преступлений и выявляемость правонарушений не растет. Так, латентность мошенничества оценивается равной 65, должностных хищений - 925, взяточничества - 2935, вымогательства - 17500, разбойные нападения -34, грабежи - 58, кражи личной собственности -152 (если зарегистрированные преступления принять за единицу, то латентность отдельных видов преступлений составит приведенные цифры). Быстрое совершенствование способов преступных посягательств. Наблюдается вытеснение из сферы экономики примитивной преступности и замещение ее изощренной, интеллектуальной. Об этом свидетельствует, в частности неуклонное снижение удельного веса так называемых "традиционных" имущественных преступлений (краж, грабежей, разбоев). Преступники быстро приспосабливаются к новым видам, формам и методам предпринимательской деятельности. Они активно используют в преступных целях складывающуюся рыночную конъюнктуру, информационные технологии. Возрастает количество преступлений, совершаемых в сфере высоких технологий (кардинг, компьютерная преступность, сетевая преступность, преступность в сфере персональной беспроводной связи), с использованием специальных познаний в сфере финансовой и экономической деятельности, в процессе профессиональной деятельности. Активное участие в совершении преступлений организованных преступных групп. Совершаемые с их участием преступления отличаются более эффективной подготовкой, совершением и сокрытием хищений. Они осуществляют постоянный поиск новых источников приобретения и путей сбыта похищенного, возможностей расширения преступной деятельности. По данным МВД, в России действует около 80 тыс. членов организованных преступных группировок, под контролем которых находится около 40 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 1,5 тыс. госпредприятий, 4 тыс. АО, свыше 500 СП, 550 банков и 700 оптовых и розничных рынков. Сращивание экономической и общеуголовной преступности. Обострение конкуренции за присвоение сверхдоходов сопровождается посягательствами насильственного характера - поджогами, криминальными взрывами, убийствами по найму (заказными убийствами) должностных лиц конкурирующих организаций, правоохранительных и других государственных органов. Неэффективность судебной системы стимулирует использование незаконных насильственных способов истребования долгов. Существуют и множество других проявлений этого процесса, которыми неизбежно сопровождается проникновение в экономику организованной преступности. Усиление межрегионального и транснационального характера экономической преступности. Эта тенденция проявляется в том, что, во-первых, внешнеэкономические связи используются для легализации незаконных доходов, во-вторых - преступники используют инфраструктуру мировых финансовых рынков для осуществления преступных посягательств. В качестве примера можно отметить мошеннические операции в сети Интернет, незаконную оффшорную деятельность. Создание эффективной системы легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Отмытые средства вводятся в экономический оборот, инвестируются в легальный бизнес, нелегально вывозятся за границу. 2.1. Особенности отдельных видов экономических преступлений В развитии экономической преступности в России выделяют несколько этапов. Первый этап: годы. В этот период наибольший ущерб был нанесен хищениями денежных средств банков с использованием фиктивных платежных документов. Второй этап: годы связан с мошеннической деятельностью трастовых и финансовых компаний - "финансовых пирамид". Причиненный ими ущерб оценивается в 20 трлн неденоминированных рублей. Количество пострадавших граждан, по разным оценкам, составляло до 10 млн. человек. При совершении преступлений наиболее часто использовались: заведомо невыполнимые договоры займа, траста, селенга, страхования; продажа акций и суррогатов ценных бумаг без денежного обеспечения. Многие финансовые компании собирали денежные средство под строительство жилья, коттеджей, приобретение автомашин, устройство на работу за границей и др. Третий этап: 1гг. Типичными преступлениями являлись хищения кредитных ресурсов коммерческих банков. Четвертый этап: 1996 - настоящее время, связан с ростом преступлений, совершаемых с использованием электронных средств доступа (кардинг), компьютерной преступности, активное использование в криминальных целях ресурсов Интернет. Современный этап характеризуется также многочисленными злоупотреблениями в сфере вексельного обращения. На протяжении всего периода реформ типичным является незаконный экспорт капитала.

2.2. Факторы криминализации российской экономики На уровень экономической преступности оказывает влияние сложный комплекс факторов, среди которых наиболее значимы политические, экономические и правовые. Выделяют также такие факторы, как организационные, психологические, медицинские и технические. К политическим факторам экономической преступности относятся: нестабильность политического режима, непоследовательность уголовной политики, коррумпированность работников государственной службы, необустроенность межгосударственных границ после распада СССР, отчуждение населения от управления государственными делами и контроля за системой мер борьбы с преступностью. Экономические факторы: высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов; дисфункции социально-экономических институтов; общее ослабление государства и его неспособность обеспечивать регулирование экономики; макроэкономические диспропорции, значительный государственный сектор экономики, неэффективная налоговая политика и другие важные факторы. Организационно-правовые факторы: недостаточно эффективная координация деятельности органов дознания, предварительного следствия, суда и прокуратуры; недостаточное ресурсное обеспечение правоохранительных органов; высокая текучесть кадров правоохранительных органов. Большой процент от общего числа работающих составляют сотрудники со стажем до трех лет. Доля сотрудников, проработавших более пяти лет, с увеличением стажа работы постепенно снижается, т. е. происходит отток высококвалифицированных работников в коммерческие, а иногда и криминальные структуры. снижения социально-правовой активности населения; отсутствие системы защиты свидетелей и потерпевших (распространение получили их запугивание и подкуп); низкая эффективность ревизионного (аудиторского) контроля; отставания правовой базы борьбы с преступностью от ее изменений и другие. |

2.3. Состояние и динамика экономической преступности в России.

С данной информацией можно познакомиться в режиме он-лайн на официальных сайтах, содержащих сведения об экономической преступности, например:

- на официальном сайте МВД России: http://www. /presscenter/statistics/reports/;

- на сайте Федеральной службы государственной статистики: http://www. /wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/infraction/$

- и иных:

http:///

http://www. /xbooks/xbook110/book/index/index. html? go=part-009*page. htm

http://newasp. /bekryash/ch2p1.htm

В феврале 2011 года заработала новая версия сайта МВД России. На обновленном интернет-ресурсе не нашлось места для раздела «Статистика», и как граждане, так и СМИ, анализировавшие состояние преступности, потеряли доступ к самому полному из открытых источников информации по этой теме. Некоторые сведения о состоянии экономической преступности по итогам 2010 года опубликовала Федеральная служба государственной статистики. Однако к этим данным есть как минимум два вопроса.

Во-первых, на сайте Росстата есть сведения об общем количестве совершенных преступлений в сфере экономики с разбивкой по регионам России и федеральным округам, но нет подробной информации о совершенных экономических преступлениях по видам, классификации по тяжести и размеру.

Во-вторых, представленные на старой версии сайта МВД и в базах данных Росстата сведения значительно разнятся. Так, если в отчетах МВД за январь-декабрь 2009 года фигурировала цифра 428,8 тыс. преступлений, то в данных Росстата – лишь 292,7 тыс. Трудно определить, с чем связаны такие расхождения. Однако работать приходится с теми данными, которые имеются, и мы оставляем читателям право самим судить о достоверности представленной Росстатом и МВД информации. Далее в анализе мы сравнивали данные, предоставленные Росстатом.

Количество зарегистрированных экономических преступлений в Российской Федерации за период гг. в таблице и диаграмме.

|

Годы |

1998 |

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

|

Кол-во экон-х прест-ий |

209650 |

256168 |

321925 |

321636 |

289012 |

267215 |

247241 |

287913 |

315784 |

305855 |

307627 |

292746 |

190178 |

Согласно данным на сайте Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году в России было зарегистрировано 190,2 тыс. преступлений в сфере экономики, что значительно меньше, чем в 2009 году, как по данным МВД (428,8 тыс.), так и информации Росстата (292,7 тыс.). Причем тотальное снижение экономической преступности охватило подавляющее большинство регионов России и абсолютно все федеральные округа.

Лидерами по уменьшению числа зарегистрированных преступлений среди федеральных округов стали Дальневосточный (-45,61) и Сибирский (-42,83). Меньше всего экономическая преступность сократилась на Урале (-21,81%) и в ЦФО (-25,33%).

Увеличение числа экономических преступлений было зафиксировано в трех регионах РФ: Челябинской (+2,87%), Рязанской (+33,25%) и Новгородской (+57%) областях. Лидером в сокращении зарегистрированной экономической преступности стал Хабаровский край (-71,81%).

Что касается общего числа преступлений, то наибольшая их часть пришлась на Центральный федеральный округ (28%, или 48,82 тыс. преступлений). На втором месте Приволжье (21%, 37,69 тыс.), на третьем – Сибирь (13%, 22,72 тыс. преступлений).

Среди субъектов Федерации по числу зарегистрированных экономических преступлений безоговорочно лидирует столичный регион: на Москву пришлось 9893 противоправных деяний, на Московскую область незначительно меньше – 9767. На третьем месте Нижегородская область (8751). Что любопытно, Санкт-Петербург не попал в первую пятерку и обосновался лишь на восьмом месте (5401 преступление). Меньше всего преступлений в сфере экономики было зарегистрировано в Ненецком (45) и Чукотском (79) автономных округах.

Еще интереснее показатель количества зарегистрированных экономических преступлений на 100 тыс. человек населения субъекта Федерации (ввиду того, что в настоящее время недоступны данные о среднегодовой численности населения регионов РФ в 2010 г., нами использовались данные на 1 января 2010 г.). Абсолютным лидером по этому показателю оказался «газовый» Ханты-Мансийский АО – 1595 экономических преступлений на 100 тыс. человек (в среднем по РФ – 134 преступления). На втором месте по этому показателю Смоленская (288 преступлений), на третьем – Нижегородская область (263). В Московской области уровень зарегистрированной экономической преступности несколько выше, чем в среднем по России – 145, а вот в Москве он оказался неожиданно низким – всего 94 зарегистрированных преступления в сфере экономики на 100 тыс. человек. Меньше всего, по данным Росстата, экономических преступлений на 100 тыс. человек населения было зарегистрировано в Ингушетии (20), Чечне (30) и Дагестане (42).

В заключение приведём таблицу, характеризующую структуру экономической преступности в России в гг. (данные взяты с официального сайта МВД России).

|

2007 |

2008 |

2009 | ||

|

1. |

Всего выявлено пр-й экономической направленности |

459198 |

448832 |

428792 |

|

2. |

В т. ч. окончено производством по направленным в суд уголовным делам |

292454 |

272533 |

106115 |

|

3. |

Из числа выявленных: | |||

|

4. |

Нарушение авторских и смежных прав |

7874 |

6885 |

7211 |

|

5. |

Против собственности: |

131261 |

129639 |

124460 |

|

6. |

в сфере экономической деятельности, в т. ч.: |

84665 |

80743 |

82911 |

|

7. |

Незаконное предпринимательство |

2332 |

2254 |

2531 |

|

8. |

Фальшивомонетничество |

46272 |

40672 |

45261 |

|

9. |

Контрабанда |

3649 |

4269 |

4706 |

|

10. |

Производство или сбыт немаркированных товаров |

62 |

44 |

50 |

|

11. |

Легализация преступных доходов |

9035 |

8383 |

8791 |

|

12. |

Против интересов службы в коммерческих и иных организациях |

4484 |

4082 |

4300 |

|

13. |

Против интересов службы в органах государственной власти и органов местного самоуправления |

35714 |

40473 |

43086 |

|

14. |

82369 |

79830 |

75722 | |

|

15. |

В финансово-кредитной сфере, в т. ч. |

101557 |

98943 |

101037 |

|

16. |

Неправомерные д-я при банкротстве и фиктивное банкротство |

799 |

638 |

548 |

|

17. |

Во внешне-экономической деятельности |

9734 |

10556 |

10336 |

|

18. |

Операции с недвижимостью |

9379 |

11170 |

12486 |

Как видно из приведённой таблицы, снижение динамики экономической преступности сопровождается резким снижением раскрытых и рассмотренных судами преступлений, что косвенно может говорить о снижении и способности правоохранительных органов расследования усложняющиеся виды экономических преступлений, об ослаблении государственного контроля за экономическим сектором. Параллельно наблюдается снижение корыстной преступности (против собственности) при росте преступности против интересов службы в органах госвласти и местного самоуправления, стабильность преступности в финансово-кредитной сфере, во внешне-экономической деятельности и рост – на рынке недвижимости. Снижение преступности на потребительском рынке можно объяснить большей доступностью для контроля оптово-розничных организаций, тогда как рынок государственных и муниципальных услуг традиционно остаётся самым закрытым для правового контроля.