Как заработать свои первые деньги?

Слушайте больше на Подкасте Михалыча для молодежи

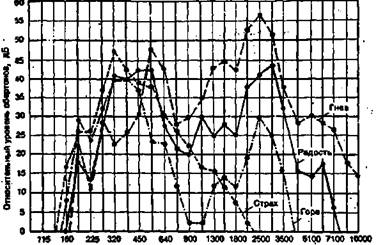

Наряду с этим установлено, что важнейшим средством психоакустического кодирования невербальной информации является спектр звука, определяющий, как известно, тембр голоса. Интегральный спектр голоса и речи с различным эмоциональным содержанием существенно различаются, особенно в высокочастотных областях спектра (см. рис. 5). Так, для гнева характерно усиление высоких обертонов, что приводит к увеличению звонкости, «металличности» тембра, а для страха— наоборот— сильное падение высоких обертонов, что делает голос глухим, «тусклым», «сдавленным». Радость приводит к смещению формантных частот в более высокочастотную область, в результате того, что человек говорит как бы «на улыбке» (см. рис. 5 — спектр голоса Ф. Шаляпина при выражении разных эмоций).

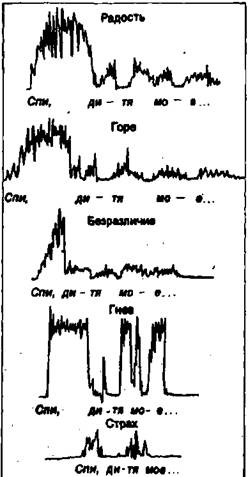

При распознавании знакомых и незнакомых людей по звуку их голоса (индивидуально-личностная невербальная информация) испытуемые указывают, что они ориентируются на свойственное разным людям различие в тембрах (т. е. в спектрах) голосов наряду с интонационными и другими особенностями их речи (Пашина, Морозов, 1990). Сила голоса и в особенности динамика ее изменений во времени — также важное акустическое средство кодирования невербальной информации. Так, для печали характерна слабая, а для гнева — увеличенная сила голоса и т. п. Изменение силы голоса во времени - весьма информативный показатель: медленные ее нарастания и спады (также как и высоты тона) характерны для печали («плачущие интонации»), а резкие взлеты и обрывы - для гнева (см. рис. 6).

Подчеркнем, что именно динамика акустических

Частота обертонов голоса, Гц

Рис. 5. Интегральные спектры голоса Ф. Шаляпина при исполнении им отрывков из вокальных произведений, насыщенных различным эмоциональным содержанием, показывают сильные различия в уровне и частотном положении высоких обертонов голоса при выражении радости, горя, гнева, страха. Эти различия и обуславливают характерные изменения тембра голоса артиста при выражении эмоций.

Эмоционально окрашенные фразы взяты из следующих произведений: гнев — из сцены И. Сусанин в лесу («Табор вражеский заснул Стопе крепко до зари») из оперы «Жизнь за царя». Радость — речитатив Галицкого: «Грешно таить, я скуки не люблю...» из оперы «Князь Игорь». Печаль — «Ах ты ноченька...» — русская народная песня «Ноченька». Страх— «Вон, вон там! Что это там?! В углу!!! Колышется!..» — сцена из оперы «Борис Годунов», (по В Л Морозов, 1989).

Рис. 6. Осциллограммы голоса, т. е. графическое изображение динамики звука во времени, показывают, что каждая эмоциональная интонация - радость, горе, безразличие, гнев, страх - выражается своими особыми, характерными для нее акустическими средствами (по Морозов, 1989).

Наконец, существенная роль в кодировании невербальной информации принадлежит темпо-ритмическим характеристикам речи. Так, одна и та же фраза («Прости, я сам все расскажу...»), произнесенная по просьбе исследователей известным артистом О. Басилашвили с разными эмоциональными опенками, имела средний темп произнесения (слогов в секунду) при выражении: радости — 5,00, печали — 1,74, гнева — 2,96, страха — 4,45. Аналогичные результаты получены при анализе эмоциональной выразительности вокальной речи параметров - важнейшее средство кодирования всех видов речевой информации/

При исследовании людей разных возрастных групп (биофизическая информация) оказалось, что их средние статистические характеристики темпа речи существенно различаются: в группе молодых людей (17-25 лет) — 3,52 слога в секунду, в группе среднего возраста (38-45 лет) — 3,44, в группе старшего возраста (50-64 года) — 2,85, в группе старческого возраста (75-82 года) — 2,25 слога в секунду. Это вызвано тем, что с возрастом замедляется активность артикуляционного процесса. Коэффициент корреляции между показателями возраста и темпа речи (по группе обследуемых 33 человека) оказался равным R=0,6134 (при вероятности нуль-гипотезы р=0,0001).

Иллюстрацией важности ритмической организации речи в передаче эстетической информации может служить ритм стиха. Стихотворный ритм, как известно, отличается от ритма прозы своей упорядоченностью, т. е. равномерным чередованием ударных или безударных слогов (ямб, хорей, дактиль, амфибрахий и др.), а также одинаковым числом слогов в строке. Таким образом, помимо поэтического изящества мысли (метафоричность, лиричность и др.), что достигается вербальными средствами, стихотворный жанр характеризуется и невербальными особенностями — упорядоченной ритмической организацией, и, естественно, рифмой, что достигается фонетическими средствами, т. е. известным подбором благозвучных (сходных по звучанию) фонемных окончаний последних слов в стихотворных строках.

Важнейшая особенность кодирования невербальной информации речи состоит во взаимодействии различных акустических средств, иными словами, любой вид невербальной информации передается, как правило, не каким-либо одним акустическим средством, а одновременно несколькими. Например, информация о разном эмоциональном состоянии говорящего найдет выражение не только в изменении тембра (т. е. спектра) голоса, но и в характерных для каждой эмоции изменениях высоты, силы, темпо-ритмических характеристик речевой фразы (см. рис. 6).

Так, эмоция гнева наряду с общим увеличением силы голоса приводит также к увеличению высоты голоса, укорочению фронтов нарастания и спада звука, т. е. к увеличению резкости речевых звуков. Эмоция печали, наоборот, характеризуется медленным нарастанием и спадом силы и высоты голоса, увеличенной длительностью слогов, падением силы и звонкости голоса.

Указанные характерные комплексные изменения акустических свойств голоса и речи вызваны соответствующими изменениями общего физиологического состояния человека при разных эмоциях, например, усилением общей нервно-мышечной активности в состоянии гнева или общей нервно-психологической подавленностью и мышечной расслабленностью организма при печали. Это закономерно и отражается на работе органов образования голоса и речи.

Таким образом, различные био-физические характеристики человека (пол, возраст, рост, вес), эмоциональное состояние и другие психологические свойства говорящего закономерно отражаются в акустических особенностях его речи и голоса, а это, в свою очередь, является объективной основой для адекватного субъективного восприятия говорящего слушателем

2.7. Особенности психофизиологических механизмов восприятия невербальной информации.

Одна из важнейших задач современной психологической науки — исследование механизмов выделения и обработки мозгом человека речевой информации. В предыдущем разделе показано, что акустические свойства (носители) вербальной и невербальной информации существенно различны. Столь же существенно различаются и психофизиологические механизмы мозга, обеспечивающие декодирование (т. е. выделение из акустического сигнала) вербальной и невербальной информации речи.

Сложность проблемы состоит в том, что такая существенная акустическая характеристика речи как спектр, содержит одновременно как вербальную (фонетическую), так и невербальную (тембр голоса) информацию. Каким образом мозг разделяет то и другое? Выдвинута гипотеза, что данное разделение возможно благодаря реализуемым мозгом человека двум принципам (механизмам) обработки речевой информации, каждый из которых соответствует правому или левому полушарию мозга (Восприятие речи, Морозов и др., 1988). Первый механизм характеризуется тем, что мозг производит детальный посегментный (пофонемный) анализ временной последовательности речевых звуков подобно тому, как обучающийся речи ребенок составляет слово из кубиков с изображением букв. Это характерно для левого полушария мозга. Второй механизм заключается в интегральной целостной оценке речевых единиц (паттернов), например, целых слов, и сравнении их с хранящимися в памяти эталонами звучания тембральных, интонационных, ритмических и других характеристик речи (правополушарный принцип обработки речевой информации).

Гипотезу подтверждают проведенные разными авторами исследования, в частности — опыты по восприятию человеком эмоциональной, индивидуально-личностной и других видов невербальной экстралингвистической информации речи в условиях ее инвертированного во времени звучания. Последнее достигалось путем проигрывания магнитофонной ленты с записью речи в обратном направлении. Данный способ был описан еще А. Молем (Моль, 1966), для разделения семантической и эстетической (по его терминологии) информации. Однако Молем не был проведен анализ возможностей мозга по восприятию разных видов невербальной информации в инвертированной речи, равно как и не обсуждены возможные мозговые механизмы такого рода восприятия.

Гипотеза. Если два вышеописанных принципа обработки мозгом речевой информации действительно существуют, то следует ожидать, что временное инвертирование, нарушающее микродинамику формантной структуры речевого сигнала и, вследствие этого, разрушающее фонетический речевой код, не сможет сколько-нибудь существенно отрицательно сказаться на идентификации человеком эмоций, индивидуально-личностной и других видов невербальной информации. По крайней мере это можно ожидать в той степени, в какой сохраняются интегральные спектральные характеристики любого звука, содержащего невербальную информацию при его инвертировании во времени. Последнее утверждение (об идентичности прямых и обратных интегральных спектров) вытекает из физико-математического описания спектра и подтверждается специально проведенными экспериментами.

Полученные за последние годы экспериментальные результаты показали, что такие виды невербальной информации, как информация о поле, возрасте, росте, весе говорящего достаточно адекватно (хотя и с несколько большей ошибкой при инверсии), воспринимаются аудиторами при прослушивании как нормальной, так и инвертированной речи. Столь же эффективным является узнавание знакомых по их инвертированной речи (Пашина, Морозов, 1989). Наконец, эмоциональное содержание инвертированной речи становится также вполне доступным слушателям (Морозов, 1989,1991; Пашина, 1991).

Таким образом, при инверсии речи человек оказывается неспособным осознать ее лингвистический смысл при практически полной сохранности адекватного восприятия ее экстралингвистических составляющих — эмоциональной окрашенности, с возможностью идентификации характера разных эмоций (радость, горе, гнев, страх, нейтральное состояние), личности говорящего, а также пола, возраста, роста, веса. Эти результаты в общем виде являются дополнительным свидетельством (в ряду других научных аргументов) в пользу принципиальных различий между собственно речевым и невербальными каналами в системе речевого общения. В частности, эти данные являются отражением разных принципов кодирования (и декодирования) фонетической и экстралингвистической информации мозгом человека.

В свете высказанной гипотезы результаты работы свидетельствуют о принципиально важной роли для реализации механизма вербального кодирования знака временной перспективы акустической реализации речевого сигнала, нарушение которой при инверсии приводит к изменению на противоположный знак всех направлений движения формантных максимумов по частотной шкале динамических спектров указанных сигналов. Это и приводит к разрушению усвоенного человеком в процессе его жизненного опыта языкового кода и, соответственно, к непониманию речи, точнее — к отсутствию сознательного восприятия смысларечи4

Нечувствительность психологического механизма невербального кодирования к указанным нарушениям временной микроструктуры речевого сигнала можно объяснить тем, что в основе данного механизма (реализуемого в работе правого полушария головного мозга) лежат иные принципы, в частности, — принцип оценки интегральной среднестатистической картины (акустической макроструктуры) речевого сигнала, поскольку данные интегральные макроструктуры — спектральные, звуковысотные и темпо-ритмические (полученные за период в сотни и тысячи миллисекунд) — не изменяются при инвертировании. В оценке этих интегральных макроструктур речевого канала мозг использует принцип накопления, интегрирования, вероятностного прогнозирования и сравнения с эталонными паттернами аналогичных интегральных макроструктур.

4 Последнее уточнение существенно, поскольку показана возможность восприятия вербальной информации инвертированной речи на неосознанном уровне, а при определенной тренировке — и на уровне сознания (Морозов, 1992).

5 Важно отметить, что взаимодействие этих двух механизмов (реализуемых в параллельной работе двух полушарий головного мозга) обеспечивает высокую надежность и адекватность восприятия человеком смысла речевого высказывания. Поэтому не случайно «двух-полушарный принцип» параллельной обработки мозгом речевой информации уже находит применение в разработке систем автоматического распознавания речи (Ли, 1983; Морозов, 1989).

2.8. Модель двухканальной структуры речевой коммуникации

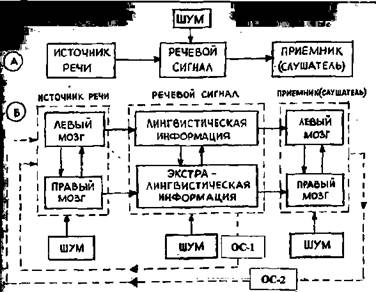

Согласно получившей широкое распространение схемы К Шеннона (1983) (см. рис. 7, позиция А), любая система коммуникации, в том числе и рассматриваемая нами невербальная экстралингвистическая, представляет собой взаимодействие трех основных частей: 1) источника информации, в данном случае — говорящего человека, генерирующего и передающего эту информацию, 2) сигнала, несущего информацию в закодированной определенным образом форме (в данном случае в форме акустических особенностей речи и голоса) и 3) приемника, обладающего свойством декодировать указанную информацию, в данном случае — слуховой системы, мозга и психики субъекта восприятия (слушателя). В свете системного подхода ни одна из этих трех составных частей, взятая в изолированном виде, не может быть понята и объяснена даже при самом тщательном изучении. Более того, каждая из трех составных частей в изолированном виде теряет всякий смысл, как бессмыслен, например, ключ без замка, или замок без ключа. Каждое звено цепи коммуникации (источник—сигнал — приемник) в силу той же системности характеризуется не только своими собственными свойствами, но и отражает свойства других частей и системы в целом. Поэтому необходимо рассмотрение специфических и общих свойств не только каждой из указанных трех частей невербальной экстралингвистической коммуникационной системы, но и их взаимодействия.

В целом определение этих взаимосвязей дает возможность понять, как тот или иной вид невербальной информации, отражающий то или иное психофизическое состояние человека, через акустику его речи и голоса передается субьекту восприятия и у последнего создается достаточно адекватный образ психофизического состояния говорящего, его отношения к предмету разговора, слушателю, самому себе и, в конечном итоге, существенно скорректированное и уточненное представление о сущности его высказывания.

Система обратных связей

Рис. 7. Традиционная схема коммуникации (А), представляемая одним каналом (по Шеннону, 1983), и схема речевого общения (Б), подчеркивающая его двухканальную природу (по Морозову, 1989).

Приведенная схема Шеннона представляет систему коммуникации как одноканальную (рис. 7 А). Однако, имея в виду сложную вербально-невербальную природу системы речевой коммуникации и целый ряд вышеприведенных принципиальных отличий невербальной коммуникации от собственно речевой — вербальной, общую структуру системы речевой коммуникации следует представить как двухканальную (разумеется, не в технологическом, а в психологическом смысле), т. е. как состоящую из вербального, собственно речевого лингвистического, и невербального экстралингвистического каналов (рис. 7 Б) (Восприятие речи, 1988; Морозов, 1989).

Рассмотренная выше (см. § 2.3) роль функциональной асимметрии мозга человека в переработке вербальной и невербальной информации, проявляется как в процессах восприятия речи и других звуков (у слушателей), так и в механизмах ее формирования (порождения) у говорящего (поющего, музицирующего). Это обстоятельство находи отражение в теоретической модели (см. рис. 7 позиция Б) в виде разделения вербального и невербального каналов не только в среднем звене системы коммуникации (акустический сигнал), но и в начальном (говорящий) и конечном (слушатель) звеньях Таким образом, вербальный (собственно лингвистический) и невербальный (экстралингвистический) каналы оказываются обособленными во всех звеньях цепи речевой коммуникации.

Вместе с тем между вербальным и невербальными каналами имеет место теснейшее взаимодействие и взаимовлияние, что на схеме отмечено вертикальными стрелками. Например, радушные слова, произнесенные язвительным тоном, теряют радушный смысл. Две категории обратных связей (ОС) на схеме обозначают: ОС-1 — систему собственно сенсорного самоконтроля говорящим процессов образования его речи, и ОС-2 — контроля говорящим результатов воздействия его речи на слушателя.

В рамках невербального канала, функционирующего в системе речевого общения, слушателю передается акустическим путем до десяти основных категорий информации о говорящем вне зависимости от того, что говорит человек (индивидуально-личностная, эстетическая, эмоциональная, психологическая, социально-иерархическая, возрастная, половая, медицинская, пространственная и др.), включая сотни разновидностей этих категорий. Краткие характеристики указанных видов невербальной информации и связанные с ними аспекты исследований НК представлены в следующем разделе.

Часть III. Виды невербальной информации и особенности их восприятия

Голос... это то, чего не подделаешь! Это—сама душа, вернее говорящая о сокровищнице сердца, о характере, чем взгляд, чем улыбка. Все поддельно, кроме голоса

Верь в звук слов: Смысл тайн - в них...

В. Брюсов

В системе речевого общения можно выделить до девяти видов невербальной информации (НИ), передаваемой особенностями звукопроизношения, т. е. средствами фонации: 1) эмоциональная, 2) эстетическая, 3) индивидуально-личностная, 4) биофизическая, 5) социально-групповая, 6) психологическая, 7) пространственная, 8) медицинская, наконец, 9) информация о физических помехах, сопровождающих процесс речевого общения. Эти виды НИ практически могут быть переданы и средствами кинесики, разумеется с учетом специфики зрительного информационного канала. Каждый из перечисленных девяти видов НИ можно условно разделить на значительное число подвидов, так что в целом можно насчитать сотни разновидностей невербальной информации, характеризуемой ахлветствующим числом словесных определений и характеристик. Рассмотрим кратко виды НИ, передаваемые особенностями звукопроизношения, т. е. средствами фонации.

3.1. Эмоциональная информация

Эмоциональная информация, характеризующая эмоциональное состояние индивида в процессе общения (радость, печаль, гнев, страх, удивление, различные сложные чувства) является одной из важнейших. писал: «Для подлинного понимания не только текста речи, но и говорящего, не только абстрактного «словарного» значения его слов, но и того смысла, который они приобретают в речи данного человека в данной ситуации очень существенно понимание эмоционально-выразительного подтекста, а не только текста» (Рубинштейн, 1976).

Следует различать направленность эмоциональной экспрессивности говорящего: а) на партнера (партнеров) по общению, б) на предмет разговора, в) на самого себя, что, естественно, предполагает совершенно различный психологический характер воздействия выражаемой эмоции на коммуниканта и соответственно его реакцию. Восприятие эмоциональной информации зависит от степени выраженности эмоции в голосе и ее вида. Исследования показали большую надежность адекватного восприятия таких эмоций, как гнев и страх по сравнению с эмоцией радости. С эволюционно-историческои точки зрения это можно объяснить большей социально-биологической значимостью эмоций гнева и страха (как сигналов угрозы и опасности) по сравнению с эмоцией радости (как сигнала комфорта и удовольствия). С акустической точки зрения эмоции гнева и страха закодированы более выразительными и надежными средствами, чем эмоция радости (Морозов, 1977). Существенно различны индивидуальные способности людей к восприятию эмоциональной информации.

3.2. Эмоциональный слух.

Для характеристики эмоциональной импрессивности, т. е. способности человека к адекватному восприятию эмоциональной информации предложено понятие эмоциональный слух (Морозов, 1985, 1988, 1991, 1993, 1994). Если фонетический речевой слух обеспечивает способность человека воспринимать вербальное смысловое содержание речи, то эмоциональный слух (ЭС) — это способность к определению эмоционального состояния говорящего по звуку его голоса. В музыкальном искусстве ЭС — это способность к адекватному восприятию и интерпретации тонких эмоциональных оттенков музыкальных звуков.

В теоретическом плане ЭС определен как сенсорно-перцептивная часть системы невербальной коммуникации, специализированная к адекватной оценке эмоциональной информации в звуковой форме. В отличие от речевого слуха, центр которого расположен в левой височной зоне мозга (центр Вернике), центр эмоционального слуха расположен в правой височной области. Нарушение этой зоны (например, при инсульте и др.) приводит к неспособности адекватно воспринимать и узнавать знакомые мелодии, голоса, эмоциональную интонацию речи (Балонов, Деглин, 1976; Бару, 1977).

3.2.1. Тест на эмоциональный слух.

Для оценки индивидуальных и типологических различий среди людей по степени развитости ЭС разработаны автором специальные психоакустические тесты, представляющие собой наборы эмоционально окрашенных фрагментов звуковой речи, пения, музыки, полученные с участием профессиональных актеров, певцов, музыкантов (Морозов, 1985, 1991, 1993, 1904; Morozov, 1996; Морозов, Жданов, Фетисова, 1991; Морозов, Кузнецов, Сафонова, 1994; Фетисова, 1991,1994; Серебрякова, 1994,1995 и др.).

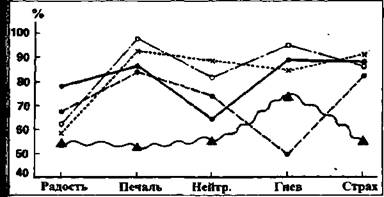

Рис. 8. Язык эмоций независим от смысла слова. Одним из доказательств этого является способность человека — актера, певца, музыканта — выразить эмоции при произнесении (или пении) не только фразы со словами, но вокализации ее без слов (вокализ на мелодию фразы «Спи дитя мое»), при пении одной гласной на одной ноте и даже при помощи звука скрипки. В последнем случае скрипачу давалось задание выразить радость, гнев, страх и т. д. при игре отрывка из Рондо капприччиозо Сен-Санса. По вертикальной шкале — вероятность правильного восприятия слушателями разных эмоций (%) (По Морозов, 1989).

Рис. 9. Эмоциональный слух - способность воспринимать эмоциональные оттенки чужого голоса - неодинаков у разных людей. Высота масштабных столбиков на графике показывает вероятность правильного определения характера выражаемой голосом эмоции. Категории слушателей обозначены цифрами: 1 — школьники 1-го класса; 2 — школьники 2-го класса; 3 — взрослые; 4 — школьники 5-го класса; 5 — ученики начальных классов детской музыкальной школы; 6 — вокальный ансамбль «Тоника»; 7— студенты-вокалисты консерватории. Штриховыми линиями обозначены «лимиты» - пределы индивидуальных различий среди слушателей каждой категории (По Морозов, 1983).

Процедура исследования позволяет с достаточно высокой степенью объективности выявить способность любого человека к адекватному восприятию эмоциональной интонации и количественно оценить эту способность в баллах, точнее, в процентах правильной идентификации всех прослушанных индивидом эмоционально окрашенных фрагментов речи, пения, музыки. Преимущество подобных невербальных тестов над вербальными тестами-опросниками, доминирующими в психологической науке, состоит в том, что с их помощью можно получить более адекватные оценки способностей и свойств обследуемых людей, в частности, их эмоционально-эстетического восприятия.

Среднестатистический нормальный индивид обладает эмоциональным слухом на 60-70 баллов. Но встречаются люди с эмоциональным слухом всего лишь на 10-20 баллов, что можно характеризовать как эмоциональную тугоухость или даже глухоту, обнаруженную, в частности, у детей, воспитывающихся без родителей в детском доме (по исследованию , 1991), у лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией (по исследованию , 1995). С другой стороны, имеются обладатели сверхвысокого эмоционального слуха (до 90-95 баллов) среди музыкантов, дирижеров хоров, вокалистов, ведущих артистов балета (Фетисова, 1991). Дети 1-2 классов общеобразовательной школы имеют эмоциональный слух от 26% до 73%, в среднем 45-60% (баллов).

Исследования показали статистически надежную корреляцию ЭС с такой психологической характеристикой как эмпатия (тестируемой по опроснику Меграбяна), высокую повторяемость результатов тестирования аналогичных возрастных и профессиональных групп людей (Морозов, 1994), что свидетельствует о валидности и прогностичности теста на ЭС.

3.2.2. Исследования эмоционального слуха у «художников» и «мыслителей».

Были проведены сравнительные исследования особенностей восприятия эмоциональной информации речи (как важнейшей составляющей невербальных средств общения) у людей, принадлежащих к двум различным категориям (по критерию художественный— мыслительный типы): а) абитуриентов Московской государственной консерватории 1997г., (91 чел.— «художники») и б) студентов Московского государственного социального университета), (39 чел. -«мыслители»).

Способность к восприятию эмоциональной информации речи исследовалась с применением разработанного автором теста на эмоциональный слух (см. § 3.2.1.).

Сравнительные уровни эмоционального слуха (%) «художников» и «мыслителей» при восприятии разных эмоций

Категория обследован

ттых

Среда

М,%

ЭС к восприятию разных эмоций, %

радост ь

печаль

гнев

страх

Нейтр

к-т вар.%

АбитМГК

73.4

83.3

63.9

69.2

68.9

733

7.2

Студ МГСУ

678

795

645

53 8

624

752

136

Разница

56

4.4

-06

15.4

6.5

4.1

---

В результате было установлено:

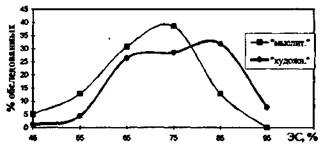

- Представители художественного типа личности - абитуриенты МГТС — имеют в целом более высокий эмоциональный слух (73,4±3,85) по сравнению с представителями мыслительного типа— студентами МГСУ (66,1 Н2 8).

Различие статистически достоверно при вероятности нуль-гипотезы по критерию СгьюденгарО,04.

- Гистограмма распределения числа обследованных респондентов как функция уровня адекватности восприятия эмоционального контекста речи (ЭС) у «художников» существенно сдвинута в сторону более высоких уровней ЭС (см. рис. 10). Анализ гистограммы показывает, что общее число «художников» с высоким ЭС (свыше 80%) составляет 39,6% от численности всего коллектива, а этот же показатель у «мыслителей» равен всего лишь 12,8%, т. е. на 26,8% меньше, чем у представителей художественного типа Вместе с тем в коллективе «мыслителей» число лиц с низким ЭС (ниже 60%) составляет 17,9%, а у «художников» всего — 5,5%.

Рис. 10. Сравнительные гистограммы распределения числа обследованных (в %) «художников» и «мыслителей» по уровням эмоционального слуха (ЭС, %)

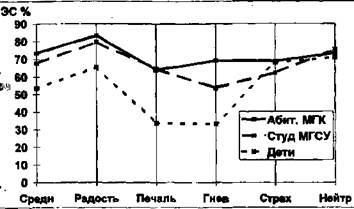

Существенные различия между «художниками» и «мыслителями» обнаруживается и при сопоставлении профилей ЭС, т. е. особенностей восприятия различных эмоциональных контекстов речи (см. табл.). Как показал анализ, у представителей художественного типа наблюдаются более высокие уровни восприятия отдельных эмоций (радость, печаль, гнев, страх, нейтраль) и в целом меньшая неравномерность профилей ЭС (коэффициент вариативности 7,2%), т. е. почти в два раза меньше, чем у «мыслителей» (13,6%). У представителей мыслительного типа оказывается сильно заниженной чувствительность к восприятию «гнева» (53,8%) по сравнению с «художниками» (69,2%); в целом на 15,4% ниже, что и приводит к значительному увеличению коэффициента вариативности восприятия разных эмоциональных красок (13,6%).

Таким образом, в целом представители художественного типа личности отличаются от мыслительного более высокой эмоциональной импрессивностью (высоким уровнем ЭС) и большей адекватностью восприятия разных эмоциональных контекстов речи. Введённый нами новый показатель ЭС — коэффициент вариативности (б/М*100%) уровня восприятия разных эмоций — может быть использован в комплексе с другими показателями в качестве одного из критериев принадлежности респондента к художественному типу личности, что немаловажно при профотборе и социальной профориентации людей.

3.2.3. Об особенностях восприятия гнева.

Немаловажная особенность — значительное снижение адекватности восприятия интонации гнева, а также печали -оказалась характерной в той или иной степени для всех обследованных молодежных коллектиюв, включая детей начальных классов. Феномен объяснен адаптацией сенсорно-перцептивной сферы современного человека к доминирующей в акустической среде агрессивно-гневной мелодике речи и музыки. В результате человек перестает адекватно реагировать на интонации гнева, раздражения, страха, принимая их за норму.

Рис. 11. Сравнительные уровни эмоционального слуха (%) при восприятии разных эмоций у студентов и школьников.

Данное явление можно рассматривать как своего рода защитную реакцию психики, на постоянно действующий негативно-эмоциональный стрессирующий фактор. Таким образом, происходит деформация эмоционально-эстетического эталона слухового восприятия людей, т. е. смещение нормы в сторону гнева и печали (и нередко - страха) и как следствие агрессивности звуковой среды, окружающей современного человека (в голосах людей, а также в средствах массовой коммуникации - радио и ТВ).

Нарушение эмоциональной сферы не ограничивается сенсорной областью, но сочетается с усилением агрессивной составляющей поведения - доминированием в межличностных отношениях эмоционально-негативных речевых и поведенческих реакций, которые также приобретают характер нормы (грубость, сквернословие, взаимная неприязнь, непорядочность поведения и т. п.).

В одном из номеров журнала «За рубежом» (1-6 ноября 1996 г.) опубликована статья «Ох уж, эти невежливые американцы», о грубости, доходящей до цинизма и хамства — вплоть до нецензурной брани и прочих непристойностей в средствах массовой информации США (по материалам «Ю. С Ньюс энд уорлд рипорт», Вашингтон). Любопытно, что в результате социологического опроса основную ответственность за это большинство американцев возлагает на., рок-музыку (67%), в меньшей степени на радиоинтервью (52%) и школы (34%). Теодор Рузвельт— 26-й президент США — оставил соотечественникам такой завет: «Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно — значит вырастить угрозу для общества». Похоже, что Америка забыла это предостережение.

Положение с грубостью у нас в России сегодня не лучше, если не сказать хуже, а «крутой» рок не уступает американскому.

В этой связи роль агрессивно-гневных интонаций в современной повсюду звучащей поп - и рок-музыке (не говоря уже о жестокостях в фильмах, заполнивших телеэфир) представляется отнюдь не малозначительной. Об этом же свидетельствуют специально проведенные исследования (Новицкая, 1984; Гребенникова и др., 1995; Костриков, 1996; Морозов, 1997).

3.3. Эстетическая информация.

Словесные определения эстетической информации речи и голоса носят оценочный характер: нравится-не нравится, приятный-неприятный, нежный-грубый, чистый-хриплый и т. п. Важнейшей особенностью эстетической информации является ее образность и метафоричность. Эстетические характеристики голоса как акустического явления не ограничиваются чисто акустическими определениями (звонкий-глухой, высокий-низкий), но заимствуются из области других сенсорных ощущений, например, зрительных (яркий-тусклый, светлый-темный), кожно-тактильньк (мягкий-жесткий, теплый-холодный), или мышечных (легкий-тяжелый) и даже вкусовых (голос бывает сладкий, кислый, с горечью) и т. п., а также характеризуют физиологические особенности образования звука в голосовом аппарате человека (грудной, горловой, носовой, напряженный, свободный, вялый) и даже состояние здоровья (болезненный), утомления (усталый) и т. п. К тому же слушатели способны наделить голос даже нравственными категориями, например, назвать звук «благородным». Это относится скорее к человеку — обладателю голоса, но такая категория — благородный звук — бытует и у инструменталистов, например, скрипачей, пианистов, трубачей и др.

Эстетическая информация принадлежит к числу наименее исследованных и вместе с тем несомненно значимых психологических характеристик человека С лингвистической точки зрения не важно, каким тембром голоса произнесена та или иная фраза. Однако психологическое ее воздействие существенно зависит от эстетических характеристик голоса. Это определяется сформированными у людей стереотипами психологического восприятия говорящего: слушатели склонны приписывать большие достоинства людям с эстетически совершенно звучащей речью (приятный тембр, интонации и т. п.) по сравнению с несовершенной речью. Специально проведенные сравнительные экспериментальные исследования магнитофонных записей речи группы драматических артистов, обладающих эстетически совершенными речевыми качествами и группы бизнесменов, речь когорьк была оценена эстетически более низкими баллами, показали, что слушатели статистически достоверно приписывают обладателям красивой речи не только высокие интеллектуально-эстетические и психологические качества (симпатичность, интеллигентность, образованность, доброжелательность, великодушие, чувство собственного достоинства), но и значительно более высокие деловые и партнерские качества (компетентность, надежность, инициативность, энергичность, уверенность, заинтересованность), а также — лучшее состояние здоровья (Морозов, 1995а). (см. также § 3.12 «Психологический портрет человека по невербальным особенностям его голоса»).

Приведенные результаты находят подтверждение в исследованиях американских и немецких психологов, показавших, что люди склонны наделять большими достоинствами внешне более красивых и симпатичных людей по сравнению с менее красивыми; красивым оказывается больше доверия, уважения, естественно, симпатии, им чаще склонны прощать экстравагантное поведение, супружескую неверность, у красивых — более высокая зарплата, успешное продвижение по службе, суды чаще выносят им оправдательные приговоры и т. п. (Красота и успех, 1995).

3.4. Эмоционально-эстетическая информация как категория искусства.

Эстетическая информация, близкая по своей природе к эмоциональной и потому нередко объединяемая под термином эмоционально-эстетическая, играет особо важную роль в различньк видах изобразительного искусства (живопись, скульптура и др.), а также сценического (драматического, вокального, музыкального, инструментального). Так, например, в вокальном искусстве различные типы певческих голосов: бас, баритон, тенор, сопрано, меццо-сопрано, контральто—являются по сути дела эстетическими категориями с определенными звуковысотными и тембровыми характеристиками, обеспечивающими создание определенных сценических образов музыкально-художественных произведений, характеризующихся яркой индивидуальностью. По критериям эмоционально-эстетической информации различаются также разные жанры и виды вокально-музыкального искусства (академическое, оперно-концертное, эстрадное, церковное, хоровое, сольное, ансамблевое пение и т. п.).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |