Геоэкологические исследования в условиях засушливого климата имеют ряд специфических особенностей, обусловленных природной ограниченностью водных ресурсов, высокой температурой воздуха, слабым развитием почвенно-растительного покрова и высокой чувствительностью экосистем к антропогенному воздействию.

Во-первых, ключевое значение приобретает изучение водного баланса территорий, включая поверхностные и подземные воды. Засушливые районы характеризуются неустойчивым и дефицитным водоснабжением, поэтому мониторинг количества и качества водных ресурсов, а также процессов их инфильтрации, испарения и трансграничного переноса имеет первостепенное значение.

Во-вторых, в условиях аридного климата геоэкологические исследования направлены на анализ процессов опустынивания и деградации земель. Эти процессы требуют детального картографирования, дистанционного зондирования, а также пространственно-временного анализа изменений ландшафтов. Особое внимание уделяется идентификации факторов деградации, таких как чрезмерный выпас, нерациональное орошение и нарушение естественных водотоков.

Третьей особенностью является необходимость комплексного подхода с учётом взаимодействия литогенных, климатических, биологических и антропогенных факторов. Исследования проводятся с использованием методов геоинформационного моделирования, спутникового мониторинга, а также полевых наблюдений и лабораторного анализа образцов почв, воды и растительности.

Четвёртый аспект — уязвимость биологических систем в засушливых условиях. Экологические исследования включают оценку биоразнообразия, анализ устойчивости экосистем к экстремальным климатическим условиям и их способности к восстановлению после нарушений. Особое внимание уделяется охраняемым природным территориям и редким видам, как индикаторам состояния окружающей среды.

Кроме того, в аридных зонах необходимо учитывать социально-экономический аспект геоэкологических исследований. Здесь особенно важно анализировать влияние хозяйственной деятельности (земледелие, добыча ресурсов, строительство) на состояние окружающей среды и вырабатывать рекомендации по устойчивому природопользованию с учётом ограниченности ресурсов и потребностей местного населения.

Геоэкологический анализ воздействия загрязнения на биоценозы

Геоэкология рассматривает воздействие загрязняющих факторов на биоценозы через комплексный анализ взаимодействия живых организмов с абиотическими компонентами среды — воздухом, водой, почвой и ландшафтом. Основной целью является выявление изменений в структуре, функции и динамике сообществ под влиянием антропогенных загрязнений.

Процесс анализа включает несколько этапов:

-

Идентификация источников загрязнения и факторов воздействия. Определяются типы загрязнителей (химические, физические, биологические), их концентрации и распространение в экосистеме.

-

Мониторинг состояния абиотических компонентов. Измеряются показатели качества воздуха, воды, почвы (токсичность, концентрации тяжелых металлов, органических соединений, радионуклидов и др.), а также изменения в физических свойствах среды (температура, влажность, кислотность).

-

Оценка биоаккумуляции и биомагнификации. Изучается накопление токсичных веществ в организмах разных трофических уровней, что позволяет определить степень загрязнения на биохимическом и физиологическом уровнях.

-

Исследование структурных изменений биоценозов. Проводится анализ видового состава, численности и биомассы, выявляются изменения в биоразнообразии, нарушениях пищевых цепей и соотношении видов (например, увеличение устойчивых к загрязнению форм и снижение чувствительных).

-

Функциональный анализ. Оценивается изменение экосистемных функций — продуктивности, разложения органики, круговорота веществ, устойчивости к стрессам и восстановительной способности биоценозов.

-

Прогнозирование и моделирование. Используются математические и геоинформационные модели для оценки долгосрочных последствий загрязнений и разработки мер по снижению негативного воздействия.

-

Сравнительный анализ. Сравниваются загрязнённые и контрольные участки для выявления антропогенных эффектов, а также динамика изменений во времени.

Таким образом, геоэкологический подход обеспечивает системное понимание воздействия загрязнения на биоценозы, выявляя не только непосредственные токсические эффекты, но и сложные изменения экосистемных процессов и устойчивости.

Программа занятий по изучению геоэкологических аспектов охраны природных ресурсов

-

Введение в геоэкологию и охрану природных ресурсов

-

Определение и предмет геоэкологии.

-

Взаимосвязь геоэкологических процессов с охраной природных ресурсов.

-

Проблемы устойчивого использования природных ресурсов.

-

-

Основы геоэкологического анализа

-

Принципы и методы геоэкологического анализа.

-

Инструменты географической информационной системы (ГИС) в геоэкологии.

-

Моделирование природных процессов для оценки воздействия на экологические системы.

-

-

Природные ресурсы: виды и особенности

-

Классификация природных ресурсов: возобновляемые и невозобновляемые.

-

Геоэкологические характеристики основных типов природных ресурсов: водные, лесные, минеральные.

-

Роль биологического разнообразия в устойчивости экосистем.

-

-

Геоэкологическое воздействие хозяйственной деятельности

-

Влияние сельского хозяйства на экологические системы: почвенная эрозия, химическое загрязнение.

-

Геоэкологическое воздействие промышленности: добыча полезных ископаемых, химическое производство, энергетика.

-

Воздействие строительства и транспортной инфраструктуры на природные ресурсы.

-

-

Мониторинг природных ресурсов и оценка состояния экосистем

-

Методы мониторинга природных ресурсов.

-

Использование дистанционного зондирования Земли для оценки состояния экосистем.

-

Оценка воздействия антропогенных факторов на природные ресурсы.

-

-

Проблемы и методы охраны природных ресурсов

-

Стратегии охраны природы: природоохранные зоны, национальные парки, заповедники.

-

Оценка экологических рисков и разработка мероприятий по их минимизации.

-

Методы восстановления экосистем: рекультивация, восстановление биологического разнообразия.

-

-

Законодательство в области охраны природных ресурсов

-

Основные международные соглашения по охране природных ресурсов.

-

Российское законодательство в области охраны природы.

-

Проблемы и вызовы в правовом регулировании охраны природных ресурсов.

-

-

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

-

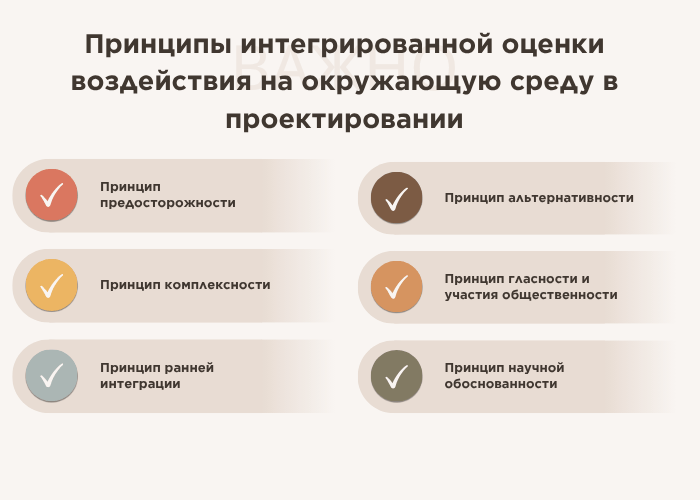

Принципы экологической экспертизы.

-

Процесс ОВОС: цели, задачи, этапы.

-

Методы оценки и минимизации воздействия хозяйственной деятельности.

-

-

Инновационные подходы в охране природных ресурсов

-

Экологические технологии и их применение в охране природных ресурсов.

-

Зеленая экономика и устойчивое развитие.

-

Применение возобновляемых источников энергии для сохранения природных ресурсов.

-

-

Практическая часть: разработка проектов охраны природных ресурсов

-

Создание проектов по охране экосистем в условиях антропогенного воздействия.

-

Применение ГИС в разработке экологически безопасных решений.

-

Презентация проектов и их защита.

-

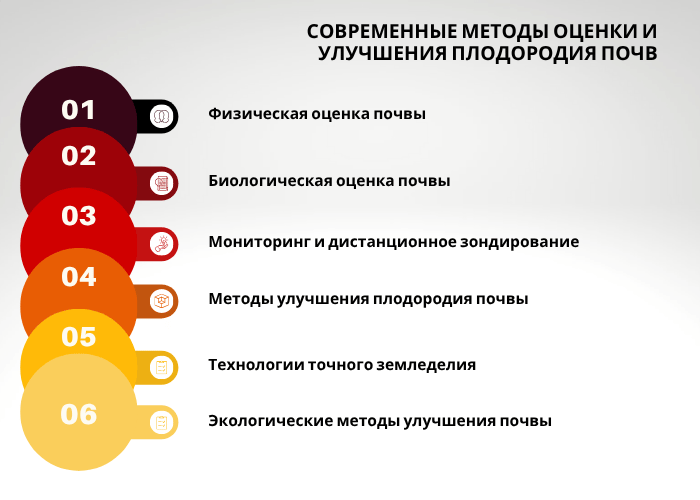

Методы оценки состояния почв в геоэкологии

В геоэкологии для оценки состояния почв применяются различные методы, которые позволяют комплексно анализировать их физико-химические, биологические и антропогенные характеристики. Ключевыми из них являются:

-

Полевая оценка и инвентаризация почв. Этот метод включает в себя визуальную оценку состояния почвы, определение её текстуры, структуры, плотности и других видимых признаков деградации. Полевая работа также включает сбор проб для лабораторных исследований.

-

Лабораторный анализ почв. Включает в себя химический анализ почвы на содержание основных макро- и микроэлементов, pH, уровень органического углерода, солёность, влажность и другие показатели. Лабораторные исследования позволяют точно определить химические и физические параметры, необходимые для оценки её состояния.

-

Дистанционное зондирование. Использование спутниковых и аэросъёмочных данных для оценки состояния почв на больших территориях. Современные технологии дистанционного зондирования позволяют выявить изменения в структуре почвы, её влажности, а также следы деградации, эрозии или загрязнения. Методы спектрального анализа помогают различать типы почв и уровень их загрязненности.

-

Геоэкологический картографический анализ. На основе анализа карт и спутниковых снимков составляются геоэкологические карты, которые позволяют оценить состояние почв на больших территориях. Карты отражают различные параметры: уровень загрязненности, эрозию, солончакование, кислотность и другие показатели.

-

Биологические методы. Оценка биоценозов почвы и её микробиологической активности помогает определить степень здоровья экосистемы почвы. Для этого проводят исследования на наличие и количество почвенных микроорганизмов, червей и других биологических индикаторов. Состояние почвы также оценивается по её способности поддерживать разнообразие живых существ.

-

Моделирование почвенных процессов. Для оценки состояния почвы могут использоваться компьютерные модели, которые прогнозируют её развитие и изменение в зависимости от факторов, таких как климат, антропогенная нагрузка и другие. Эти методы помогают предсказать, как будут изменяться свойства почвы при различных сценариях воздействия.

-

Интегрированные индексы качества почвы. Система индексов, учитывающих совокупность показателей качества почвы, таких как содержание органических веществ, степень эрозии, загрязнение тяжёлыми металлами, солёность и другие. Этот метод позволяет дать комплексную оценку состояния почвы и её устойчивости к внешним воздействиям.

Использование этих методов в совокупности даёт объективную картину состояния почв на разных уровнях и позволяет принять эффективные меры по их защите и восстановлению.

Влияние транспортных систем на геоэкологическую обстановку

Транспортные системы, включая автомобильный, железнодорожный, авиационный и морской транспорт, оказывают значительное влияние на геоэкологическую обстановку, поскольку они являются основными источниками загрязнения окружающей среды, изменяют ландшафт, влияют на биосферу и климат.

-

Загрязнение воздуха. Транспорт является одним из ведущих источников выбросов в атмосферу, включая углекислый газ (CO2), оксиды азота (NOx), углеводороды, угарный газ (CO) и твердые частицы. Эти загрязнители способствуют образованию смога, ухудшают качество воздуха, приводят к ухудшению здоровья населения, увеличивают заболеваемость дыхательных заболеваний, а также способствуют глобальному потеплению. Загрязнение воздуха, связанное с транспортом, также влияет на экосистемы, вызывая изменения в составе флоры и фауны, особенно в городских и пригородных зонах.

-

Загрязнение водных ресурсов. Транспортные системы, особенно морской и речной транспорт, приводят к загрязнению водоемов нефтяными продуктами, тяжелыми металлами, а также различными химикатами, которые используются в процессе эксплуатации и ремонта транспортных средств. Эти загрязнители оказывают долгосрочное воздействие на водные экосистемы, нанося ущерб флоре и фауне, а также ухудшая качество водных ресурсов для использования человеком.

-

Шумовое загрязнение. Транспорт является важным источником шумового загрязнения, что влияет на экосистемы и человека. Шум, исходящий от транспорта, может воздействовать на животных, нарушая их миграцию, репродуктивные процессы и пищевое поведение. У людей шум может вызывать стресс, бессонницу и другие заболевания, связанные с нервной системой.

-

Фрагментация экосистем и изменения ландшафта. Развитие транспортной инфраструктуры приводит к фрагментации природных экосистем, нарушая связи между различными биотопами. Это может препятствовать миграции видов, снижая их популяции и разнообразие. Транспортные пути часто пересекают природные зоны, изменяя структуру ландшафта и нарушая гидрологический режим, что может привести к эрозии почвы, изменению водообмена и ухудшению условий для многих видов животных и растений.

-

Воздействие на климат. Транспортные системы, в частности автомобильный и авиационный транспорт, способствуют выбросу парниковых газов, которые являются одной из основных причин глобального изменения климата. Увеличение концентрации углекислого газа, метана и других парниковых газов в атмосфере ведет к повышению температуры Земли, изменению погодных условий и экстремальным климатическим явлениям, что, в свою очередь, влияет на экосистемы, сельское хозяйство и инфраструктуру.

-

Влияние на почву и растительность. Загрязнение почвы химическими веществами, такими как масла, топлива и химикаты, используемые для обслуживания транспорта, может привести к деградации почвы, снижению её плодородия и ухудшению условий для сельского хозяйства и естественной растительности. Строительство транспортных объектов также нарушает природные почвенные процессы, что может приводить к эрозии и ухудшению качества земель.

-

Технологические и экологические меры. Современные тенденции в разработке транспортных систем направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Внедрение экологически чистых технологий, таких как электрический транспорт, использование альтернативных видов топлива, улучшение качества транспортной инфраструктуры, а также разработка систем управления транспортными потоками, способствуют сокращению выбросов загрязняющих веществ, уменьшению потребления энергии и повышению эффективности транспортных систем.

Таким образом, влияние транспортных систем на геоэкологическую обстановку многоаспектно и многогранно. Оценка этого воздействия требует комплексного подхода, включающего как анализ текущего состояния окружающей среды, так и перспективные исследования в области устойчивого развития транспортных технологий.

Геоэкология в разработке природоохранных мероприятий в сельском хозяйстве

Геоэкология играет важную роль в разработке природоохранных мероприятий в сельском хозяйстве, поскольку позволяет оценить и управлять взаимодействием между природными компонентами (почвой, водными ресурсами, растительным и животным миром) и хозяйственной деятельностью. В этом контексте геоэкология ориентирована на разработку комплексных решений, направленных на сохранение и восстановление экосистемных функций, предотвращение деградации природных ресурсов и минимизацию воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую среду.

Одной из ключевых задач геоэкологии является выявление природных факторов, способствующих или препятствующих устойчивому ведению сельского хозяйства, а также разработка мер по адаптации производственных практик к природным условиям. Это включает в себя анализ таких параметров, как типы почв, рельеф, климатические условия, гидрологические режимы и биоразнообразие, что позволяет прогнозировать возможные негативные последствия хозяйственной деятельности и разрабатывать меры по их предотвращению.

Применение геоэкологии позволяет точно определить наиболее эффективные методы землеведения, учитывая специфику различных природных зон. Например, в районах с эрозийной активностью могут быть рекомендованы способы агролесоводства, построение террас, использование специальных орудий для минимизации эрозии почвы, а также внедрение культур, устойчивых к дефициту влаги.

Кроме того, геоэкологические исследования способствуют оптимизации использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. Через модельные исследования и анализ водного баланса можно точно прогнозировать водообеспечение сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата, предлагая эффективные системы орошения и управления водными ресурсами.

Также геоэкологические подходы активно применяются для разработки мероприятий по восстановлению нарушенных экосистем, таких как деградированные земли или загрязненные водоемы. Геоэкологи используют методы рекультивации, которые включают в себя восстановление плодородия почвы, восстановление растительности и очищение водных ресурсов, что позволяет улучшить условия для сельского хозяйства и восстановить природный баланс.

Важным элементом геоэкологических мероприятий является оценка воздействия сельскохозяйственной деятельности на биоразнообразие. Геоэкология помогает выявить критические зоны, где интенсивное сельское хозяйство может привести к потере видов и разрушению экосистем, предлагая экологически безопасные альтернативы, такие как агроэкосистемы с высокой биологической ценностью, создание защитных лесополос и разнообразных природных комплексов.

Таким образом, геоэкология является основой для разработки научно обоснованных природоохранных мероприятий в сельском хозяйстве, обеспечивая гармоничное сочетание аграрных практик и сохранения природного потенциала.

Роль геоэкологии в управлении природными ресурсами

Геоэкология является важной научной дисциплиной, изучающей взаимодействие природных и антропогенных факторов на земной поверхности и в биосфере. В рамках управления природными ресурсами геоэкология играет ключевую роль в обеспечении устойчивого использования ресурсов и минимизации экологических рисков.

Одной из основных задач геоэкологии является анализ природных процессов и их изменений под воздействием человеческой деятельности. Геоэкологи исследуют территориальные системы, включая их географическое распределение, экосистемные особенности и влияние на природные ресурсы. Этот комплексный подход позволяет не только оценивать текущее состояние ресурсов, но и предсказывать последствия их эксплуатации в будущем.

Геоэкология способствует разработке эффективных методов и стратегий для сохранения и рационального использования природных ресурсов, таких как вода, леса, почвы и минеральные вещества. Например, при анализе водных ресурсов геоэкологические исследования помогают выявить зоны риска для загрязнения водоемов и разработать меры по их защите. Для лесных ресурсов геоэкологи оценивают состояние лесных экосистем и разрабатывают схемы их восстановления и устойчивого использования.

Одним из значимых аспектов является оценка воздействия антропогенных факторов на экосистемы. Геоэкология позволяет выявить зоны деградации, эрозии, опустынивания и другие формы разрушения природных ресурсов, что помогает принимать более обоснованные решения для их восстановления и защиты. Методики геоэкологической оценки позволяют не только прогнозировать изменения в экосистемах, но и разрабатывать модели устойчивого развития, которые включают в себя минимизацию экологических последствий.

В сфере управления природными ресурсами геоэкологические исследования применяются для разработки территориальных планов, зонирования земель и управления экологическими рисками. Это включает в себя как краткосрочные меры по стабилизации ситуации, так и долгосрочные стратегии для сохранения природных ресурсов, что является необходимым условием для устойчивого развития.

Таким образом, геоэкология в управлении природными ресурсами предоставляет методологические и практические инструменты для гармоничного сочетания потребностей человека и сохранения природного баланса. Важно отметить, что эффективность геоэкологических подходов напрямую зависит от комплексного анализа, который включает в себя географические, экологические, экономические и социальные аспекты.

Методы оценки загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах

Основные методы оценки загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах включают в себя комплекс инструментальных, лабораторных и моделирующих подходов, направленных на выявление состава, концентраций и динамики загрязняющих веществ.

-

Пунктовые измерения с использованием стационарных постов наблюдения

Стационарные автоматизированные или ручные посты оснащаются газоанализаторами, пылемерами, спектрометрами и иными датчиками для непрерывного или периодического мониторинга концентраций основных загрязнителей (оксидов азота, серы, угарного газа, летучих органических соединений, твердых частиц). Такие измерения позволяют определить уровни загрязнения в конкретных точках и выявить превышения нормативов. -

Лабораторный химический анализ проб воздуха

Отбор проб воздуха осуществляется с помощью пробоотборников (мембранных фильтров, адсорбентов), которые затем анализируются в лабораториях методами газовой хроматографии, спектрофотометрии, масс-спектрометрии и других высокоточных методах. Данный подход обеспечивает детальный качественный и количественный анализ сложных загрязнителей, в том числе микро- и наночастиц. -

Аэрозольная спектрометрия и микроскопия частиц

Используются для определения размера, морфологии и химического состава твердых частиц в воздухе, что важно для оценки воздействия на здоровье и среды. -

Дистанционные методы мониторинга

Включают лазерные и оптические методы, такие как дифференциальная абсорбционная спектроскопия (DOAS), оптическая эмиссионная спектроскопия и LIDAR. Они позволяют выявлять и оценивать загрязнители на значительном пространственном удалении от источников, обеспечивая пространственное картирование загрязнений. -

Экологическое моделирование распространения загрязнителей

Использование математических моделей (например, Gaussian plume models, CFD-модели) для прогнозирования концентраций загрязняющих веществ с учётом метеоусловий, рельефа и параметров выбросов. Модели помогают оценить влияние отдельных источников и комплексных промышленных зон на качество воздуха. -

Биомониторинг и использование индикаторных видов

Применение живых организмов (растений, лишайников) для выявления и оценки долгосрочного воздействия загрязнителей, что дополняет химический анализ и позволяет выявить биоаккумуляцию вредных веществ. -

Интегральные методы контроля

Использование комбинированных систем мониторинга, которые объединяют данные с нескольких методов для получения наиболее точной и комплексной оценки загрязнения.

Эффективная оценка загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах требует сочетания перечисленных методов с целью получения достоверной информации о состоянии воздушной среды, обеспечения соблюдения нормативных требований и разработки мер по снижению негативного воздействия.

Геоэкологические методы прогнозирования экологических рисков в условиях глобализации

Прогнозирование экологических рисков в условиях глобализации требует применения комплексных геоэкологических методов, позволяющих учитывать как локальные, так и глобальные факторы, влияющие на состояние окружающей среды. Наиболее эффективными подходами являются те, которые обеспечивают интеграцию данных о природных системах, антропогенных воздействиях и климатических изменениях. К таким методам относятся:

-

Географические информационные системы (ГИС)

ГИС позволяют эффективно собирать, обрабатывать и анализировать пространственные данные, что помогает выявить потенциальные экологические риски и прогнозировать изменения в экосистемах. Использование ГИС при моделировании распространения загрязняющих веществ, изменения климата и других факторов является важным инструментом для оценки экологических угроз. Применение многослойных карт и пространственных моделей позволяет в реальном времени оценивать влияние различных факторов на окружающую среду. -

Моделирование экологических процессов

Математическое и статистическое моделирование экологических процессов позволяет прогнозировать развитие экосистем при различных сценариях воздействия внешней среды. С помощью таких моделей можно оценить вероятные изменения в составе биоты, структуре экосистем и интенсивности природных катастроф, таких как наводнения, засухи или лесные пожары, вызванные изменениями климата. -

Дистанционное зондирование Земли

Использование спутниковых данных и других методов дистанционного зондирования позволяет мониторить состояние экосистем в реальном времени, а также анализировать долгосрочные изменения. Эти данные помогают отслеживать вырубку лесов, деградацию почв, изменение растительности, а также воздействие климатических изменений на различные природные зоны. Дистанционное зондирование также дает возможность прогнозировать потенциальные экологические катастрофы, такие как химические разливы или экологические кризисы. -

Интеграция экологических и климатических моделей

В условиях глобализации экологические риски часто связаны с изменениями климата. Модели, которые объединяют экологические и климатические процессы, позволяют прогнозировать влияние глобальных климатических изменений на локальные экосистемы. Такие модели учитывают взаимодействие различных факторов, включая изменения температуры, осадков, уровней воды и другие параметры, которые оказывают влияние на биологические и географические особенности регионов. -

Оценка уязвимости экосистем

Методы оценки уязвимости экосистем помогают идентифицировать наиболее подверженные изменениям регионы и виды. Это включает в себя анализ устойчивости экосистем к изменениям в климате, антропогенным воздействиям, а также оценку их способности восстанавливаться после экологических катастроф. Модели оценки уязвимости учитывают биологические, химические и физические аспекты среды, что позволяет создавать стратегии для минимизации рисков. -

Методы эколого-экономического прогнозирования

Эти методы комбинируют экологические данные с экономическими индикаторами, что позволяет оценить риски для экономики и жизни населения в случае экологических катастроф. Прогнозирование с учетом взаимосвязи экологических и экономических факторов способствует более взвешенному принятии решений по управлению природными ресурсами и минимизации негативных последствий для общества. -

Анализ трендов и использование сценариев будущего

Для прогнозирования экологических рисков важно учитывать глобальные и локальные тренды, такие как рост населения, урбанизация, изменения в потреблении ресурсов и технологические инновации. Разработка различных сценариев развития позволяет предсказать возможные изменения в экосистемах и оценить последствия тех или иных действий в контексте глобальных процессов.

Влияние природных катастроф на экологию

Природные катастрофы, такие как землетрясения и наводнения, оказывают значительное воздействие на экосистемы, изменяя их структуру, функции и динамику. Эти события могут служить как краткосрочными, так и долгосрочными экологическими катализаторами, приводя к изменению видов, миграции животных, трансформации ландшафтов и деградации среды обитания.

Землетрясения вызывают резкие изменения в ландшафтной структуре, включая обрушение горных склонов, образование разломов и изменение течений рек. Эти изменения могут нарушить экосистемы, уничтожив растительность, разрушив местообитания животных и изменив водные пути. Для экосистем с высокой чувствительностью к физическим изменениям, таких как горные или прибрежные, последствия могут быть особенно разрушительными, поскольку многие виды не могут быстро адаптироваться к таким резким переменам. В некоторых случаях разрушение среды обитания может привести к исчезновению видов, которые зависят от специфических экосистемных условий.

Наводнения также имеют глубокое воздействие на экологию. Поглощение больших территорий воды нарушает структуру экосистем, изменяет химические свойства почвы и воды, а также влияет на флору и фауну. Для водных экосистем наводнения могут способствовать миграции видов, например, рыбы могут мигрировать на новые территории в поисках пищи или безопасных мест для размножения. Однако наводнения часто приводят к разрушению мест гнездования птиц и других животных, ухудшают качество воды, увеличивая концентрацию загрязняющих веществ и приводя к гипоксии (нехватке кислорода).

Как землетрясения, так и наводнения могут способствовать распространению инвазивных видов, которые используют освобожденные или измененные территории для колонизации. Эти виды могут угрожать местным экосистемам, вытесняя эндемичные растения и животных и нарушая баланс природных процессов.

Кроме того, природные катастрофы могут влиять на климатические условия в затронутых районах, что создает дополнительные экологические риски. Изменение климата может стать катализатором изменений в биоценозах, способствуя увеличению частоты и интенсивности природных катастроф, что создает порочный круг разрушений.

Таким образом, влияние природных катастроф на экологию является многогранным и комплексным процессом, включающим как непосредственные разрушения, так и долгосрочные изменения в экосистемах, которые требуют мониторинга и внимания для разработки эффективных методов сохранения природы и восстановления после катастроф.

Методы картографирования загрязнения в геоэкологических исследованиях

Картографирование загрязнения в геоэкологических исследованиях представляет собой комплекс методов и технологий, направленных на выявление, количественную и качественную оценку пространственного распределения загрязняющих веществ в природной среде. Основными методами являются:

-

Полевые методы отбора проб и измерений

Включают сбор проб почвы, воды, воздуха, растительности и биологических объектов с заданной сеткой или по градиентам загрязнения. Пробы анализируются с применением химико-аналитических методов для определения концентраций загрязняющих веществ. -

Геостатистический анализ

Используется для обработки пространственных данных и построения интерполяционных карт загрязнения. Основные методы: кригинг, инверсное расстояние, сплайны. Они позволяют оценить распределение загрязнителей с учётом пространственной корреляции между точками измерений. -

Дистанционное зондирование (ДЗЗ)

Использование спутниковых и аэрофотоснимков для выявления аномалий, связанных с загрязнением, например, изменение растительности, водных объектов, поверхности почвы. Методы спектрального анализа, многоспектрального и гиперспектрального сканирования применяются для косвенной оценки загрязнения. -

Геоинформационные системы (ГИС)

Инструмент для интеграции, визуализации и анализа пространственных данных о загрязнении. В ГИС объединяются результаты полевых измерений, геостатистического анализа и данных ДЗЗ, что позволяет создавать многоуровневые карты и модели загрязнённых территорий. -

Моделирование распространения загрязнений

Включает физико-химические и математические модели, прогнозирующие динамику загрязнений в атмосфере, гидросфере и литосфере. Используются для оценки влияния источников загрязнения и разработки мер контроля. -

Методы визуализации и классификации

Использование цветового кодирования, градиентов и изолиний для наглядного отображения уровней загрязнения. Применяются классификационные подходы для разделения территорий по степени риска и типам загрязнений.

Таким образом, комплексное применение данных методов позволяет получить точную пространственную картину загрязнения и принять обоснованные решения по мониторингу и охране окружающей среды.