|

|

|

КАЛУЖСКИЙ ЦЕНТР История развития ВНИИМЭТа |

Калужский центр электронного материаловедения

|

Калужский центр электронного материаловедения |

|

|

|

Трудно представить себе человека, который хоть раз побывал Проходя мимо этого здания сегодня, трудно заметить скром- Характерной особенностью деятельности наших земляков — Ликвидация Калужской губернии в 1929 году, осуществлен- 1 Как источник фактологической информации о развитии ВНИИМЭТа в данном очерке использована вступительная статья , - ва и «История создания и развития к сборнику, посвященному 40-летию института. Однако данный очерк базируется на личных воспоминаниях автора, его оценках и характеризации тех или иных событий и фактов, а также воспоминаниях соратников по многолетней совместной работе. Поэтому автор счел возможным представить его только от своего имени, искренне считая и Евгения Петровича, и Александра Андреевича своими соавторами в соответствующей части очерка. — Ф. Б. |

|

ная вопреки исторической значимости нашего края, еще дальше отбросила его с магистрального пути развития науки. Поэтому поистине историческим событием не только для нашего края, но и для страны в целом стало образование в 1944 году Калужской области. Результат этого шага, по сути дела воссоздания Калужской губернии, оказался впечатляющим: уже к началу 1980-х годов по своему научно-техническому потенциалу область вошла в число лидеров не только Центрального региона, но и страны в целом. И, что не менее важно, она остается в их числе даже в постперестроечный период2, когда финансирование науки уменьшилось в разы и везде произошел значительный отток кадров. Близость к Москве с ее огромным научно-техническим потенциалом, славное историческое прошлое, быстро развивающаяся промышленность, огромная потребность региона в качественной продукции сельского хозяйства и, наконец, особая аура самой калужской земли предопределили уже в первые послевоенные годы стремительное развитие в регионе научных учреждений по самым актуальным для страны направлениям деятельности, в том числе по укреплению её обороноспособности. Следует отметить, что многим вновь создаваемым институтам устанавливался статус «всесоюзных НИИ», определявших их роль как головных в отдельных отраслях промышленности. Это привело к появлению целой плеяды талантливых руководителей научных коллективов, а также молодых ученых, конструкторов, инженеров. Таким центром на территории региона стал ВНИИМЭТ — Всесоюзный научно-исследовательский институт материалов электронной техники Министерства электронной промышленности СССР3. Его начало относится к далекому 1962 году, когда Советом Министров СССР было принято постановление о создании в Государственном комитете по электронной технике целого ряда новых институтов по различным направлениям приборостроения и материаловедения, в том числе ВНИИ материалов электрон- |

|

2 Отметим, что уже в этот период на базе научного потенциала города Обнинска создается первый в России наукоград. Это свидетельствует о признании как выдающегося вклада его институтов в развитие целого ряда областей знаний, так и государственной необходимости их дальнейшей финансовой поддержки. |

|

3 Если быть точным, то отмечаемое в 2004 году 40-летие — это юбилей не , а ВНИИМЭТа, на кадровом и научно-техническом потенциале которого оно было организовано лишь несколько лет назад. |

|

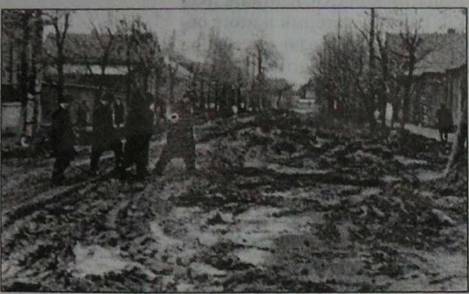

ной техники, в Калуге. Оно было продиктовано необходимостью резкого ускорения развития электронной промышленности как базы для создания изделий радиопромышленности и систем управления в оборонных и других отраслях промышленности. По мере ввода новых институтов в число действующих Госкомитет по электронной технике в 1965 году был преобразован в Министерство электронной промышленности СССР. Министром был назначен Александр Иванович Шокин, который в итоге создал эту «невероятную промышленность». Добавлю от себя: он создал и ее электронное материаловедение, развитие которого на протяжении более двух десятков лет нашей совместной работы относил к числу наиболее приоритетных задач МЭП4. Главными разработчиками структуры и задания на проектирование ВНИИМЭТа были главный инженер, а затем начальник Главного управления МЭП по направлению «Специальные материалы» Авенир Сергеевич Гладков и начальник отдела Анатолий Иванович Калмыков. Обоих я знал на протяжении более двух десятков лет, вечная им слава и память: это были настоящие руководители, которые постоянно оказывали огромную помощь институту во всех вопросах, связанных с его строительством и развитием. На начальном этапе главной задачей был выбор и согласование с городскими организациями площадки для строительства здания ВНИИМЭТа. Первый приезд в Калугу главных разработчиков с проектировщиками состоялся уже осенью 1962 года. Учитывая масштабность объекта и заинтересованность руководства города в преобразовании архитектурного облика его юго-запад - ного района, застроенного ветхими жилыми домами, местом для строительства выбрали жилой квартал практически в центральной зоне Калуги. Одновременно было согласовано и строительство пятиэтажного учебного корпуса площадью пять тысяч квадратных метров на улице Гагарина для филиала МВТУ (ныне МГТУ) им. , открытого в Калуге в 1959 году. Решение вопроса о выборе территорий для ВНИИМЭТа, для жилищного и социального строительства, о сносе ветхого жилья позволило уже в 1963 году начать строительные работы. Директором строящегося института был назначен Сергей Иванович Жуков, работавший до этого заместителем председателя Калужского горисполкома. |

|

4 . Министр невероятной промышленности СССР: страницы биографии. — Москва: ЦНИИ «Электроника», 1999. |

|

|

|

Здесь будет ВНИИМЭТ. 1965 год |

|

3<П |

|

Первым введенным в эксплуатацию объектом (октябрь 1964 Были установлены следу- вающих увеличение надежности, долговечности, длительной со- С этого момента начато формирование кадрового потенциала института. Уже в начале 1965 года были организованы лаборатории вакуумной плавки металлов под руководством кандидата наук Бориса Пименовича Нама, обработки металлов давлением под руководством Виталия Сергеевича Хозикова, оксидных катодов под руководством Бориса Исидоровича Резонтова, отдел научно-технической информации под руководством Виталия Николаевича Локтешова. Все они оказались замечательными специалистами и сыграли значительную роль в развитии института. Следует подчеркнуть, что на первом этапе научной деятельности ВНИИМЭТом планировались и выполнялись работы по получению и внедрению в производство новых материалов лишь на основе металлов и сплавов — это видно и из названий первых лабораторий. Может показаться странным: как же так, а полупроводники? Ведь в этот период времени в США и других странах на основе изобретенного в 1948 году транзистора и создания в 1960 — 1961 годах первых интегральных схем стремительно развивалась полупроводниковая электроника. |

|

Ответ прост. Во-первых, буквально за три дня до выхода упомянутого выше правительственного постановления было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о создании под Москвой в районе станции Крюково (будущий город-спутник Зеленоград) мощного Научного центра микроэлектроники в составе пяти новых НИИ и трех опытных заводов. Одним из этих институтов должен был стать Научно-исследовательский институт материаловедения, на который и возлагались задачи по исследованиям полупроводниковых материалов5. Поэтому о дублировании этих работ в Калуге в тот период времени не могло быть и речи. Во-вторых, специальные металлические материалы и изделия из них были и остаются в настоящее время важнейшими структурными элементами практически всех изделий электронной техники — от резисторов и конденсаторов до мощных магнетронов и других электровакуумных приборов, газовых лазеров и источников высокоинтенсивного света. Однако, как будет видно из дальнейшего, насущные потребности электроники во все новых и новых материалах привели к быстрому росту их номенклатуры и в тематике ВНИИМЭТа (полупроводники, диэлектрики, магнитные материалы и т. д.). Но при этом направление, связанное с металлами и их сплавами, всегда оставалось лидирующим в институте по важнейшим технико-экономическим показателям. Главной кузницей кадров для ВНИИМЭТа на первом этапе его развития стал Харьковский физико-технический институт Академии наук УССР — крупнейший научный центр Украины. В апреле 1965 года автор данного очерка, тогда еще молодой ученый — сотрудник ХФТИ6, был приглашен в оборонный отдел ЦК КПСС, где ему предложили занять пост директора — научного руководителя ВНИИ материалов электронной техники, созданного в Калуге. Одновременно на должность главного инженера был приглашен Андрей Михайлович Гончаренко, ведущий инженер-конструктор того же харьковского института, человек активный и чрезвычайно деятельный по своей натуре. Нелегким был для меня этот выбор — соглашаться или нет. |

|

5 Кроме того, работы по выращиванию монокристаллов основных тогда полупроводниковых материалов — Германия и кремния — быстро развивались на предприятиях Министерства цветной металлургии. |

|

6 (р. 1928), окончил Харьковский университет в 1952 году, аспирантуру ХФТИ в 1956 году. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию по экспериментальной Физике в ХФТИ (Прим. ред.). |

|

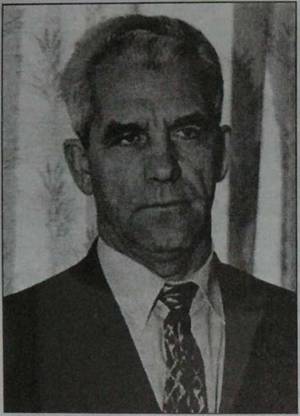

Крупнейший научный и промышленный центр, миллионный город Харьков — с одной стороны, и маленькая провинциаль - ная Калуга — с другой, интереснейшая работа в области управляемого термоядерного синтеза7, докторская диссертация «на выходе», семья, двое маленьких детей, отличная трехкомнатная квартира, прекрасные друзья юности — как все это оставить ради неизвестного будущего? Но когда мы с Андреем Михайловичем ознакомились с проектом ВНИИМЭТа, почувствовали перспективы его развития и значимость для отрасли, когда побывали в Калуге и были очарованы ее милой провинциальностью и прекрасной природой вокруг, когда директор Иванов заявил нам, что мы можем отбирать для работы в Калугу любого сотрудника — наш выбор был предопределен. Ведь молодость — это риск, это стремление в неизведанное, это, наконец, желание проявить себя как личность. К тому же нам было известно, что именно таким путем, то есть путем деления, по инициативе нашего крупнейшего ученого, директора Ленинградского физтеха, академика Абрама Федоровича Иоффе был создан в 1928 году сам Харьковский физтех и еще ряд других подобных институтов. Более того, на базе ХФТИ уже тогда были созданы в Харькове два новых института — Физико - технический институт низких температур и Институт радиоэлектроники с переводом в них двух крупных соответствующих лабораторий. Так что все развитие действительно идет по спирали: придет время, и на базе ВНИИМЭТа также будут созданы новые предприятия как научного, так и производственного профилей. Итак, решение было принято, и в мае 1965 года приказом Министра МЭП СССР директором института в Калуге был назначен кандидат наук Феликс Иосифович Бусол, а главным инженером — Андрей Михайлович Гончаренко. Через месяц на должности руководителей ведущих отделов — металлургического, технологического, физико-химического и конструкторского из Харькова в Калугу по моему предложению были переведены |

|

7 Хотелось бы отметить, что инициатором создания в конце 1950-х годов в Харьковском ФТИ отдела по исследованиям в области управляемого термоядерного синтеза был знаменитый Игорь Васильевич Курчатов, руководитель работ по созданию атомного оружия в СССР. И я с гордостью вспоминаю, как докладывал ему прямо возле установки о первых наших результатах по созданию магнитной ловушки для захвата и удержания быстрых протонов — одному из направлений управляемого термояда. Главные результаты этой работы, доказавшие возможность реализации данной идеи, были опубликованы позднее в статье , и др.: Мис1еаг Рдоюп. 1965. Уо1. 5, р. 85. |

|

ученые-материаловеды кандидаты наук Иван Стефанович Бол- A. К. Вальтер, и , и В январе 1966 года на работу в Калугу была направлена груп- ковского университета: Ста- Статус калужского институ- шение социальных вопросов способствовали привлечению в ин- B. С. Чернов, , - кий, , и другие. Как много прекрасных дел стоит за этими именами! В подготовке молодых специалистов для ВНИИМЭТа огромную роль сыграл Московский институт стали и сплавов. Огромная благодарность его коллективу. Особенно следует выделить профессора этого института, доктора технических наук Всеволода Валерьевича Крапухина. Калужанин, учившийся в нашем городе и лично знавший , Всеволод Валерьевич относился к ВНИИМЭТу как к своему детищу. Он не только * Таньшина харьковских научных школ в физике. Часть I. — Харьков, 2002. |

|

|

|

|

|

Огромную роль в обеспечении создающегося ВНИИМЭТа квалифицированными кадрами сыграли руководители Харьковского физико-технического института академик Академии наук Украины и член-корреспондент ЛКСССР |

|

Профессор МИСиС хин на конференции в Калуге |

|

Первый директор — научный руководитель ВНИИМЭТа кандидат физико-математических наук Феликс Иосифович Бусол |

|

|

|

|

|

организовал в МИСиСе кафед- Другим вузом, который со лиал МВТУ им. . Более того, многие сотрудники Среди тех и других много наших крупных ученых и инжене- Это дает возможность студентам уже на стадии обучения более Нельзя не отметить, что не- демик Коржавый, с макси- Все это обеспечило быстрый рост численности института, как того требовало решение все новых и новых задач. И уже к |

|

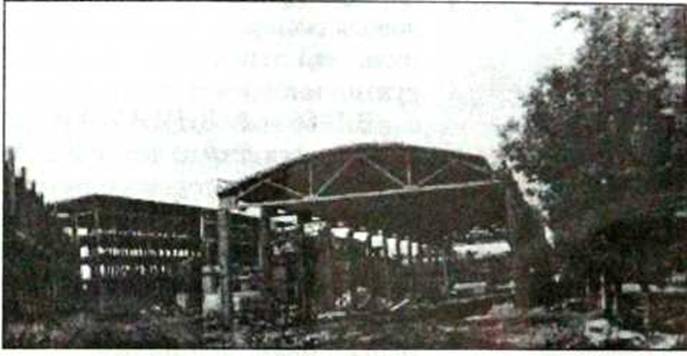

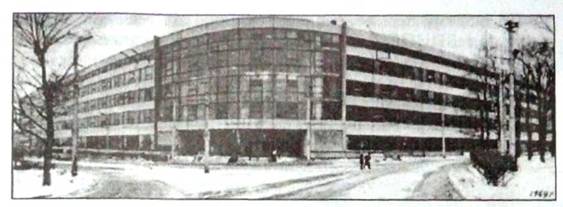

началу 1970-х годов она превысила тысячу человек — ученых и инженеров, рабочих и служащих9. Создавались новые отделы, лаборатории, производственные участки для развития новых направлений исследований и организации производства разработанных материалов. Одновременно продолжалось интенсивное строительство научных и производственных корпусов института. Планомерно были приняты в эксплуатацию корпус вакуумной плавки металлов и станция для производства газообразных водорода и кислорода (1966), энергетический корпус с установками для получения жидкого азота (1967), корпус для МВТУ им. (1968), первая очередь главного корпуса (1969). И, наконец, в 1972 году строительство ВНИИМЭТа было полностью завершено: его производственные площади в итоге составили около сорока тысяч квадратных метров. Однако скоро самой жизнью перед институтом был поставлен вопрос о необходимости продолжения строительства и создания специализированного завода по серийному производству новых материалов, потребность в которых быстро нарастала. По темпам роста объемов производства МЭП СССР опережало все другие отрасли отечественной промышленности. Но прежде чем рассказать об этом, приведем примеры хотя бы нескольких наиболее важных разработок ВНИИМЭТа. Первым испытанием института на прочность, то есть способность быстро решать сложные научно-технические проблемы, стала задача по разработке технологии и организации производства платинита10 для токовводов, впаиваемых в стеклянную оболочку электронных ламп. Он имеет примерно такой же температурный коэффициент расширения, как у платины и стекла, и поэтому замена им обычно используемой дорогостоящей платины должна была обеспечить ее значительную экономию (потребность в материале составляла несколько тонн). ’ Максимальная численность коллектива ВНИИМЭТа — 1350 человек — была достигнута к концу 1970-х годов. 10 Платинит — двухслойная проволока с сердечником из сплава железо — никель, покрытого тонким слоем меди. |

|

Строительство главного корпуса ВНИИМЭТа. 1966 год |

|

|

|

В итоге технология производства платинита с требуемыми свойствами была разработана в нашем институте11 и уже в 1966 году внедрена на заводе «Кристалл» в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Он входил в состав нашего управления и был определен базовым для внедрения разработок ВНИИМЭТа. Это была первая из них, и завод попросил перевести в Орджоникидзе и руководителя темы — нашего ведущего инженера Вячеслава Дмитриевича Матюшкина, лучшего специалиста в этом деле. Больше, к счастью, подобных прецедентов у нас не было, хотя в интересах дела многим разработчикам, в том числе и мне, нередко приходилось находиться там в течение многих недель, доводя свои разработки до полного завершения. Приятно вспомнить, что атмосфера там всегда была дружественной и конструктивной. В 1966 году ВНИИМЭТу была поручена разработка позолоченной плющенки из ковара12 для организации производства кремниевых транзисторов по методу американской фирмы «Джене - рал электрик». Однако первые же опыты в электрохимической лаборатории института показали, что обычно применяемый процесс гальванического золочения является низкопроизводительным, а расход золота при планируемых масштабах выпуска транзисторов — слишком большим. Выход был найден в том, что нашими учеными (гов, , и др.) впервые в мире был создан более перспективный материал для поточно-меха- низированного производства транзисторов в пластмассовом корпусе: многослойная лента никель — ковар — никель с узкой полосой золота, изготавливаемая методом прокатки. Каждый слой этой ленты имеет свое назначение: золото служит для напайки кристаллов кремния, ковар обеспечивает согласование теплового расширения кремния и ленты, никель — защиту выводов от коррозии. Предложенные нашими специалистами технологии создания многослойных лент с многорядным полосчатым плакированием имели принципиально важные отличия от стандартных технологий, применявшихся в других странах, что значительно повысило производительность труда. |

|

11 Она базировалась на методе горячей затяжки медной трубки на железоникелевый керн диаметром 10 — 12 миллиметров и последующего холодного волочения с промежуточными отжигами до диаметра 0,5 — 0,8*миллиметра. |

|

12 Плющенка — лента, изготавливаемая из проволоки методом прокатки; ковар — специальный сплав для спая металла со стеклом с низким коэффициентом термического расширения. |

|

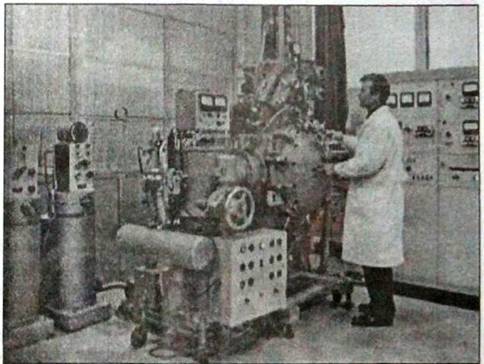

Работа в этом направлении получила очень широкое развитие: в Калуге была разработана базовая технологическая линия по производству ленточных многослойных материалов холодным плакированием. На основе таких лент, в том числе с заменой золота на алюминий, электронной промышленностью СССР ежегодно выпускались многие миллионы полупроводниковых приборов и интегральных микросхем: уже к началу 1980-х годов экономия за счет их использования составила пятьдесят пять тонн золота! В 1967 году перед институтом были поставлены новые, не предусмотренные проектом задачи по выращиванию полупроводниковых монокристаллов и эпитаксиальных структур13. Решение этих задач было поручено физическому отделу Виктора Владимировича Лебедева, преобразованному в отдел полупроводниковых материалов. Несмотря на огромные трудности становления нового направления (отсутствие опыта, оборудования и т. д.), именно тогда начала формироваться замечательная в скором будущем калужская школа специалистов полупроводникового материаловедения, таких как , дарь, , нов, , - палов, , и др. Уже первые работы по получению германиевых эпитаксиальных слоев на подложках из кремния позволили создать ряд первых отечественных электронных приборов нового типа — лавино-пролетных и параметрических диодов, быстродействующих транзисторов. Необходимо отметить, что в дальнейшем главные задачи ВНИИМЭТа в области полупроводниковых материалов были связаны уже не с «классическими» элементарными полупроводниками — германием и кремнием, а с более сложными мо - нокристаллическими структурами на основе бинарных полупроводников14. Первые успехи в технологии получения бинарных полупроводников привели к созданию новых уникальных приборов — полупроводниковых лазеров, светоизлучающих диодов, фотоэлементов, приборов ночного видения. Однако эффективность этих приборов была еще недостаточной для широкого использования. 13 Эпитаксия — высокотехнологичный метод получения тонких пленок на специально обработанных подложках. 14 Бинарные полупроводники — соединения элементов третьей и пятой, второй и шестой групп периодической системы: типа А3 В5 (арсенид галлия, фосфид индия и др.) и А2 В6 (селенид кадмия, теллур ид ртути и др.) соответственно. |

|

|

|

Лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Иванович Алферов |

|

Важную роль в развитии этого нового направления электрон- «Гетеропереходы в полупроводниках, как пишет академик Ал- полупроводников. В таком контакте происходит не толь- Следует подчеркнуть, что и Жорес Иванович, и кой, неоднократно были участниками совещаний Коллегии Ми- Именно поэтому основным вектором развития в нашем институте полупроводникового материаловедения стало выращивание монокристаллов арсенида галлия большого диаметра, аттестация их свойств и изготовление из них пластин для эпитаксии —• создания гетеропереходов или гетероструктур16. Аналогичные работы проводились также с другими бинарными полупроводниками. В результате во ВНИИМЭТе был# разработаны |

|

15 Алферов и жизнь. — СПб.: Наука, 2000. |

|

16 Гетероструктура — это комбинация в одном кристалле нескольких гетеропереходов. |

|

эпитаксиальные структуры на основе твердых растворов17, пред- Одним из необходимых компонентов производства полупро- водорода через тонкие метал- Проведа огромный комп- сплав на основе палладия, серебра, рутения и бора, по совокуп- В вакуумной электронике на протяжении многих лет при производстве магнетронов для радиолокационных станций, других приборов сверхвысоких частот использовался молибден, 17 Полупроводниковый твердый раствор — аналог металлического сплава, то есть материал, содержащий несколько сходных элементов периодической системы, например, индий и галлий — с одной стороны, фосфор и мышьяк — с другой. Благодаря такой комбинации удается обеспечить широкую вариацию свойств полупроводниковых материалов. " Невысокие прочностные свойства, сильное изменение формы при тер - моциклировании в среде водорода. |

|

|

|

Сотрудник ВНИИМЭТа кандидат наук В А. Пугачев работает на установке по росту кристаллов. Начало 1970-х годов |

|

|

|

получаемый методами порошковой металлургии. Однако неста- Проведенные во ВНИИМЭТе исследования влияния добавок по механическим и физическим свой- Из большого числа разработанных в ронные усилители для радиолокационных станций с антенными Во-вторых, это ряд электродных сплавов сложного состава для ламп высокоинтенсивного света, предназначенных для освещения крупных помещений, открытых пространств (стадионы, карьеры и т. п.) и отдельных предметов. Их высокая стойкость к разрушению в условиях газового разряда низкого давления обеспечила повышение долговечности приборов до 10000 часов! И, наконец, это холодные катоды для мощных гелий-неоновых лазеров, работы по которым были начаты в 1969 году. Несмотря на отсутствие научных заделов по этому направлейию, в самые короткие сроки была разработана и внедрена в производство технология изготовления полых цилиндрических катодов на основе высокочистого бериллия. Они характеризуются высокими термодинамической устойчивостью и эмиссионными параметрами. Наибольший вклад в эти разработки внесли , |

|

Феликс Иосифович Бусол. 1978 год |

|

, , и другие сотрудники института. Наряду с разработкой новых материалов, технологий и оборудования, ВНИИМЭТ, как головной институт по металлам и сплавам электронной техники, координировал все исследования, проводимые как в отраслевых НИИ, так и в Академии наук, разрабатывал перспективные планы исследований в этом направлении, рассматривал и согласовывал с Министерствами черной и цветной металлургии ужесточенные технические требования к новым материалам из металлов и сплавов. Результатом этой деятельности явилось обеспечение отечественной электронной промышленности более качественными металлическими материалами. Вся эта работа проводилась в рамках межведомственной подсекции «Металлы и сплавы для электронной техники» и отраслевого «Координационного совета по металлам и сплавам» На - учно-технического совета МЭП СССР, которые возглавлялись автором в 1965 — 1988 годах. В их составы входили представители более 30 предприятий промышленности и АН СССР. В 1969 году институт был назначен базовой организацией по стандартизации в области металлов и сплавов, головным НИИ по научно - технической информации. С 1971 года ВНИИМЭТ выпускал отраслевой журнал «Электронная техника» — серия «Материалы». Наряду с научной институт проводил также активную промышленную политику: завершающей стадией любой разработки нового материала было его внедрение в производство с удовлетворением всей потребности электронной промышленности в этом материале. Несмотря на внедрение части из них на заводе «Кристалл», нарастала необходимость организации собственных производственных участков на площадях института для опытного производства вновь разработанных материалов при соответствующих научных отделах. Их сокращение тормозило расширение фронта новых исследований. |

|

Главный корпус ВНИИМЭТа. 1969 год |

|

|

|

По нашему предложению в декабре 1968 года был создан Но это было лишь частич- |

|

|

|

Обсуждение на правом берегу Оки в Калуге плана строительства комплекса для производства материалов электронной техники. В центре: слева — председатель ВПК Совета Министров СССР , справа — директор ВНИИМЭТа |

|

ным решением вопроса, так превзошли все самые смелые ожидания. Учитывая продолжающееся бурное развитие электроники и стратегические интересы развития самой Калуги, Совет Министров СССР в 1977 — 1978 годах издал два распоряжения, в которых поддержал предложения министерства о строительстве в Калуге на правом, ранее не освоенном берегу реки Оки, комплекса производственных зданий и энергетических сооружений для обеспечения массового производства материалов электронной техники и технологического оборудования, а также жилого массива на 150 тысяч жителей. Фактически в городе создавался крупный центр электронного материаловедения с<} всей необходимой инфраструктурой. Чтобы оценить, насколько сложным и важным для страны было решение этих вопросов, отмечу, что принятию указанных правительственных решений предшествовали приезды в Калугу сначала секретаря ЦК КПСС по оборонным отраслям промыш |

|

ленности Якова Петровича Рябова, а затем председателя Воен- Первое, что их интересовало, — это научный и кадровый по- ление с технологическими Второе — это осмотр бу- сять гектаров чистого, ровного поля, рядом лесные массивы, сво- Строительство на Правобережье было начато в 1978 году, а через два года был введен в эксплуатацию первый производственный корпус для завода специального машиностроения «ЭЛМАТ», созданного на базе машиностроительного цеха института. В феврале 1981 года завод при ВНИИМЭТе был преобразован в завод специальных материалов общеотраслевого применения — «Аметист». Через месяц было создано ПО «Гранат», в состав которого вошли завод «Элмат» в качестве головного предприятия, ВНИИМЭТ, завод «Аметист» и ОКБ машиностроения, созданное на базе конструкторского отдела ВНИИМЭТа. Таким образом, на этом этапе своего развития институт стал основой всех трех новых предприя- |

|

|

|

Начало строительства завода материалов электронной техники на правом берегу Оки. 1979 год |

|

|

|

тий ПО «Гранат», передав в их ведение весь кадровый и техни- Генеральным директором ПО «Гранат» был назначен Нико- легли на его плечи. Приятно отметить, что он С того времени усилия ВНИИМЭТа были В этот период в связи с моим выходом на В условиях перехода к рыночной экономике, когда ПО «Гранат» перестало существовать как единое целое, когда завод «Аметист» был признан банкротом, когда практически полностью было прекращено бюджетное финансирование института и открыты границы продукции зарубежных электронных фирм, возникла необходимость перехода ВНИИМЭТа на новую концепцию деятельности. Она заключалась в восстановлении на площадях института производственной базы по основным направлениям его разработок с ориентацией на возможность выхода на зарубежный рынок, в разработке технологии комплексной переработки гал- |

|

Матяш |

|

лий - и мышьяксодержащих отходов производства монокристаллов и эпитаксиальных структур соединений А3 В5, в разработке и освоении в производстве новых видов металлических, электродных и других материалов. В итоге в настоящее время более 60 % объема выпускаемых материалов идет на экспорт. Институт работает стабильно, ежегодный рост объемов составляет 105 — 120 %. Как один из лучших институтов бывшего Министерства электронной промышленности, НИИМЭТ (утративший после распада СССР статус Всесоюзного НИИ) был включен в качестве государственного предприятия в состав электроника» Российского агентства по системам управления, созданного на базе трех министерств радиоэлектронного профиля. В 1998 году предприятие преобразовано в , которое сегодня является ведущим в стране предприятием по выпуску полупроводниковых, эмиссионных, катодных материалов и аморфных магнитомягких лент для электронных приборов, а также особо чистых материалов (галлий и мышьяк). Проводимые научные исследования обеспечены современной аппаратурой для характеризации и контроля свойств материалов. Для обеспечения разработок новых материалов и развития современного уровня технологий в институте восстановлена база и проводятся работы по созданию новых типов спецтехнологического оборудования. Большинство работ проводится в рамках соответствующих федеральных целевых программ. В настоящее время, продолжая традиции ВНИИМЭТа, его правопреемник в соответствии с разработанной стратегией развития основных приоритетных направлений электронной техники проводит исследования и разработки по принципиально новым направлениям в области материалов электронной техники. Как достигнутые результаты, так и потенциальные возможности в разработке новых конкурентоспособных на мировом рынке материалов для электроники дают все основания относить НИИМЭТ к числу ведущих научных учреждений нашей области. Несмотря на определенные потери, в институте удалось сохранить основной состав научных сотрудников и инженерно - технических работников по ведущим направлениям. Институт получил аккредитацию как научное учреждение, сейчас в нем работают 2 доктора наук и 21 кандидат наук; общая численность коллектива составляет 450 человек. За году существования института по результатам научных исследований было защищено 7 докторских и 30 кандидатских |

|

|

|

диссертаций, в различных журналах опубликовано более 1000 За выдающиеся достижения в области электронного матери- Брагин. Многие сотрудники Более 50 сотрудников на- (III тысячелетие). Знак качества XXI века». На Правобережье строительство объектов ПО «Гранат» после распада СССР в 1991 году практически полностью прекратилось. Однако к этому времени здесь уже было построено еще несколько крупных производственных и служебных корпусов, котельная, мощный водовод из Оки и очистные сооружения для питьевого водоснабжения, прекрасное школьное здание, два детских сада, культурно-спортивный комплекс. В течение 1980-х годов на правом берегу Оки велось интенсивное жилищное строительство. Первый жилой 9-этажный 144- квартирный дом был сдан в эксплуатацию 7 октября 1982 года. Этот день считается днем основания нового микрорайона Калуги «Правобережье». Сейчас в его 22 жилых домах и 3 общежитиях проживают около семи тысяч человек. Как тут не вспомнить, что депутатом Городской думы от этого микрорайона является Тамара Васильевна Дмитриева, кандидат технических наук, |

|

Группа сотрудников ВНИИМЭТа и смежных отраслевых заводов после вручения в Кремле Государственных премий СССР. 1981 год |

|

много лет проработавшая во ВНИИМЭТе. Благодаря ее энергии На площадях бывшего ПО «Гранат» в середине 1990-х годов их предприятий является лау- Особое место в ряду пра- Дата его основания — 1987 год. Его возглавляет Борис Геор- гиевич Захаров — доктор технических наук, заслуженный дея- Таким образом, ВНИИМЭТ за годы своего развития стал не только одним из самых крупных градообразующих центров Калуги, родоначальником нескольких новых предприятий, но и создателем мощного кадрового потенциала для науки, образования, промышленности, органов управления. Наиболее яркие примеры этого — избрание в 1987 году главного инженера института доктора технических наук Станислава Сергеевича Стрель- |

|

|

|

040 ♦ ЭЛМАТ» сегодня |

|

ченко секретарем областного комитета КПСС; избрание начальника отдела магнитных материалов доктора физико-математик ческих наук Александра Васильевича Дерягина в 1990 году депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1991 году — членом-кор- респондентом Российской Академии наук и, наконец, назначение его же главой администрации Калужской области (1991 — 1996 годы); в должности заместителя главы администрации в течение нескольких лет работал начальник отдела эпитаксии, доктор технических наук Слава Андреевич Бондарь. Как уже говорилось выше, крупная когорта вниимэтовцев занимает сегодня профессорско-преподавательские должности в Калужском филиале МГТУ им. . |

|

Очевидно, что такое широкое представительство ученых в органах власти, особенно на областном уровне, положительно влияло на научную политику, способствовало сохранению в пределах имевшихся возможностей крупного научного потенциала нашей области. Трудно переоценить в этом плане инициативу гина по созданию в Калуге автономной некоммерческой организации «Калужский научный центр», президентом которой он был избран. Деятельность центра по поддержке региональной науки путем предоставления на конкурсной основе грантов за счет средств РФФИ и областного бюджета в буквальном смысле спасла жизнь многим калужским научным школам в первые годы рыночных реформ. Во всем отмеченном выше, полагаю, есть и частица моей души. И мне приятно, что в 2001 году по представлению коллектива НИИМЭТа Городская дума за выдающийся вклад в социальное развитие города Калуги присвоила первому |

|

|

|

Правобережье Калуги сегодня |

|

научному директору ВНИИМЭТ высокое звание «Почетный гражданин города Калуги». И последнее, что хотелось бы подчеркнуть: не только НИИ материалов электронной техники, но и ни один из других ведущих научных центров Калужской области не «канул в лету» в трудный период перехода к рыночной экономике. Хотя и с потерями, но они сохранили себя как научные организации того же профиля, не растеряли свой базовый кадровый потенциал и сегодня продолжают исследования и разработки по актуальным проблемам науки и техники. Хронология событий, связанных с ВНИИМЭТом 1962, 11 августа — принято Постановление Совета Министров СССР о строительстве в г. Калуге ВНИИ материалов электронной техники. 1963 — начало строительства института. 1964, 23 ноября — ВНИИМЭТ введен в число действующих предприятий. 1965, март — в институте начаты работы по созданию новых материалов на основе металлов и сплавов. 1965, май — назначен директором — научным руководителем ВНИИМЭТа, — главным инженером института. 1967 — перед институтом поставлены задачи по получению новых полупроводниковых материалов. 1968 — сдан в эксплуатацию корпус филиала МВТУ имени . 1968, 10 декабря — создан завод при ВНИИМЭТе. 1969 — сдана в эксплуатацию первая очередь главного корпуса ВНИИМЭТа. 1969 — ВНИИМЭТ назначен базовой организацией по стандартизации в области металлов и сплавов, головным НИИ по научно-технической информации. 1971 — ВНИИМЭТу поручен выпуск отраслевого журнала «Электронная техника». Серия «Материалы». 1972 — завершено строительство ВНИИМЭТа. 1977 — Совет Министров СССР принял решение о строительстве в Калуге на правом берегу реки Оки промышленного комплекса для производства материалов электронной техники и спецтехнологического оборудования, а также жилого массива на 150 тысяч жителей. 27 Зак. 139 |

|

1977 — начато строительство на Правобережье. 1980 — введен в эксплуатацию первый корпус завода специального машиностроения «ЭЛМАТ». 1981, 12 февраля — завод при ВНИИМЭТе преобразован в завод специальных материалов «Аметист». 1981, 20 марта — создано производственное объединение «Гранат», в которое вошли завод «ЭЛМАТ», ВНИИМЭТ, «Аметист». 1981 — работы ВНИИМЭТа удостоены Государственной премии СССР. 1988 — директором ВНИИМЭТа назначен . 1996 — директором НИИМЭТа назначен . 1998 — образовано . |